百貨業:何處覓安全?

郝智偉

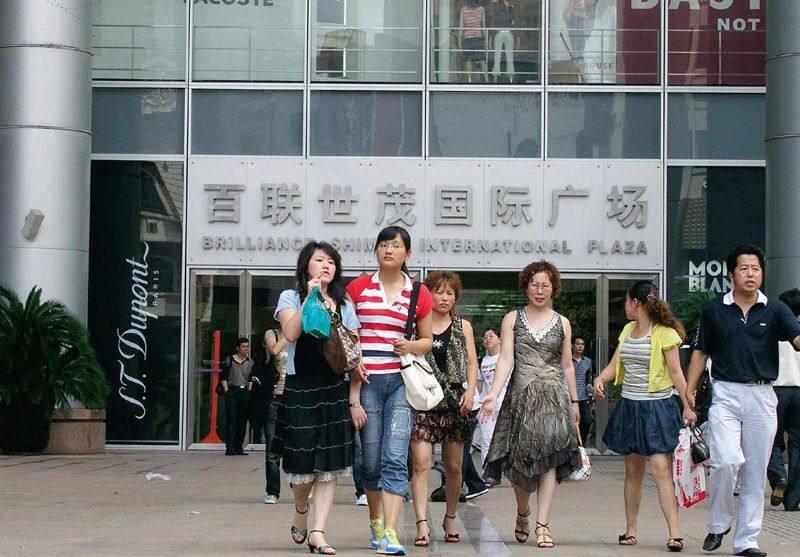

作為一個“老百貨”,李彥(化名)最近頻繁穿梭在上海百聯集團的各種會議上。“顯然,11月11日(光棍節)電商們的巨額銷售深深震撼了領導們。”他解釋道, 單阿里巴巴一天就完成191億元的銷售額,相當于“百貨之王”——北京新光天地2011年收入的2.9倍。這讓百聯旗下的永安百貨、東方商廈、第一八佰伴等傳統百貨大拿深感危機,于是,紛紛邀請深諳業態的李彥去講經布道,希望能找到振興業態的良方,擺脫“電商促一天、百貨忙一年”的窘境。

“但實事求是地說,目前真的沒有什么好辦法。”李彥說道。他本人從普通百貨商場的柜臺管理,到高級百貨的樓層經理,再到新商場籌備負責人,直至成為百聯負責戰略的高管,一步步從基層走上來,10多年的經驗不可謂不老道,眼見著百貨業從“曾經的輝煌”走到“如今的落寞”,心中透著些許無奈。

特別是最近兩年,在網購興起、成本飆升等因素共同作用下,聯營制弊端被放大,百貨業步入加速下滑通道——在國內百貨業發源地上海,第一百貨、永安百貨等巨頭陸續從多個黃金地段撤出;而廣百集團董事長荀振英則透露,今年初廣州有50%的百貨店出現虧損。其中主要的九大百貨店銷售總額在“5.1”假期同比下降了3%,端午假期同比下降8.4%;此外,北京標志性的新光天地和賽特購物中心上半年增幅也分別同比下降27.9和9.6個百分點……

按照瑞銀集團的測算,百貨業H股加權平均稅前利潤將從2010年的1377元/平方米降低到2012年的1166元/平方米。顯然,銷售、利潤雙降正將百貨業帶入蕭條的寒冬。它需要重新擬定自己的安全邊界。

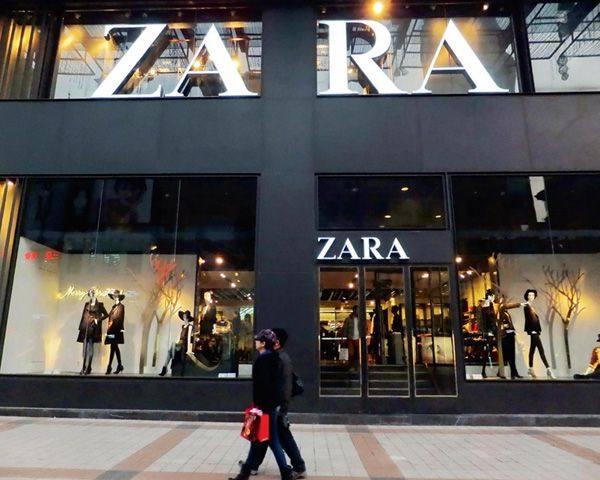

“轉型已是必然。” 貝恩公司全球合伙人韓微文說道,無論是向購物中心靠攏、改為專業專營,抑或是渠道下沉、走奧特萊斯路線,對于百貨公司而言,都是有益的方向。其核心是用各種手段,與消費者建立“神經連接”的獨特體驗,真正地粘住他們。

機制的苦果

然而,要實現上述轉型絕非易事。傳統扣點(百貨公司按銷售額抽取一定百分比的傭金)和保底抽成(百貨公司與入駐者約定每月最低銷售額,確保其最低抽傭)的聯營模式,讓百貨公司們做“房東”、賺“Easy Money”的大佬心態不斷膨脹,眼睛只盯著品牌柜面的銷售額和平效(單位面積的銷售額),離消費者的真實需求和商品供應鏈越來越遠。

“其實,這樣的聯營制并非與生俱來,它是一種舶來品。”按照上海百貨業協會秘書長王瀏河的回憶,早期的百貨業實行的是“買手制”,那時處于計劃經濟,百貨公司分為不同的柜組,由專人向生產廠家購買貨品,在百貨公司柜臺銷售,售貨員和庫存完全由百貨公司安排。

直至上世紀80年代中期,隨著改革開放的深化,產自于日本的“聯營制”才開始在國內流行起來,于是,百貨公司的生意變得越來越“輕”,一則,靠著扣點坐地收錢,保底抽成維護收益;二則,售貨員、庫存全由入駐品牌商和代理商負責打理,轉嫁經營風險,自己則變成了“甩手掌柜”。

90年代初,此類模式令國有控股為主的百貨公司迅速做大,與共和國同歲的上海第一百貨連續4年銷售額全國第一,甚至成為吸引周邊省市消費者的“磁石”,東方商廈成為了南方高端百貨的代表,其手袋都成為身份的象征……

在經歷了無序競爭的短暫陣痛后,2004年開始,國內百貨業借助資本市場的力量和各類品牌的崛起,重回上升通道,每年新增門店數超過60%,年營業收入增速超過20%,年利潤增速超過30%。

與此同時,隨著網購的蓬勃發展,各類購物中心的興起,傳統百貨業與年輕一代的“神經連接”被淡化,享受著“坐地收錢”的百貨業巨頭們被表面靚麗的數據迷惑,習慣了養尊處優狀態,便失去了變革創新的銳意。放任的結果,便是扣點由原先平均40%左右下降到如今的20%~30%左右,凈利潤率更是從10%以上下降到現在不足5%。

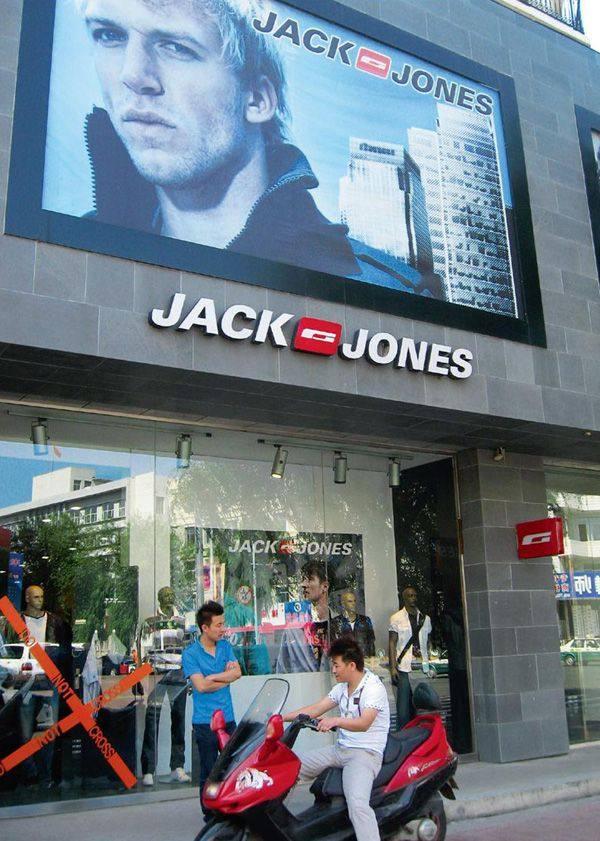

“仔細分析一下,便明白百貨公司已經沒有能特別吸引人的品牌或服務。”李彥告訴記者,單一個Jack & Jones品牌,在上海人民廣場2公里的商圈內就有10多個鋪位,最近的直線距離不超過200米,每家商場都想用它來招攬年輕消費者,千店一面下,“黃金地段”又有何意義?而且就是這個品牌,在“雙十一購物節”當天,僅天貓銷售額就已經過億元,還有多少人愿意親自到線下奔波、比較,最后花更高的價錢買一件衣服?

其實,李彥更羨慕購物中心(Shopping Mall)靈活的商業模式,它們在設計階段就已完成關鍵品牌的招商,更有一批“生死契約”的品牌全力追隨,內部動線(消費者逛店的路線)與磁力點(吸引消費者的品牌商家)布局也可提前規劃,如此,店鋪需求與建設需求緊密結合,餐飲、娛樂與購物的搭配相得益彰,加上收取固定租金的模式減輕了商家負擔,刺激其積極性,很容易吸引到更多的家庭式購物與休閑式購物群體,畢竟,他們才是線下消費的主力軍。

與網上商城和購物中心相比,百貨業已經變得勢弱,更要命的還有老百貨那抱殘守缺的刻板體制。比如,即便國際一線品牌入駐同一個集團的三家百貨,也需要自己逐個去談判,能不能補貼裝修費,扣點多少,是否專配電梯,得看各家領導的臉色;裝修的細節更受到嚴格限制,吊頂和地板已經是商場統一風格,不能改動,完全沒有購物中心從底到頂的自由改造,彰顯品牌精神……

此外,各家國資百貨的領導們更換頻繁,他們只追求短期利益,對于管理的細化和業務的創新缺乏熱情。微博火爆,就找個人兼職打理一下,此人一走,微博上便再也沒了聲音;幾年前見電子商務火爆,便做了個網上平臺,簡單地賣著與線下一樣的東西,始終不溫不火,類似的例子不勝枚舉。

如此下來,百貨業越來越缺乏生氣。不得不靠“有節用節,無節造節”的方式大搞促銷,即便在地段絕佳的上海南京路,也出現了“送比買多”的現象,像第一百貨最近以“63周年慶”為名,購滿198元送200元贈券;而一街之隔的新世界則以“上市20周年”為名,買200元送200元,附贈抽取股票和金條的機會。

“不過是些噱頭,最后商場還不得不拿出自己扣點補貼這些贈送,最多是沖出規模,實際的凈利潤近乎為0。”李彥解釋道。

尋找還魂丹

窮則生變,變則得通。既然傳統機制消弭了百貨公司的商業靈魂,那么尋求“還魂丹”便成為百貨業先見者必不可少的工作。而各種思想和戰略的碰撞則成為鍛煉還魂丹的爐火。

“之前,有人提出百貨業應加強自營,但至今,它還僅僅是一種嘗試。”韓微文告訴記者,毫無疑問,在自營模式下,百貨公司重掌后端供應鏈,在商品采買、倉儲管理、物流配送到最終的銷售,形成一體化作業的鏈條,有益于快速靈動地應對消費變化,但商業模式由“輕”轉“重”需要投入大量人力、物力、財力,同時還須應對自營風險,平衡與聯營品牌的利益沖突,因此,自營模式短時間內很難做大。

同時,對老百貨公司的改造也顯得舉步維艱。按照李彥的說法,老式的百貨公司都想向先進的購物中心靠攏,可惜基本的建筑格局已定,要對其做相關改造,極其困難。例如加入餐飲單位,需要加裝排污管道和隔油池,而補充游樂設施或影院,也少不了增加電力供給,另布輸電線路。這些都需要對原建筑做“傷筋動骨”的改造。更重要的是老百貨公司大都坐落于中心地段,缺乏拓展空間,不能在餐飲、娛樂、購物間輾轉騰挪,無法重塑動線與磁力點。可見,改造只是緩解之計,并非變通之法。

而在韓微文眼中,近兩年被驗證比較有效的變通之法,則是老百貨改為“專業專營”,新店面轉變為社區型購物中心,或者在城市邊緣構建的奧特萊斯。由此,百貨企業便能明確自身定位,為核心客戶群貢獻差異化產品和服務內容。

可以想見,傳統百貨大都處于市中心,建筑面積一般都在2萬平米以下,現在要陳列國內主流的數十萬種商品已無余地,因此做綜合類商場絕無優勢可言,不如走專業化路線,做專業專營的模式。

比如,地處上海陸家嘴區域的華聯商廈,近10年來,逐漸被各類新興購物中心包圍,作為百貨賣場的優勢不再,銷售每況愈下,于是,根據周邊高收入白領聚集的特色,百聯將其轉型為珠寶專賣商場:一樓引進港臺一線珠寶品牌,二樓收錄境內二線品牌,三樓做金磚、紀念品專賣,四樓提供VIP專屬服務,珠寶品類齊全,高中低檔并存,人氣得以重聚,銷售額成倍增長,同時,因為涉及品牌數大幅縮減,管理人員從原來的60人縮減至20多人,運營成本下降50%以上。就這樣,“小而美”的專業專營為老百貨注入了新活力。

“當然,小而美的專營之外,百貨巨頭們絕不會放棄自己大而全的專長。”李彥說道,只不過,如今的“大而全”已經從市中心向社區遷移,業態也從百貨轉為購物中心。

前些年,為緩解假期市內交通壓力,上海市政府提出在各區建立次級商圈的計劃,就近服務區域消費者,那時起,百聯開始向市中心以外拓展,為滿足區域消費“一站式購齊”的需求,開始興建社區型購物中心。

令人意外的是,原本的政治任務卻收到特別好的效果,周邊的居民對社區購物中心依賴度極高,消費的頻率,客單價值都非常高。以地處上海西郊的購物中心為例,其輻射范圍5公里內,有大量居民來自日本和臺灣,本身消費能力就很高,而購物中心根據這類人群特點設置飲食和娛樂項目,吸引他們,再通過會員卡推廣,分析其消費行為,迅速做出反應,精準地調配業態分布,用獨特體驗將社區居民粘在購物中心里。

與之類似,老年人多的社區,多舉辦老年聚會,年輕人多的社區可以做小型車展和相親活動。如此,每個購物中心的消費人群被區隔開來,定位也有了差異化,緩解了原有商圈的惡性競爭,形成了區域內的良性循環。

“只是,與前兩者相比,近兩年,更火爆的是奧特萊斯模式,它已經是百貨集團高增長的發動機。”李彥說道。中國奢侈品消費正在以每年近 20%的速度增長,增長率位于亞洲第一。這些一線品牌使得邊遠的奧特萊斯依然具有極大吸引力。

按照業內的說法,經濟低落時,才是奧特萊斯的春天,這兩年的經濟動蕩激化了都市白領追求高品牌低價位的心態,常年67折的優惠,使得奧特萊斯的生意日趨火爆,僅青浦一地,每天銷售額在40萬元左右,近乎于黃金地段老商場的2倍。奧特萊斯激發消費的潛能被釋放出來。

如此勢頭下,北京的燕莎、賽特,上海的百聯等集團,已經開始在全國各地復制奧特萊斯的成功經驗。“未來幾年內,它還將是業內各大集團必爭的‘肥肉。”李彥總結道。

亟需技術轉基因

不難看出,百貨巨頭們在探尋安全邊界的過程中,仍然是為了零售而零售,僅僅圍繞著傳統商業模式做文章,而忽視了技術基因賦予商業變革的力量。

李彥對此深有感觸。在一次巡店的過程中,他看到九牧王專柜里,售貨員使用無線終端理貨、盤點、銷售,所有的數據都及時匯聚到店長的電腦中,什么尺碼、什么款式好賣,什么產品滯銷,都一目了然,店鋪可以按照銷售狀況,在數小時內完成補貨、換貨等調整,反應極快。如此高效率令他嘆為觀止。

可是,該專柜所在的百貨商場,每天只能獲得一些簡單的銷售數據,僅僅知道每個品牌的交易額,但究竟賣的是女裝還是女鞋,客戶是老人家還是年輕人,什么樣的客群最具消費力,轉化率是多少……一片空白。其他好一些的商場,也只是進門處擺放了一個感應探頭,粗淺估計著每天往來商場的人數。

“在領導的眼中,IT技術不過是辦公自動化和會計電算化的工具。”李彥如此說道,百貨的當家人大多只會在鋪位之間比較銷售額,發現業績不佳,便以“款式不足、排期不夠”這樣的“傳統”理由將其踢出商場,再引入新的品牌。向來無人追究自身問題,鉆研逛百貨的人群發生了哪些變化?消費者們真實的需求是什么?沒有手段,沒有數據,沒有答案,因此,百貨業與消費者的隔閡越來越深,最后,購買Jack & Jones的人只記得Jack & Jones,卻想不起是在哪家商場付錢買貨。

可是就在大洋彼岸,美國的同行Target甚至可以早于父親知道其女兒的“孕事”。去年,Target寄送的孕婦用品打折券引發了一位父親的不滿,他向Target投訴自己20歲的女兒不可能懷孕,可是幾周后,這位父親卻發現年輕的女兒的確是懷孕了,只好又跑去Target道歉。

之所以如此,是因為Target發現這個20歲的女孩突然改變了消費習慣,開始購買不含人工香料的護膚露和沐浴液,由此推算出她已有孕,才會針對性地推送孕婦用品打折信息。更厲害的是,Target還總結出新媽媽們懷孕10月的購買規律,依據女性消費者購買的商品,推算其孕期,依照不同孕期,再推送合適的商品。其推送成功率可與電商巨人亞馬遜相比。

正是憑借這樣的數據挖掘,Target的運營和營銷發生深刻變革,與消費者建立了獨特的“神經連接”。

此外,在歐洲的奢侈品百貨,一種名為“EyeSee”的人體模特正在流行開來,模特的頭部裝有攝像頭,可捕捉經過者的影像,隨后由特別的面部識別軟件來對顧客年齡、性別和種族的個人信息進行分析。有的商家發現“關注者”孩子居多,便發布一系列童裝產品;有的商家發現亞洲的顧客頻繁到訪,于是招聘了一位會說中文的員工;甚至有商家以其結合銷售記錄,分析商品熱銷度,調整銷售組合。無疑,此類運營的變化讓它們都賺得盆滿缽滿。

“這些案例都是我們學習的典范。”李彥說道,最近他正建議旗下百貨公司可以與九牧王這樣的品牌做數據后臺的對接,先充實銷售的細節數據,構建數據倉庫,為數據挖掘和培養會員奠定基礎。同時,開辟微信平臺,與年輕消費群建立一種常態化聯系,并嘗試使用二維碼連接線上線下,推廣互動營銷。

的確,對多數百貨企業而言,轉型購物中心、奧特萊斯,少不了數以億元計的資金投入,經營自有品牌,完全控制商品價值鏈也困難重重。或許,更討巧的做法是玩轉精耕細作,向國外先進者學習,在運營管理上引入各種新興技術,讓自己足夠貼近消費者,樹立品牌與客戶的“神經連接”。

總之,時勢變化給了百貨業痛點,但也給出了支點,關鍵在于曾經的百貨巨頭們能否找準支點,用疼痛刺激出的力量,轉外在之危為內在變革之機。“變則通,通則久”,到時,下一個成功還會遠么?