略論微博的信源利用和新傳播模式的設想

蘭剛

摘要:微博作為新生的媒介形式,其信源的傳播特征和傳播模式都有別于傳統媒介。本文在對其信源特征和虛假信源成因分析的基礎上,通過對當前網絡語境下微博的信源特質和信源利用多個角度的分析,提出了以記者為主體的微博信源發布機制和微博信源新傳播模式的設想。

關鍵詞:微博;信源;把關人;新傳播模式

中圖分類號:G206.2文獻標識碼:A文章編號:1672-8122(2012)02-0090-02

《第28次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,在大部分娛樂類應用使用率有所下滑,商務類應用呈平緩上升的同時,微博用戶數量以高達208.9%的增幅,從2010年底的6311萬爆發增長到1.95億,成為用戶增長最快的互聯網應用模式[1]。在微博的迅猛發展的勢頭背后,一個不容忽視的問題是微博信源被濫用誤用甚至惡意傳播制造流言,造成嚴重的負面影響。對這一新生媒介潛在隱患的關注,使在不侵犯個人表達權利的同時,規范微博的使用,特別是信源的發布與傳播,成為一道亟待解決的難題。

一、微博的信源特征分析

微博的“微革命”不僅逼近了每一個傳媒人,作為傳統傳播慣例的挑戰者,微博的信源具有如下幾個特征:

1.從篇幅上看,內容精煉,字數在幾個字到一百來字不等區間。限制于技術條件,大多數網站對博文有明確的字數限制。如新浪微博最多只可輸入140字,含表情、圖片、視頻。網易微博字數限制在163字。多數情況下,幾句話、一張圖片,就能起到表達心情、發布信息的作用。

2.從格式上看,沒有統一的要求,發揮余地大,發展空間廣。微博的文體多數介于口語化的格式,因此顯得簡約、率性而又隨意。無論是對生活點滴的記錄,心情的表達,還是某一事件或問題的看法、態度,都類似于日常性的語言交流,文體多數顯得零碎而松散,文字直白而明確,盡管便于理解和認知,但在特定環境下卻容易發生誤讀。

3.從渠道上看,碎片化、零散化,信息平均可靠度不高。大多數微博話題帶有情感傾訴傾向。內容主要涉及瑣碎零散的小事,真正有質量的公共議題少之又少。在“微博中,有價值的信息占到的比例僅為4%左右”,而且這些有價值的信息容易淹沒在“無聊”信息的汪洋大海中。為了使自己的微博受關注,別出心裁制造熱點、炮制聳人聽聞的話題,或者無中生有、添枝加葉,將信息的真實性與想象性相摻雜,更加導致真偽莫辨,可靠度低。

4.從屬性上看,實用性大于理論性,服務性大于功能性。微博的使用使得信息傳遞及時、充分,但必須注意到,除了特殊時刻,如2010年4月4日發生的玉樹地震,中國國際救援隊利用搜狐微博發布地震救援信息外,大多數情況下,微博僅僅作為溝通、聯系、展示工具,甚至可以說是電話、手機、QQ等外的另一通訊媒介。這也帶來了另外一個方面的問題,《連線》雜志做過一項調查,有40%的用戶注冊了微博后就再不使用它或者兩個月才使用一次,人們的問題不是信息匱乏而是信息太多了[2]。

5.從把關上看,零門檻,無把關,用戶自主收發。所有微博內容的生產和更新均取決于微博注冊用戶心情、態度和情緒。微博往往會因為用戶的環境變動、身份變化或者僅僅是出于一時的頭腦發熱,產生內容失控,散播不真實的信息。網絡傳播去中心化模式拒絕權威,微博信息發布者同時也是把關人,因此對信息真偽無法核實,再加上其強大的轉載功能和及時的傳播速度、難以預測的擴散力,容易制造流言、形成謠言滿天飛的情形。

二、微博虛假信源的成因

微博信源亂之殤,原因在于把關功能的喪失,微博的把關人即注冊用戶。微博內容從注冊用戶到接受者,絕大多數情況下可以實現“無對縫連接”,即不需經過篩選、鑒別,就可將未經核實的信源直接傳遞給接受者。

傳統理論認為,“把關人”應具有兩重意義,即編輯部意義的“把關人”和受眾自己的“把關人”。也就是說,意識形態的價值主動權回歸受眾以后,受眾自己也成了把關人。受眾的把關亦是對多種信息的采集和分析。所不同的是,作為受眾意義上的“把關人”來說,他更愿意對初原信息進行取舍,從而根據自己的喜好追求新聞信息的質量[3]。由于把關人的缺失,無法限制參與人信息發布的權力,沒有任何一個群體可以凌駕于參與人之上,因此就容易導致傳播人和參與人同質化發展,對信源的使用漸于趨同,即一條信息,無論其真實性是否可靠,都會因為其內容而受到廣泛的傳播。從某種意義上來說,越聳人的內容、越離奇的情節、越具有煽動性的語言,傳播的速度會越快、接受的人會越多、正負影響會越大。

把關人功能的喪失,使得微博極易成為虛假新聞的發源地。利用微博的傳播功能,散布虛假事實甚至造謠中傷,使得微博蛻變為傳聲筒,而且成為跟帖、發帖任意發泄自我道德價值評判的舞臺。

三、對微博信源利用的思考

如何利用微博信源?不同于傳統媒體信源的來源可以考究、追查,微博的信源需要首先進行二次鑒別、篩選,即傳播者首先要利用經驗和道德素養對微博信源進行核查、核驗。2011年7月3日(美國東部時間),美國新聞網站“福克斯政治新聞”的賬號被黑客劫持,隨后發布了一系列的奧巴馬遇刺消息,被全世界網友迅速傳播。黑客發布的第一條微博是“總統死了”。第二條微博描述了所謂槍殺的細節:“巴拉克?奧巴馬剛剛去世。總統死了。真是個悲傷的7月4日。巴拉克?奧巴馬總統去世了……大概在45分鐘前,奧巴馬腰下部及脖子處各中一槍;目前還不知道槍手是誰。血流得滿地都是。”隨后是更多確認的微博,稱奧巴馬是在愛荷華州一家餐館被槍殺的,并祝賀副總統拜登成為美國總統[4]。

這起肇始于黑客入侵的微博假新聞,因發現及時和黑客的“坦誠”,而沒有帶來更大的破壞性影響。諸多假新聞始于微博并盛傳于微博,微博似乎成為假新聞的最大滋生地。其主要原因在于,相對于傳統的新聞文本,微博碎片化的文本形態往往無法完整地對復雜的社會現象進行深入報道,導致傳統文本的敘事方式得到消解,再加上發表時多采用匿名方式,因此傳播時極易產生情緒傳染,使得民意被裹挾。

另外,相當部分的微博假信源來自于草根網民的網絡流言。在傳統社會里,依存于人際傳播的流言主要是因為在傳播過程中嚴重的信息損耗和變形而產生的。但在網絡社會,網絡流言的產生是傳、受者合一的非線性互動模式,產生信息傳播非中心化趨勢而造成的。

因此對于微博信源,需要進行一定的辨識。但是即便是具備新聞素養的受眾也只有在少數情況下才能夠通過經驗和意識判斷出微博信源的真偽。在大多數情況下,即使是出臺于草根網民的網絡流言,由于其內容的隱晦,涉及的人物、事件屬于當下的社會熱點、焦點,同時由于微博信息文本的碎片化特質,導致了在抽離背景、時空、話語環境下對信源的理解更多的帶有臆測和想象色彩,因此一經發布,其破壞力和不安全性往往是經散布轉載后才得以警醒。

四、微博信源利用的新傳播模式設想

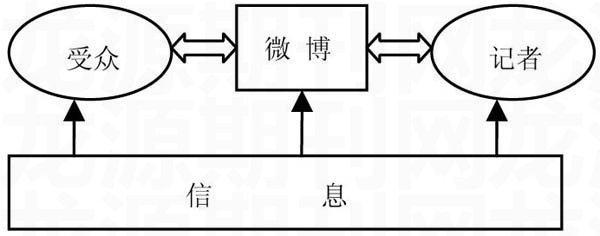

對微博信源的良好利用,關鍵在于重新建立“把關人”的角色。相對于傳統媒介的把關人,微博信源的把關人應強調記者“初始”角色的建立,打造以記者為微博主體話語權的傳播模式,即記者——微博——受眾,將信源的發布更多的控制在記者手里,實現把關人與發布人雙重角色的統一。其具體模式如下:

以上圖示顯示,記者一方面是微博信源的發布者,另一方面受眾采用跟帖方式通過微博將反饋及時傳遞給記者。同時在記者與受眾以微博為中介的互動過程中,還可能因不斷地受到外界的信息影響和干擾,隨時調整自身的看法、意見和觀點。

以記者為主的微博傳播模式,對記者來說是一個巨大的挑戰。雖然它一方面增大了記者的工作量和工作強度,但是另一方面卻增強了記者的議題設置能力和公眾輿論影響能力。作為一個比傳統媒介更加廣闊、自動的平臺,微博可以樹立記者的個性化形象、個性化風格,可以用非傳統新聞語言的方式進行評述、述說,還可以帶入傳統新聞寫作中不允許的主觀色彩和情緒化意見。

建立以記者為中心的微博傳播模式可以有效地規避信息失實。記者作為微博引領者除了自覺擔當“信息過濾器”“把關人”的角色外,還能延長新聞的生命鏈。一般情況下,新聞在傳統媒介上播出或刊出后,受傳統媒介載體不易檢索的特質的限制,有時一篇可能產生巨大社會反響的新聞報道卻遭遇“信息洪流”淹沒。而使用微博這一傳播模式,有助于進一步挖掘事實真相,及時互動與討論。

由于微博具有極強的草根性,且在桌面、瀏覽器、移動終端等多個平臺上分布,因此要想建立起以記者為中心的微博信源利用機制,就必須做到:

1.實名制上網,通過技術手段進行身份認證。記者微博實名制,有利于建立一支真正地以記者為中心的微博發布隊伍,同時也保證了記者發布的微博不同于一般網民的微博,最大限度地保證微博信源的真實性和可靠性。

2.謹防傳統媒介權威性、客觀性降低。相對于傳統媒介而言,無障礙交流是微博傳播的最大特色。信源經傳統媒介和微博二次利用后,信源在傳統媒介上的價值容易被消解。如何既保證微博的信源利用,又保證傳統媒介的信源價值,在實踐操作中應該有意識地加以平衡,必要時以傳統媒介的信源發布為重點。

3.在眾多傳播優勢下,微博有其自身的傳播窘境。信源有時會因為其爆炸性、轟動性的效應而一鳴驚人,但由于缺乏廣度和深度,無法完整的呈現事件的進展、揭示其本質、表現“新聞背后的新聞”。為了還原事件本質和背景,以記者為中心的微博信源利用機制應與傳統媒介互補,發揮傳統媒介在深入挖掘、突破性采訪和理性分析上的優勢,通過微博來加強傳統媒介權威話語權的信仰層面。

4.記者發布信源的時候,要掌握微博新聞文體的使用。微博的新聞寫作,更接近于消息中的導語,在眾多新聞元素中選擇最有價值的元素加以凸顯,以最簡潔的方式獲取受眾注意力。

參考文獻:

[1] http://tech.sina.com.cn/i/2011-07-19/13315802739.shtml.

[2] 胡泳,胡堯熙.微博客:一場互聯網革命的先兆[EB/OL]. http://www.21com..nefnewsinfo.aSp.id=6493&Cid:10352300.

[3] 胡振環.從“把關人”理論看新聞傳播中的“通關”現象[J].新聞窗,2010(1).

[4] http://news.163.com/11/0705/06/7868LVG90001121M.html.