湖南“三農”報道探析

張明,李立廣

摘要:《瀟湘晨報》、《長沙晚報》的“三農”報道因為媒體屬性、發行范圍、讀者定位等差異,分別呈現各自的特點。在兩型社會建設的背景下,兩份報紙的“三農”報道取得了較大進步,但依然存在不少問題,對此進行比較分析,有助于進一步提升湖南省的“三農”報道水平。

關鍵詞:三農報道;《瀟湘晨報》;《長沙晚報》

中圖分類號:G212文獻標識碼:A文章編號:1672-8122(2012)12-0033-03

一、引 言

隨著社會主義新農村建設的開展,尤其是近幾年湖南省長株潭經濟圈按照“兩型社會”的規劃建設以來,《瀟湘晨報》和《長沙晚報》加大了有關“三農”報道的力度,二者在“三農”報道上各具特色,為“三農”新聞傳播研究提供了一定的參考范本。

《瀟湘晨報》和《長沙晚報》在湖南省內的發行量分列前兩位,其媒體屬性、讀者定位、內容產品、經營目標等方面存在諸多不同。

《瀟湘晨報》是一份市場化運作的大眾化報紙,奉行“影響無處不在,權威只在人心”的辦刊理念;而《長沙晚報》兼具黨報性質與晚報特性,以“黨的權威,人民的晚報”為辦報方針。《長沙晚報》與《瀟湘晨報》在受眾市場上有比較明顯的區分度,前者主要讀者群落是機關單位公務員、事業單位員工等,后者則更受普通老百姓的喜歡。

本文通過收集2011年至2012年兩份報紙關于“三農”的新聞報道,主要從其報道數量、題材選擇、版面設置、報道角度、同主題報道、原創采寫、文字語言等方面進行比較,分析出省會黨報與都市報在“三農”報道中的特點,提出一些問題,以供有關決策部門參考。重視“三農”新聞傳播,不僅對廣大農民是福音,對新聞工作者來說,更是責無旁貸的歷史重任。

二、《長沙晚報》和《瀟湘晨報》“三農”報道的基本特征

由于對社會主義初級階段市場經濟觀念的誤讀,以及新聞傳媒界“軟文”的泛濫等因素,近十年來,一些省級乃至地方黨報對“三農”新聞報道認識不足,致使“三農”新聞成為黨報新聞報道的弱項。特別是自20世紀90年代中期以來,隨著都市報的興盛,一些黨報在“三農”報道的競爭中處于劣勢,主要表現在對重大突發事件報道時效不強,對“三農”熱點問題重視不夠,對基層農民缺乏人文關懷等方面。黨報作為我國大眾傳媒中的主流媒體,必須最大化發揮大眾傳媒的基本功能,包括思想宣傳功能、新聞傳播功能、文化積淀功能和實用服務功能等。

眾所周知,各級黨報的“三農”報道,是農民獲得政策、市場、技術等信息的重要渠道,一直受到廣大受眾的關注。《長沙晚報》作為湖南省會長沙市委的機關黨報,近幾年來,有針對性地將黨報的優勢應用于“三農”報道領域,對解決“三農”問題,推動兩型社會建設產生了積極有效的促進作用,同時,也是在“三農”新聞傳播中為其他媒體樹立榜樣,發揮好輿論引導作用。

《瀟湘晨報》作為一份創辦已經十年的市場化報紙,其新聞報道緊抓社會熱點,貼近老百姓生活。大部分報道以受眾視角透析社會百態,將鏡頭對準普通群眾,使他們成為新聞中心點。近幾年,對于“三農”報道,該報力度較大,有一定數量的議題設置,也給予了諸多人文關懷,彰顯出對農民、農民工的關心和尊重,相當程度上推動了有關黨政部門對“三農”問題的重視和解決。相比之下,其報道的文本建構更注重故事化的話語方式,讀者的閱讀體驗和感受,更勝《長沙晚報》一籌。

三、《長沙晚報》和《瀟湘晨報》“三農”報道比較

(一)報道數量的比較

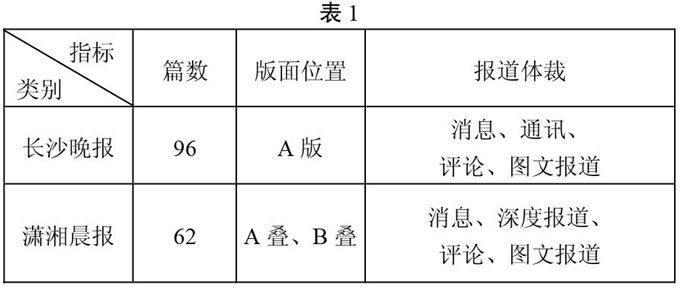

為便于研究,報道樣本來自于《長沙晚報》和《瀟湘晨報》的網絡版(2011.6~2012.6,下同),期間每周隨機選擇3天的網絡版,輸入“三農”、“農民”、“農村”、“農業”四個關鍵詞,有關報道的樣本篇數和報道體裁如1表所示:

由表1看出,關于“三農”報道,《長沙晚報》的數量多于《瀟湘晨報》。就版面設置而言,《長沙晚報》的“三農”報道主要在A版,集中于當日要聞、評述、綜述、社會新聞、時政要聞等版面,而《瀟湘晨報》的“三農”報道主要分布在B疊的“湖南·時政”和“湖南·綜合”等版面。

(二)題材選擇與頭版比較

將兩份報紙2011年6月至2012年6月的報道樣本進行題材分類,結果如下表所示:

通過表2可以看出,《長沙晚報》作為省會黨報,其黨報的喉舌功能發揮顯著,更注重有關“三農”政策的正面宣傳;而《瀟湘晨報》則更多關注農民醫療健康等民生大計問題。《長沙晚報》比較偏重報道領導對“三農”問題的關注與活動,以及農民典型事跡。《瀟湘晨報》則比較注重農村遭遇污染、需要加強環境保護等題材。

另外,兩份報紙頭版頭條中關于“三農”報道的選材角度如下表所示:

由表3可以看出,《長沙晚報》與《瀟湘晨報》在頭版頭條上,“三農”報道數量大致旗鼓相當,就其選材側重點來說,近一年來都比較注重從農村醫療保障、環保等角度來展開報道。比如,二者在2011年12月24的頭版中均出現相關農村醫療政策的報道,即《長沙晚報》的《社區醫院看普通門診可享醫保 明年長沙城區全面實施城鄉居民基本醫保普通門診統籌 將惠及147萬城鄉參保居民》和《瀟湘晨報》的《城鄉居民醫保參保者看門診可報銷》。

(三)同主題報道的具體個案比較

筆者選取農村醫療保障與中共“一號文件”這兩個視角,比較《長沙晚報》與《瀟湘晨報》在同一天針對同一主題所進行的報道。

2011年12月24日,就《長沙市城鄉居民基本醫療保險普通門診統籌實施辦法》的正式實施,長沙市政府就此召開動員大會部署相關工作。《長沙晚報》與《瀟湘晨報》分別給予了相關報道,并都于頭版見報。簡要分析結果如表4所示:

據表4,在醫療保障問題上,《長沙晚報》和《瀟湘晨報》均在頭版頭條給予報道,其中《長沙晚報》的復合式標題較長,信息量也較多,給出了“惠及147萬城鄉參保居民”的具體數據;《瀟湘晨報》標題較短,具體標明“參保者門診可報銷600元”的信息。就版面與篇幅來說,《長沙晚報》主打頭版,共807字;《瀟湘晨報》則是縱深推進,在頭版導讀后,于A03版進行詳細地評論,頭版246字大致介紹醫保主要內容,后續再進行相應深度報道。

2012年2月2日,針對國家指導“三農”工作的第9個中央一號文件的發布,《長沙晚報》與《瀟湘晨報》同時給予了報道,筆者抽取這兩篇報道進行比較,簡要數據如下表所示:

從表5可以看出,就排版來說,二者重視程度和傳播效果不相上下,在《瀟湘晨報》頭版上有“今年中央一號文件:持續加大農業科技投入”大字標題的渲染,具體文本內容雖處于A07版,但實際的宣傳效果不差于《長沙晚報》的A1版。

就標題而言,《長沙晚報》主副標題相結合,其信息量詳盡于《瀟湘晨報》的單一式標題,其中“第9個”透露出政府下達中央一號文件的總體數據,也突出黨中央對于“三農”問題的長時期重視。《長沙晚報》注重“保障農產品穩定均衡供給”的信息點,《瀟湘晨報》則強調“政府持續加大農業科技投入”,信息重心落腳點不同。

就內容篇幅來講,《長沙晚報》此類“三農”政策宣傳專題報道的字數遠多于《瀟湘晨報》,也足見黨報和市場化大眾類報紙對“三農”政策報道的新聞價值判斷和操作手法的差別。

(四)原創報道比較

《長沙晚報》和《瀟湘晨報》在處理黨中央相關“三農”政策的新聞報道時,為了省時省力,有時轉發新華社或者是《人民日報》的新聞稿件,在圖片選擇和文字表述上,二者都缺乏相應的創新度,依然存在人物刻板化、宣傳完美化、圖片模式化的現象。

通過抽取《長沙晚報》與《瀟湘晨報》“三農”報道樣本,進行分類歸納整理,兩份報紙三農報道的原創性數量,如下表所示:

通過表6,不難看出,“三農”報道中,《長沙晚報》原創報道比例近72%;《瀟湘晨報》原創報道比例為77 %;《長沙晚報》“三農”報道的原創性略低于《瀟湘晨報》。而在文字語言表達以及新聞圖片的原創方面,《瀟湘晨報》注重口語表達,通俗而煽情,而相比之下,《長沙晚報》在語言文字與圖片運用上比較中庸、嚴肅,但是不生澀。

四、《長沙晚報》與《瀟湘晨報》“三農”報道的共同缺陷

(一)“農民”作為報道主體時常被淡化

報道“三農”問題,農民理應是被表現的主體,因為農民是主角。但兩份報紙的“三農”報道,農民、農民工的主體地位有時依然被冷漠、邊緣化,以農業部門或地方政府為主角的報道占據了“三農”報道的大部分,領導新聞和二手資料偏多,會議報道、政策圖解抑或工作經驗呈現較多,農民或者農民工喜怒哀樂的生動真切新聞,卻沒有及時有效報道出來。

(二)報道角度比較狹窄

報道大多停留在三農問題的表面現象或者是某一政策實施、領導視察講話當中,缺乏較新的報道視角。湖南省是農業大省,農業產品豐富,農業科技研究發達,同時也是農民工輸出大省。“三農”報道不僅只是圍繞農村經濟及農民生產、生活展開。目前。兩份報紙的報道中,有關村干部、農民、農民工的視角依然存在樣板化、典型化、符號化,題材切入的角度缺乏新穎。

(三)兩報從事“三農”報道的記者編輯人員,其“走轉改”的力度較弱

有些記者編輯對湖南省的“三農”問題既缺乏深刻的認識,也缺乏專業素養和報道熱情。“三農”問題報道從傳播者、傳播內容、傳播渠道、傳播受眾到傳播效果等,存在扁平化、模式化、膚淺化的認識,不少記者編輯有些急功近利和浮躁心態,直接影響了采訪作風、素材的有效收集、整理加工和主題表達的力度。

五、湖南“三農”報道的改進建議

(一)改變工作作風,深入群眾,了解農民

記者要改變工作作風,深入基層,走進農村,走進田間地頭,充分地了解農村、農民。客觀而言,一些記者怕往農村跑,認為“沒時間”、“耗精力”、“不劃算”。到農村基層采訪,去一次至少要一兩天時間,費時費神不算,回來還不一定能寫成稿子或者及時上版面。在辦公室打打電話、收收郵件、編編會議材料一天寫兩三篇稿件沒問題。另外,在報紙工作量的考核上,對“三農”報道稿件并無明顯優惠政策。因此,一方面記者下不去,另一方面發生在農村基層的大量鮮活的新聞上不來。“三農”報道,根在基層。農村是最大的基層,天地廣闊,新鮮有價值的素材多,關鍵看記者能不能沉下去。記者只有深入基層接“地氣”,心里才能有底氣,三農報道也才能冒“熱氣”。只有關心農業,走進農村,了解農民,才能夠真正了解其所需,政策所缺,這樣才能夠提供真正有價值的“三農”報道,也才能夠調整好“三農”報道的切入點,增加“三農”報道的新亮點。

(二)帶著對農民的情感去報道“三農”問題

記者報道新聞就得用自己的感情全身心地投入現場[1]。有學者指出,在某些關于社情民生的題材中,可以考慮通過對硬新聞軟化的方法,寫出人情味濃郁、語言輕松活潑、富有視聽效果,易于讀者感官接受的新聞來。這種新聞采寫手法上的人文關懷,黨報應該予以重視[2]。因此,從事“三農”報道,記者也可換位思考,轉換角色,調整心態,把自己當做“農民”的一分子,這樣采訪挖掘素材才比較順暢,農民才能與媒體拉近感情,與記者交朋友。同時,注意用農民看得懂的文字去寫作,用農民的話說“三農”的事,避免干巴巴、文縐縐的語言來采寫“三農”題材,鼓勵編輯多發些圖文并茂的文章。

(三)提供實用信息,注重實用效果

新聞媒體,不管何時、不論何地,時時刻刻都要關注群眾的情緒,關注群眾的臉色,關注群眾的呼聲,把自己的思想聚焦到群眾最關心的問題上,聚焦到民眾欲知而未知的興奮點上,聚焦到群眾的愿望、要求和呼聲上[3]。

改進湖南的“三農”報道,應根據廣大農村干部和農民讀者的意見,《長沙晚報》或者《瀟湘晨報》開辟一些相對固定的版面和專欄,為農民提供各地有益的經驗和農村實用信息。這些欄目不僅可以請專家學者撰稿,同時還可以請農村一線的致富能手、土專家建言獻策,對一些技術性強、涉及民生民情等的大問題開展大討論,讓農民群眾一起來參加大討論,從而增強農民的閱讀興趣,而且也讓農民對“三農”報道看得懂、用得上,從而形成一個農民與媒體互動的良好效果。

參考文獻:

[1] 徐和平,徐蕾.全身心地投入 真感情地投入——從兩篇追蹤報道看“三貼近”[J].新聞前哨,2009(4).

[2] 汪家庚.論增強黨報的可讀性及其實現途徑[J].黃山學院學報,2011(4).

[3] 熊先志.新聞連民心四招[J].湖南大眾傳媒職業技術學院學報,2011(4).