警惕微腐敗

劉子倩 耿昊天

很多人對于腐敗的態度似乎很微妙,既痛恨,但涉及到自己時又很寬容。

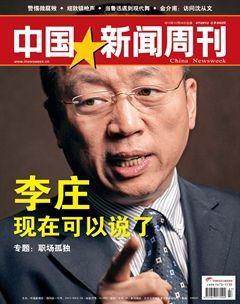

日前,中國社會科學院中國廉政研究中心發布2012年度《中國反腐倡廉建設報告NO.2》(以下簡稱報告)。時逢十八大結束僅一個多月,各級紀委對腐敗官員頻頻出手,帶有官方色彩的反腐報告引發公眾關注。

此份報告盤點了從2011年至2012年中國黨風廉政建設和反腐敗斗爭狀態,最終得出“科學規制權力始終是反腐倡廉建設的核心問題”的結論。

如何限制“一把手”權力以及公眾對微腐敗的寬容態度頗受關注。報告提示,60%的城鄉居民對今后5至10年中國反腐工作取得“明顯成效”有信心,但在看病就醫、子女入學、就業求職遇到問題時,仍有相當數量的人傾向于請托送禮,對腐敗持包容態度。

“與去年相比,反腐倡廉工作在思路上具有系統思考、整體推進、宏觀謀劃的特點,在措施上更加注意回應人民群眾關切的突出問題。”此報告主編、中國廉政研究中心理事長李秋芳說。

尖銳的問題

如何才能準確反映各階層對于腐敗的看法?在報告調研之前,李秋芳和同事們認真設計了調研問卷。報告課題組甚至花了幾年時間到各地調研,及時捕捉有意義的問題,注重行為特征,經過問卷統計分析效果后再予以完善。

與其他問卷調查相比,此次問卷更有針對性,專門設計了面向機關干部、專業人員、企業管理人員的問卷。為了調查同一問題不同階層的看法,以便相互對比印證,設計者還在不同的問卷中設置了相同的問題,比如:對黨風廉政建設和反腐敗斗爭的信心度;對反腐倡廉建設總體效果評價等。

在問卷設計中,設計者并不回避尖銳的問題,一些設置的問題也讓人眼前一亮,比如在對領導干部和一般干部的問卷中有“每周公款吃喝幾次”“收送多少禮金”;而在向城鄉居民的調查問卷中有“打官司、求職找工作、子女入學、看病就醫、辦營業執照等請托事項付出額外費用情況”等。

李秋芳觀察發現,調查的對象在未見到問卷時,很多人只是將其當成一般性的社會調查,可一旦拿到問卷,神情立刻嚴肅認真起來。

為了保證問卷調查結果的客觀性,同時了解領導干部用權行為、作風狀況、廉潔度等真實情況,課題組在問卷調查時,協助者和填答者事前都不能看到問卷,由課題組成員直接到現場發放和回收。向城鄉居民的調查問卷,由課題組人員直接進村入戶調查。

調查領導行為是一項“敏感”工作,為了了解到真實情況,課題組設計了可相互印證的兩套問卷:黨政領導班子成員填寫行為特征突出的問卷時,同時讓熟悉領導干部的一般干部在另一間房里填答領導干部的行為情況。

在李秋芳看來,問卷調查雖有一定局限性,但幾個問卷相互印證進行分析,總體上還是可以得出客觀真實性較強的調查結論。

如何限制“一把手”

今年大要案頻出,公眾的主要訴求集中在加強“一把手”的監督上。報告顯示,74.6%受訪的普通干部認為,“對黨政‘一把手以及權力運行缺乏有效監督”。報告還披露,2012年因腐敗落馬的鐵道部原部長劉志軍說:“官做到我一級,就沒有什么人能管得著了”,已進入“鐵窗”的許多原黨政“一把手”們也有類似的反思:“沒有誰能真正監督我”。

作為中紀委委員,李秋芳反腐經驗豐富,她認為,正是腐敗易發地帶的體制機制不健全和制度落實不到位,導致了對權力的監督失效,使權力制約成為虛置和空談,腐敗行為才有了機會和空間。

李秋芳反復告訴《中國新聞周刊》,一些地方正探索用分權制和公開化來監控黨政“一把手”的用權行為。比如一把手不直接分管干部人事、財務審批、工程建設項目,日常管理權分解給班子其他成員;在重大事項決策、重要干部任免和大額度資金使用時,規定黨政正職末位表態和票決制;推行黨政“一把手”向紀委常委會或紀委全會公開述廉,述廉前廣泛收集述廉對象的情況,審計部門跟進經濟責任審計等。

“有些地方還對述廉、詢問、評議過程作電視直播或錄播,述廉對象被評得臉紅、心跳、出汗,收到了平時難以收到的監督效果。”李秋芳說。

該報告也對“一把手”限權開出了“藥方”:按照決策科學民主、執行規范透明、監督獨立有效的基本思路,重大決策以及重要干部任免提交全委會票決,發揮全委會對重大問題的決策功能。同時規定“一把手”不直接分管資金配置、干部任免等具體事務,實行下級黨政主要負責人向上級紀委全委會公開述職述廉,并接受質詢,以此改變“一把手”的“辦事一揮手、花錢一支筆、用人一句話”的狀況。

不過,著名反腐專家、北京航空航天大學廉潔教育與研究中心主任任建明對此并不樂觀。在他看來,承認“一把手”存在就不可能受到監督,盡管黨的十七大時就提出權力結構化改革,十八大也指出建立健全權力運行制約和監督體系,要確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調,但三權仍處在概念階段,實際中如何操作仍是難點。

他告訴《中國新聞周刊》,在村民自治中,村民選舉村民監督委員會就是限制和監督“一把手”的有益實踐,如今已在浙江等省份鋪開,“為什么村級可以實現,鄉級和縣級就不能搞試點呢?”

警惕公眾對腐敗的寬容

此次調查問卷顯示,公眾對深化反腐倡廉建設有極高的期待,91.7%的受訪者認為,加大反腐敗力度能促進經濟健康發展。無獨有偶,《人民論壇》雜志社自2012年5月啟動“國家級難題”選題與調研項目,至12月初完成公眾調查與統計分析從另一個側面反映了公眾對于腐敗的關注程度:“國家級難題”中,腐敗問題的得票率高達100%。

盡管公眾痛恨腐敗,但報告中的調查問卷顯示,公眾在看病就醫、子女入學、就業求職、工作調動、打官司遇到問題時,仍有相當數量的人傾向于請托送禮,認為中國當前腐敗現象“嚴重”或“比較嚴重”的城鄉居民雖然較2011年有所下降,但比例仍然較高。

報告分析,利益關聯度增大了對腐敗的容忍度。公眾對誠信缺失、行業腐敗等社會熱點事件的口誅筆伐,表現出強烈的“零容忍”態度。但人們在求職、子女教育和看病就醫等方面的消極腐敗表現出的“容忍度”和“參與度”,也助長貪腐之風。

事實上,腐敗極具滲透性與擴散性。隨著腐敗的蔓延,它便成為一種生活方式,會被公眾適應和接受,最終成為被公眾認可的價值。

對此,任建明頗為憂慮,寬容腐敗成為一種潛在的價值觀后,若想扭轉決非一日之功。他舉例說,新加坡與香港下決心反腐,只用了五到十年的時間成功了,但實現對于腐敗文化的“零容忍”卻花了二三十年的時間。

在著名反腐專家、中央黨校教授林看來,寬容腐敗說明公眾對于腐敗越來越不敏感,官員的行為敗壞了社會的風氣,只要跟權力沾邊,都會想方設法進行權權交換、權色交換和權錢交換。“這是一種權力意識的腐敗,也促進腐敗文化土壤的形成。”林對《中國新聞周刊》說。

公眾保持著對腐敗的痛感,同時又選擇性麻木,去寬容腐敗。對此,李秋芳認為,有著痛感的人們,持有對廉潔標準的堅守和清廉風氣的向往,信奉公共權力源自人民并且須服務于人民的基本價值觀,對于濫用公權謀取私利的腐敗現象敏感而痛恨;有著“麻木感”的人當“自己有事情要辦”時,也可能加入到不當交易的行列中。

“社會對于腐敗狀況的感知評價和行為選擇,是反腐倡廉建設必須觀察的‘晴雨表。任何時候都不可忽視社會對腐敗現象存在的‘寬容心或‘麻木感,并且要認識和防范腐敗病毒蔓延擴散的風險,同重視公眾對腐敗的‘痛感,將其作為反腐倡廉建設的強大動力。”李秋芳說。