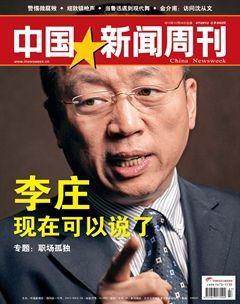

當魯迅遇到現代舞

萬佳歡

“誰要看芭蕾?”12月11日,北大百年講堂門口的票販子一早就開始降價兜售現代芭蕾舞《野草》的門票。看芭蕾的人已然很少,更何況是一出抽象的現代舞作品。

坐進禮堂的觀眾不多,除了一部分忠實的現代舞粉絲,還有一些人是被原著者魯迅的名字吸引而來。

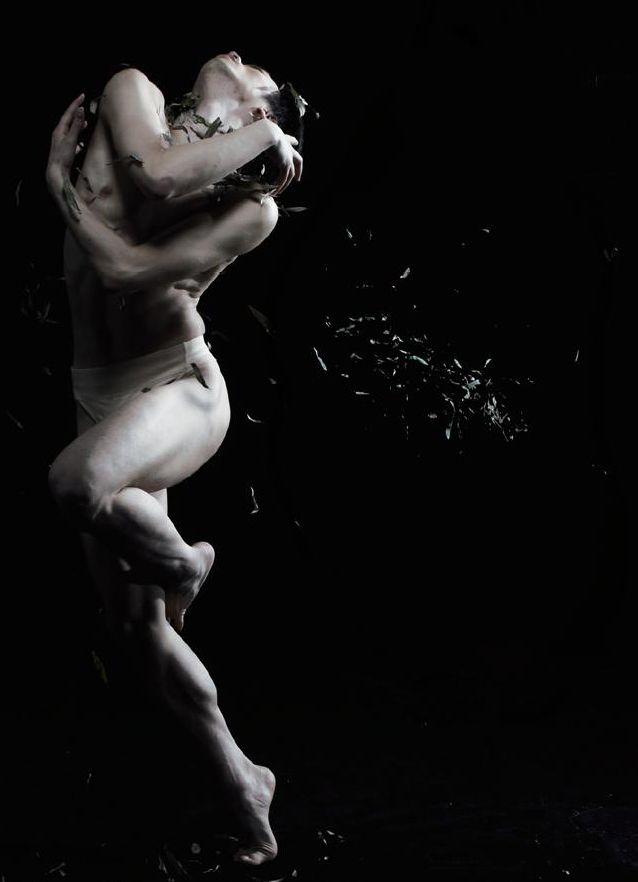

舞臺背景是一座冰山,一輪圓月,清清冷冷。臺上鋪滿了白色羽毛一般的葉子,正隨著演員的舞動上下飄散。貼合著魯迅原文里的句子“我夢見自己在冰山上奔馳……我低頭一看,死火已經燃燒,燒穿了我的衣裳,留在冰地上了”。

這是舞劇《野草》的第一樂章《死火》。與第二幕《影的告別》一樣取自魯迅原作里的兩篇同名文章,第三樂章《極地之舞》則融合了散文集的其他幾個段落。

這部舞劇并沒有逐字逐句照搬魯迅的散文詩集《野草》,但卻與那些文章擁有奇特的精神關聯,同樣充滿隱喻和抽象的表達。

“現代舞你愛看不看、愛懂不懂的想法早就過時了,藝術家需要把你想說的話說清楚,” 舞劇《野草》的創作者,北京當代芭蕾舞團團長王媛媛對《中國新聞周刊》說,“這個界限很微妙。”目前,《野草》現在已被2014年紐約“Next Wave”國際藝術節提前邀約。

“控制和被控”

今年5月,王媛媛參加了一個與丹麥國家舞蹈劇院之間的編舞交換項目,就用這個機會排練出了《死火》。她讓一伙金發碧眼的丹麥舞蹈演員去讀《野草》的英譯本,并向他們解釋她想象中“火與冰的關系”。演員們一知半解,但都感慨于《死火》里極美的文字。這段舞蹈在丹麥皇家劇院首演,受到熱烈歡迎。

魯迅在散文集《野草》中用極富哲理與詩性的語言描述自己的夢境,大多數文章毫無情節性,這樣一組文章如何搬上舞臺?

制作人兼舞美、燈光設計韓江找到了一種方式。他和王媛媛仔細閱讀、整理原作,從里面截取了一些他們喜歡的意象,比如《死火》中的“冰山”“江南”,《影的告別》中的“明暗之間”,《復仇》中的“廣漠的曠野”“干枯地立著”,以及《蠟葉》中的“病葉”。這些物體的意象、一部分可以表達死亡、扼殺,另一些則代表希望。

“魯迅的《野草》里出現了無數用物體來隱喻的情況,而物體在舞臺視覺上是最容易表現的東西。”韓江說。

接下來,韓江根據這些物體開始進行舞美創作。在第一樂章里,他并沒有直接采用魯迅《死火》一文中的“有炎炎的形,但毫不搖動,全體冰潔……尖端還有凝固的黑煙”的“珊瑚枝”式火焰,而是把另一篇《蠟葉》結合起來,在舞臺上鋪了一層白葉。

舞蹈方面的創作也沒有完全對魯迅的文章做具象化表達。《影的告別》一文講影子與人的決裂,但王媛媛并沒有讓演員們簡單地向自己的影子揮手作別。在編創動作時,她領悟到一個主題:“控制和被控”。于是,觀眾們很容易發現,舞臺上所有女性舞者的動作沒有一個是可以自己主動完成的——就好像一群被人牽控的木偶。

配合這支節奏極快的舞蹈,韓江的設計也讓舞臺上空空如也,沒有影子,燈光壓得很低,給人以窒息感。

“影子并不一定真的是影子。每個人生活環境不同,經歷的事情也不同,不一定有一個真正的答案,”王媛媛告訴《中國新聞周刊》,“自己的影子在哪,你自己可以找到他。”這出舞蹈跟魯迅的《野草》一樣寫意。

也許第三幕《極地之舞》的風格更為接近人們對魯迅的印象:小提琴和大提琴近乎撕裂地拉著,舞者們站在草地上,始終在同看不到的力量抗爭,女主演甚至在其間吶喊。末了,演員們平靜下來,開始麻木地在舞臺上繞圈,直至退場。

王媛媛在這里想說的跟《影的告別》一樣:“控制和被控”。《影的告別》里舞者們把自己的“被控”動作越跳越熟練、越跳越快,就好像“被控”和麻木的繞圈圈已經成了人們無意識狀態下的習慣性反應——我們現在的個性或思維、表達,能不能達到自由和自我的狀態?你的人格是否是獨立的?

“我們社會上就缺這個。我們所有人都是往一個方向看,很多人對社會問題只有一種觀點、一種思維方式,無奈又無知地去尾隨一些東西。”王媛媛對《中國新聞周刊》說。

“他們這一代年輕人照樣有魯迅的壓抑和反骨”

8月,王媛媛終于排好了第三個篇章《極地之舞》。當時,她哮喘病發作喘不上氣,坐在排練廳起不來,毫無靈感,急得直掉眼淚。

一個顯而易見的情況是,魯迅作品的改編難度極高。迄今為止,只有《藥》《阿Q正傳》等幾部相對寫實的作品被改編成影視劇。

而《野草》是魯迅所有作品中極為特殊的一部。算上題辭,《野草》共有24篇文章,每篇都短小精悍,但無疑是魯迅最難懂、最富哲理性的作品。

1949年后,魯迅成為中學語文課本中收錄文章最多的作家。《野草》并不像《痛打落水狗》和《友邦驚詫論》那樣投槍匕首、富于斗爭性,其中的《風箏》等文章也曾經入選初中教科書。一些教師對它理解方面的難度存有爭議:初中生能讀懂《野草》嗎?

《野草》創作于“五四”運動后新文化陣營分化的時期。魯迅發現,原來參加過新文化運動的人,“有的退隱,有的高升,有的前進”,感到“孤獨”和“彷徨”。他提筆寫作《野草》,用隱晦的散文表達自己迷茫和疑懼的心境。《辭海》里形容它語言俏奇瑰麗,意象玄妙奇美,集中表現了魯迅的人生哲學。

這大大增加了它的改編難度。不過,由一出同樣富含意象、同樣抽象又有視覺感的現代舞來闡釋《野草》,恐怕是為數不多的合適選擇。

在創編過程中,70后的王媛媛除了直接把自己對魯迅的感受告訴手下一批80后、90后演員,同時也傾聽他們的感受。“他們這一代年輕人照樣有魯迅的壓抑和反骨。他們的壓力也許比我們70年代的人還要大,情緒是一樣的。”她對《中國新聞周刊》說。

王媛媛更想在她的《野草》中延續的是一種魯迅的反思精神和思考方式,這也是她做每一個現代舞作品的目的。“要為社會、為后代思考和反思,我想這是藝術家社會責任感的一部分,”她說,“我們不想坐在一邊,去欣賞一些舞蹈永遠的微笑和永遠的漂亮服裝,我覺得那些東西對我們的大腦和社會進步沒有絲毫作用。”

“根和種子都是屬于魯迅的”

王媛媛覺得自己有“魯迅表達方式的情結”。

2008年前后,她萌發了改編《彷徨》的念頭,但看了很多材料,覺得當時的自己還沒有達到掌控它的程度,于是“各種情緒積累以后”,做出了作品《霾》。

這部舞劇成為北京當代芭蕾舞團迄今以來在歐美最受歡迎、巡演次數最多的作品。它從舞蹈、視覺到表達方式都改變了現有的現代舞規律——原本堅實的舞臺地面上鋪滿了柔軟的墊子,舞者的肢體表現由此變得極度失衡。

王媛媛和舞臺設計譚韶遠想借此表達個人心里的失衡、迷茫和危機感,并讓演員在這種情況下試圖認知、感悟心中的“霾”以及從中突圍。

她形容,這部作品的“根和種子都是屬于魯迅的”,因為充滿了“當下生存與自我覺醒”,這也是她理解中魯迅作品一個極為重要的命題。

2011年,王媛媛遇到了創建北京當代芭蕾舞團后的最大困境:耗費1年半創作的舞劇《金瓶梅》在演出前被臨時叫停。

這一事件無意中成為刺激她創作改編魯迅作品的一個轉折點。那段時間,整個當代芭蕾舞團遭遇的各種問題讓王媛媛再次萌發了創作《彷徨》的念頭。但更加寫實的小說集《彷徨》對她而言仍然非常困難,尤其是在描寫人物方面。

2011年8月,她的合作伙伴韓江給她提供了福克納的《在彌留之際》、杰克·凱魯亞克的《在路上》和《野草》等五個可供改編的文本。她很快認識到,幾個月來舞團經歷的事情跟魯迅的《野草》完全吻合,自己就像忽然間與一個毫不相識的人心意相通。她覺得,現在人們的生存狀態和某些社會因素“跟魯迅時期非常相近”。

北京當代芭蕾舞團自2008年創建以來,在國外頗受歡迎,每年能進行30余場商業演出,但在國內卻舉步維艱。2012年之前,他們每年在國內的演出不足10場。

2011年9月《金瓶梅》被叫停后,王媛媛在微博上寫下了《野草》題辭里的一句話:“我對于這死亡有大歡喜,因為我借此知道它曾經存活。”

“我們就是野草,” 王媛媛對《中國新聞周刊》說,“跟《野草》文字下的隱喻一樣,我現在要說的話還是不能毫無保留地直接用語言表達,只能借由另外一種語言。”

讓人通過另外一種語言理解你真正想說的事情——這種與魯迅作品之間的隱晦聯系非常東方化、中國化。不過,王媛媛并不在乎觀眾們是否能看出她為什么要排魯迅的作品,這個隱喻她放在舞蹈中,你看出了就是看出了,沒看出就看看舞者們的漂亮動作,也行。

她笑稱,B型血的人生性樂觀:“我做了,并且我們還在繼續。”北京當代芭蕾舞團明年將在北京租下一個屬于自己的小劇場,以舞團這樣的狀態看來,王媛媛還算滿意。