只為“山花”爛漫

龐清輝

2012年7月上旬,全國網球青少年U16/U14排名賽(天津站)正在火熱進行中,觀眾席上,有人大聲說:“這是哪里來的外國孩子?”

只見幾個皮膚黝黑、身材健壯、手長腳大、長相有點奇異的女孩正在場上大力揮拍,左右騰挪,比賽結束,她們還和教練跳起來互撞屁股,滿嘴說的都是英文。

她們當然不是外國人,而是來自中國云南山區的少數民族女孩。來自瀘沽湖的13歲摩梭女孩獨支瑪剛剛打敗了去年的總冠軍,成功闖入四進二;來自香格里拉的14歲藏族女孩格茸卓瑪,在14歲組里贏得單打亞軍,雙打第三名,在16歲組成功進入前四名。

5年前,她們都還在云南過著幾乎與世隔絕的生活,除了喂豬、放牛羊等家務,全部課余生活就是看電視,她們沒去過書店,沒有運動場所,更不知道網球。

一個人的出現改變了她們的生活。

“我想帶一些孩子出來”

一切源于一次旅行。

在云南香格里拉縣建塘鎮,有一座被藏人稱作“獨克宗”的古城,這里有藏族、納西族、傈僳族等20多個少數民族。2007年,楊希第一次來到了這座古城。

楊希是中國女排五連冠時代的名將,很多上了年紀的人還記得當年舉著點燃的掃帚游街慶祝中國女排勝利的情景。女排“五朵金花”,曾是整個國家的偶像。

1982年,楊希退役了,她熱心與教育、體育相關的公益事業,并赴美學習教育和體育管理專業,在國內外考察了多所中小學,深入比較中西方的教學方式,同時也一直關注著中國城鄉教育資源分配不公的問題。

楊希一直以為自己的生活會順理成章下去,卻沒想到被一群少數民族女孩改變了。

在獨克宗古城的月光廣場上,夕陽西下,各族居民聚在一起跳起了鍋莊舞,余暉灑在跳舞人身上,少數民族都身材修長而健壯,舞蹈動作簡單而協調,表情淡然而快樂,不遠處,金頂大寺在香煙繚繞中鎮守著穹天。楊希靜靜地看著,內心平靜而安詳:這里的生活多么迷人呵。

但在離開古城的路上,她看到了當地小學校,狹小簡陋,只有一個很小的操場,圖書室里擺著幾本落滿灰塵的農藝書和盜版小說,學校旁邊散落著稀稀落落的小店和游戲廳,教課的都是“拿起書本是老師,放下書本背鋤頭”的代課老師,孩子們沒有什么體育運動,沒見過五線譜和真的鋼琴,語文課本里的很多內容,在他們的生活中都不曾出現過。

本來被這里的生活打動的楊希,此時突然感傷:這些孩子的人生,從哪里開始?走向哪里?

“我想帶一些孩子出來。”楊希決定。

她立刻聯系當地的朋友,找到了一批愿意送孩子到大城市的家庭:獨支瑪來自瀘沽湖,父母都是農民,不會說普通話,在機場送行時,還錯抱著別人的孩子大哭了一場;尼瑪卓瑪來自香格里拉,她爸爸曾經是一名跳高運動員,年輕時獲得過省運動會的冠軍,一直夢想能夠參加世界級比賽,卻未能走出大山;納西族的方春雪家在離麗江七八個小時山路的貧困大山里,父母轉換幾種交通工具才把她送出來......

“每個都希望能給孩子個好前程,每個又都舍不得丟下.......”楊希就這樣一口氣帶著12個6至9歲的少數民族女孩回到北京。

楊希發起成立了一個小規模公益基金——山花網球基金,由這些女孩組成一個青少年網球試驗班,她希望這個小小的項目可以證明,如果中國西部貧困山區的少數民族擁有與沿海城市一樣的設施條件,她們也可以取得成功。“我希望更多人透過她們的故事看到沿海與西部的巨大差距,鼓勵更多人去關心那些生下來就沒有很多選擇的中國公民。”

“我們需要一種新的教育模式”

從大山走進城市,一切陌生又新鮮,孩子們最初聽不懂普通話,大多數時候不敢說話,也不愿接觸別人。

該用什么樣的方式來教育她們?楊希覺得這是個需要慎重考慮的問題。

楊希出生于干部家庭,因為身材高挑,被省體校看中,被選去打排球。從此,在她耳邊,教練袁偉民那夾雜著蘇州鄉音的普通話就沒有停過,“快!”“快起來!”“球!喂,看球!”每次袁偉民都是將球狠狠扔過來,楊希斜里飛身迎過去,球墊起來了,人摔在地上,就勢一個滾翻,從地上爬起來,之后,再滾翻,再飛撲,直到雙腿發沉,臉色蒼白,日復一日,年復一年。

這一直是中國培養體育人才的方式。中國絕大多數運動員只有訓練,很少學習文化課,很多只有小學或初中文化水平,這也制約了他們走向國際賽場,乃至退役后的出路。每次看到世界冠軍們全身病痛、生活窘迫的新聞時,楊希都感同身受。

另一方面,在應試教育背景下,普通學生大部分時間都被用到了學習、考試上,體育課在很多學校被取消了,各種統計數據在不斷提醒社會中國青少年身體素質正在滑坡,但改觀甚微。

體育和文化成了對立面。人們習慣于認為:體育特長生文化課成績通常很差,文化課成績好的學生則身體素質不行。

“我們需要一種新的教育模式。”楊希開始探索一套遵循青少年身體成長規律及教育規律的教育理念。“讓這群少數民族女孩獲得最好的體育和文化教育,”楊希說,這仿佛也是對她當年枯燥的體校訓練的一種補償。

利用自己的資源,楊希從歐洲請來了擁有幾十年教授幼兒網球經驗的教練。教練只會說英文,沒關系,孩子們可以在練習網球的過程中學習英語,“不像學校里的英語課是從一個一個單詞教起”,很快,孩子們到國外就可以自如地和外國人做日常交流。

文化課是量身定做的。孩子們最初學習數學里的數數、比大小、找特征分類,認識圖形、速度等,都是在操場上完成的。比如,她們通過球是圓形,墊子是長方形,地板磚是梯形來認識圖形,距離和速度則是在往返跑和快速跑慢速跑的過程中了解的。

沒有英文課本,她們的英文老師——加拿大的志愿者Zabrina Law——通過教唱英文歌教英文。“學得特別快,第一天教,第二天就可以唱給其他老師聽。”Zabrina Law說。

還有角色扮演的素質拓展課,每人都有角色,每節課的內容都不同:如何設置話題、如何組織演講結構、如何運用自己的肢體語言。通過角色扮演鍛煉孩子們的演講、組織、合作等能力。害羞而不敢主動回答問題的女孩們,越來越自信,“反映在賽場上,她們也很自信。”這是教了她們很久的語文老師楊丹最大的體會。

尼瑪卓瑪喜歡話劇和音樂劇;口齒不清的方春雪,則在上了演講課后變得口齒伶俐了;格茸最喜歡畫畫,如果在香格里拉她應該是一個畫唐卡的好手......每個女孩都養成了閱讀的習慣,出去打比賽,她們也要在包里裝上自己喜歡的書,優米卓瑪喜歡看《福爾摩斯全集》,她一直偷偷學習福爾摩斯觀察細節的能力,每到賽場要先四面環顧,尋找可能有利于自己比賽的細節。尼瑪卓瑪最喜歡看長篇名著,“長篇名著有邏輯在里面,讓我打球時想著全局”。

“總之,是要完全以學習者為中心,不能是填鴨式的灌輸。”這是楊希最重視的一個原則。

來自云南麗江的納西族女孩木淑敏,從書中一直學習感恩,她在演講課上和大家分享她看到一個故事:一個國外的女孩從大城市帶了兩塊黑面包給農村的奶奶。其實,這有點像她自己,她坐飛機回云南看爸爸媽媽時,也偷偷把飛機上送的飲料留起來,帶回家給妹妹嘗一下。

周末則是獨支瑪唱歌跳舞的時間,剛剛13歲,她已經長到1米72,她還保留著“摩梭人張嘴就是歌,抬腿就是舞”的秉性,藏族歌、漢語歌、英文歌,樣樣在行。

格茸和伙伴每年回一次家,她們的變化在云南迅速引起了很多關注。2011年,她們去美國觀看國際網球比賽,在賽場上表演了自己編排的本民族舞蹈,很多美國人都看呆了,這個鏡頭傳回云南,許多少數民族孩子的父母都從電視中看到了自己的女兒。

香格里拉州也因此新修了一些體育場館。他們開始意識到自己民族很多人獨特的身形和性格很適合培養成為運動員。“從一個孩子的變化到一個家庭的變化,再到這個地區的變化。”楊希說,這是她開始沒有想到的。

“一要學會做人,二要做有文化人,第三才是優秀的運動員。”楊希每次看到和說到這些女孩時常會眼眶濕潤。格茸和獨支瑪的比賽成績很突出,可能成就運動員的冠軍之路,但是她們依舊熱愛閱讀、畫畫和跳舞。卓瑪央宗則英文非常棒,歐洲教練的大段英文講述,她翻譯得清楚而準確,她還喜歡朗誦詩,自己寫的《我的家鄉香格里拉》每次朗誦時都會隨性改寫。卓瑪央宗的父母是教師,她希望自己也能成為優秀的教師。“根據自己的個性成為自己人生的冠軍。孩子的成功不是用學業成就來衡量,而是按照孩子自己對成功的定義來衡量。”楊希說。

從一群女孩到一所學校

本來一切可以隨著女孩的長大,平靜地發展下去,另外一個問題卻一直在楊希腦海中浮現。既然強健體魄可以和文化教育如此相得益彰,為什么不用這種方式去讓更多孩子獲得全面的成長呢?“我要給孩子們一個這樣環境,把自己見過的國內外最好的教育精華帶給更多的孩子。”楊希說。

建一所學校的想法越來越強烈。“在這里,體育鍛煉不再是爭奪孩子們學習時間的‘二等課程,每個孩子的特長與獨特興趣,也不會被視為離經叛道的‘瞎折騰。”

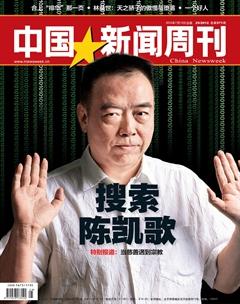

這個想法很快得到了曾經的女排隊長、國家網管中心主任孫晉芳的支持。“你看到這些女孩,就看到了教育的魔力。”孫晉芳告訴《中國新聞周刊》,她一直看著這些“山花”的成長,經常在她們訓練時,和楊希手舞足蹈地演示各種動作,孫晉芳還忍著當年訓練留下的傷痛,和孩子們一起高抬腿跑,像當年在賽場上為隊友加油一樣,大聲鼓勵督促她們。

“或許是由于我們這一代人特有的體驗,或許是由于對中國教育的一點點思考,在自己刻骨銘心的心靈歷程中,我們有一個關于下一代人健康成長的夢想。”孫晉芳覺得,應該為中國的學生量身定制一種優質的教育,讓未來體育界的世界冠軍有文化,讓文化精英都能有健康的身體。

為此,孫晉芳和楊希走路談,吃飯談,談學校應該有什么樣的教育理念,該有怎樣的教師隊伍、如何優化課程設計、怎么去爭取各個部門的支持。兩個身高1米8的老世界冠軍經常6點多就起床去各個部門蹲守。

事情終于有了眉目。教育部、北京市教委、北京市朝陽區教委、中國網球協會給予了大力支持,并且核名為北京世紀東方學校,選址在國家奧林匹克森林公園。

這樣一種理念,也吸引了美國人白思楠。白思楠是北京京西學校基金會理事及創始人,多年來,她在以中國為基礎和目標的慈善、教育、能源等領域擔任顧問,對中國及國際的教育理念和方式有很多認識和實踐。她不要薪酬,出任學校的籌備顧問。

“無論是東方還是西方,好的教育都是相同的。”白思楠告訴《中國新聞周刊》,白思楠認為,考試、課堂、書本都不是教育的真諦。

“但我不認為中國的文化和基礎課程出了問題,我們同樣用中國的教材,學生參加北京市統一考試,我們只是改變教學方法。”白思楠建議,在教學中依舊采用當時“山花”采用的交叉學科的教學方式,打破課程限制,例如在體育、藝術等課程的教學中,融入英語教學;在體育課程中,恰當、自然地融入數學內容等。

越來越多的人來出謀劃策。克羅地亞女子國家隊主教練巴越、北京潞河中學校長張世義、北京小學校長吳國通、北京市朝陽區呼家樓中心小學校長馬駿、北京師范大學實驗幼兒園副總園長國秀華、景山中學的老校長游銘鈞等很多教育領域內的人士,都頻繁出現在學校的籌備辦公室里。游銘鈞告訴《中國新聞周刊》:“這里的每個人都對中國教育的改革有自己的夢想,希望找到一個出口和試驗田。”

格茸和獨支瑪還不知道,一所全新教育模式的學校將由培養她們的經驗而生,而未來還會有更多像她們一樣的貧困山區的孩子來到這所學校。