臺灣這樣告別“黑心島”

陳統奎

“媽媽,媽媽,臺灣不能住了。我是吃餿油長大的!”在1980年代風靡寶島的《野火集》中,龍應臺引述鄰居10歲小孩的話,質問“臺灣是誰的家”?

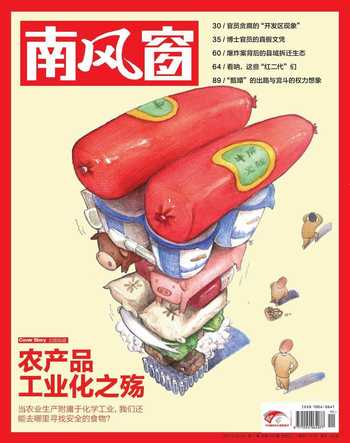

那個時代的臺灣與今天的大陸一樣,黑心食品泛濫,而被稱為“黑心島”。但到了今天,臺灣不僅保證了本島居民的食品安全,更成了農產品的輸出地,當年的黑心島變成了今天的“放心島”,這背后是一段驚濤駭浪般的社會轉型。

生氣的少數派

2012年臺灣大選第三輪電視辯論,候選人馬英九、蔡英文和宋楚瑜共同接受了一個民間團體代表的提問,她是消費者文教基金會董事長蘇錦霞。這個創建于1980年的基金會今天已經成長為最受消費者信任的組織,在臺灣告別黑心島的過程中,它所致力的消費者教育運動,發揮了非常重要的作用。

今年78歲的柴松林是消費者文教基金會的創辦人,他原本是個統計學家,1970年代,念完巴黎國立高等研究院經濟社會學博士,柴松林被蔣經國特別找回去作臺灣“十大建設”可行性評估,但他一回臺灣先是搞環保運動,接著又搞消費者運動。

柴松林向《南風窗》記者描述了當時的背景:政府努力地創造富裕社會,一切為出口,經濟發展最優先,一切政策不能違背經濟發展,環境問題,消費者問題,通通不受重視,整個社會亦沒有這種觀念。當時臺灣很多商店門口都掛了一塊牌子,上書“貨既出門,概不退換”。市場上,各種工業制品質量良莠不齊,商品偷工減料、斤兩不足的情況比比皆是。臺灣菜市場販售的蝦子,甚至摻了所謂的“硼砂”(一種可以讓蝦子保鮮、又兼具鮮亮色澤的化學藥劑)。而消費者受害,連申訴冤屈的管道都沒有。

龍應臺也在她那篇《臺灣是誰的家》中羅列道:嬰兒喂假奶粉,小孩吃餿水油,大人喝用過的寶特瓶……而檢索1980年代的臺灣新聞,食品安全問題比比皆是,大學生食物中毒,孕婦食用有毒色拉油誕下死嬰,外國人不敢喝臺灣產的純凈水等等。

當時剛從美國留學歸臺的龍應臺對柴松林創立基金會的艱辛一清二楚,她說,在臺灣革新很難,一方面是由于制度僵化,另外還有保守的執政單位對社會自覺運動的疑懼。但更大的障礙卻是民眾本身缺乏動力,所以,她響亮地質問:中國人,你為什么不生氣?

“幾流的人民就有幾流的政府,就有幾流的社會、幾流的環境”,那時的龍應臺提醒人們,“沉默的大多數”是一種罪惡:排隊買票時,真正可恨的并不是那一兩個插隊的人,因為他們是少數;真正可恨的是那一長排、幾十個耐心排隊的人眼睜睜看著少數人破壞秩序而不說一句話!龍應臺在呼吁大家起而行的同時,自己也為消費者文教基金會當義工,翻譯資料。

“當時還在戒嚴,大人都怕得要死,怕抓到被關起來。”柴松林說,消費者文教基金會成立后,動用的只能是一支“兒童軍”,找小孩去買吃的東西回來檢測。就靠這批小孩拉開了消費者運動序幕。

覺醒的大多數

“生氣的”少數派起而行,攪動了一潭死水。 但臺灣真正走出黑心食品泥潭,依靠的還是“沉默的大多數”的覺醒,消費者文教基金會所致力的也正是這項工作。

他們的行動策略后來也被證明是很成功的:首先,從食品入手,而且是普通民眾消費得起的產品,而不是燕窩魚翅。那個時代,大部分臺灣人還很貧窮,不能選很貴的東西,否則大多數人會覺得這是有錢人才受害,與我沒關系;其次,找食物中毒引發社會強烈關注之際發動消費者運動,“有人死掉了,有人中毒了,有人受害了,中國人就是不見棺材不掉淚,看到這種景象才會兔死狐悲”。

臺灣從1970年開始出現嚴重的食品安全問題,包括偽造、仿冒、詐欺、老鼠會等,1979年中部地區發生食用米糠油造成多氯聯苯中毒事件,有好幾千人因此遭受永久性的傷害。其后的假酒事件,不但造成交通大學一位剛從國外學成歸來的蔡教授,因為喝到假酒而失明,還有多人同時受害。這些消息震驚了臺灣社會,原本漠不關心的民眾開始正視消費者運動。其實,美國和日本的消費者運動,也都是因為消費者成為受害者─有些人中毒,有些人死亡─而崛起的。

柴松林就是利用多氯聯苯中毒事件和假酒事件造成社會恐慌的契機,發起臺灣消費者運動,大力推動消費者教育,不斷到臺灣各地辦演講會,出版《消費者報導》,大力疾呼“消費者不要覺得自己是任人宰割的,我們是最有力量的。購買權在我們的手中。消費者是一盤散沙,如果團結起來就會產生一種力量”。同時接受民眾申訴,凡是受騙上當的人就上門找“消基會”,一時間申訴委屈蔚為風潮。“消基會”就幫小老百姓打官司,并不斷向政府提出新的立法要求。

“消基會”成立之初,援受的第一件申訴案是過期進口果醬,發動員工及義工到超市查證,結果發現未標示的及過期的食品相當多,經過揭發,引起朝野重視,為消基會打響第一炮。此后,“消基會”開始一周兩次抽檢市面上的各色產品,從南北干貨、中藥材甚至是包檳榔的荖葉、新娘子的玫瑰捧花、蔬菜水果。他們自費掏腰包購買這些市面上的產品,送到專業的檢測機關檢測,定期召開記者會向公眾公布檢查結果。

“消基會”所公布的數據在消費者中形成很大的公信力,敲醒社會自覺,形成民間倒逼政府的局面。“衛生署”不得不開始抽檢市面上的各色食品并向公眾通報。如此官民合力,為“黑心食品”設置了“高壓線”。在柴松林看來,消費者的覺醒,才是“黑心食品”的真正克星,保護消費者最終是要靠自己。

民主浪潮重塑消費環境

縱觀各國食品危機時代,共通的成因有二,其一是經濟快速成長的暴利,其二是官僚體制包庇。而各國走出危機的路徑亦有共通點,即經濟起飛帶動社會整體邁入消費社會,中產階級崛起,民眾企盼生活品質提升與重視食品安全,消費者意識覺醒,消費者保護運動勃興。

消費者“生氣”起來,商人也得到了上進的機會。1985年,正是龍應臺發表《臺灣是誰的家》那年,《聯合報》記者楊憲宏獨家揭露味全新AG-U嬰兒奶粉因鈣磷比例不合,引發低血鈣病童,震撼臺灣社會。味全創辦人黃烈火親自拜會《聯合報》創辦人王惕吾,接受王惕吾提出的道歉、回收、賠償的建議。味全負責任的處理獲得了社會的正面肯定,至今仍是臺灣品牌的象征之一。

在柴松林看來,這些年臺灣做的最有價值的一件事是,普及契約范本,形成一個契約社會,不管是有形的產品買賣,還是無形的服務業都被涵蓋了。在合約面前,消費者與商家地位平等,一旦出現糾紛,消費者可以起訴商家,由消費者團體、政府或法院受理。柴松林還特別提到媒體的作用,政府和商家都很害怕媒體曝光:“在臺灣,報道政府做不好,你就沒有選票,沒有辦法執政。報道企業不好,產品就賣不掉,企業就倒閉。”

1987年臺灣解除戒嚴以來,逐漸從威權治理過渡到民主治理。政府開始主動保護消費者,監督治理無良商家,走出黑心食品泛濫年代,幾乎與民主化浪潮同步推進。一方面消費者運動這類“生氣運動”完成了消費者權利意識的覺醒,另一方面,民主化進程推進的社會革新和政治改革,塑造了今天臺灣的消費環境。