蔡昉: 教育要走出“負激勵”

張墨寧

充沛的勞動力資源造就了中國經濟30多年的一路高歌,劉易斯拐點的悄然到來卻讓這種增長模式變得難以為繼。隨著人口紅利的窗口關閉、勞動力從過剩轉為短缺,中國經濟面臨的不僅是產業轉型,更需要人力資本的升級。教育,無疑要承擔起勞動者素質提升的重任,實現從規模到質量的轉換,創造第二次人口紅利。

但在教育投入回報率下降的負激勵下,如何助推勞動力投入模式的改變?《南風窗》專訪了全國人大常委會委員、中國社科院人口與勞動經濟研究所所長蔡昉。

日本的教訓

《南風窗》:中國已經越過了劉易斯拐點,人口紅利正在消退,轉變經濟增長方式就顯得至關重要。在實現產業結構和技術結構升級的過程中,勞動者的教育程度應該如何與之相配套?

蔡昉:產業升級的過程和結果,會表現為從勞動密集型轉向資本和技術密集型,從制造業為主轉向服務業為主。產業升級的前提是技能升級,按照目前相應行業的勞動者受教育水平估算,如果勞動者從第二產業的勞動密集型就業轉向第二產業的資本密集型就業,要求受教育水平提高1.3年;轉向第三產業技術密集型就業,要求受教育水平提高4.2年;即使僅僅轉向第三產業的勞動密集型就業,也要求受教育水平提高0.5年。

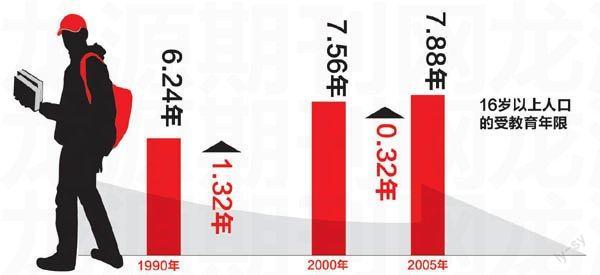

這種產業轉換所提出的勞動者受教育程度要求絕非微不足道,因為受教育水平的提高需要長期積累,不是一朝一夕可以做到的。根據人口普查和1%人口抽樣調查數據計算,即使伴隨著義務教育普及率的提高和高等教育的擴大招生,16歲以上人口的受教育年限,在1990~2000年期間僅僅從6.24年增加到7.56年,總共才增加1.32年,2005年為7.88年,5年中只增加了0.32年。

《南風窗》:目前,政府的教育投入不足是一個不能忽視的現實。在教育資源短缺的情況下,基礎教育和高等教育應該如何平衡,才能使受教育年限得到有效提高?

蔡昉:在經濟社會發展的較低階段上,普及基礎教育無疑具有最顯而易見的效果。一旦義務教育得以實施,普及率接近于百分之百,繼續增加受教育年限就有賴于更高教育階段的普及。根據教育部統計數據,2009年小學毛入學率為105%,初中為99%,高中為79%,高等教育為24%。由此可見,未來提高受教育年限的有效途徑,一方面在于鞏固義務教育的高入學率,另一方面在于大幅度提高高中和大學的入學率。

然而,近年來出現了諸多不利于教育繼續發展的因素,其中包括認識上的誤導,出現了不利于增加全社會受教育年限、培養具有更高生產率和創新能力人才的錯誤觀念。由于以大學畢業生為代表的青年就業難,以及高等教育質量下降問題日益突出,社會上出現了對高校擴大招生的質疑聲音,甚至有不少叫停高等學校擴招的言論。高等教育質量下降的確是一個警示,但如果以此否定高校擴招就是因噎廢食。

在這方面,日本的教訓值得思考和借鑒。日本經濟在20世紀70年代中期以后減速、1990年以后停滯,沒有像歐洲和美國那樣,繼續保持適度的、在技術創新前沿上的經濟增長。教育發展的相對減慢,無疑是一個十分重要的因素。日本經濟在其趕超過程中,主要依靠借鑒和模仿歐美國家的制造業技術,因此,面向大規模青年勞動者的中等教育,滿足了經濟增長的需要,也的確產生了積極而顯著的效應。1960年前后,日本到達了劉易斯轉折點,隨后的經濟增長,不再能夠靠廉價勞動力的跨地區和跨部門流動,而是越來越需要依靠勞動生產率的提高。

日本曾經的高速經濟增長過程,離不開對美國的教育趕超。但是到了20世紀70年代中期以后,教育趕超速度就明顯減慢了。雖然在初等教育和中等教育上,日本仍在繼續縮小與美國的差距,但在高等教育上的差距反而逐漸擴大。日本在1990年以后陷入“失去的20年”,教育發展的失誤,對于我們來說有諸多教訓可以汲取。

教育“負激勵”制造的不平等

《南風窗》:高等教育的重要性不可否認,但是大學畢業生找工作難這一社會問題也在影響很多人的判斷。根據《2010年中國薪酬發展報告》,專科畢業生起點薪酬最高值為1882元,本科畢業生起點薪酬最高為2520元,與高額的讀書成本相比,很多家庭和個人都會有教育回報率偏低的感受。在這樣的狀況之下,高等教育的發展是不是會受到挫折?

蔡昉:現在一些家庭不愿意孩子繼續上學,特別是上高中和大學的意愿下降,甚至在義務教育階段就輟學。特別是對于那些農村的貧困家庭,外出打工工資水平的上漲大大提高了完成義務教育的機會成本,因而導致更多的輟學現象。中國的劉易斯轉折點到來之后,出現了非熟練勞動者短缺的現象,他們面臨著一個就業機會增加、工資上漲迅速的大好時光。然而,這個“好時光”不會延續太久。在這個時候,如果更多的就業崗位和不斷提高的報酬使青年人不愿升學甚或干脆輟學進入勞動力市場,這一代勞動者群體終究會遭遇產業結構升級的沖擊,成為未來勞動力市場上的脆弱群體。

《南風窗》:在中國的教育支出中,家庭支出比重仍然過高,明顯高于包括發達國家在內其他國家的水平。您怎么看待這一問題帶來的后果?

蔡昉:家庭支出很大部分用于各類教育這種狀況,導致家庭的教育負擔過重,不僅抑制了居民消費需求,也造成負面的教育激勵。特別是對于那些低收入家庭來說,相對教育支出負擔更重。這意味著,國家未能使教育這個領域體現均等化提供公共產品的職能,也未能履行必要的再分配職能,反而造成累退性的分配格局。人力資本決定個人和家庭參與勞動力市場從而分享經濟發展成果的程度,教育不平等則意味著這種參與和分享機會的不平等,持續下去則會造成貧者愈貧、富者愈富不平等格局的代際遺傳。

《南風窗》:公共教育資源在城鄉之間、發達地區與貧困地區,以及在義務教育和更高階段教育之間配置的不均等,是否已成為影響教育發展的效果的重要因素?

蔡昉:教育資源不均等在農民工隨遷子女和留守子女上面表現得最突出。雖然他們小學階段的在學率與城市戶籍兒童沒有什么顯著差異,但是,完成小學學業之后,輟學概率就開始高于城市兒童,越是到了較高的教育階段,在學率就越低。與此同時,這兩類兒童未來升入大學的機會大大減少。對流動兒童來說,父母在城市務工卻沒有城市戶口,就意味著他們參加高考只能回到戶籍所在的農村。而在農村,由于教育水平低、錄取名額少,上大學機會要比城市低得多。所以,在高等教育尤其是重點大學中,來自農村的學生比重在不斷下降。

許多研究者也指出,與城鄉收入差距相比,城鄉之間在教育發展上的差距要高出數倍。因此,要真正抓住制約教育發展的瓶頸因素,以及教育資源分配不均等的關鍵領域,就必須改變農村教育滯后發展的現狀。

增加公共投入的局限性

《南風窗》:政府的財政性投入對提高教育水平能否起到明顯作用?

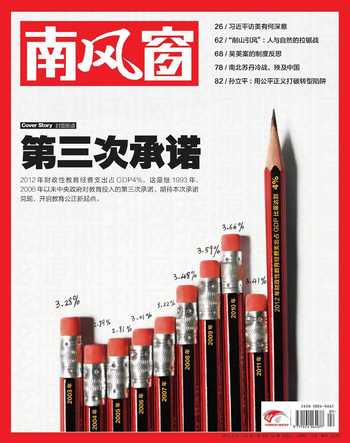

蔡昉: 2012年把財政性教育經費支出占GDP比重提高到4%,作為對政府的一個約束性要求,有助于顯著增加對教育的公共投入。但是,僅僅著眼于提高公共投入比例,也存在局限性。即使公共教育投入顯著增加了,如何按照教育自身規律配置資源,其難度絲毫不小于資源的籌措。特別是在中國當前的這個轉折階段上,政府在這方面有額外繁重的職能要履行。

同時,教育發展也要靠人力資本回報所產生的激勵,通過社會、家庭和個人的需求而推動。而增強接受更多教育的微觀激勵、擴大人力資本積累的全面需求,不僅需要在教育部門下功夫,更需要從更廣闊的視角著眼。

《南風窗》:除了財政投入的增加,還需要更進一步的政策調適和制度建設,未來的教育格局調整應該如何把握方向?

蔡昉:首先,把義務教育延伸到學前和高中階段,保持高等教育規模擴大的速度。學前教育的重點在農村,通過免費的公共供給大幅度提高農村學前教育覆蓋率,可以顯著降低教育的城鄉差距。

其次,在職培訓與勞動力市場的關聯性較弱,在這種情況下,培訓是沒有意義的,最終也會降低接受培訓的意愿。具有勞動力市場分割性質的戶籍制度和就業的非正規化,降低了企業提供在職培訓的積極性,也降低了公共培訓的針對性和有效性。因此,穩定和規范的就業可以矯正在人力資本回報方面的制度扭曲,從培訓的供給和需求兩個方面改善其效率。

第三,通過教育體制改革,引導高等學校適應勞動力市場和經濟社會發展的需求,核心是改變政府管理過度、包辦各級各類教育的做法,政府只是集中于管理、規范和公共教育資源的均等性分配,給予教育更充分的空間實現自主發展。