新啟蒙:衰敗與修正

李北方

盡管內(nèi)外上下的問題很多,我們中國迄今為止表面上看起來都還好。但這些問題會在下一個10年向哪個方向演化?這取決于下一個10年我們擁有什么樣的思想資源,走一條什么樣的路。對此,思想界有各種各樣的回應,有人信心滿滿、言之鑿鑿,有人慷慨激昂、躍躍欲試,有人凝眉沉思、上下求索,細審之,這些對時代挑戰(zhàn)的回應之間相差何止千萬里。

這反映了思想界的嚴重分裂,在對中國社會性質的判斷、對未來路徑的選擇上,幾乎難以找到可以被共享的思想資源。本文試圖以新啟蒙思想為坐標,對當下的諸種理念做一個簡要的梳理和剖析。

啟蒙與新啟蒙

1949年,胡風詩意地寫道:時間開始了。這一表述的意思是,一個真正有意義的、光明的、進步的時代到來了,與這個新時代相對應的,是此前的沒有意義、黑暗和落后。

為一個時代賦予意義是一種現(xiàn)代的現(xiàn)象,它既是對嶄新的歷史階段的概括,也是主觀的意識形態(tài)建構。這種思維方式在1978年之后再次浮現(xiàn),新啟蒙主義的知識分子將屬于他們的時代重新劃定為現(xiàn)代的時間起點,1949年以來的革命和建設的那段歷史于是就被歸在這一起點之前了。

啟蒙思想指向的是現(xiàn)代性。現(xiàn)代性思想起源于西歐,是基于其獨特的歷史經(jīng)驗發(fā)展起來的,在這個意義上,它并不具有普遍意義;現(xiàn)代性包含了一種獨特的時間意識,它通過與過去的對立來自我確認,現(xiàn)代被塑造為一個突破了不斷循環(huán)的舊時間觀念的新時代;現(xiàn)代性同時還是一個對某種社會形態(tài)的承諾,哈貝馬斯稱之為一個“方案”,即一個在經(jīng)濟、政治、文化等各個方面全面建設新的世界的藍圖。

一個難以否認的事實是,現(xiàn)代性的傳播曾是殖民主義的副產(chǎn)品,其他地區(qū)對現(xiàn)代性的接納往往是被槍炮征服的結果,伴隨著屈辱、激憤和急切,故而接受和學習的過程不可避免地帶有盲目性,不加批判地照單全收,在過程上和結果上呈現(xiàn)出錯位感。具體表現(xiàn)首先是“全盤西化”,不僅政治、經(jīng)濟、軍事等方面摹仿西方,文化、習俗等也企圖和西方接軌;其次是激進的反傳統(tǒng)傾向,反傳統(tǒng)至少有兩重意味:既通過制造與傳統(tǒng)的對立確認現(xiàn)代的到來,也是配合文化上與西方接軌的需求。

這也是20世紀初中國啟蒙運動的總體特征。事實上,中國啟蒙運動的思想構成極其復雜,內(nèi)部包藏著反啟蒙的因素,知識分子群體基本上只是在“全盤西化”和“反傳統(tǒng)”的態(tài)度下獲得了一致感;另外,在當時的國內(nèi)外歷史背景下,中國走上了革命建國的道路,啟蒙思潮中斷了。這就是后來新啟蒙知識分子所感慨的“救亡壓倒了啟蒙”。

1980年代初重又興起的新啟蒙思潮在態(tài)度和思維方式上機械地繼承了第一次啟蒙運動的遺產(chǎn):以西方的目標為目標,以西方的道路為道路,《河殤》式的“全盤西化”論受到追捧,傳統(tǒng)再次受到檢討和批判。尤值得關注的是,新啟蒙主義者在“現(xiàn)代-傳統(tǒng)”二元對立的思維支配下,無視革命和社會主義建設歷史中的現(xiàn)代性因素,將其視為“傳統(tǒng)”而加以徹底的否定。

從“救亡壓倒啟蒙”的歷史概括中可以看出,新啟蒙主義關注啟蒙甚于關注國家的獨立自主,忽視了建立現(xiàn)代意義的民族國家本是現(xiàn)代性必不可少的一部分。他們提出啟蒙方案僅限于建立在“國家-市場”或“國家-社會”的二元對立基礎的針對國內(nèi)議題的安排,漠視中國與全球性政治、經(jīng)濟因素的互動關系,從而為中國加入全球資本主義體系奠定了意識形態(tài)基礎。

這種不完整的視野是以當時中國相對安定和平的外部環(huán)境為背景的,但這種環(huán)境恰是被新啟蒙主義者們拒斥的革命和社會主義建設時期留下的遺產(chǎn)。同時,因為1949年以后的這一段歷史,新啟蒙思潮表現(xiàn)出更濃厚的精英主義色彩,對平等的理念予以拒斥。有知識分子將民族主義和民粹主義歸結為中國近代思想的兩個“精神病灶”,即是這種思想傾向的集中表現(xiàn)。

新啟蒙的僵化和沒落

新啟蒙主義者一般被泛泛地稱為自由主義者,雖然這兩個概念的內(nèi)涵差異甚大,但在現(xiàn)實中形成了某種程度的相互替代關系。

1980年代的新啟蒙思潮是絕對的主流,雖然涵蓋在新啟蒙旗幟下的思想取向紛繁復雜,但知識分子群體大體上保持了一致性。正如一位學者所概括的,1980年代的知識分子基本上都是自由派。這種一致性在1992年之后的激進市場化浪潮下被沖垮了,在社會結構重構的條件下,知識分子的社會基礎也重構了。隨之而來的是,他們對現(xiàn)實問題的判斷以及相應的解決方案呈現(xiàn)越來越明顯的分歧,各種思想派別的界限清晰起來。

新自由主義思潮漸成主流,這一思潮宣稱接續(xù)了新啟蒙精神,它不但在公共媒體空間獲得了話語的優(yōu)勢地位,也深度影響了官方的決策取向。新自由主義表面上是一種經(jīng)濟理論,但它實際主張的是通過激進市場化對社會生活的方方面面做出安排。在沒有市場的領域,它主張通過國家干預創(chuàng)造市場空間,并深信這種市場化可以培育出來一個市民社會,進而自動地實現(xiàn)政治上的現(xiàn)代化。

新自由主義要求對歷史進行重新敘述,特別是對革命和社會主義建設的歷史持激進的否定態(tài)度,正是在這一點上,經(jīng)濟的新自由主義與一部分人文自由主義者和一部分政治自由主義者形成了同盟關系,在1990年代深化了在各個領域的話語霸權。

在對新自由主義思潮的各種學理性分析中,論者往往忽視了社會心理層面的因素,而這其實是非常重要的。在新自由主義旗幟下聚集起來的知識分子,大都經(jīng)歷過計劃經(jīng)濟年代,對那個時代的平等取向和對待知識分子的方式極為反感,這種心理極大地影響了他們的學術思考和價值取向。這種態(tài)度越來越走向極端,以至于連自由主義陣營中注重平等的傳統(tǒng)都無法容忍,溫和的羅爾斯主義者也會被扣上“左”的帽子而被視為異端。

隨著中國面臨的挑戰(zhàn)越來越尖銳化,這一流派的解釋能力和對策能力開始顯得力不從心,他們的表述基本上簡化為通過“繼續(xù)深化改革”來解決所有問題,對改革的具體內(nèi)涵卻羞答答地欲說還休。這一思想流派巧妙地利用了國家體制的多重性,利用“國家-市場/社會”二元對立的言說方式把自己塑造為民間批評者,但這掩蓋不了他們深度介入改革決策事實,也不能否認他們需要對各種各樣的社會問題所負的責任。

2004年掀起的關于國企改革的討論是主流經(jīng)濟學家遭遇挑戰(zhàn)的開始,2008年的金融危機之后,他們拒絕對其所主張的改革方向做出反思,進一步強化了大眾的不信任。與此同時,他們也遭遇了個人道德層面的質疑,比如激烈批評權貴資本主義的人,被指為權貴的一員,激烈反對國企壟斷的經(jīng)濟學家被揭穿擔任著大國企的獨立董事等。

自媒體的興起嚴重地削弱了新啟蒙主義者的影響力,他們對歷史對現(xiàn)實的僵化解釋越來越不能說服別人。他們的理論和政策主張雖然還能得到?jīng)Q策層的回應,在媒體上也保持著發(fā)聲的空間,但在民眾中的影響力卻不可逆轉地衰落下去了。

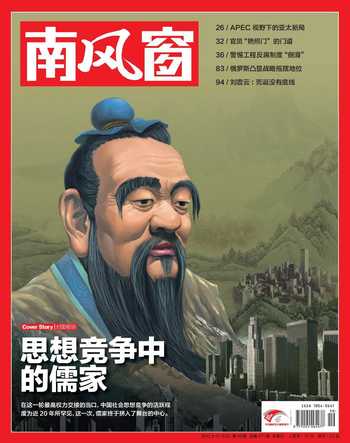

儒家復興:對新啟蒙的一種修正

傳統(tǒng)又火熱了起來。在政治社會生活層面,傳統(tǒng)復蘇既是填補價值觀缺口的需要,也是價值觀缺失的表現(xiàn)。

無論是“以德治國”理念,還是“和諧社會”理念,都有濃厚的儒家思想色彩。2010年底,孔子的塑像一度被樹立在了天安門廣場上,隨即又在爭議聲中悄然移走。在民間,傳統(tǒng)復蘇表現(xiàn)為大修宗祠和編訂族譜的活動,但需要注意的是,這是與基督教、佛教的發(fā)展相伴隨的,到底哪種趨勢占上風難以定論。

儒家思想被引入管理學領域,一些號稱國學大師的人教導企業(yè)管理者如何在正確地理解人情的基礎上發(fā)揮員工的最大潛能,不少大學針對企業(yè)高管開辦了國學班。在大眾文化領域,儒文化通過“百家講壇”走進千家萬戶,發(fā)揮了心靈雞湯的作用,它告訴大眾,遇到不公不要抱怨,要返回你的內(nèi)心尋找寧靜。

在思想界,儒家也很活躍,近年來上升的勢頭強勁。各式各樣的儒家學說與新啟蒙思潮密切相關,且一直試圖對新啟蒙主義的現(xiàn)代性理論起到修正和本土化的作用。

從1980年代開始,就有一部分知識分子開始注重傳統(tǒng)的價值,他們的目的是從中國自身的傳統(tǒng)資源中尋找韋伯所論述的新教倫理的替代物,以此作為中國實現(xiàn)現(xiàn)代化的精神動力。適逢“亞洲四小龍”創(chuàng)造了快速增長的經(jīng)濟奇跡,海內(nèi)外的一些儒學家將儒家與現(xiàn)代化結合起來研究,另外一些社會學者也從文化的角度研究東亞的社會轉型,一時間儒教資本主義的概念變得炙手可熱。新加坡政府甚至提出了“亞洲價值”的定義。

這一思潮有兩個缺陷。首先,它似乎致力于在西方現(xiàn)代性之外尋找另一種現(xiàn)代性,以此糾正新啟蒙的西方中心論,但是它并未把現(xiàn)代化和資本主義當作需要討論的問題,而是當作了不容置疑的前提。其次,儒教資本主義的概念掩蓋了全球資本主義真實的生產(chǎn)關系。“四小龍”的高速發(fā)展期適逢西方發(fā)達國家向后福特主義轉型,進入大衛(wèi)·哈維所概括的“靈活累積”階段,階級關系、性別關系也隨之重建。血汗工廠的重現(xiàn)、生產(chǎn)中更依賴婦女和兒童勞動力是個全球性的現(xiàn)象,并非東亞儒文化圈所獨有,也許儒家傳統(tǒng)文化在某種程度上助長了這種生產(chǎn)方式的活力,但把東亞奇跡歸結為這一地區(qū)的人“熱愛勞動”、“注重家庭價值”等,是片面和有誤導性的。結果,1997年東南亞金融危機輕易地就戳破了儒教資本主義的神話。

進入新世紀以來,一個值得關注的思想現(xiàn)象是政治儒學的興起,政治儒學主張在中國重建“王道政治”,建立政治認同。政治儒學又可以分為兩類,一是與自由主義結合相對密切的“儒教憲政主義”,一是蔣慶所代表的被有些人冠以原教旨主義的政治儒學。

前一種政治儒學部分地與新啟蒙陣營的分化有關。一些極端的新啟蒙主義者認為,中國要徹底接受現(xiàn)代性,就必須從根本上進行改造,也就是基督教化,于是他們選擇了皈依基督教。有的自由主義者認為這是不可能的也是不可取的,于是轉而延伸了儒教資本主義論者從傳統(tǒng)中尋找有利于現(xiàn)代性因素的邏輯,用憲政主義的視野重解儒家傳統(tǒng)和中國歷史。還有一些人首先是儒家,但同時認同自由主義的政治價值。這兩類知識分子構成了“儒家憲政主義”,但他們卻和新儒家一樣,不得不面對蔣慶提出的“以西解中”的批判。的確,這一流派對歷史的闡釋有削足適履之嫌。

蔣慶的理論之所以被稱為原教旨主義的政治儒學,是因為徹底拒絕西方文化,不承認自由、民主、人權等理念的價值,自成一家地構建了“王道政治的三重合法性”理論和“儒家議會三院制”的政體構想。但這一理論的問題在于將構建中國文化的主體性僵化地理解為關閉與西方理論及其他非儒家學說對話的通道,比如,蔣慶也使用“憲政”、“市民社會”等西方社會理論概念,但這些概念在他那里呈現(xiàn)的完全是他自己定義的另外一種含義。

總體上,政治儒學體現(xiàn)了對西方中心主義的現(xiàn)代性理論進行修正的努力,但有兩個無法繞過的硬傷。首先,政治儒學的精英主義取向太過明顯,在其所構想的理想社會中,有一點是恒定的,即“唯上智與下愚不移”。由此,政治儒學對革命和社會主義建設的歷史和成就予以漠視,而這正是當下中國重要的組成部分,這使得政治儒學與現(xiàn)實缺乏貼近性。

其次,今天的中國是一個多民族國家,“多元一體,和而不同”的中國文化在漫長的發(fā)展過程中融入了多種文化元素,儒家只是其中的一部分。政治儒學內(nèi)含的“大漢民族主義”不僅無力凝集各民族各地區(qū),而且具有潛在的解構傾向,更遑論在全球化時代起到維護國家利益的效能了。

“中國敘述”派

近年來,伴隨著“中國模式”的討論,一些知識分子以“中國文化論壇”、“文化:中國與世界新論”書系等為主要平臺,貢獻了一批有價值的思想成果。他們注重重建中國歷史的連續(xù)性,代表性的作品包括甘陽的“通三統(tǒng)”說和韓毓海以中國為中心、在中西交互的過程中構建的大歷史敘述;對包納了多元族群的中國進行整合性的敘述,典型的成果有趙汀陽的“天下體系”論、王銘銘對中國文明“中間圈”的研究和汪暉的“跨體系社會”說等。

他們工作的最大價值是突破了“中國-西方”和“國家-社會”二元對立的思維模式,挑戰(zhàn)了現(xiàn)代性不言自明的神圣地位,現(xiàn)代化、資本主義、民族國家、民主等概念都不再是前提,而是需要重新探討的問題。

這個知識分子群體可稱之為“中國敘述”派,但目前尚無清晰的邊界,其理論成果尚不能說具備了系統(tǒng)性,但已經(jīng)在當下的思想競爭中提供了另一種可能性。