柳州市靜蘭大橋改建工程地質勘察及監測

關鍵超,韋少典

(柳州市勘察測繪研究院,廣西壯族自治區柳州 545006)

1 項目概況

柳州市原靜蘭大橋呈東西走向,西起西江路東端,跨越柳江河后東至靜蘭大道西端,于1992年8月建成通車,主橋為5孔90 m跨鋼筋混凝土箱肋拱橋,引橋為3孔16 m跨混凝土空心梁板橋,橋面寬度為16.5 m,總長為550 m;設計荷載:汽—20,掛—100;設計洪水頻率為百年一遇,通航水位為5年一遇標準(見圖1)。

圖1 改建前的靜蘭大橋

據該橋竣工資料,原橋主橋墩(河床中的2#、3#、4#、5#橋墩)采用淺基礎,以河床底基巖作持力層,并對巖層內的溶洞、溶蝕溝槽進行灌漿處理;左右兩岸引橋的橋墩(1#、6#墩)采用嵌巖樁基礎,以基巖作樁端持力層;兩岸引橋臺(0#、7#橋臺)采用淺基礎,以上覆粘性土作持力層。

該橋建成12年來,整體運行正常良好,是柳州連接陽和、柳東開發區和東出口的交通咽喉。近年來,由于柳州市經濟的高速發展,原橋梁的寬度、荷載等級、河道通航凈空已遠遠不能滿足經濟發展的需要,為了實現柳州市再造一個工業柳州的戰略目標和解決柳州對外交通問題,需對其進行擴建改造。

據設計部門提供:該大橋擴建工程是對舊橋進行升高擴寬,橋面寬度由原來的16.5 m擴至31 m,橋面標高由原來的97 m升高至98.6 m。改建后的靜蘭大橋全長約550 m、橋寬達到機動車雙向六車道,設計荷載為城—A級,通航水位按下游紅花水電站建成后十年一遇洪水位相應要求。

按《市政工程勘察規范》CJJ56 -94[1],新建靜蘭大橋屬特大橋;按《巖土工程勘察規范》GB50021-2001[2],工程重要性等級為一級、場地復雜程度等級為一級場地、地基復雜程度等級為二級。巖土工程勘察等級為甲級。

改建后橋墩的基礎形式是全部拆除重建還是利用舊橋墩(基)再建,將視橋址地質、舊橋墩狀況、施工條件、經濟效益、工期等因素來確定。

2 項目設計方案

本工程勘察前期首先收集了原橋的地質、施工資料,并與設計部門進行了深入的溝通,了解業主及設計的要求及意圖,確定了本勘察工作的重點是論證利用河中原有橋墩再建新橋的可行性。在此基礎上編制科學、合理的勘察綱要以指導勘察施工。依據大橋改建施工設計的特點,勘察工作分為詳細勘察和施工勘察兩階段進行,以滿足不同階段設計的要求[3]。

2.1 完成工作量

詳細勘察階段在原有橋墩(臺)位置四周共布設鉆孔38個,其中水上的2#~5#,4個墩每個墩的四周各布設鉆孔6個,引橋1#、6#墩每個墩各布設鉆孔5個,東西兩端的0#、7#橋臺各布設2個,另在鉆探施工過程于0#橋臺還補孔2個,合計施工鉆孔40個(如圖2所示)。勘察期間,還委托柳州市潛水隊對河中水下的2#~5#,4個墩基礎和持力層情況作水下調查、錄像。

圖2 靜蘭大橋改建工程鉆孔平面圖

施工勘察階段主要針對0#、7#橋臺和1#、6#橋墩進行,按設計的嵌巖樁基礎勘察要求,每樁布設1個鉆孔,共計24個,其中0#、7#橋臺各布置6個鉆孔,1#、6#橋墩各布置6個鉆孔。

變形監測階段是在橋梁施工過程及竣工后將近一年的時間內對橋墩、橋面、索塔進行沉降、變形監測,共布設89個變形觀測點,總共觀測15次,歷時近20個月。

2.2 各階段勘察、監測方法

本工程嚴格按現行國家相關規范執行,在充分收集前人成果的基礎上按詳細勘察-施工勘察-后期監測的步驟進行,按各階段的要求采取相應的工作方法和手段。

(1)詳細勘察階段(2004年7月5日~10月17日):以鉆探、現場原位測試、室內土工試驗和水下調查為主,以地質調繪、鉆孔內聲波測試等為輔。鉆孔定位方法采用精度為2″的全站儀以極坐標法進行定位。

本階段勘察主要任務是查明場區地層巖性、地質構造、不良地質現象的分布和工程地質特征,查明每個墩(臺)位處覆蓋層厚度、巖石風化程度及巖溶發育情況;查明水文地質條件,地表水及地下水對樁或墩材料的腐蝕性,判定其在基礎施工期間可能產生的變化及對工程的影響。

水下調查則是了解原有墩基礎結構是否完整和基底持力層的情況。經委托柳州市潛水隊潛水錄像觀察,顯示橋墩結構絕大部分完好,僅個別墩的門洞底部出現微裂縫,最大寬度1 mm左右。潛水錄像還發現部分墩基底以下部分持力層為砂卵石土層,受水流沖刷較嚴重,基礎周圍的砂卵石土體已不同程度地被淘蝕,基底局部存在被淘空現象。

詳勘工作的目的是全面評價場區工程地質條件,論證利用河中原有橋墩再建新橋的可行性,為改建橋基礎施工圖紙設計提供必需的地質資料。

(2)施工勘察階段(2007年7月20日~10月8日):以鉆探為主,目的是查明樁基巖石的結構、構造、巖性、風化程度、完整性及不良地質現象等工程地質特性;查明樁端持力層的巖溶發育程度、規模,判定有無臨空面,分析其對樁基的影響;為嵌巖樁的設計、施工提出合理的建議及處理意見和措施。

(3)變形監測階段(2008年4月~2009年11月):

①橋墩變形監測自2008年4月開始、2008年11月結束。

水平位移基準網觀測使用DTM-530E電子全站儀進行,各個點之間的高差測量采用電磁波測距三角高程,儀器高、覘標高在測量前后各量測兩次,取值精確至1 mm。基準點高程與柳州市高程系統聯測,坐標采用地方坐標系統。

②橋面沉降監測自2008年11月開始、2009年11月結束。

使用TOPCON DL-101C電子水準儀配合偽機條碼銦瓦尺施測,沉降點的觀測均按《工程測量規范》(GB50026-2007)[4]中的三等變形測量精度和二等水準測量要求施測。

③索塔變形監測自2008年11月開始、2009年11月結束。

監測方法和監測手段與橋墩變形監測相同。

3 場地工程地質條件[5]

3.1 地形地貌

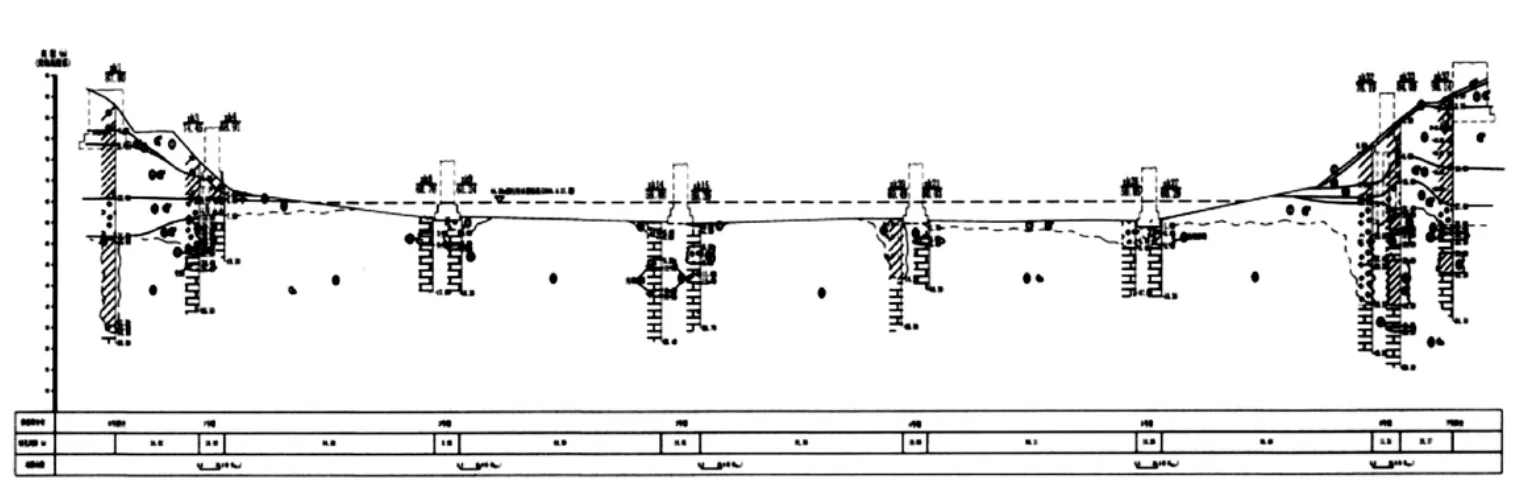

擬擴建靜蘭大橋呈東西走向,西起西江路東端,跨越柳江河后東至靜蘭大道西端,全長約550 m。勘察場區處于柳江河靜蘭段的左、右兩岸岸坡及河床上,左岸地面標高變化于63.6 m~90.34 m之間;右岸地面標高變化于66.5 m~88.17 m之間;河床標高變化于59.25 m~61.34 m之間(如圖3所示)。橋址區及其上下游100 m范圍內河岸無崩塌、滑坡現象。橋址地貌屬柳江河Ⅰ、Ⅱ級沖積階地及河床。

3.2 水文條件

圖3 靜蘭大橋改建工程地質縱剖面圖

擬建橋位橫跨柳江河。柳江是珠江干流西江的支流,由北西流入往南東徑流。柳江匯水區雨量充沛,洪峰過程短,洪水漲落快。每年5~9月份為洪水季節,10月至次年4月為枯水期。在雅儒路柳州水文站斷面處,歷年年平均水位約為67 m,枯水期一般在64 m~66 m之間,最低時可降至62 m,十年一遇(P=10%)洪水位為87.33 m,五十年一遇(P=2%)洪水位為 90.32 m,百年一遇(P=1%)洪水位為 92.21 m,最高水位為1996年7月19日特大洪峰水位92.43 m。

詳細勘察期間的2004年7月~10月,時值柳江汛期,河水位變化無常。此間實測場地河水位可變化于64 m~87 m之間。

而橋址下游的紅花水電站也同期開始蓄水,蓄水初期本河段的水位標高約為72.8 m,2005年5月蓄水以后的常水位可達78 m。

3.3 地質構造[6]

場區位于軸線近南北向的太陽村背斜東翼,下臥基巖為中石炭統黃龍組灰巖(C2h),呈單斜構造,近南北走向,傾向東,傾角12°~15°。場區以東300 m處有一條南北走向的三門江斷層通過,再往東約4 km為古亭山逆斷層。

三門江斷層屬新華夏構造體系,南北向張性斷層,長約10公里,大體沿柳江發育,切割了三疊系下統(T1)、和二疊系(P1、P2)等地層。

古亭山逆斷層屬新華夏構造體系,走向北北東向、傾向南東東,傾角40°~50°,長12 km,多處被次級斷層切割,切割了三疊系下統(T1)、和石炭系(C)等地層。橋址附近斷層上盤巖性為中石炭統大埔組灰巖(C2d),下盤巖性為上石炭統馬平組灰巖(C3m)及下二疊統棲霞組含泥炭質、硅質灰巖(P1q)。

上述斷層是桂林—南寧區域大斷裂東北段的一部分,形成于加里東—印支期,新生代以來有不同程度的活動,第四紀以來總體表現活動不明顯,特別是晚更新世以來無活動跡象。按《巖土工程勘察規范》GB50021-2001[2]劃分,屬非全新活動斷裂。

柳州市區新構造運動主要為地殼的間歇性緩慢抬升,區域地質構造較為穩定。

3.4 地層巖性

橋址區處于河岸斜坡及河床,勘察資料表明,兩岸覆蓋層厚度為6 m~28 m,變化較大。巖土層自上而下為表層不均勻分布的第四系全新統人工填土()和全新統新近沉積亞粘土();中部土層主要為第四系上更新統沖積硬塑狀粘土、亞粘土();下部為第四系上更新統沖積稍密~狀松散狀卵石();河床表面覆蓋沖積卵石),其厚度變化大。

下臥基巖系中石炭統黃龍組灰巖(C2h),呈灰白色,厚層狀,隱晶質結構,取上巖芯常見小溶孔和網狀細微裂隙發育,裂隙內無充填物,滴鹽酸反應劇烈。風化程度以微風化為主,強~中風化極少,巖質新鮮,堅硬,單軸極限抗壓強度標準值Ra=66.0 MPa,巖體基本質量等級為Ⅱ類,屬較完整堅硬巖。但巖層中常見溶洞和溶蝕裂隙發育,使巖體的完整性及連續性遭破壞。

3.5 巖溶發育特征

據詳勘40個鉆孔資料,在東西跨度長550 m的勘察場區范圍內,石灰巖巖面總體起伏平緩,標高一般為60 m左右。鉆進過程,僅7個鉆孔鉆進正常、巖體連續性較好,其余33個鉆孔均揭露溶洞、溶槽、溶蝕裂隙。統計遇洞率82.5%,線巖溶率34%,按《廣西壯族自治區巖土工程勘察規范》DBJ/T45-002-2011劃分,屬巖溶發育強烈場地[7]。

鉆探顯示,完整連續巖體埋深變化很大,形成多處規模、深度不等的巖溶溝槽和溶洞。溶槽深度一般6 m~15 m,最大達23 m(ZK1處);溶洞形態及高度亦有很大變化,揭露洞高多 1.6 m ~7.3 m,小者0.5 m ~0.9 m,最大 13.2 m ~19.5 m(ZK30、ZK31);部分鉆孔在垂直方向上揭露多層溶洞,呈串珠狀分布;從充填情況看,無充填、半充填和全充填均有表現;充填物也有較大變化,部分為狀態不一的粘性土,部分為松散狀卵石,而ZK30、ZK31處大部分為原灌漿固結體充填。此外,巖溶的另一特征是溶蝕裂隙發育,其厚度變化較大,可呈團帶形態,并多層揭露,局部伴隨溶洞發育。

由此可知,場區大部分地段巖溶發育復雜,以溶洞、溶槽及溶蝕裂隙破碎帶發育為特征(如圖3所示)。

4 技術難點及解決方法

項目勘察場區位于柳江河河床及河岸斜坡上,屬巖溶強烈發育區,巖土種類多,性質及厚度變化大,下伏基巖發育大規模溶洞、溶槽,河岸斜坡陡峻,加之勘察期值柳江河汛期,河水反復急劇漲落,同時不能影響航道和暢通,給鉆探施工帶來很大的困難。

4.1 橋臺斜坡上鉆進

由于河岸斜坡陡峻,坡面原有漿砌片石護坡,表面堅硬,且不能破壞,人機均難立足,解決方法為在每孔處搭建穩固平,再用吊車將機械吊上平臺得以正常施工。

4.2 水上鉆進

鉆探施工期間適逢柳江河汛期,河水暴漲暴落,水流速度快,施工船只很難定位,施工過程中漲水時定位管易脫離船只的限制造成偏孔;水位下降時定位管易大大超出船只操作平臺,使機械無法正常運轉。為此,施工過程與上游水文站保持緊密聯系,掌握水情,及時調整施工船只的錨具和定位管的高度,保證孔位與孔深的準確性。

4.3 復雜巖溶的影響

橋址區巖溶發育強烈,溶洞形態及高度有很大變化,部分鉆孔在垂直方向上揭露多層溶洞,呈串珠狀形態,無充填、半充填、全充填溶洞,其充填物也有較大變化,有狀態不一的粘性土,也有松散狀礫卵石充填,且常伴隨溶蝕裂隙發育帶,其厚度變化較大,呈團帶形態,鉆進過程常遇掉鉆、卡鉆等故障,影響施工進度。為此,采用多次變徑多層跟管的鉆進方法保證鉆孔的安全與質量,在溶蝕裂隙發育帶采用無泵鉆進的方法保證巖芯采取率。

4.4 基礎方案的選擇

原靜蘭大橋河床橋墩系采用圍堰明挖基礎形式,以微風化灰巖作持力層并對下伏基巖的溶洞、溶蝕溝槽進行灌漿加固處理,當時的圍堰工作是在柳江河的枯水期進行,圍堰水深約為5 m。如今河床橋墩的環境已改變,主要是場區下游柳江紅花電站剛好建成蓄水,其正常水深在近期已達11 m,約在2005年5月份,其正常水深將達16 m。

大橋改建有兩種方案,一是全部拆除重建,二是部分拆除改造。全部拆除重建需采用樁基或圍堰明挖擴大基礎,部分拆除改造即拆除上部橋面結構而利用原有橋墩及基礎,在其上建新橋。采用前一方案顯然造價要高、另紅花電站蓄水在即,屆時河水深達16 m,樁基和圍堰施工將很困難。

經過詳細勘察論證和在舊橋面拆除后對原有橋墩近半年時間的變形監測,認為盡管原有舊橋墩基底下巖溶發育,但巖石堅硬,承載力很高,且又為結構和穩定性都完好的整板基礎形式和僅使用了12年,故考慮應盡量予以利用。因而提出了靜蘭大橋改建只拆除橋面,兩岸0#、7#橋臺采用嵌巖樁基礎,而河中 1#、2#、3#、4#、5#、6#橋墩需進一步地基加固補強后,利用原舊橋墩再建新橋的意見,后經業主、設計、施工方的多次研討論證并被采納。

4.5 橋梁施工期間的監測

由于施工期間在橋的下游一側搭建一座鋼結構便橋,再加上橋墩施工所需搭建的腳手架,致使橋墩四周鋼管密集,通視條件極差,給觀測帶來很大困難,而橋的東岸沿江竹林密集也給基準點的選埋增加了不少難度。解決方法為采用電磁波測距儀進行距離交會法測量,變形監測點使用嵌入式全方位棱鏡標志,該測距儀測距速度快,精度高,適合本工程的實際要求,大大提高了工作效率。

5 質量控制與檢查

靜蘭大橋改建的工程地質勘察、監測工作嚴格按照ISO9001∶2000質量管理體系的要求,力求以創優的觀點組織勘察施工,因而做到了準備工作細致,資料收集齊全完善,勘察目的、任務及技術要求明確。能綜合分析、充分利用已有基礎資料編寫勘察綱要,且工作量布置合理。鉆探施工過程均由地質工程師進行現場編錄工作,取樣、原位測試等各項工作都符合國家有關規范,規程。提交的成果資料齊全,圖件內容正確,清晰、美觀,報告內容豐富、全面,評價合理,結論正確,建議切實可行。

勘察的全過程還實行了嚴格的工序管理,并按“事前指導,中間檢查,成品校審”的三環節進行勘察質量的控制,使之得以嚴格遵循規范要求,為提供優良勘察產品打下良好基礎。

地基處理的成功與否關系到重建方案能否順利實施,因此,本次對原有橋墩基底灌漿的處理是嚴格按設計及相關規范進行的,并加強了施工全過程的質量管理,在材料、灌漿施工過程、管理制度等方面進行嚴格控制。

水下觀測及鉆孔檢測表明,本次灌漿處理效果達到預期目的,為大橋改建方案的順利實施創造了有利條件。

橋墩施工期、橋面、索塔施工期和運營期的變形監測,是建設工程項目的一個必要環節,它能及時地為項目的施工安全和運營安全提供監測預報,它直接關系到整個工程的質量和進度。為保證工程質量,對該項工程監測的設計方案、工作計劃、人員及交通工具、儀器設備的安排等均做了充分的準備,并制定了相應的保證措施,過程嚴格控制,技術上敢于創新。

本工程變形監測工作自2008年4月~2009年11月。歷時20個月的監測結果,大橋總沉降量及水平變形皆滿足設計要求。

在本項目中,根據改建大橋的特殊性以及場區的地質、水文等情況提出了利用舊橋墩并對基底溶槽、溶洞進行高壓化學灌漿加固處理方案等各種合理化建議均得到業主和設計部門采納,并且均得到成功實施。

6 應用效益與推廣

柳州市靜蘭大橋改造乃利用舊橋基礎進行改擴建新橋的工程,由于場區巖溶發育、地質復雜,拆橋重建0#、7#和2#、6#墩的沖孔嵌巖樁施工中遇到的巖土問題也很多,柳州市勘察測繪研究院巖土工程師均能及時赴現場研討解決。而原橋墩系采用圍堰明挖擴大基礎形式,以石灰巖層作持力層,經過優化對比,最終確定河水中的2#~5#4個墩進行基底灌漿加固,1#、6#兩個墩在原有墩位周圍加樁,0#、7#墩則直接做嵌巖樁,然后拆除上部結構,利用原有墩基進行加高加寬改建新橋的方案。

柳州市靜蘭大橋改建工程于2006年12月開始拆除橋面、2008年10月30日新建橋面合攏,同年12月底建成通車。工程項目投資約1.7億元人民幣,至今運行良好(如圖4所示),與將原大橋橋面和橋墩全部拆除再重新建橋的方案相比較,其經濟效益和社會效益是非常明顯的。

圖4 利用原有橋墩新建成的靜蘭大橋(2008年12月31日通車)

柳州市靜蘭橋是我國規模最大的利用原有舊橋墩基礎進行改擴建的大橋工程,它的改擴建工作,使柳州市建橋史又多了一個成功的范例,也為類似場地和工程條件的勘察工作積累了寶貴的經驗。

[1]CJJ56-94.市政工程勘察規范[S]

[2]GB50021-2001.巖土工程勘察規范[S]

[3]JTJ064-98.公路工程地質勘察規范[S]

[4]GB50026 -2007.工程測量規范[S]

[5]柳州市勘察測繪研究院.柳州市靜蘭大橋改建工程地質勘察報告[R].2004

[6]廣西壯族自治區地質礦產局.廣西壯族自治區柳州市地質系列圖[M].桂林:廣西壯族自治區地質礦產局,1988

[7]DBJ/T45-002-2011.廣西壯族自治區巖土工程勘察規范[S].