信息公開,還需再拆“玻璃門”

朱曉燕 付春杰

政府信息公開的程度與范圍標志著一個國家的行政水平和文明程度。政府信息公開條例雖然實施效果不錯,但仍存多重“玻璃門”。近年來,政府信息公開猶如一口大鐘頻頻受到公民個體的敲打,在鞭策中不斷前行。

政府信息公開條例(以下簡稱《條例》)自2008年5月1日施行至今,已近4年。實踐表明,《條例》在保障公民知情權和監督權、提高政府工作透明度和公信力等方面起到了積極作用,但同時也暴露出一些值得思考和亟待解決的問題。

“撞鐘人”頻敲“玻璃門”

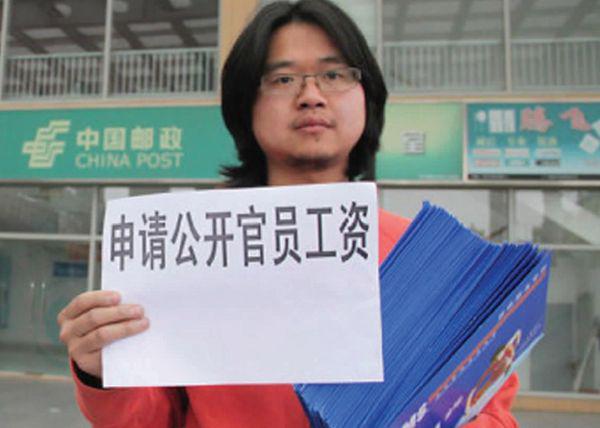

近日,上海交通大學25歲研究生雷闖向衛生部等53個中央部門,提交信息公開申請,要求公布各部門部長(局長、主任)2011年全年工資總額和工資構成情況。

雷闖是上海交通大學化學化工學院的研究生。2012年4月13日,依據政府信息公開條例,他通過特快專遞向國家煙草局、衛生部等53個中央部門提出政府信息公開申請信,申請公開53位部長(局長)2011年的全年工資總額及工資的各項具體金額。

對于申請公開的依據,雷闖表示,依據政府信息公開條例,行政機關對涉及公民、法人或其他組織切身利益的;需要社會公眾廣泛知曉和參與的,應該予以公開。

截至4月18日,雷闖已經收到國家食品藥品監督管理局的電話,對方表示已經收到申請,并詢問了申請內容的目的和用途。“我要求他們書面回復,對方表示需要研究,因此并沒有完全拒絕我。我等待他們的答復。”雷闖說。

無獨有偶。2011年最為轟轟烈烈的政府信息公開案,由一個名叫李燕的柔弱女生掀起。

這個清華大學研究生二年級的女生,在2011年9月9日以個人名義,起訴了國土資源部、教育部和科技部。原因是:我要完成一篇論文,其中需要了解國家部委的副部長工作分工,我按規定向你們申請了。你們不肯公開?好,那我就告你們。

她的起訴讓北京市第一中級人民法院很為難,他們一再致電李燕,說“事情很重大,需要研究”。盡管起訴請求久未受理,但經法院多方努力,2011年十一假期前后,三部委陸續向李燕公開了相關信息,李燕對此感到欣慰,并撤訴。

李燕提起訴訟,媒體給予了高度評價,呼吁“用錙銖必較精神沖破信息公開的壁壘”。現在看來,公民錙銖必較的精神一旦持之以恒,的確可以沖破信息公開的壁壘。

事實上,《條例》施行以來,政府信息公開行政案件逐年增多,且增速較快。據統計,2010年、2011年某市政府信息公開行政案件,占全市法院受理一審行政案件的比例分別達到了17.22%和16.57%。政府信息公開行為逐漸成為被訴頻率最高的行政行為。其中,2011年以某市市級行政機關為被告的政府信息公開行政案件就達115件,是2008年的16.43倍。

從統計數據來看,案件反映出的信息需求呈現出與民眾的基本生活需要聯系越緊密,信息的需求量就越大。這從拆遷類政府信息公開行政案件所占比重可見一斑。在某市法院一審政府信息公開行政案件中,拆遷類案件占到了78.30%。

從裁判結果看,由于部分行政機關對政府信息公開不夠重視,且應訴準備不夠充分,導致實際敗訴率較高。以2010年、2011年為例,某市市級機關政府信息公開敗訴案件占當年敗訴案件總數的比例分別達32.20%和45.28%,成為所有行政案件中被告敗訴率最高的類型。

中國政法大學法治政府研究院副院長、教授王敬波指出,通過2011年涌現出的政府信息公開的“民告官”案件可以發現,此類案件有了“數量會越來越多,各種不同的訴求呈現多元化的趨勢”。

“案件的類型也從政府信息推進到公用企事業信息的范圍,原告由直接關涉個人利益,開始逐步關注公共利益,總體上訴訟會成為推動政府信息公開深入的重要推動力。”王敬波說。

“不會、不愿、不能”

從現實情況來看,政府信息公開條例雖然實施效果不錯,但仍存多重“玻璃門”。

中國社科院2012年2月20日發布的《2012年中國法治發展報告》顯示,在調研的59個中央政府部委當中,53個部委的信息公開不及格,占被調研部門的近九成。而在26個省級政府當中,及格的也只有8個。達到及格60分以上的部委是商務部、環保部、交通部、國家安監總局、國家郵政局、人口計劃生育委員會,商務部以67分位居第一。而得分較低的國家能源局、監察部分別只有18.5、20.5分。在對地方政府的調研中,發現情況較2011年有所好轉,但仍不盡如人意。其中43個較大城市中,政府透明度達到60分以上的有12個,比去年有所下降,福州、大連、西安、無錫位居前幾名,分別在65分以上。

最近,中國社科院法學研究所法治國情調研組公布的“2011年政府信息公開工作年度報告”編制與發布情況調研報告中,詳細列舉了政府信息公開存在的拖拉、隨意、不變、間斷、不詳、混淆、推脫、多變等八大問題。此報告公布后,在網上引起熱議,質疑、指責聲音不斷。

問題出在哪里?

問題一:不會公開。這是政府在信息公開中比較煩心的事情。在收到信息公開申請時,部分行政機關通常的做法是,往往以“申請的信息不存在”或“申請的信息非本部門掌握”作為理由,拒絕對信息予以公開,更有甚者對信息公開申請不作理會。

問題二:不愿公開。在當前“全民媒體”的時代,每個社會主體都成為一個重要的信息源,而政府部門的負面信息,容易成為社會輿論關注的焦點。在政府信息公開工作中,一旦社會公眾或媒體認為某方面信息應該公開而沒有公開,或者對相關信息進行了不當公開,就極有可能受到輿論批評,甚至會轉化為嚴重的社會輿情危機和系統性風險。

問題三:不能公開。由于《條例》對于信息公開范圍、不予公開范圍等內容的規定過于寬泛,缺乏具體的認定標準與操作流程,行政機關對政府信息的公開與否具有很大的自由裁量權。當前,在申請政府信息公開的案例中,行政機關通常存在以“主觀不能”替代“客觀不能”,對于“不屬于公開范圍”的認定出現了擴大化傾向。如某公司向行政機關申請“公布某項目《合作備忘錄》之內容”。行政機關收到申請后作出《信息公開申請的答復》,認為《合作備忘錄》是為解決有關歷史遺留問題所達成的共同意見,內容涉及社會穩定,該政府信息屬于不予公開的范圍,決定不予公開。

在法院審理的一些案件中,行政機關主觀地將申請人的政府信息公開申請,作為信訪事項處理。事實上,信訪事項和政府信息的性質是不同的,前者是公民、法人或者其他組織反映的情況、意見、建議和請求,保護的是公民的陳述權和訴請權;后者是政府掌握的信息,保護的是公民、法人和其他組織對政府工作的知情權、參與權和監督權。

談及政府信息公開和保密出現沖突的原因,中國行政體制改革委員會秘書長汪玉凱認為,每個政府部門都是一個信息源,受到部門利益的嚴重制約和影響,不愿拿出信息共享,這是政府權力運行內部最大的問題之一,也是信息公開條例需要進一步解決的難題。

如何拆除“玻璃門”?

“《條例》實施以來,出現諸多問題的深層次的原因在于,傳統觀念認為政府的信息和公權力的信息是為少數政府部門所掌握,沒有形成一種公共資源。”中國政法大學馬懷德教授在談起政府信息公開條例實施時說。

據了解,《條例》實施后,環境保護部的行動最快,率先發布了第一批《環境保護部信息公開目錄》和《環境保護部信息公開指南》。此外,環境保護部還在部行政服務大廳,正式受理環境信息公開的申請。

2012年4月18日召開的國務院常務會議,研究部署了2012年政府信息公開重點工作,國務院總理溫家寶要求省級政府兩年內全面公開“三公經費”。

但是,目前有些行政機關對公民申請政府信息公開的要求還沒有引起足夠重視,對政府信息公開存在一定抵觸情緒,導致面對公眾的申請及法院的司法審查時陷入被動。因此,要拆除信息公開“玻璃門”,首先還是得“觀念先行”。把政府信息公開作為一項基本制度和常態性要求融入政府工作,從而提高行政機關公開政府信息的意識和水平。其次是要機制跟進,特別是在行政機關內部,應注意將信息公開與公文辦理、保密審查、網上發布等程序緊密結合,確保政府信息公開內部運轉銜接有序。

北京市政府專家顧問團顧問王德祿等學者曾提出:“《條例》本身尚不完善,問責機制不明確,實施效果依賴于政府官員的行政良知。”對此,建立健全政府信息公開考核評估制度、社會評議制度、監督檢查制度、責任追究制度,從而加強對政府信息公開工作的約束力。在此基礎上,還應發揮人大對政府信息公開工作的監督,同時可以考慮通過引入社會監督員、引入第三方社會評議等形式,加大行政相對人對政府信息公開工作的參與和監督。

“程序違法、不戰而敗”,政府信息公開也同樣如此。對于公民要求公開的申請,不能眉毛胡子一把抓,而必須依照程序,分類研究。

如對于拒絕提供政府信息的情形,行政機關應當對拒絕的依據以及履行法定告知和說明理由義務的情況舉證;對于已經依據申請人的申請提供政府信息的情形,應當證明提供的該政府信息內容準確,提供信息的方式及載體形式合法適當;對于因公共利益決定公開涉及商業秘密、個人隱私政府信息的,應當對認定公共利益以及不公開可能對公共利益造成重大影響的理由進行舉證和說明;對于拒絕更正與原告相關的政府信息記錄的,應當對拒絕的理由進行舉證和說明。

從實踐來看,政府信息公開行政案件主要涉及國土資源、規劃建設、發展改革、鄉鎮政府等行政機關。為進一步做好政府信息公開工作,相關行政機關可與法院構建訴前聯系機制,及時就信息公開工作中涉及的新情況、新問題進行溝通;在訴中,對于案件涉及法律規定應當保密的政府信息的,行政機關亦應在庭前商請法院采取適當方式審理,并配合法院通過行政爭議協調處理機制化解實質爭議;在訴后,法院也可以通過司法建議等形式,向相關行政機關指出政府信息公開工作中存在的瑕疵,便于其改進。

不難想見,政府信息公開既是一個法理問題,更是一個與百姓息息相關的社會問題,需要在實踐的基礎上漸行漸寬。著名行政法學專家應松年說:“政府信息公開要堅持循序漸進原則,從本國國情出發,推進政府信息公開程度及能力,使政府信息公開水平和公眾參與的要求相適應。政府信息公開進程過快做不到,過慢也不行。應該循序漸進,逐步向縱深發展。”

政府信息公開工作,既需要政府自上而下的改革勇氣,也需要自下而上的公民權利意識,未來的走向,我們充滿期待。