山西農村貧困脆弱性的分解和原因研究

武拉平,郭俊芳,趙澤林,呂明霞

(1.中國農業大學經濟管理學院,北京 100083;2.中北大學經濟管理學院,山西太原 030051;3.中國人民大學財政金融學院,北京 100872)

對于貧困的研究,目前已從最初的收入貧困發展到包括健康和教育在內的能力貧困,以及包括脆弱性、社會排斥等更為寬泛內容的權利貧困(Robert.Chamber,1995)。[1]對于貧困的脆弱性有不同層次的理解,Robert.Chamber(1995)認為所謂脆弱性是指市場風險、自然風險、經濟波動以及社會混亂等使窮人的生活狀況更容易受到沖擊。Reardon,Vosti(1995)則更具體一些,認為脆弱性是在未來一定時期內資產損失或減少到當前消費的某一基準之下的概率。[2]

Chaudhuri,Suryahadi(2002)提出了預期貧困的脆弱性(Vulnerability as Expected Poverty,VEP),即個人或家庭在 t期的脆弱性就是其在t+1期的消費低于貧困線的可能性。[3]Ligon,Schechter(2003)提出了低期望效用脆弱性(Vulnerability as Low Expected Utility,VEU),認為在給定的均衡消費的效用水平和該水平之上,家庭就不是脆弱的,該均衡消費效用水平與期望消費的效用水平之差就是期望效用脆弱性,其中均 衡 消費就 是 貧困線。[4]Hoddinott,Quisumbing(2003)提出了另一種脆弱性的量化定義,即風險暴露脆弱性(Vulnerability as Uninsured Exposure to Risk,VER),這個定義是估計由于風險打擊而產生的事后福利損失,VER并不直接估計總的脆弱性,而是通過估計消費對由于風險打擊產生的收入變化的敏感程度,來判斷脆弱性。如果風險打擊導致的收入變化越大,消費對于收入風險的脆弱性越高。[5]

Raghav Gaiha,Katsushi Imai(2008)使用三種估計貧困脆弱性的方法,研究了印度農村的貧困的脆弱性,并對影響脆弱性的因素做了分析。[6]Chaudhuri(2002)應用VEP方法,使用截面數據對印度尼西亞的貧困脆弱性進行了估計,并對估計結果進行了對比驗證。[3]章元、萬廣華等(2009)使用平衡面板數據估計貧困脆弱性,并和一年后的貧困狀況進行比較,判斷貧困脆弱性與貧困的關系。[7]Mcculloch et.al.,(2003)估計了了中國四川省的貧困的脆弱性。[8]黃承偉、王小林等(2010)對貧困脆弱性的有關理論和方法進行了較好的綜述。[9]

本文將對山西農村貧困的脆弱性進行估計和分解,并對影響脆弱性的因素進行檢驗。全文分三個部分,首先是對山西省農村貧困的脆弱性進行估計和分解,在此基礎上,對貧困脆弱性的影響因素進行檢驗,最后提出相應的政策建議。

一 貧困脆弱性的估計和分解

本部分采用國際上應用較為普遍的低期望效用脆弱性方法(VEU)對貧困脆弱性進行分解,同時運用山西省農戶家庭數據對貧困脆弱性數值進行估計。分析中將貧困脆弱性界定為家庭的消費效用在多大程度上低于在消除了不平等以及沒有風險的情況下的效用,即在不平等和風險事件作用下,相比于消除了不平等以及沒有風險的情況下,農戶將遭受到多大程度的額外沖擊。

(一)低期望效用脆弱性(VEU)

假定有無限多家庭i=1,2,…n,定義ω∈Ω為社會狀態,我們關注家庭i的消費分布ci(ω)。定義消費效用函數Ui,那么給定了消費效用函數,就可通過如下函數定義家庭的脆弱性:

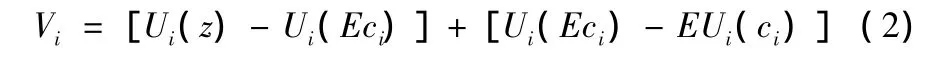

其中z是一個均衡消費水平。上述公式表明,一個家庭的脆弱性等于均衡消費的效用減去該家庭的實際消費效用水平的期望值,也即,如果一個家庭的實際消費的效用期望值等于給定的均衡消費的效用或在該水平之上,那么這個家庭就不是脆弱的。z值的選取類似于貧困線的選取。

為了更好地理解當前的貧困和風險對脆弱性的不同影響,(1)式可分解為反映貧困狀況和風險兩個部分的因素,如(2)式。

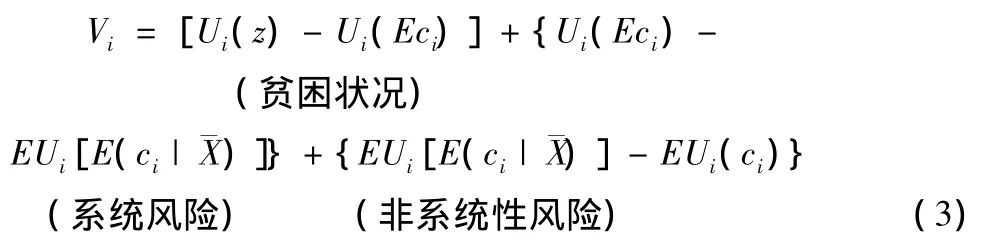

其中第一個部分(中括號中的項)度量了當前的貧困狀況,即均衡消費的效用水平減去家庭預期消費的效用水平。第二個部分(中括號中的項)度量了家庭i面臨的風險,即家庭預期消費的效用減去其實際消費效用的期望值。這里,對風險測度可以進一步分解為兩個部分,系統風險和非系統性風險。系統性風險是指外部的、不為家庭或消費者所控制的因素造成的風險(如惡劣的自然和地理條件、貧瘠的資源等),它是由于全局性的共同因素引起的。而非系統性風險是由于每個消費者家庭內部的因素導致的風險(如其教育水平、生產技能等)。①系統性風險是指外部的、不為家庭或消費者所控制的因素造成的風險(如惡劣的自然和地理條件、貧瘠的資源等),它是由于全局性的共同因素引起的。而非系統性風險是由于每個消費者家庭內部的因素導致的風險(如其教育水平、生產技能等)。令E(ci|)表示消費ci在系統向量變量ˉX條件下的期望。這樣,我們就得到了反映家庭所面對的系統風險和非系統性風險的函數,如(3)式。

其中第二個部分反映了家庭所面對的系統性風險,即家庭預期消費的效用減去系統向量條件下的預期消費的期望效用。第三個部分反映了家庭所面對的非系統性風險,即系統向量條件下的預期消費的期望效用減去該家庭的實際消費的期望效用。

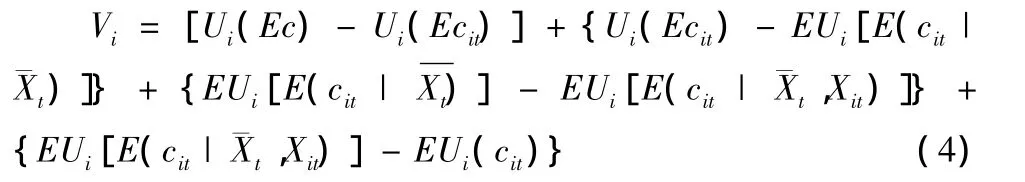

在充分考慮未解釋風險和測量誤差后,公式(3)改寫為

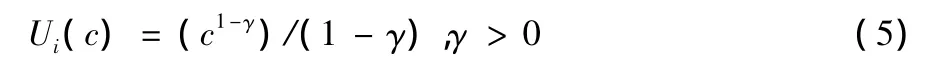

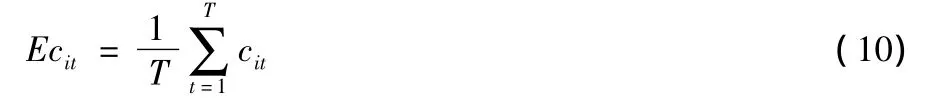

在實證分析之前還需要有兩個步驟,第一,確定消費效用函數的形式;第二,設計測定估計脆弱性中使用的條件期望。首先,我們定義效用函數

式中,γ表示家庭對風險的敏感程度,隨著γ的增加,函數Ui會變得對風險和不平等越來越敏感。根據有關實證研究的結論,在實際應用中,令 γ=2(Ligon,Schechter,2003)。我們對家庭消費c進行“指數化”,家庭的平均消費標準化為1。把t時刻家庭i的消費支出表示為cit,家庭i的其他非系統變量表示為Xit,系統變量表示為。我們假定

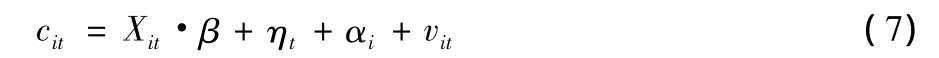

向量θ=(αi,ηt,β')為需要測定的參數向量。其中αi表示和時間無關的不可觀測的因素對家庭消費的影響,ηt表示時間對每個家庭消費的作用,Xit表示家庭特征變量或其他影響消費的可觀察變量。鑒于此,用于估計消費的計量模型可以寫成(7)式,其中,vit是誤差項。

我們可以通過對方程(7)使用最小二乘法,并把每個消費的條件期望值帶入公式(5)推導出公式(4)中的所有的條件期望,使每個家庭的整體脆弱性得到分解。

如前文所述,我們使用的消費支出數據中包括了食品支出和非食品支出兩個部分。因為在公式(5)中用收入來替代消費并不可取,同時公式(3)中的非系統性收入風險會被固定。消費方程(7)中,收入應該位于方程等號的右邊。不過,如果把收入作為消費支出的解釋變量,會產生內生性問題。例如,一些家庭資產,如牲畜,是以生產經營為目的的。食品消費在一定程度上影響勞動力的產出,因而通過增加食品消費支出可以在一定程度上增加最終收入。所以,在對方程(7)的估計過程中,使用工具變量法(IV),其中收入是內生的。應用工具變量法:

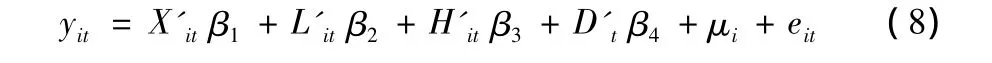

第一階段:

其中,X'it表示家庭特征,L'it表示家庭擁有的土地等生產性資產情況,H'it表示戶主特征,D't表示時間的影響,用虛擬變量表示年份。

第二階段:

Li是生產性資產的變量向量,被用作工具變量。μi和αi表示不可觀測到個人影響。盡管生產性資產變量Li對消費支出有重大影響,但更直接地,生產性資產變量Li首先影響收入。

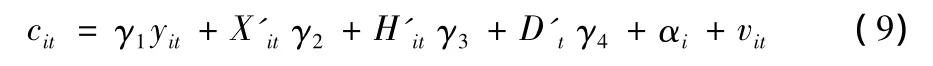

同時,我們假定外部經濟環境穩定,可以用下式來計算家庭i的消費的非條件期望

這樣,我們就可以計算家庭的脆弱性。所有家庭的總的脆弱性,可以由下式計算得到:

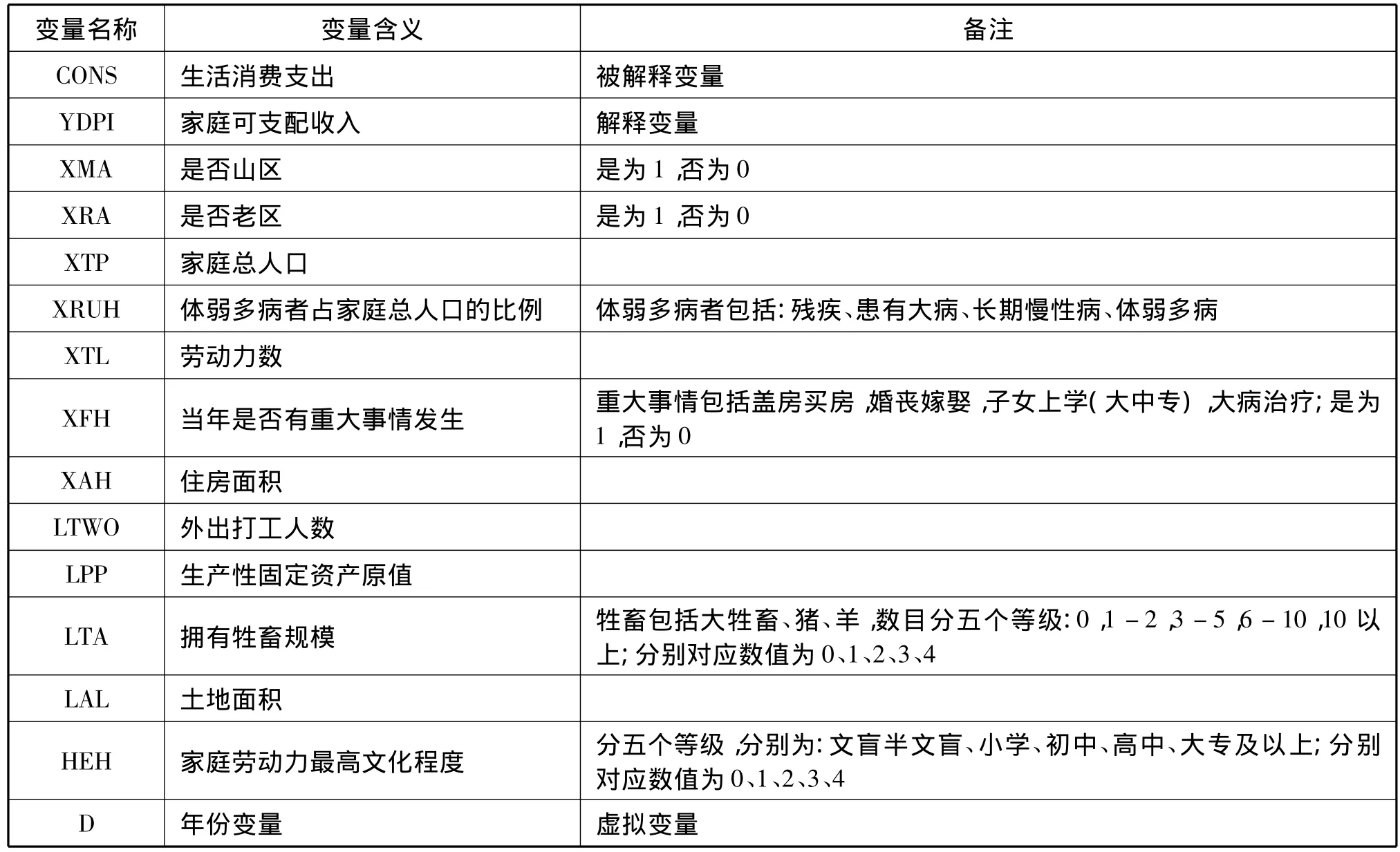

運用山西農調總隊固定觀察點數據,選取35個縣,每個縣80戶農民(總計2 800戶),數據涵蓋了2003-2004年和2007-2009年共5年時間。按照前面提到的VEU方法中對應的三類變量:家庭特征、土地特征和戶主特征,以及貧困脆弱性的定義和微觀屬性,本文中涉及的變量如表1。

本研究中變量的選取涵蓋了家庭特征(人口、勞動力、住房和教育程度等)、所在地特征(是否山區、是否革命老區等)以及每個家庭所受到的常見沖擊。在模型檢驗之前,對被解釋變量生活消費支出進行了“指數化”,即對每戶家庭的消費數據進行統一處理,使無論在哪個年份,所有家庭的消費支出之和等于1。同樣對家庭可支配收入YDPI和生產性固定資產原值LPP也進行了指數化處理。“指數化”的目的是使計算簡化,如果資源按照一種最為合理的方式分配,比如沒有不平等、沒有貧困、沒有風險,那么每個家庭的效用等于1。

表1 模型變量

(二)估計結果和分析

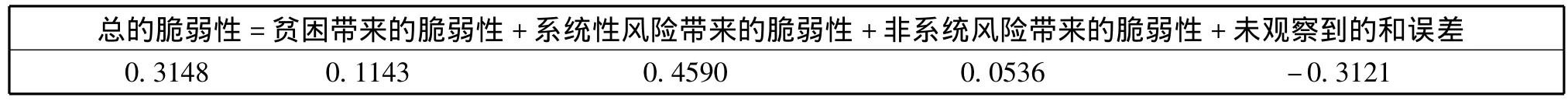

根據前面介紹的步驟,計算可得脆弱性結果(表2)。由此可以看出以下幾方面的結論:

表2 山西省農村貧困脆弱性結算結果

第一,山西農戶平均脆弱性為0.3148,即在目前資源分配方式下,農戶效用比消除了不平等和完全規避了風險的情況下降低了31.48%。Ethan Ligon,Laura Schechter(2003)對保加利亞農村貧困脆弱性研究的結果為0.1972,Raghav Gaiha和 Katsushi Imai(2008)對印度農村的研究結果為0.7476,本研究的數值介于保加利亞和印度之間,這個結論應是合理的。保加利亞在蘇聯時期建立起較為完善的社會保障體系,雖然蘇聯解體對保加利亞影響很大,但隨著經濟復蘇,人民生活水平恢復并得到了更大提高,而且保加利亞人民的消費傾向較高,也使得效用水平較高,貧困脆弱性較低。而印度作為人口大國,盡管近年來經濟發展迅速,但由于根深蒂固的種姓制度,農村基礎設施建設落后,社會地位較低的農民經常處于貧困之中,同時社會保障制度遠非完善,因而農民生活的脆弱性較高。而我國經濟持續高速增長給完善各項惠農富民政策打下較好基礎,農民生活有了較大變化,社會保障制度逐步建立,農民收入持續增長,農民貧困脆弱性也較低。

第二,本研究以世界銀行每人每天消費1.5美元的貧困標準作為均衡消費,即在消除不平等和規避風險后的消費均衡值,在此標準下,山西農戶的生活消費水平無疑在貧困線以下,由于貧困而帶來的效用損失為11.43%,貧困帶來的脆弱性占了總體脆弱性的近三分之一,說明了貧困仍然是制約農民生活改善和農村經濟發展的重要因素。

第三,系統風險帶來的效用損失為45.9%。系統風險是對整個農民群體的風險,包括宏觀經濟形勢變化、制度變遷、氣候環境變化、重大事件以及對農村農民有顯著影響的各項政策的變化等。本研究所采用的數據為2003-2004年和2007-2009年,中間2005-2006年因各種原因限制,數據無法使用,但2005-2006年期間的經濟形勢、政策變化等會對2007-2009年產生影響。整個2003-2009年間,國內外經濟、政策等都發生了重大變化。2003年的非典疫情,2004年起中央一號文件重新鎖定“三農”,2006年起取消農業稅,2008年高通貨膨脹、汶川地震、北京奧運會,2008年下半年到2009年的全球金融危機等都對農民的生產和生活產生重大影響,農民家庭正處于一個較快轉變的社會,承受的風險較大,所以,由于系統風險帶來的效用損失會比較大。

第四,非系統風險帶來的效用損失較小,為5.36%。非系統風險是農民家庭自身因素帶來的風險,例如,重大疾病暫時失去收入能力、有子女上大學或蓋房買房等重大支出使生活消費能力減弱等。非系統風險帶來的效用損失較小是比較合理的。農民作為弱勢群體,一直承擔低收入和由于缺乏保障而可能帶來的變故,非系統風險的長期“伴隨”使農戶形成了獨特的風險規避辦法,以盡量減少風險帶來的損失。同時,在沒有發生風險的情形下,農戶也不會很大地增加消費,較高的儲蓄意愿使農戶長期以較低的生活消費支出維持生計。再加上新世紀以來,隨著“三農”問題受到黨和政府的關注,農民收入持續提高,也使農民在應對風險事件的時候表現出更強的能力。所以,非系統風險帶來的效用損失較低也是比較符合現實的。

二 貧困脆弱性的影響因素檢驗

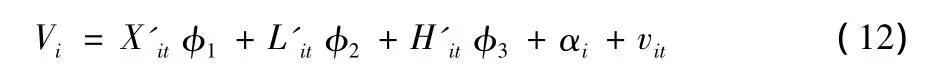

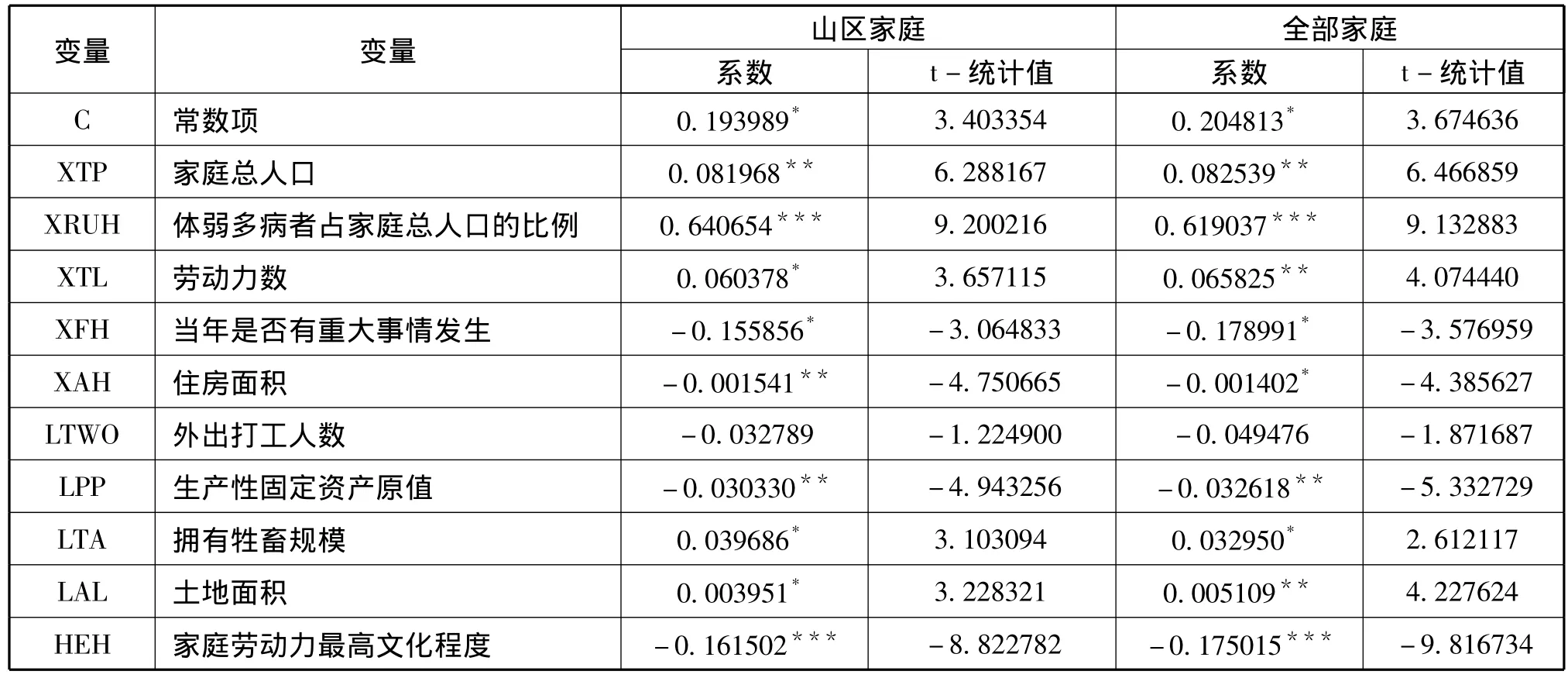

本部分將對貧困脆弱性的影響因素進行檢驗,被解釋變量為各家庭的貧困脆弱性,解釋變量如表2所示,所建模型見公式(12)。在這部分的研究中,我們把山區和平原地區的家庭分開,但由于平原地區家庭數量少(僅142戶),無法做出有效回歸。因此這里對比“所有家庭”(共有2 630戶)和“山區家庭”(共有2 488)戶這兩個組,檢驗結果如表3。

其中,X'it表示家庭特征,L'it表示家庭擁有的土地情況,H'it表示家庭成員的文化程度。

表3 家庭貧困脆弱性的影響因素回歸結果

從上述結果可以看出,不管山區還是全部農戶,在外務工人數對貧困脆弱性的影響均不顯著。這似乎不符合邏輯,但通過對樣本數據的進一步觀察,我們發現山區家庭外出打工人數非常少,大多數家庭在一個年份中并沒有外出打工的記錄,2 630戶家庭五年平均外出打工人數共831人。由于多數家庭外出打工人數為0,所以對最終家庭貧困脆弱性的不顯著影響也就可以理解了。其他因素的影響均顯著,而且山區家庭與全部家庭的各個影響因素的系數正負一致,即對貧困脆弱性作用方向一致。因此可以看出山區和非山區家庭的家庭特征對貧困脆弱性的作用機制是相同的。

從結果來看,影響程度最大的三個因素為:

1.體弱多病者占家庭人口的比例與家庭貧困脆弱性顯著正相關。家庭體弱多病者的比例高低,直接決定了收入能力和家庭負擔,進而影響生活消費支出。另外,山區家庭的影響系數0.64比全部家庭的影響程度系數0.62稍大,也說明了山區家庭面臨的環境更加惡劣,因而體弱多病的情況更加明顯一些;

2.家庭勞動力最高文化程度與貧困脆弱性顯著負相關。因為,較高的文化程度,家庭收入會更高,并且更穩定,同時,較高的文化程度也使家庭在面對風險沖擊時能更合理地應對。山區家庭比全部家庭的影響程度系數要小一些,說明對于山區家庭而言,文化素質的貢獻要小,這也符合實際;

3.當年是否有重大事件發生和貧困脆弱性顯著負相關。這似乎不符合邏輯,因為諸如蓋房買房、婚喪嫁娶、子女上學(大中專)等事件發生時,會消耗大量積蓄,對家庭來說會產生負面影響。但從貧困脆弱性的定義可以知道,貧困脆弱性是家庭在目前綜合條件下的福利損失,當上述重大事件發生時,家庭消費支出大大增加,那么也就增加了家庭福利。對于山區家庭而言,其影響程度較小 -0.1559,(全國為 -0.1790)。

接下來的幾個影響因素分別為:家庭總人口、勞動力數、生產性固定資產原值和擁有牲畜的規模。

1.家庭總人口對貧困脆弱性的影響顯著正相關。在目前我國農村家庭中,勞動力數量基本是固定的,因為當一個人成長到能夠承擔家庭的時候,會組建自己的家庭。一般中國農村家庭中,主要勞動力僅為一代人,即正值青壯年的夫妻,人口多的家庭中,上一代人的勞動能力會比較差,下一代人的勞動能力還沒有完全形成。所以家庭人口過多,即意味著家庭負擔較大,貧困的脆弱性也就較大;

2.勞動力數對貧困脆弱性的影響顯著正相關。看似荒謬的結論,其實也有其現實的基礎。如前所屬人口多的家庭,上代人的勞動能力比較差,主要勞動力之外的“勞動力”的收入能力是有限的,增加的收入不足以支持因人口增加所帶來的家庭負擔;

3.生產性固定資產和貧困脆弱性顯著負相關。生產性固定資產是收入所依賴的最主要部分,擁有較多生產性固定資產,對收入來說是更好的保障,消費水平也相應會比較高,因而貧困脆弱性更小;

4.擁有牲畜的規模和家庭貧困的脆弱性顯著正向關。擁有牲畜的規模對貧困脆弱性的作用機制較為復雜,從農戶飼養牲畜的種類可以看出,多數家庭在自己后院飼養豬、雞或羊,規模都較小,而且主要是自食,商品化程度較低,隨著收入的提高,家庭的這種自給性行為逐步減少。

住房面積和土地面積的影響程度最小。首先,住房面積對貧困脆弱性的影響是負方向的,即擁有更大的住房面積會降低貧困脆弱性。更大面積的住房首先意味著家庭有更好的收入能力。更大面積的住房,通常會有更多的引致需求,比如裝修和家電,消費支出增加,貧困脆弱性降低。其次,土地面積對貧困脆弱性的影響是正方向的,但系數很小,山區家庭為0.0039,全部為0.0051。這需要從中國農村土地制度出發來分析,我國農村的土地是按人口平均分配的(盡管有轉包等,但貧困地區這種現象較少),更多的土地也就意味著家庭有更多的人口。同時,由于人均耕地面積小,貧困地區的土地生產率也很低,所以土地面積多,意味著人口多,但并不意味著產出會有很大增加,因此導致貧困脆弱性較高。

三 結論和討論

從上述分析可以看出,山西農戶貧困脆弱性為0.3148,即在目前資源分配方式下,農戶的效用比消除了不平等和完全規避風險后的情況下降低了31.48%。其中,由于貧困帶來的脆弱性為0.1143,系統風險帶來的效用損失較大,為0.4590。在影響農戶貧困脆弱性的因素中,體弱多病者占家庭人口的比例、家庭勞動力最高文化程度、當年是否有重大事件發生等是最主要的因素。總體來看,山區家庭和非山區家庭的差異不是很明顯。

從上面的結論可以看出,家庭收入的能力對貧困脆弱性有巨大的影響,所以加快經濟建設和使農民增收的政策均有利于降低農村家庭貧困脆弱性。在同一地區,家庭成員多的家庭、家庭人口健康狀況較差的家庭、受教育程度低的家庭、生產性固定資產少的家庭、無法外出務工的家庭的貧困脆弱性均較高。所以,針對以上家庭特征,政策應該較有針對性地進行設計。

首先,鞏固和提高有利于降低貧困脆弱性的家庭特征,降低不利于降低貧困脆弱性的家庭特征。具體而言,要大力發展落后地區的教育;鼓勵農民外出務工,并更好地保護農民工的權益;積極發展農業生產經營,并給予購買生產性資產的家庭一定比例的補貼。同時,應該為農村家庭提供更好的醫療服務,使生病的家庭成員能夠盡快康復;控制家庭人口等等。

其次,通過目前的家庭特征,識別貧困脆弱性高的家庭,針對這些家庭給予更多的社會保障和稅費減免,并幫助這些家庭,發展生產,增加收入,降低貧困脆弱性。

此外,山區家庭由于貧困脆弱性更高,所以,在各項政策的設計方面,應適當地向山區傾斜,幫助山區家庭遠離貧困。

[1]Chamber R.(1995).Poverty and Livelihood:Whose Reality Counts?[J].Economic Review.Vol.11(2):357-82.

[2]Reardon T,Vosti S A(1995).Links between Rural Poverty and the Environment in Developing Countries:Asset Categories and Investment Poverty[J].World Development,Vol.23(9):1495-1506.

[3]Chaudhuri S,Jalan J,Suryahadi A(2002).Assessing household vulnerability to poverty:A methodology and estimates for Indonesia.Department of Economics Discussion Paper No.0102-52.Ner York:Colunbia University:1-10.

[4]Ligon E,Schechter L(2003).Measuring Vulnerability[J].Economic Journal,vol.113(486):C95-C102.

[5]John H,Quisumbing A(2003).Methods for Microeconometric Risk and Vulnerability Assessments.Social Protection Discussion Paper Series,No 0324,the World Bank:4-20.

[6]Raghav G,Imai K(2008).Measuring Vulnerability and Poverty:Estimates for Rural India.Research Paper No.2008(40),United Nations University:12-20.

[7]章 元,萬廣華,劉修巖,許 慶.參與市場與農村貧困[J].世界經濟,2009(9):3-14.

[8]Mcculloch N,Michele C(2003).Vulnerability and Chronic Poverty in Rural Sichuan[J].World Development,Vol.31(3):611-628.

[9]黃承偉,王小林,徐麗萍.貧困、脆弱性:慨念和測量方法.研究報告,2010(2):1-14.