中國需要幾個黃金周?

劉思敏

“黃金周和帶薪休假并行不悖,集中與分散結合,反倒完全有可能成為中國對于人類休閑模式的一種創新”。

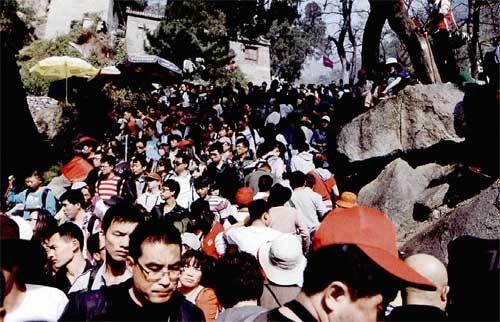

今年十一黃金周旅游人數激增,不僅引發了社會上有關是否需要恢復五一黃金周的爭議,同時還提示公共假日短缺與民眾旅游需求旺盛之間的錯位日益突出,顯示完善帶薪休假制度的迫切性。

長假的潮漲潮落

1999年國慶之前,國務院公布了新的《全國年節及紀念日放假辦法》,形成了新中國有史以來首個十一7天長假,成為事實上的第一個黃金周。

此前,很長一段時期里,國內最常見的假日安排是,“六天工作制,除春節外無長假”。這種假日安排,與當時重生產積累、輕消費的大社會背景有關。盡管當時的《勞動法》有帶薪休假的相關規定,但因為種種原因一直沒有落實到位。

改革開放后,隨著民眾收入的提升,旅游需求也開始被點燃。這年的十一黃金周,不僅讓很多人擁有了為數不多的“帶薪休假”,并集中釋放了國內旅游消費的能量,七天之內,全國就實現旅游綜合收入141億元,占當年國內全年旅游收入的比例超過5%。

當時,正值亞洲金融危機第三年,中國國內仍未擺脫通縮壓力,十一黃金周所帶動的旅游消費,為政府刺激國內經濟提供了一條思路。

首個黃金周過去僅五天,國家旅游局政策法規司就在10月12日對其進行了總結,并編寫了《國慶假期國內旅游情況綜述》報告,稱“種種跡象表明:國慶旅游黃金周的國內旅游市場巨大”。

2000年6月,國務院辦公廳轉發了國家旅游局等九部委《關于進一步發展假日旅游的若干意見》,即國辦46號文件,黃金周假日制度正式確立。不久之后,全國假日旅游部際協調會議制度也隨之建立。自此,國內在當時共形成了五一、十一、春節三個黃金周。

但是,隨著黃金周帶來的交通擁堵、景點亂收費等問題,社會上出現建議取消黃金周的聲音。2006年,以蔡繼明為負責人的清華大學假日制度改革課題組認為,黃金周制度該功成身退了。2007年兩會期間,蔡繼明提案呼吁取消五一、十一黃金周。

2007年12月,國務院修改并發布了《全國年節及紀念日放假辦法》,增設清明、端午、中秋三個假日,同時取消五一黃金周。2008年,實行了八年的五一黃金周,其假期被縮短為三天。

不久,2009年全國“兩會”上,很多代表委員都提出恢復五一黃金周的議案和提案,其中,包括全國政協委員、國家旅游局原副局長張希欽。當時,人民網進行的一次有500萬人參與的網絡調查顯示,超過九成的民眾贊成恢復五一長假。

名副其實的“黃金周”

呼吁恢復黃金周,還與近期國內國際經濟出現增長下滑的趨勢有關。

全國假日旅游部際協調會議辦公室10月9日發布的報告顯示,在今年中秋、國慶長假期間,全國共接待游客4.25億人次,比去年十一黃金周增長40.9%;全國實現旅游收入2015億元,比去年同期增長了44.4%,高出今年上半年國內經濟增長數倍之多。

據投行機構美銀美林統計,2012年黃金周前四天到訪119個監測景點的游客人次接近1820萬,按年上升23.4%,而2010年和2011年國慶黃金周,游客人次分別只增長6.5%和8.8%。

在當前經濟下行壓力加大的背景下,今年十一黃金周的洶涌客流,顯示了公眾較強的消費意愿和較高的消費能力,這對拉動內需無疑是個積極信號。這種逆勢“井噴”,也透露出國內消費仍有巨大潛力,反映出第三產業發展迫切需要常態化。在很多旅游業內人士看來,政府應通過政策杠桿、周密調度和改進服務,充分釋放擴大內需的空間和潛力。

黃金周長假還帶動了交通、餐飲、商業、文化、娛樂、房地產及相關服務業的全面增長。據不完全統計,旅游消費對住宿業的貢獻率超過90%,對民航和鐵路客運業的貢獻率超過80%,對文化娛樂業的貢獻率超過50%,對餐飲業和商品的貢獻率超過40%。

全國政協委員、蘇寧電器董事長張近東一直是恢復五一黃金周的擁躉,連續幾年在兩會期間向大會提交相關提案,建議恢復“五一黃金周”,擴大國內消費市場。

今年十一黃金周,蘇寧電器旗下的電商品牌蘇寧易購,其銷售額比去年同期翻了兩番。根據往年的一般經驗來看,十一黃金周七天的銷量,一般要占到蘇寧、國美等電器賣場全年銷售額的10%,如果考慮到此前的五一黃金周,兩大黃金周通常能夠占到國內家電銷售額的四分之一到三分之一左右。

黃金周對經濟的拉動并不局限在單個或數個行業。根據張近東的測算,如果恢復“五一黃金周”,將會產生5000億元以上的消費力;按照消費經濟學原理推算,可以產生3倍以上的乘法效應,產生1.5萬億元以上的經濟價值,成為一個相當大的經濟動力源泉。

中國人不會玩?

眼下,十一黃金周幾乎成為了國內公眾旅游為數不多的假日選擇之一。

今年十一黃金周的旅游井噴提示,在政府規定的節假日之外,很多人還難以享受到真正意義上的帶薪休假。

由于帶薪休假只是《勞動法》規定的有關勞動者的眾多權利之一,從維護《勞動法》的角度,首先是要堅決消除強制勞動、無節制延長勞動時間的現象,保障最低工資,切實提高工資水平,“好鋼要用到刀刃上”。因此,很長一段時間,帶薪休假的落實情況并不理想。

由于春節長假的主要功能是滿足探親訪友,因此,五一黃金周和十一黃金周就成為少有的旅游消費需求釋放的渠道。而在歐美等發達國家,既有類似圣誕節這樣的集中放假,同時勞工帶薪休假制度也較為完善。

現在的黃金周可以稱之為“國家黃金周”——也就是國家層面組織實施的黃金周,帶薪休假則完全可能催生“個人黃金周”——由于氣候、自然條件、從眾心理、文化傳統的影響,雖然讓大眾自行其是,實際上卻完全可能不謀而合地造成休假的大面積“撞車”,形成一種類似黃金周特征的消費弊端。

當然,很難說這種扎堆旅游消費的旅游方式就是落后的,盡管其中可能包含太多的無奈。中國人看重天倫之樂,注重親情團聚,不少即使享有帶薪休假的人,甚至因為家人沒有帶薪休假而不能同時出游而感覺休假沒有了意義。對于很多中國人來說,親朋好友一起出游帶來的精神滿足和附加值,大大超出單獨出游。此外,對名山大川、名勝古跡的追捧,也導致需求的雷同,供求關系的失衡在所難免。

其實,觀光旅游與度假旅游,只有功能不同,沒有層次之分。即使歐美人都熱衷度假,歐美也不乏大量的觀光旅游者,中國人也就未必非要熱衷度假旅游才叫會玩。觀光旅游主要滿足好奇心和求知欲,與追求身心放松的度假旅游完全不同。這種稀缺資源是有限的,將長期處于供不應求的狀態,特別是不得不基于保護與安全的需要,這種旅游產品供給將逐漸減少,而需求卻會持續放大。

考慮到中國的特殊情況,現階段疏通民眾出游需求“堰塞湖”的根本之道是,在進一步切實推進帶薪休假制度的基礎上,增加兩個法定假日到五一,直接恢復五一黃金周;或者增加3個法定假日,通過前挪后借雙休日,增設一個黃金周(在中國旅游日前后放假3天增設春夏黃金周,或在8月上旬增設避暑黃金周);或者增加5個法定假日,恢復五一黃金周的同時增設避暑黃金周;或者將春節黃金周延長到10至14天,現有的清明、端午、中秋三個傳統節日可以采取新的放假辦法——在節日當天放假一天,原則上不調休,若節日恰逢雙休日,則固定在雙休日之后的周一(或之前的周五)補假,形成固定、可預期的小連休(或者不再另行補假)。這樣就既能保證傳統節日可以處于休假狀態,又不至于因為頻繁的雙休日調休嚴重打亂生活與工作節奏,同時由于三天與兩天相比,其功能難以產生質變,因此也不至于影響休假的質量。

這種黃金周和帶薪休假并行不悖,集中與分散結合,反倒完全有可能成為中國對于休閑模式的一種創新。