初中數學課堂實踐活動教學實施的思考

◆趙菊平

(蘇州市吳江蘆墟二中)

初中數學課堂實踐活動教學實施的思考

◆趙菊平

(蘇州市吳江蘆墟二中)

《全日制義務教育課程標準》指出:有效的數學學習不能單純地依賴模仿和記憶,動手實踐、自主探索與合作交流是學生學習數學的重要方法。課堂實踐活動是教學的一個環節,也是一種教學方式,其實是一種數學活動,是學生根據已有的數學知識和生活經驗,獨立或在老師指導下,或小組討論并借助于一定的物質工具對數學知識結論的探索、驗證的過程,也可以是對數學知識的應用過程。重視數學實踐活動教學,關注學生發展,它在中學數教學中有以下幾方面的作用。

一、操作體驗,形成正確的數學觀

長期以來,數學無用、數學枯燥難學、數學學習就是“苦讀+考試”。數學課就是老師講學生聽、學數學只要一張紙一支筆,數學只是數學家的游戲的觀念正在被改變。數學課堂實踐活動,改變了數學的學習方式,使學生更加關注數學的理解,關注數學過程、數學的本質。通過數學實踐,可以使學生了解數學本質。對于中學生來說也許還不能理解其中所包含全部數學,但至少可以欣賞到由數學產生的美,知道數學枯燥的外表下蘊藏著有趣的、多姿多彩的世界,激發學生的求知欲,使學生體驗到數學的優美,體驗到數學學習的趣味性,這些都從根本上改變了學生對數學不正確的認識,有利于形成正確的數學觀。

二、培養興趣,樹立學好數學的信心

數學實踐就是動手算一算、畫一畫、量一量,一個題目,光想不動手,往往不得其門而入,動手做,常會有啟發。譬如:代數問題,把字母代成數試一試,幾何問題,多畫幾個圖看一看,這比你冥思苦想效果好得多。如教“軸對稱圖形”時,組織學生進行折紙、剪紙實驗,學生通過折、剪出多種多樣的美麗的對稱圖形,如下圖。

看著自己的作品,學生往往會產生一種喜悅的心情,成就感,進而產生強烈的求知欲,從而起到激發興趣的作用。

三、激活思維,培養學生的創新能力

數學理論的抽象性,通常都有某種“直觀”的想法為背景,作為教師,就應該通過數學實踐,把這種直觀的背景顯現出來,幫助學生抓住其本質,了解它的變形和發展及與其它問題的聯系,給學生更大的思維空間。例如,你能把一張三角形紙片剪成兩個三角形,使它們恰好相似嗎?教師就可通過學生的實踐操作:剪紙活動,使學生領悟其本質。以一個貼近學生生活的問題引入,激發學生的學習興趣。問題引發學生兩點思考:一是能不能剪;二是若能的話,則如何剪。學生一般會先從特殊三角形入手,能迅速地解決等腰三角形和直角三角形能分割,然后推廣到一般三角形的問題。通過剪紙這一直觀形象的實驗來闡述形象的數學內容,這在教材中是很多的,如“三角形中位線定理”、“直角三角形斜邊中線等于斜邊的一半”及“勾股定理”等,通過這些實踐操作,一方面使學生能更深入、更扎實地掌握數學知識;另一方面,也使他們的思維方式不會犯浮夸和刻板的毛病,又能準確抓住事物的本質,提出符合實際的有創新的看法。它對激發學生的創新思維有著不可低估的作用。

四、突破難點,提高課堂教學的有效性

數學知識的形成與發展,是對某些生活經驗的數學化,或對學生已有數學知識的進一步數學化的過程,也就是說,新知識總是基于學生現有的知識和經驗而發生、發展的。而所謂難點,是學生缺乏新知識賴以生存和發展的知識和經驗,而彌補或積累途徑之一可以通過學生實踐活動來體驗、積累。

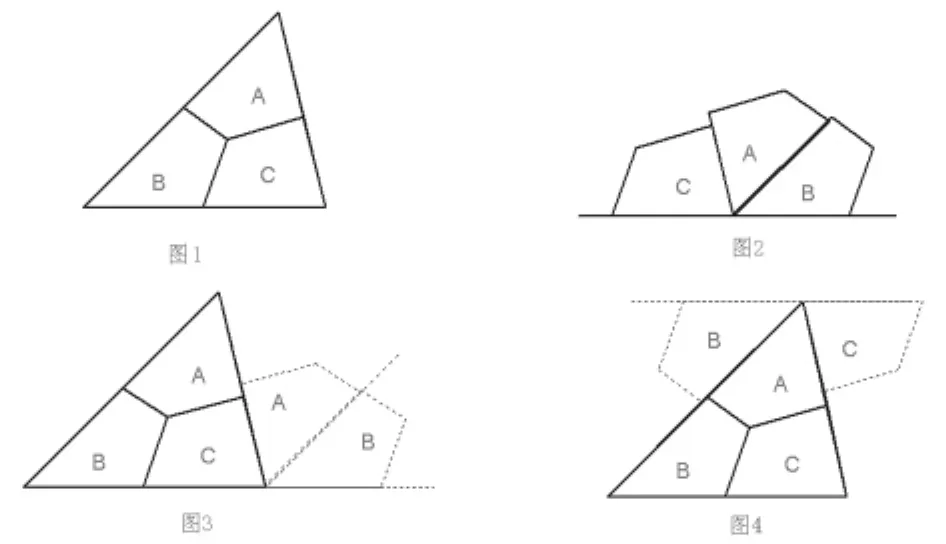

對于教學中一些疑難點,如不借助于一定的實踐活動,就不能調動學生思維的積極性,也很難達到預定的教學目標。例如:“三角形內角形和定理”的教學。在小學已獲得了結論,在初中階段進行教學時,涉及到以下問題:在哪里找到180°的角?通過什么方法把這3個角集中到一起?如何說明或證明。可以設計以下的環節:讓學生將3個角剪下來;讓學生按照自己的理解將3個角拼起來;引導學生探究、交流,尋找方法,可能會得到如下拼圖。圖1到圖2是原有經驗的再現,由圖1到圖3、圖4,是在新知識背景下對原有經驗的正遷移。在圖3、圖4中使用平行線的性質說理,是客觀知識和主體思維相結合的結果,是從感性到理性的一種過渡。

在上述活動過程中,學生獲得了作輔助線的方法,上述經驗的獲得對學生后續知識的學習、提高數學素養是十分重要的。

五、感性到理性,呈現知識的形成過程

實踐操作不僅手的操作,更注重的操作中思考;思考中操作的協同活動,有效地獲得數學經驗。例:“圓與圓的位置關系”教學時,組織學生運用兩個不同的圓紙片作相對運動的操作,通過量一量、比一比,讓學生根據自己的日常經驗歸納,通過類比、歸納等思維方式,總結出兩個圓的位置關系及其判定,同時對相應知識的形成過程也有了較深的了解。

六、探究交流,提升學生的自主探索和合作交流能力

《全日制義務教育課程標準》指出:數學知識不僅包括“數學事實”,即客觀性知識,而且還包括屬于學生自己的主觀性知識,即帶有鮮明個性認知特征的“數學活動經驗”。其中,學生的自主探究與合作交流的能力是“數學活動經驗”重要內容之一,形成于學生的自我數學活動之中。因此,數學教學應充分向學生提供實踐活動的機會。把握《課標》,優化課堂設計,根據教材內容及深度特點,學生的能力情況,盡可能為學生提供實踐活動的時間和空間,要著眼于學生的后續學習能力的培養。教師不能僅僅傳授知識,更應引導學生自主獲得知識、技能、思想、方法,以提高創新能力,即所謂“授人以魚,不如授人以漁”。例:在要求學生解決“不過河測河寬”的問題時,學生們集思廣益,結合課本知識提出了不下五種的解決方法:利用全等三角形;利用三角形或梯形中位線定理;利用等邊三角形性質;利用平行四邊形性質;利用相似三角形性質;利用勾股定理利用三角函數。通過這一問題解決,使學生對“不過河測河寬”所運用的相關知識有了深刻的理解。“做然后知不足”,在學生獨立或合作完成實踐的同時,激發了他們進一步學好數學的愿望,也促成數學教學的良性循環。

七、主動參與,培養學生應用數學的意識

強調數學與現實生活的聯系現已成為各發達國家課程內容改革的共同取向,提出了“用數學于現實世界”口號。實踐活動教學,可以幫助學生了解數學知識應用于現實生活中的形態,掌握常用的一些數學思想和方法,初步具備把現實生活中實際問題化為數學問題的能力。這就要求教師應努力創設一種實踐的環境和空間,使學生能受到必要的教學應用的實際訓練,為此,不僅要從教材中挖掘,還要從日常生活中尋找、發現數學問題。例如,初三學生每年都要參加體育中考,其中有個項目是投擲實心球,當投擲角度為多少時,球拋得最遠?學校每年要舉行運動會,當100m、200m、 400m、800m等跑步項目終點位置確定時,其起點位置如何確定?通過教師的指導,使學生領悟到跑道上也蘊含著豐富的數學知識。這樣,通過學生的主體參與,強化了學生“問題解決”的能力,提高了學生“用數學”意識,讓數學教學煥發出應有的生命活力。

智慧源于實踐,實踐是人們獲取知識的最佳途徑。但是,課堂實踐活動教學方式使用,必須依據教材和學生情況而定,譬如:當學生缺乏學習新知識必須的知識經驗時,才需實踐活動以便積累經驗,否則成課堂作秀,弄巧成拙。俗話說,教無定法,對于我們課堂教學,只有不斷嘗試、探索、總結、反思才會有收獲和進步。

[1]劉兼等.數學課程標準.北京師范大學出版社,2002.

[2]鄭毓信.從理論到實踐.數學教育.上海:上海教育出版社,2001.

[3]中國數學教育,2009,(4).