墨妙情奇的“扶乩”畫

文/俞豐

墨妙情奇的“扶乩”畫

文/俞豐

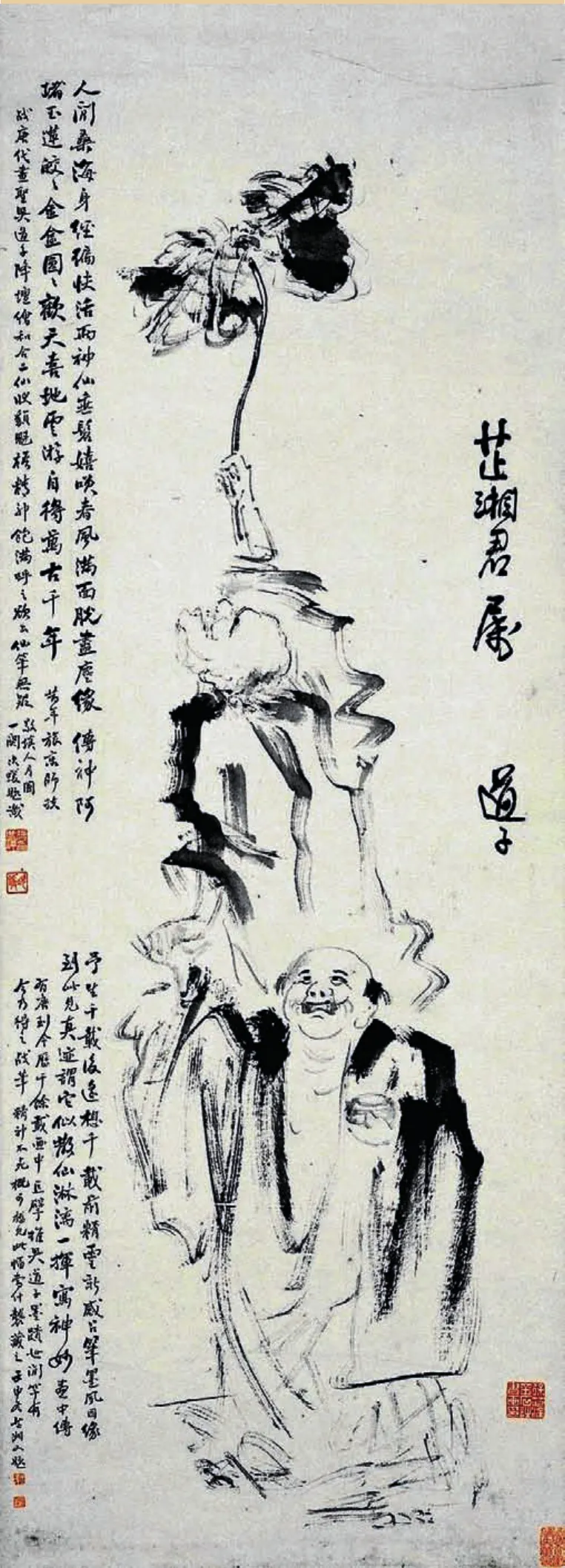

徐世澤《和合二仙圖》

友人藏有一幅《和合二仙圖》,筆墨狂縱奔放,如醉如癡,不可端倪。

乍讀款識,則曰:“芷湘君屬。道子。”查“芷湘”,知為清末民國書畫家徐世澤(1869―1943),字芷湘,號次蝯,江蘇吳江人。而“道子”非別人,正乃唐代畫圣吳道子。聯系上下款,儼然是說此畫是徐世澤囑吳道子所作。于是不禁啞然失笑,穿長衫的民國人怎能請唐代畫圣來為他作畫呢?而且畫的還是明清時期大眾化的“和合二仙”題材!難道這是關公戰秦瓊,一件讓人噴飯的贗品嗎?

非也!細讀另兩則長題,則知端倪。其一云:“人間桑海身經遍,快活兩神仙。垂髫嬉笑,春風滿面,脫盡塵緣。傳神阿堵,玉蓮皎皎,金盒圓圓。歡天喜地,云游自得,萬古千年。昔年旅京師,扶乩唐代畫圣吳道子降壇繪和合二仙,狀貌魁梧,精神飽滿,呼之欲出,仙筆無疑。敬填《人月圓》一闋,次蝯題識。”又題云:“予生千載后,遙想千載前。精靈新感召,筆墨夙因緣。到此見真跡,謂它似散仙。淋漓一揮寫,神妙畫中傳。有唐到今歷千馀載,畫中巨擘推吳道子,墨跡世間罕有,今乃得之乩筆,精神不死,概可想見,此幅當什襲藏之。壬申(1932年)冬芷湘又題。”

原來,這是徐世澤“扶乩(音機)”畫成的作品。所謂“扶乩”,是民間一種“神人交通”的迷信活動。據《清稗類鈔》記載,“扶乩”又稱“扶箕”、“扶鸞”、“請仙”等,“術士以朱盤承沙,上置形如丁字之架,懸錐其端,左右以兩人扶之,焚符,神降,以決休咎(筆者注:即問吉兇)。即書字于沙中,曰扶乩,與古俗卜紫姑相類。”“扶乩”最早發端于民間對紫姑仙的崇拜,宋人洪邁《夷堅三志》載:“紫姑仙之名,古所未有,至唐乃稍見之。近世但以箕插筆,使兩人扶之,或書字于沙中,不過如是。”通俗地說,“扶乩”的活動,是在做過一番法事之后,讓所請的神仙托身在活人身上,于是活人扶筆寫字,代表了神仙的意志,以此來問吉兇,作決斷。

←唐吳道子《送子天王圖》(局部)↑民間的扶鸞筆和沙盤

何紹基書法

這種活動,我們在小說和電視中經常可以看到。《紅樓夢》第四回“葫蘆僧亂判葫蘆案”中,門子向賈雨村獻計了結薛蟠命案,便要雨村“只說善能扶鸞請仙,堂上設下乩壇”等語,說的就是“扶乩”。筆者少時居于鄉間,也曾見過鄉人扶乩占卜的活動,在我們南匯,俗稱“扛壁姑娘”。到扶乩之日,兩位大嬸站于左右,各伸出一個手指在兩側抬著一個倒置的竹笸籮,前端插一根簪子,放在灑滿面粉的桌面上。有問卜者,先磕頭跪拜,然后向著那笸籮問自己想知道的未來之事。須臾,那簪子就拖著兩人在桌面上寫字,以作回答。二十年前,我自己也曾占過一卦,可惜并不準。不過至今想來,那兩位扶笸籮的大嬸是我近親,一個并不識字,緣何真能寫出字來。而且兩個人要自如操控在桌面上的簪子起起落落地寫字,似乎很有難度。隨著科學的發展,相信有研究者能給出一個合理的解釋。

“扶乩”占問司空見慣,而“扶乩”作畫的,卻是聞所未聞。徐世澤的這件《和合二仙圖》,卻是他“扶乩”吳道子,而由他自身捉筆畫成的,所以題款是“芷湘君屬,道子”的字樣。由此真相大白,吳道子為徐世澤作畫也就“順理成章”了。畫成了這樣一件作品,徐世澤十分得意,前后題了三次,不但填了《人月圓》一闋,五言律一首,還說此為“仙筆無疑”,吳道子“精神不死”,“此幅當什襲藏之”。寶愛之情,溢于言表。

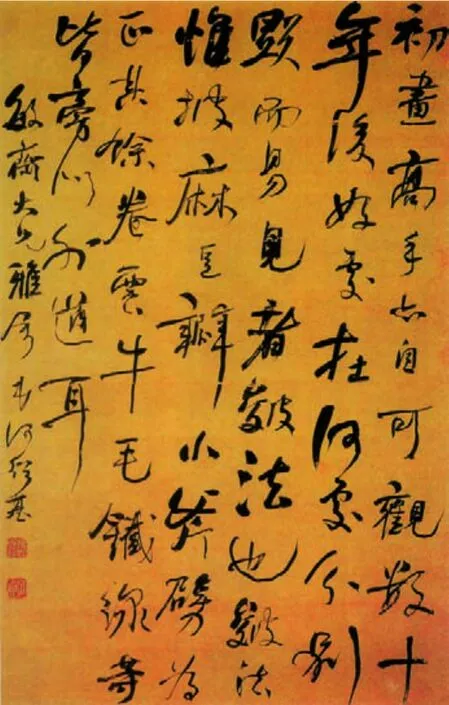

唐代畫圣吳道子,至今已沒有真跡傳世,相傳是他所作的《送子天王圖》卷,現藏日本,從中大體可以看出吳道子的畫風。比較之下,不難看出,徐世澤的這件畫作,筆墨風格與唐代畫風相去十萬八千里,因此所謂的“扶乩”作畫,只是一種文人的游戲而已。徐世澤的題字,也完全是清人何紹基的書風,這與他的書風是一致的。把玩之下,不僅令人感慨:這是迷信耶?是墨戲耶?是文人憤世嫉俗的張狂?還是書生思古慕賢的神往?文人書畫,因其豐富的人文內涵,能讓欣賞者回味無窮,這正是文人畫的精髓所在。

再說徐世澤,也是一個有趣的人物。據記載,他是清末舉人,工書法,真草隸篆四體俱饒功力,隸得漢碑神髓。間亦作畫,與任伯年、陸恢、吳昌碩、顧鶴逸等相切磋,但畫幅絕少流傳。他書法初學顏真卿,后則服膺何紹基,因為何紹基號為“蝯叟”,他乃自號“次蝯”。連字號之間,都張揚出個性和癡態。這樣的一個“可人”所留下的一件“尤物”,難道不值得我們把酒賞玩,浮一大白嗎?■

編輯:陳暢鳴 charmingchin@163.com