從報告到公開,官員須“守白”

文/沈棲

風云雜談

從報告到公開,官員須“守白”

文/沈棲

國務院日前召開的第五次廉政工作會議傳遞出強化領導干部監督的重要信息,其一便是:今年將要“研究推進領導干部報告個人有關事項在一定范圍內公開”。

作為黨內監督的一項重要內容,領導干部報告個人有關事項的制度實施已有些時日了。1997年,我國就頒布實施了《關于領導干部報告個人有關事項的規定》,歷經兩次修訂完善,2010年5月新頒布的《關于領導干部報告個人有關事項的規定》,將住房、投資、配偶子女從業等內容列入其間。

近兩年的實踐證明,這一規定在一定程度上起到了制約權力、監督官員的積極作用。將領導干部個人有關事項從“報告”延伸至“公開”,這一跨越使得領導干部更為“透明”,我國的反腐倡廉工作也隨之提升了一步。其道理極為淺顯:“報告”僅是領導干部將自己的有關事項向組織或上級部門陳述,而“公開”面對的則是社會公眾。如果說前者是黨內監督的一個舉措,那么,后者便是社會監督的題中之義。

領導干部如實報告有關個人事項,定期接受組織審視,這對清除黨內“細菌”,防止“帶病提拔”,無疑是一項防范性措施。

近年來,隨著民主政治的進展,公眾對領導干部個人有關事項的知情需求、監督需求與日俱增。但是,客觀而論,由于缺失“公開”的程序,公眾知曉領導干部有關事項的渠道并不暢通,監督效果甚微。這從一些落馬的貪官“懺悔書”中所袒露的“我在臺上誰能監督、誰敢監督”之類心跡也能提供些許證據。

或曰:領導干部也是人,他也有保護個人隱私的權利。這是一種混淆視聽的說法。無須論證,作為基本人權之一,隱私權確實是受法律保護的權利。倘從自然人的角度視之,領導干部也有隱私,他的隱私權自然要得到法律的保護。但是,當他以領導干部身份出現在社會的公共領域,便有了“公眾人物”的屬性,其某些隱私就不再是私密了,如當年克林頓的風流軼事并不因為是其隱私而拒絕曝光。西方國家似乎已形成一個共識:當公眾人物和政府官員的隱私權與民眾的知情權發生矛盾時,多以尊重民眾知情權為主。這體現的是權利與義務對等的原則,因為公眾人物或政府官員比普通人占有更多的社會資源,理應比普通人承擔更多的社會義務。

行筆于此,我的腦海里忽而跳躍出“守白”兩字。“守白”一詞出自《莊子·人間世》的“虛室生白”,意為保持空明的心境,后引申為恪守清白、保持清廉,并成為我國傳統文化中的為官之道(歷朝歷代的官場是否遵循之,那是另一碼事)。宋代岳飛曾寫銘文:“堅持守白,不磷不緇”(磷、緇意指黑色),表達了自己堅守操守、保持清廉的志向。封建社會的官場,因為不存在一套科學的、切實

可行的旨在規范和監督各級官員清廉的規章制度,所以,“守白”者也就如岳飛等少數官員的個人行為。

隨著歷史的進步和社會的發展,公眾對領導干部寄予了更高的要求,“守白”自是最基本的準則。試想,一個手腳不干凈的官員能在多大程度和多大誠意上“為人民服務”,或曰“執政為民”?如今領導干部公開自己的個人有關事項,替自證“守白”多了一條路徑,相信一身正氣、兩手清風的領導干部是決計不會存有半點的猶豫和一絲的顧忌。

國務院新規定領導干部有關個人事項從報告到公開的制度,確實是個好兆頭,但要兌現之還有很多具體的操作問題,諸如在哪個范圍公開?公開相隔多長的時段?報告不實如何處置?不予公開如何追究責任?等等,公眾期待可操作性的細則自是情理之中的事兒。

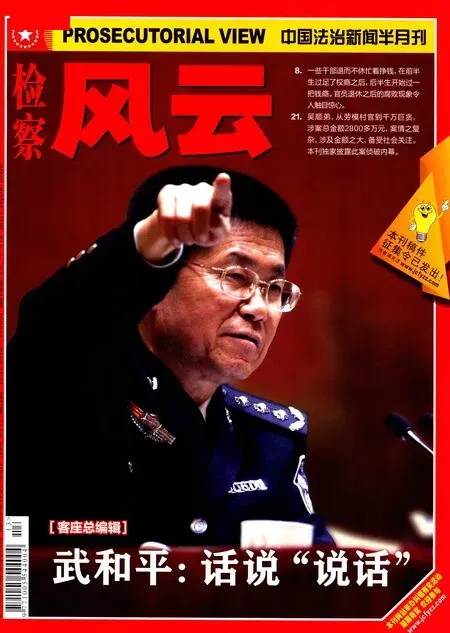

圖:陸小弟 編輯:程新友 jcfycxy@sina.com