分布式非線性氣動力模型彈性飛機動力學研究

張戈, 王正平, 任鐘霖

(西北工業大學 航空學院, 陜西 西安 710072)

分布式非線性氣動力模型彈性飛機動力學研究

張戈, 王正平, 任鐘霖

(西北工業大學 航空學院, 陜西 西安 710072)

建立了線性與非線性兩種分布式氣動力模型,在彈性飛機模型上添加所建立的氣動力模型,驗證了整個系統的有效性。對所建立的模型進行著陸及突風擾動動力學仿真,對比線性及非線性氣動力模型的飛機動力學響應的差異,結果表明非線性氣動力模型能夠更合理地計算飛機大迎角狀態下的氣動載荷及動力學響應。

柔性飛機; 非線性; 分布式氣動力; 動力學

引言

在大展弦比太陽能無人機、高空長航時無人偵察機等飛機設計時,大展弦比機翼及先進復合材料技術的應用越來越普遍,這使得相應的飛機動力學仿真必須考慮飛機的結構彈性特征、沿展向的氣動力分布特性以及大迎角下的氣動力非線性特征[1]。

目前大多數相關研究在對彈性機身進行分布式氣動力建模時,都采用線性氣動力模型。但是大展弦比彈性飛機在受到突風擾動、著陸等情況時,其機翼或機翼的某一部分會進入大迎角狀態,升力進入非線性段,此時線性氣動力模型無法準確描述飛機的氣動載荷。因此有必要研究在上述大迎角狀態下,采用線性及非線性氣動力模型時動力學仿真結果的差異,以便對飛機設計提供更精確的參考。

1 飛機動力學建模

1.1 彈性飛機建模

為了簡化問題,只考慮飛機結構的線彈性變形。利用結構有限元技術,計算飛機結構的自然頻率及對應的模態,在動力學仿真過程中,彈性飛機某一節點處的位移矢量采用模態疊加的方式計算,表達式如下:

u=∑aiΦi

(1)

式中,u為各個節點的位移矢量;ai為模態參與因子;Φi為彈性飛機的特征位移矢量,即模態。

1.2 作用在彈性飛機上的分布式氣動載荷

為了便于對分布式氣動力的描述及計算,對飛機的受力情況做以下假設[2]:

(1)各翼型剖面氣動力作用點在1/4弦線上;

(2)在機翼的變形中,翼肋處剖面由于翼肋的加強而不產生結構變形,翼肋處的升力線不發生變化;

(3)在仿真中,氣動力全部加載到機翼與尾翼上,機身不直接承受氣動力作用。

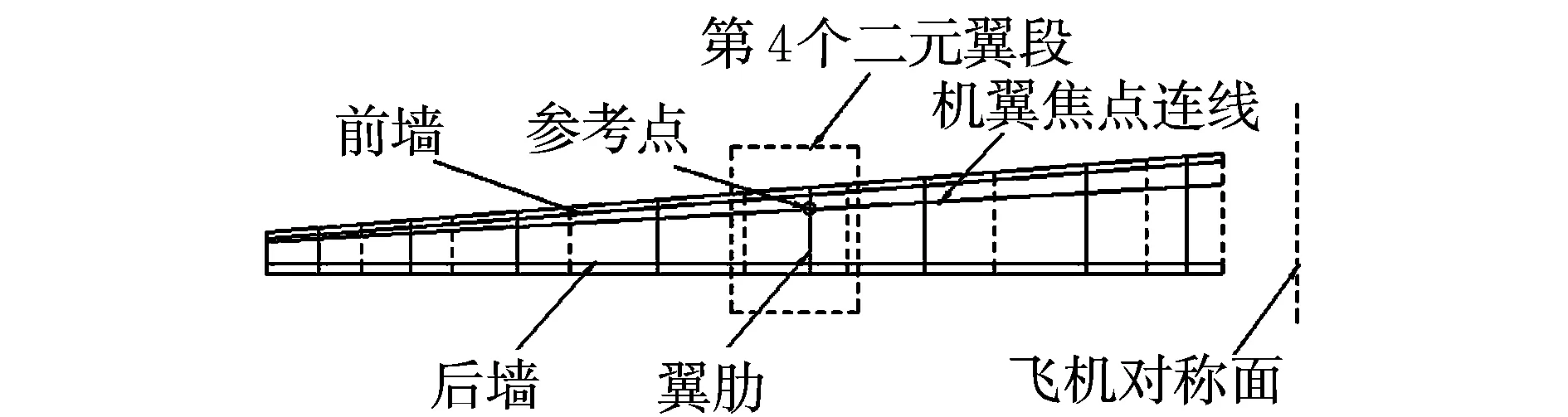

基于以上假設,利用有限元的思想,將機翼沿展向離散為若干個翼段,每個翼段包含一條翼肋且翼肋兩側的機翼面積相等,在焦點連線與翼肋交點處建立參考點,以參考點處的當地氣動力作為整個翼段的氣動力均值,以離散的翼段氣動力分布近似機翼的展向氣動力分布[2-3],如圖1所示。

圖1 翼段劃分示意圖

作用在機翼的第i個翼段的當地氣動力為:

(2)

式中,CD0wi為機翼第i個翼段處的零升阻力系數;CLwi為機翼第i個翼段處的升力系數;Awi為機翼第i個翼段處的升致阻力系數權重,本文設Awi沿翼展方向線性分布。

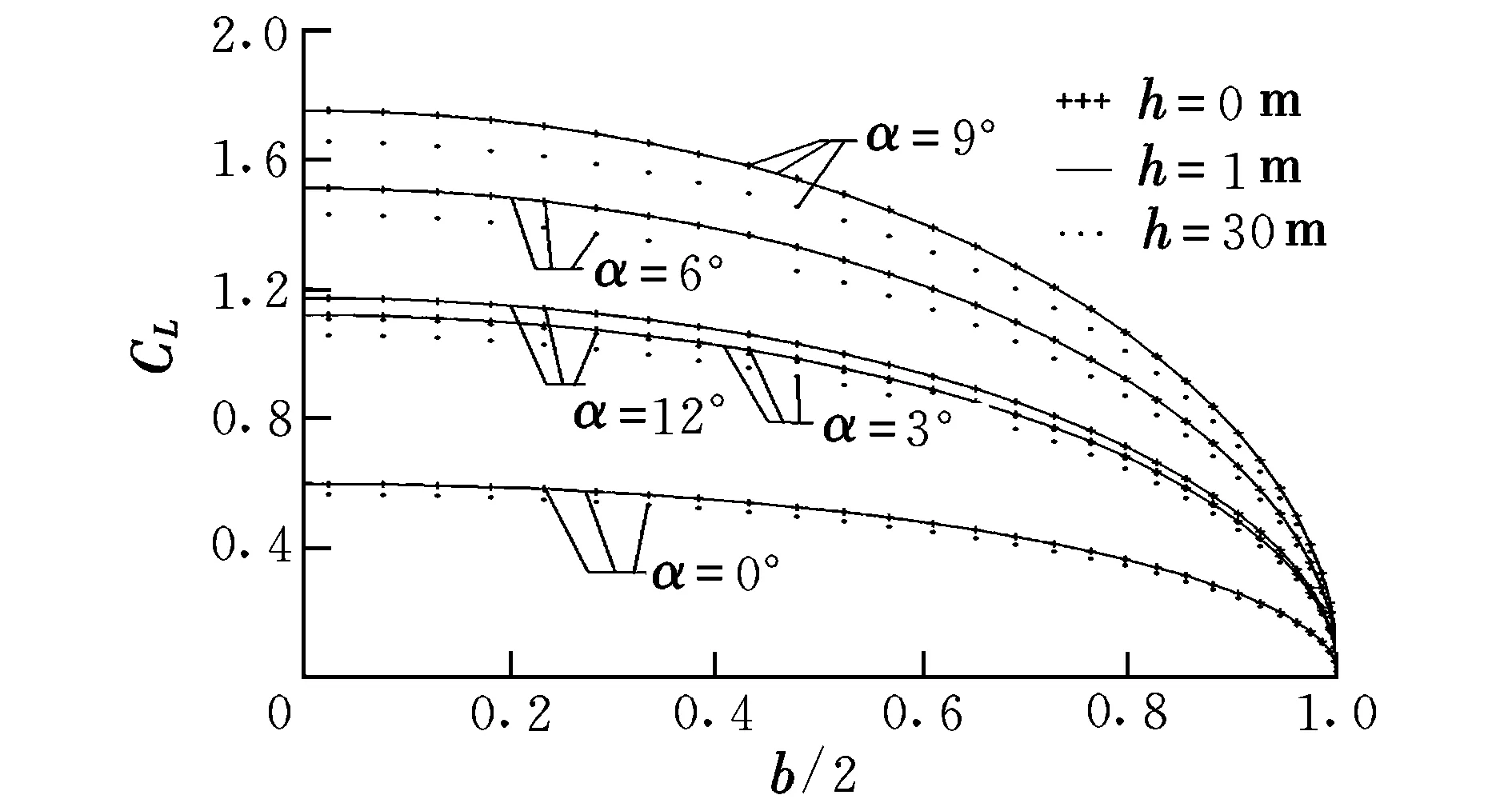

從風洞實驗或者CFD技術獲得氣動力數據,進行地效修正后,分別對線性及非線性氣動力學模型建立升力系數與迎角、高度及展向位置之間的數據庫,如圖2、圖3所示。在動力學仿真過程中,可以通過對展向位置、飛行高度及迎角進行實時三維三次樣條插值,求得瞬時升力系數值,進而求出翼段當地氣動力。

圖2 機翼線性分布式氣動力模型

圖3 機翼非線性分布式氣動力模型

尾翼的氣動力建模與機翼類似,同樣劃分翼段,建立參考點與相應的線性或者非線性氣動力插值表,通過插值計算氣動力。

1.3 全機動力學數學模型

采用拉格朗日方程描述彈性飛機系統的運動,對1.1節中所建立的飛機有限元機體模型及其他剛、柔性部件,寫出對應的拉格朗日方程及約束方程[4]。

(3)

2 動力學模型驗證

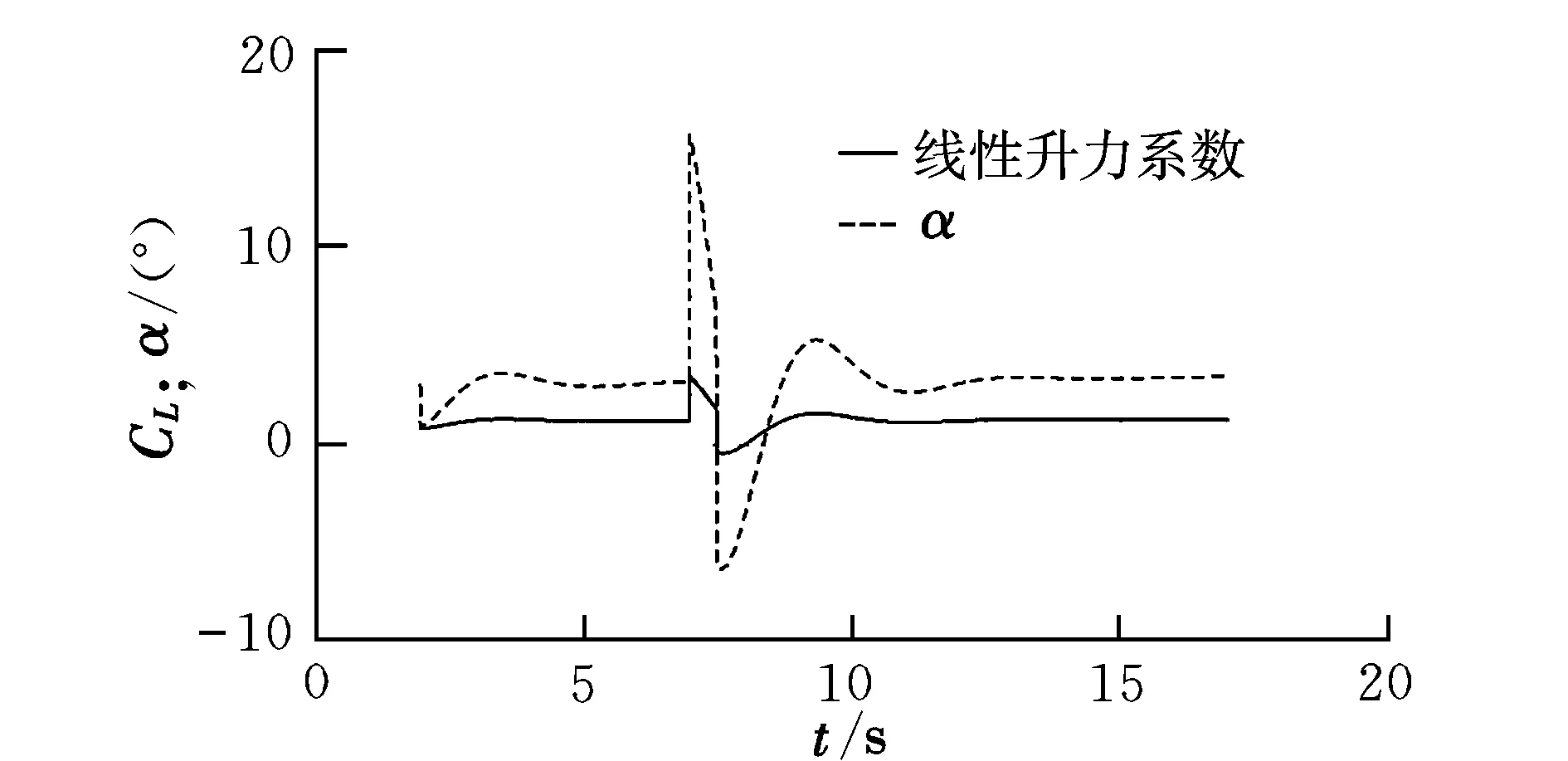

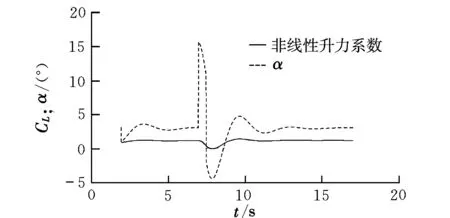

以一架常規布局的大展弦比飛機握桿自由著陸過程為研究對象,檢驗在確定的迎角變化規律下,線性與非線性氣動力模型在求解升力系數時的差異,機翼左側第一個翼段單元參考點升力系數的計算結果如圖4所示。

圖4 線性與非線性升力模型對比

從圖4中可以發現,迎角較小時,線性與非線性分布式氣動力模型在左側第一個翼段處的升力系數計算值重合,而在大迎角下,線性氣動力模型計算的升力系數隨迎角線性增加,非線性模型計算的升力系數則體現了升力非線性特點。因此可以確定,所建立的線性及非線性氣動力模型合理有效。

3 動力學仿真分析

對所建立的大展弦比常規布局彈性無人機模型,分別采用線性及非線性分布式氣動力模型進行平飛突風擾動仿真及握桿自由著陸仿真,并對結果進行分析。

3.1 平飛突風擾動仿真

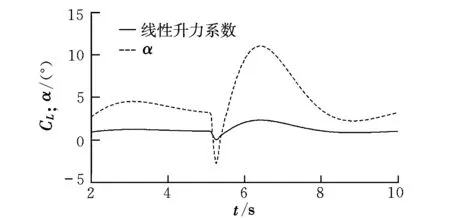

仿真初始條件為:速度90 m/s,俯仰角1°,高度200 m。在第5 s時對飛機作用大小為15 m/s、時間為5 s的垂直向上的突風,以左側第一個翼段處的當地迎角及當地升力系數考察飛機的動力學響應。線性分布式氣動力模型及非線性分布式氣動力模型的響應曲線分別如圖5、圖6所示。

圖5 線性氣動力模型突風擾動響應

圖6 非線性氣動力模型突風擾動響應

從圖5中可以看到,當飛機受到突風擾動進入大迎角狀態時,線性分布式氣動力模型的升力系數隨迎角線性增加,使仿真飛機的低頭力矩劇烈增大,升力系數的響應反過來對迎角的變化產生較為明顯的影響,擾動后迎角曲線的第一個下降段變化劇烈,拐點處曲率很大,負迎角的峰值也較大。在非線性模型中(見圖6),迎角劇烈增加導致機翼上表面分離之后,升力系數平緩下降,相應的低頭力矩也平緩下降,突風擾動終止后,迎角的響應也相對平緩,相對于線性分布式氣動力模型,非線性氣動力模型更能真實地反映機翼分離導致的氣動力、力矩非線性以及相應的動力學特性。

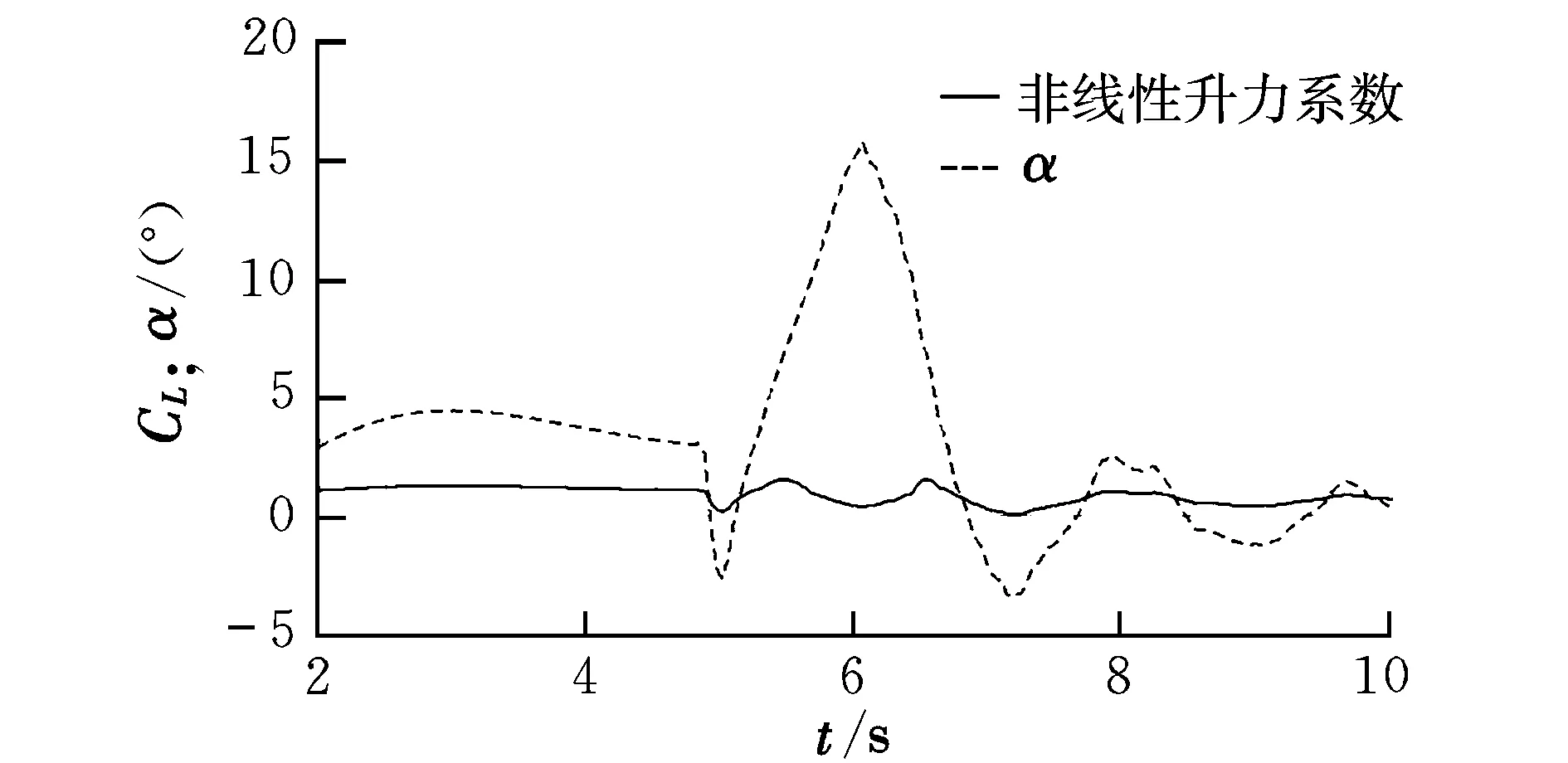

3.2 握桿自由著陸仿真

仿真初始條件為:進場速度55 m/s,俯仰角3°,高度10 m。以左側第一個翼段處的當地迎角及當地升力系數考察飛機的動力學響應。線性分布式氣動力模型及非線性分布式氣動力模型的響應曲線分別如圖7、圖8所示。

圖7 線性氣動力模型握桿著陸響應

圖8 非線性氣動力模型握桿著陸響應

從圖7、圖8可以看出,仿真飛機機輪觸地后,由于前起落架的反行程運動,飛機進入大迎角狀態。在線性模型中,機翼不存在分離,故升力系數隨迎角持續增加,為飛機提供了額外的低頭力矩。但在非線性分布式氣動力模型中,升力系數在迎角增加時下降,這導致因起落架觸地所產生的抬頭力矩不能得到較好的平衡,故飛機縱向的能量在前后起落架的油液緩沖器阻尼、彈簧的彈性力以及飛機的氣動阻尼共同作用下多次振蕩才趨于平衡,這與在線性分布式氣動力模型下的計算結果差異十分巨大。

4 結論

通過本文的工作能夠得到以下結論:

(1)所建立的彈性飛機線性分布式氣動力模型能夠表現氣動力隨迎角線性變化的線性氣動力特征;非線性氣動力模型能夠在迎角增大時表現氣動力的非線性特征。所建立的整套系統合理有效。

(2)在突風擾動情況下,非線性分布式氣動力模型較線性模型在擾動后進入大迎角狀態時,氣動載荷更小、更平緩,更能反映大展弦比彈性飛機受突風擾動時的氣動載荷的非線性特征。

(3)在握桿著陸仿真過程中,非線性分布式氣動力模型較線性模型而言,雖經多次振蕩,但是氣動載荷值較小。

(4)從本文的研究可以看出,非線性分布式氣動力模型對大展弦比彈性飛機在大迎角狀態下的動力學研究更為合理、有效。

[1] 史友進,張曾錩.大柔性飛機著陸響應彈性機體模型[J].東南大學學報(自然科學版),2005,35(4):549-552.

[2] 杜泉峰.大柔性飛機起降動力學研究[D].西安:西北工業大學, 2010.

[3] 汪清,何開鋒,錢煒祺.飛機大攻角空間機動氣動力建模研究[J].航空學報,2004,25(5):447-450.

[4] 杜泉峰,王正平,王穩江.彈射式導彈發射時載機動力學響應研究[J].飛行力學,2010,28(2):51-54.

Studyonflexible-bodyaircraftflightdynamicsbasedonnonlineardistributedaerodynamicforce

ZHANG Ge, WANG Zheng-ping, REN Zhong-lin

(College of Aeronautics, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, China)

Linear and nonlinear distributed aerodynamic force models are established and applied on flexible-body aircraft models, and the entire system is proved to be reasonable and available. Landing simulation and gust perturbation simulation are run based on the established model. The difference between the dynamic responses of linear and nonlinear aerodynamic force models are compared. The results show that the nonlinear aerodynamic force model is more reasonable for the calculation of aerodynamic force and dynamic response of aircraft at high angle of attack.

flexible-body aircraft; nonlinear; distributed aerodynamic force; dynamics

2011-05-27;

2011-10-20

國防基礎科研計劃資助(A2720060290)

張戈(1987-),男,遼寧莊河人,碩士研究生,研究方向為飛行器總體設計;王正平(1964-),男,陜西西安人,教授,研究方向為飛行器總體設計。

V212.1

A

1002-0853(2012)02-0110-03

(編輯:王育林)