韓國的社會福利、有效治理與發展

[英]林斯坦 王敬堯(譯)

(牛津大學 跨學科區域研究院,英國;華中師范大學 政治研究院,湖北 武漢430079)

韓國的社會福利、有效治理與發展

[英]林斯坦 王敬堯(譯)

(牛津大學 跨學科區域研究院,英國;華中師范大學 政治研究院,湖北 武漢430079)

在兩代人的時間里,韓國取得了三個大的發展成就:經濟上從貧窮轉變為繁榮;社會安全網覆蓋面擴大,獨裁制轉變為民主制,即使是威權主義統治,也是有目的的威權;將發展擴大到社會發展,這一點借助社會政策得以實現,并有助于使韓國的現代化不單是冷酷的經濟增長。除了經濟和社會的發展,韓國也在非政府組織上有了很大的發展。組織機構的多元性,使得經濟和社會發展得以持續,而無需經歷發展型國家減緩以及從威權政府過渡到民主政府的危機。

社會福利;國家治理;韓國模式

韓國的故事是被講述過的最了不起的發展故事。在兩代人的時間里,韓國取得了三個偉大的成就。第一,貧困轉變為繁榮。經歷了日本殖民地時期和二戰的韓國是一個飽受壓迫和極度貧困的國家,而韓戰更是帶來巨大的破壞。對這樣一個國家,我們不敢抱以太多期望。它被認為已經人口過剩,自然資源匱乏,而且長期至少被外界認為是一個可持續性較弱的國家,很可能政治上會轉而依賴某種長期的威權主義,而經濟上依賴于日本。然而到上世紀末,韓國已經處于世界經濟規模的前十位,而且還在持續快速增長。第二,社會安全網覆蓋面擴大,以至于重要人群都能獲得經濟發展的好處。這個安全網的建立是漸進式的,但未來的歷史學家將會看到,韓國福利國家的建立只用了相當短的一段時間。第三,獨裁制轉變為民主制。韓國生來是一個民主的國家,但從1961年到1987年的26年內,國家處于獨裁之下,主要是軍人統治和階段性的無情的獨裁統治之下。最引人注意的是,當獨裁政體在1987年全國性的起義面前垮合時,并沒有帶來混亂,而是有秩序的轉型。

和往常一樣,我們需要對上述論斷加以限定。韓國是繁榮的,但并非所有的韓國人都富裕。有一張社會安全網并且保護了絕大多數人群,但貧困并未完全消除。不平等也更多地成為一個政治問題。韓國的民主制度是穩定而鞏固的,但仍然是一個帶有許多不足的民主制度。

一、治理與社會政策

韓國的發展是國家領導的,而且被認為是強政府的產物。這種解釋盡管沒有錯,但卻需要進一步深化、修正并了解其細微之處。

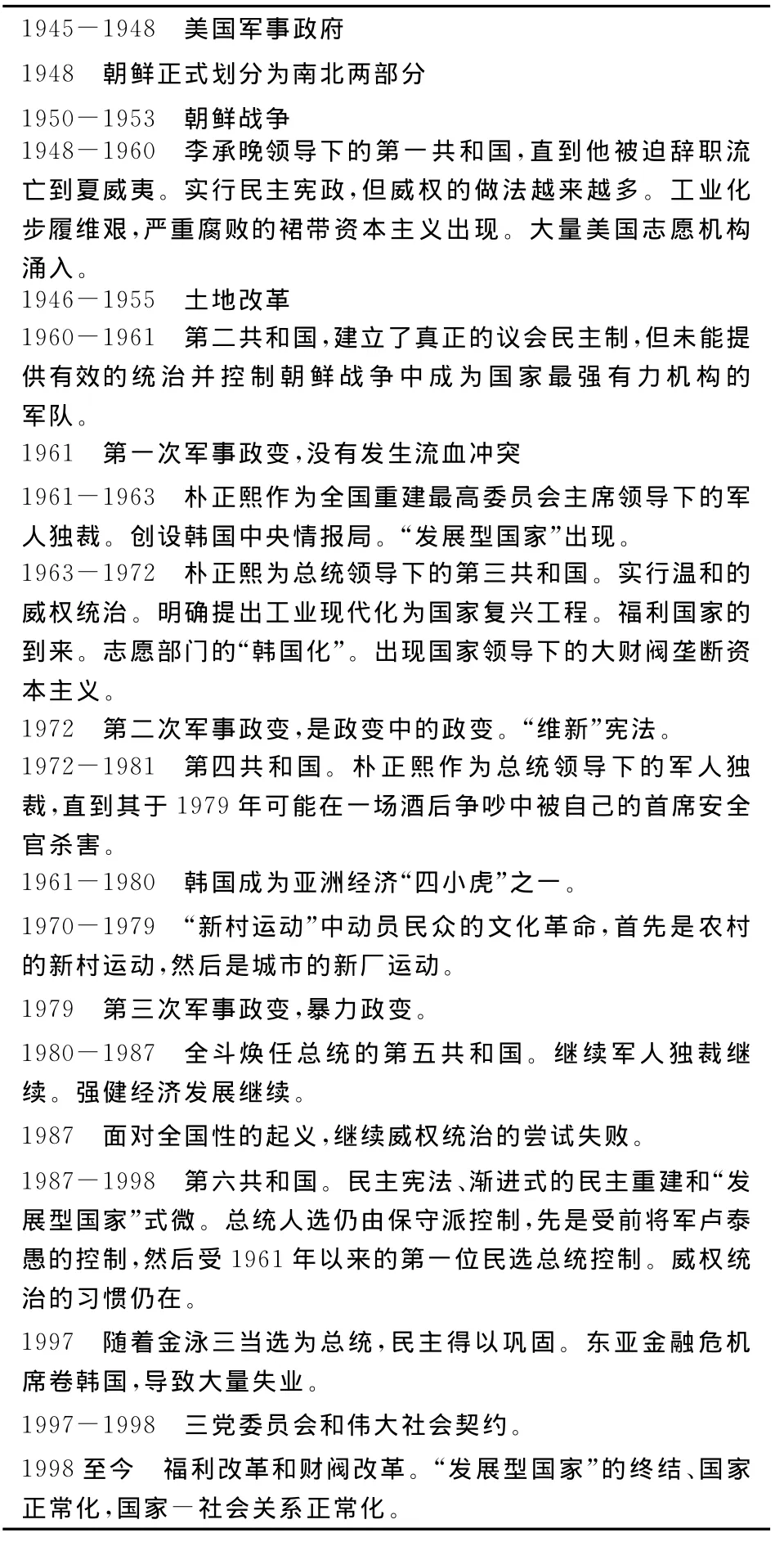

韓國的轉型發生在26年的威權統治之后。威權統治始于1961年的第一次軍事政變,或者至少是這一階段打下的基礎。因此,理解大韓民族歷史的關鍵,是理解韓國威權統治的本質,因而也就需要理解當1987年威權統治垮臺時,政治體制是如何相對輕松地轉變為穩定的民主政體的。表1和表2給出了韓國發展的大事年表。

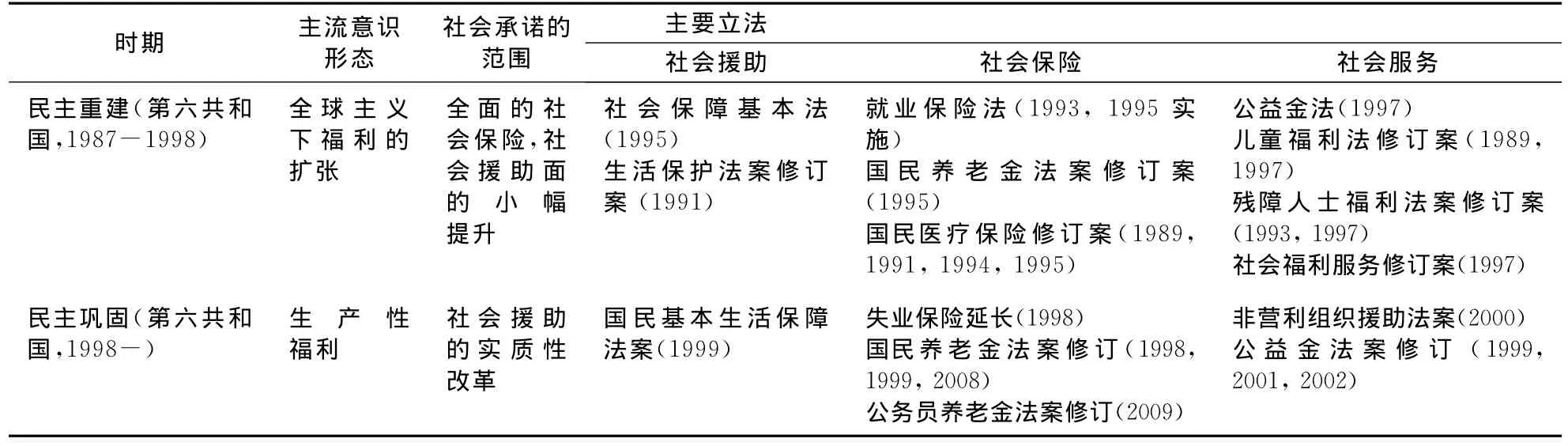

韓國威權統治的一個特點是,中央政府在社會政策之初就起著重要作用,最初是把社會政策作為社會保障的一個“承諾”,然后隨著經濟發展和權力關系的改變,逐漸轉變為“現實”的社會保障。在我們的專著《韓國政府與社會政策——韓國如何從貧困和獨裁到富裕和民主》中,我們試圖透過社會政策的棱鏡來闡明韓國的治理模式。我們有兩個目的,第一是探討“發展型福利國家”,然后運用福利國家分析作為更一般的國家分析的切入點。文章試圖通過觀察韓國政府如何運用社會政策作為治理的工具,來揭示韓國政府運作的具體細節。韓國福利國家發展年譜見表3。

表1 韓國政治體制演變歷程

表2 韓國的發展:大事與里程碑

表3 福利國家的發展

續表

二、發展型福利國家

韓國政府在第一共和國期間并不特別引人注目,但令人驚訝的是,事后看來,很多東西都是在這個時期確定下來,并且對韓國人的生活產生重大影響。韓國生來是一個民主政體,第一共和國確立了民主制度為韓國合法的制度。從一開始,韓國就是一個以國家為中心的社會,國家和政府由強有力的總統制主導,經濟是國家發展的第一要務。伴隨著少量以財團為中心的大型集團公司的出現,半壟斷的資本主義經濟最終開始出現。在政府與大企業的共生關系中,經濟發展本身是由國家領導的。在政府未提供社會服務的真空領域,志愿組織蜂擁而入。一種新的治理體系產生了,在這種體系下,國家盡管強大,但卻是通過與非國家的行動主體一起合作實現政府的意圖。在社會政策領域,志愿組織成為國家提供社會服務的工具,而企業則成為社會保障的工具。

第一共和國的一個顯著成就是土地改革。這一改革始于美國軍政府時期的1946年,直到1955年完成。土地改革為今后的經濟發展鋪平了道路。大規模土地所有被瓦解,土地以低價分配給農民。這減少了舊的地主階級及其不可避免的保守主義。農業生產率提高了,農產品進口需求下降了。年青一代的男男女女從土地上解放出來,涌向學校教育和工業勞動。結果之一是教育的革命 ,到1950年代,整個韓國幾乎全部脫盲了。這種投資教育的傳統一直延續到今天。

1961年樸正熙將軍和此后多位上校的軍事政變使得民主制度被擱置了26年,盡管第三共和國時期(1963年-1972年)民主有一點發展的空間。國家的權力壓倒了社會,經濟現代化成為樸總統明確強調述的國家重點,所有相關的力量都被動員起來推進這一目標。

獨裁制度需要從反對共產主義、經濟現代化和社會政策中尋求合法性。直到全斗煥總統執政時期(1980-1988)“福利國家”這一概念才被官方正式引入,但基礎性的政策動議仍是在樸正熙時期定下的。1962年和1963年開始實行公務員養老金和軍人養老金,1963年開始實行意外工傷保險,1965年開始試驗國民健康保險,并于1977年成為強制性保險項目,貧困救助體系到1963年得到改進,1973年通過《國民養老金法案》,盡管在樸執政期間并未實施。跟其他國家一樣,韓國的福利國家也是從貧困救助的基礎上成長起來的。這是殖民時期的遺產之一,由1944年的Choson濟貧法確立下來,國家給老年人、殘疾人、孕婦和兒童等人群提供援助。在整個第一共和國時期,韓國在社會政策上仍然是一個濟貧的國家。

濟貧的延續性第一次被打破是在1961年政變之后,當時正初步嘗試性將韓國再造為一個社會保險的國家。至此,韓國進入了發展型福利國家階段。有三個特點界定著發展型福利國家。首先,社會政策是作為發展的工具在發展過程的初期被引入,而不是在發展過程的較晚階段作為發展的結果而出現;其次,經濟發展占絕對優先地位,社會政策服從于經濟政策;第三,公共社會開支是最低限度的。國家扮演管制者的角色,但作為管制者的國家在提供公共服務上幾乎是缺位的。它對非國家行動者的服務供給施加管制,包括雇主的職業福利、雇主和工人的社會保險,以及志愿組織的社會服務供給。這些社會服務的提供是逐步擴展的,但除了最低限度的貧困救濟之外,國家的角色仍然局限于管制者。延續性的第二次中斷來自1997年的亞洲經濟危機和民主鞏固的雙重影響。這兩件大事復雜的相互作用使得韓國對經濟危機的反應是社會政策的擴張而不是收縮。發展型國家的時代,以及發展型福利國家的時代過去了。市場,包括勞動力市場被解除管制,“靈活性”成為開放勞動關系爭論中的主導觀點。在社會政策中,失業補償得到擴展,自由裁量的貧困救濟被以權利為基礎的現代社會援助體系所代替。通過這些改革,國家在原則上承擔了最低社會保障的責任。從量上看,這一轉型并不顯著。按照經濟合作組織的標準,韓國的公共社會開支一直比較低。由于地方政府缺乏足夠的意愿、勝任力和可行性能力,中央制定的政策在地方政府實施中也遇到了嚴重的問題。但新的福利體系代表了政府職能在角色和責任上本質的轉變,包括地方政府的角色和責任也越來越多地發生了轉變。國家已經走出了作為管制者的保留地,并意義重大地讓自己也成為服務的提供者。

三、聯盟治理

“持續的悖論”是描述韓國威權國家運作的最佳詞匯。它同時采用了幾種看似不相容甚至相互矛盾的治理模式。基本上,它有掌控權力和運用權力兩種不同的運作方式。在掌控權力上,獨裁者是非常強硬的。樸正熙總統的首要措施之一,是設立他個人控制之下的秘密警察機構——韓國中央情報局,工會運動也尤其遭到無情鎮壓。但在運用權力于治理上,他們是相當精明、老練和驚人地溫和的。一方面是獨裁,另一方面是合作、選舉和動員。并不是非此即彼,既非單純的獨裁和非合作,也非單純的合作和非獨裁,而是既獨裁又合作。國家在掌控權力上冷酷無情,但在治理上卻更多通過合作而非粗暴的命令。

我們發現了四種動員的聯盟。第一種是政治領袖與高級官員和顧問之間的聯盟。獨裁者運用鐵腕將那些靠不住的人清洗出去,或讓他們靠邊站。一旦完成了清洗,他們就對可以與自己合作的官員和顧問采用懷柔策略,讓他們進入權力領域,給他們權威,為他們設立合作機構,比如,與政治大佬合作而并非僅僅作為附庸的強有力的咨詢機構。這些公仆和顧問受到奉承,自以為自己是政治中立的,但實際上他們有很強的政治立場。他們也不過是一些自命為改革者的凡夫俗子(而且幾乎總是如此),是他們把現代化的風氣帶入宏大的政治工程。他們放眼世界,發現現代國家都是福利國家。因此他們說,如果我們要現代化,就得有福利國家。我們也這么認為。

第二種聯盟是政府與企業,尤其是與大企業之間的聯盟。這種聯盟廣為人知,但我們仍然需要了解其自相矛盾的本質。1961年的軍事政變部分是反對在李承晚時期發展起來的裙帶資本主義的文化。但是樸正熙將軍很快就認識到,除了他厭惡的資本家,因而接受他并非情愿的與他們合作的政體,他沒有別的辦法實現其工業現代化的宏圖大略。為了讓他們接受他的命令,他不得不收買他們,這造成的結果并不好看。這是一種國家領導的壟斷資本主義,腐敗盛行,但是這種方式很有效,由此帶來的經濟增長是舉世無雙的。

第三種聯盟是市民社會與志愿組織之間的聯盟。這種聯盟相比于政府-企業之間的聯盟還不那么廣為人知,但重要性上卻毫不遜色。志愿組織是1945年之后美國的舶來品,很多都是從有社會目的的傳教運動 發展而來。在以往的文獻中,韓國的志愿部門被描述為民主之后產生的現象,但這其實是誤讀。志愿機構從一開始就在發揮作用,而且在整個威權時期都很積極,提供了很多社會服務。獨裁統治者并沒有鎮壓這些運動,也沒有將其歸入國家控制之下,而是將其“韓國化”并趕走了美國人。他們再一次獲得控制權,并讓市民社會知道,誰才是真正的老板,他們應該努力工作的目標是什么。而一旦明確這些之后,他們也給這些非政府組織以空間和權威。他們讓志愿組織存活下來,就像對待企業一樣,讓志愿組織自己決定提供統治者需要提供而自身又沒有能力或手段提供的服務。

第四個聯盟是民眾之間的聯盟。韓國一直是一個不服管束的國家,年紀稍長的人都還記得學生和警察之間經常在街頭發生沖突。這種動蕩局面很重要,不是因為它最后威脅到政體,而是因為它有助于永不沉寂的對民主的渴求。但這種不服管束仍然是表面上的,韓國人在根子里仍然是順從而勤勞的。政府動用了各種手段來贏得民眾的順從,它用社會保障,或者說最初是社會保障的承諾來購買合法性。它用經濟增長來贏得順從。它強迫雇主、至少是大公司為工人及其家屬提供職業福利,使他們至少成為比他們自己愿意的稍好一些的雇主,它 引導志愿組織提供社會服務。通過這些方式,國家為民眾的順服提供了理由。更重要的是,它通過文化運動在全國動員了民眾,最初是農村的新村運動,然后是城市的新廠運動。這些意識形態的運動促進了負責任和自力更生的社會風氣,并讓城鄉勞動者及其家屬參與到大大小小的發展項目中來。這些項目是“自愿性”的,無需政府太多投入。但是這些運動也是有組織的,讓億萬韓國人感受到他們是各種協會、委員會、理事會等等的成員或參與者。正如志愿組織的傳統一樣,這些運動是注入了市民社會 活力的草根組織的運動。

通常威權政體,比如蘇聯和東歐國家,都試圖消除非國家組織。而韓國是一個例外:非國家組織得到激勵并發揮作用。因此,對韓國異乎尋常的經濟和政治發展,以及國家領導在其中的作用的最終解釋,不是政府有威權的力量,而是有威權力量的政府通過動員而不是簡單命令的方式來統治。絕大多數威權領袖都認為,他們能夠而且應該管理國家。而韓國的威權領袖認識到,他們需要與非國家力量一起合作,而不是對抗。他們為國家現代化提出了任務,而且也致力于這些任務。為了實現這些任務,他們需要激發并調動官員、顧問、企業、志愿組織、城市和農村的勞動者的能量。動員策略是有效果的。那些被動員起來的人發達了,變得有權有勢。在政府內部,官僚職業化的傳統得以延續,在恢復民主統治的時候這一傳統也被繼承下來。

對企業的妥協使得一個新的中產階級發展起來。對志愿組織和民眾的動員刺激了公民參與和市民社會組織。因此,韓國不僅僅被帶向經濟發展,也被無意間帶向社會和政治發展。社會不是被塑造為一個單一的社會,而是一個富有公共組織和市民組織的社會。韓國的現代化是經濟上的,但又絕非僅僅限于經濟上的現代化。它有兩條線:一是經濟方面生產得到發展,二是社會方面社會組織也得到發展。當威權政體垮臺時,因為有適度多元的經濟、社會和政治秩序存在,而且富有活力,運轉良好,因而民主政府無需反革命和額外的重大劇變,能夠順利接手獨裁政府,發展因此而得以持續。

四、社會政策與發展

在解釋韓國歷史的時候,一直有關于內部因素還是外部因素的爭論。比如美國援助的重要性如何?韓國作為冷戰前線的重要性如何?毫無疑問,外部的影響是重大的,但韓國經驗的一個基本啟示是,無論如何,發展來自于國家本身,來自于其人民及其努力和能力。韓國一開始就加大教育投入,而且一直持續如此。它確實從美國的援助中獲得了一些好處,但很快就放棄了對美國的依賴。比如韓國獨立后蜂擁而入的美國志愿機構被“韓國化”,并被按照國家的設計來開展工作。韓國避免了很多其他欠發達國家的命運,擺脫了對國外NGO的依賴,這對韓國是有利的。

有一種觀點認為,社會和福利政策是發展的負擔。韓國的經驗并不支持這一理論。在韓國,積極的社會政策在發展過程的早期就被引入,它被作為經濟政策的一個有機組成部分,作為經濟發展的支持性投入,作為將發展從單純的經濟層面擴展到社會層面的工具。社會政策因此需要從更廣泛的意義上理解。在韓國,社會政策包括社會援助、以社會保險為形式的社會保障,和普遍的、志愿的公民社會動員。其中,現代社會援助是在民主鞏固和1997年經濟危機的雙重影響下導致的改革中,從貧困救濟發展而來。獨裁統治者清楚地表述了現代化這一國家工程,并承諾提供社會保護為該工程及其領導地位贏得合法性,并進而動員民眾為這一宏大的工程而努力和奉獻。

有一種觀點認為,強政府甚至是威權政府有助于國家擺脫欠發達的地位,或者是擺脫欠發達地位所必需的。韓國的經驗也并不支持這一理論。盡管在發展的過程中,韓國存在威權政府,但這種領導并不完全是通過強力,而是通過復雜的治理實現的。單純民主或單純獨裁都沒有帶來發展。決定性的因素是善治,民主的優勢是它能讓善治更可能。但民主制并不能保證一定善治,威權制下也不一定完全排除善治。當善治例外地在威權制下出現時,我們應該謹慎地認識到,這是治理,而不是通常認為的獨裁。盡管韓國的威權統治很嚴苛、專制而且丑陋,但仍然讓它可以歸入“善治”的是,它不僅有智慧使用社會政策作為發展的工具之一,而且對政治、經濟和社會生活的組織,非旦不壓制,還給予大力發展。對這些組織的壓制在威權國家中很常見,因此威權制度的垮臺通常帶來混亂。而韓國則不然,原因就在于國家有組織力量和多元主義來延續其發展。

韓國經驗對其他地區的發展啟示主要有三:第一是關于治理。韓國從有目的和有效的治理中獲益。即使是威權主義統治,也是有目的的威權。統治者清楚闡明國家發展的遠景,并動員全社會來實現這一遠景。第二是將發展擴大到社會發展。這一點借助社會政策得以實現,并有助于使韓國的現代化不單是冷酷的經濟增長;社會發展對于動員民眾參與到宏大的國家工程中至關重要。第三是關于可持續性。除了經濟和社會的發展,韓國也在政治、社會和非政府組織上有了很大的發展。正是這些組織機構的多元性,使得經濟和社會發展得以持續,而無需經歷發展型國家減緩以及從威權政府過渡到民主政府的危機。

Stein Ringen,Huck-ju Kwon,Ilcheong Yi,Taekyoon Kim and Jooha Lee:The Korean State and Social Policy:How South Korea Lifted Itself from Poverty and Dictatorship to Affluence and Democracy,Oxford University Press,2011.

2012-04-06

本文是哈佛燕京學社與華中師范大學管理學院聯合主辦的“東亞社會福利發展與治理轉型”國際高端研討會(2012年5月15-18日,武漢)主題發言文章之一,本刊中文首發得到作者授權。

責任編輯 王敬堯