林海聽濤—追憶中國林科院首席科學家、中國工程院院士王濤

本刊記者/龐貝 劉斌

2011年8月10日,王濤院士因病醫治無效逝世,享年75歲。

即使在病床上,她還念念不忘正在實施的生物質能源項目。

勤奮,執著,敬業,奉獻,精力充沛,思維活躍,這是這位女院士生命的關鍵詞。

她的一生,帶來了億萬苗木的根深葉茂;她的離去,帶走的是無數同行和后輩的深切追思。她植根于民眾需求和科研實踐的沃土,向往著科研成就與應用效能的廣闊天空,終于成長為一株高可參天的大樹。

1 科學家ABT、GGR,王濤的點“土”成金術

20世紀80年代初期,科研經費不足、設備簡陋、缺乏實驗場地,科研人員都在爭大課題,輪上王濤的,卻是不起眼的小課題—“植物扦插無性繁殖的研究”,課題經費1000元,聊勝于無。

為了節省經費,她就跑到醫院撿瓶子當實驗器材;為了趕進度,無數個夜晚她工作到深夜;在毫無防護設備的實驗室進行放射性同位素實驗引發身體不適,她不以為意……

苦心孤詣的努力換來了收獲。復合型綠色植物生長調節劑成功了,她把它命名為“ABT”,俗稱“生根粉”。ABT的應用效果實實在在:北京市林業局從內蒙古拉了幾車沙地柏苗,由于路途遙遠,近一個星期的行程,把樹苗都捂壞了,幾乎要死掉,一用生根粉,活了。

一步一步地積累,生根粉的信譽慢慢建立起來。此后,王濤解決了檜柏扦插的繁殖問題,同時完成了研究成果的小試和中試任務。實實在在的成績為她贏得了1984年的林業部科技成果獎。此后,她便投入ABT生根粉系列的推廣,并于1996年獲國家科學技術進步特等獎。

小項目獲得了大成功,但這位堅韌勤奮的女院士很快將ABT的“功勞簿”拋在了腦后。

為了適應環境保護的需要,1995年,王濤在科技部立項開始了無公害非激素型綠色植物生長調節劑(GGR)的研究。GGR是一類非激素型的生理活性物質,優于目前應用的植物激素及復合型植物生長調節劑,而且不需要低溫貯藏,易溶于水,無污染。這些特性,為提高植物苗木成活率、增加植物的產量開辟了新途徑。該成果2002年獲國家科學技術進步二等獎,同年列入國家科技成果重點推廣計劃。但王濤更看重的是,她的工作能為民眾帶來實實在在的好處。

王濤院士將農民看作她事業的知音,她也用工作成績為農民帶來看得見、摸得著的實惠。作物的增產、增收是最好的見證,農民在田間的笑容是最樸實、最真誠的擁戴。

這些成績和擁戴也為她贏得了無上光榮:國家科技進步獎特等獎、國家級有突出貢獻的專家、國家發明獎、林業部科技進步獎特等獎……

ABT、GGR走向世界后,國際榮譽同樣紛至沓來:美國匹茲堡世界發明展覽會金獎,遠東最佳發明獎,阿根廷布宜諾斯艾利斯國際發明展覽會生態最高發明獎,布魯塞爾尤利卡金獎,比利時教育部部長特別獎,羅馬尼亞發明協會頒發的一級杰出發明獎……

自1999年開始,王濤院士同埃及開展雙邊合作,使GGR在埃及的應用面積達6000公頃,取得了良好效果,得到了埃及政府、農業部的高度重視,也得到了埃及科技人員和農民的認可。通過GGR的合作,還促使雙方建立了中埃友誼林,促進了政府、使館、科技部門的交流合作,增進了友誼。1999年,埃及副總理兼農業部部長瓦利博士在接見王濤院士時稱“王濤院士熱愛埃及這片土地”。

對于榮譽和獎勵,她不怎么在意,她把別人眼中的“無上光榮”只看作是對自己一個階段工作的肯定,創新的腳步仍然不竭向前。

2 產業推動者成果轉化“王濤模式”

王院士總是說:“學科帶頭人尤其是從事應用學科研究的學科帶頭人,要有政策水平和經濟頭腦,要熟悉國家形勢和經濟發展趨勢。否則就不能使科學在經濟中起先導作用。應用學科更是如此。”

1989年,“ABT生根粉系列的推廣”被列入國家科委第一批37項重點推廣項目。

為了推廣ABT,王濤自力更生,建立起研究、開發、示范、推廣、生產經銷、人才培養、學術交流與國際合作的良性循環運轉機制,探索出一條具有中國特色的農林科技成果轉化道路。

為了推廣ABT,王濤在國家科委10萬元撥款、60萬元貸款啟動下,自力更生,自我滾動,不但用成果收益2000萬元支持了項目的實施,還吸引爭取4846萬元資金支持基層的推廣,組織起由推廣管理人員、專家學者、農林技術員為骨干,人數達千萬余人的推廣大軍。

經過十多年的推廣,ABT應用植物達1582種,推廣面覆蓋了全國80%的行政縣/市,推廣面積達1926萬公頃,經濟效益達144.75億元。該項目于1996年獲國家科學技術進步特等獎,這是迄今為止林業領域唯一一個國家科學技術進步特等獎。

與ABT推廣相似,王濤院士在全國31個省市1322個縣/市建立GGR試驗示范點8699個,應用植物品種達879種。6年時間,GGR系列在農林業應用總面積達353.7萬公頃,育苗15.36億株,經濟效益達32.4億元。

王濤院士(右二)考察生物質能源基地

ABT、GGR的推廣取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。但如何更好地發揮這一推廣體系的社會效能,王濤的目光轉向了“社會林業”。

王濤院士曾在接受媒體采訪時說:“要把林業的活動由部門職責發展到全社會職責,就要引導和組織全社會參與森林資源和生態環境的保護、恢復和建設。只要在社會林業構建工程實施中建立起提高社會林業工程科技貢獻率的機制和模式,就能使林業成為社會綜合發展和人類社會工程的一部分。”

“王濤院士做事情是大手筆、有氣魄。”于海燕博士回憶說。

這是中國林科院迄今為止范圍最大、層次最多、開放程度最高的科研項目之一,跨行業、跨學科、跨地域:24名專家領導、33個省級子課題、1969個縣級子項目、159萬人技術推廣骨干隊伍、280個社會林業工程示范縣、11629個示范點、1816項先進實用技術……。這一系列數字,建立起中國社會林業工程技術的龐大推廣體系,為以六大工程為主的林業建設提供了有力的科技支撐,并于2008年獲國家科技進步二等獎。

通過社會林業工程項目的開展,建立起中國社會林業工程與省域社會林業工程評價指標體系,不僅培養了人才,提高了林業生態建設工程的技術水平,取得了顯著的社會效益、生態效益和經濟效益,也為社會林業在中國實施創立了一種新模式。

截至目前,社會林業工程項目的推廣面積已達5054.79萬公頃,覆蓋了全國83.13%的縣級單位。同時,社會林業工程的實施也讓祖國河山蒙上了一片綠意:天然林區自然生態林呵護著自然環境,南方集體林區的庭院林果飄香,平原農區田成方、林成網,林業實用技術為林業又添新綠……

3 社會活動家林業的專家形象、國家形象

作為我國著名的林學家、森林培育學學科帶頭人、中國工程院首批院士,王濤在森林培育、社會林業工程和林木生物質能源的研究、開發與推廣方面,做出了顯著成績。她的專業是林業,她的視野卻遠不止林業。

從1993年當選第八屆全國人大代表、全國人大環境與資源保護委員會委員開始,王濤院士先后當選三屆人大代表、環資委委員,并當選第九、第十屆兩屆全國人大常委會委員,是林業行業第一位全國人大常委。

“第一”是一種榮耀,更是一種責任。

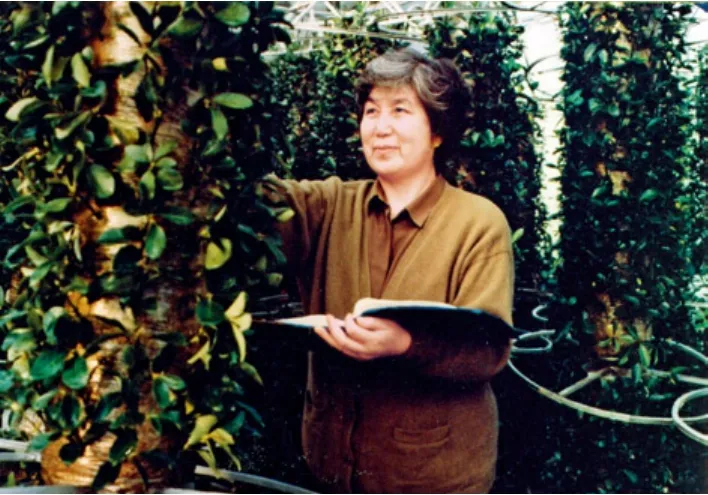

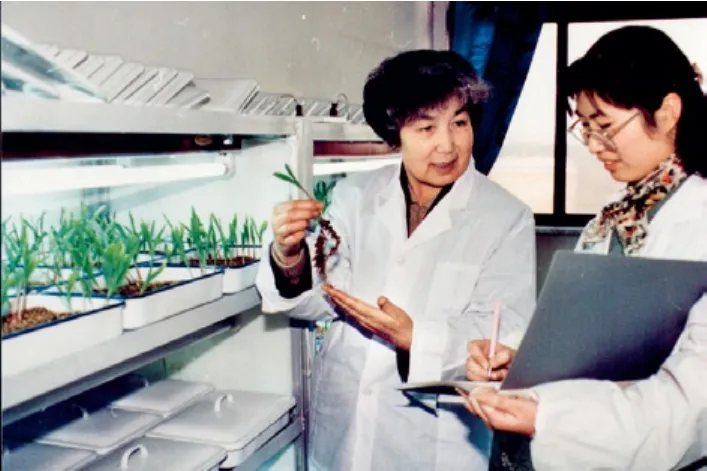

王濤院士

王濤院士在溫室觀察苗木生長情況

王濤院士(左)在實驗室觀察ABT在玉米上應用后的效果

堅持國家利益至上,對人民高度負責,這是王濤遵循的一貫準則。在履職期間,王濤積極參政、議政,積極參加立法、執法檢查和國際雙邊或多邊議會交流活動,她代表了林業界的專家形象,盡到了一個人民代表和常委應盡的職責。

作為人大代表、人大常委和環資委委員,王濤共參加了29部法律的立法與修改工作。以《防沙治沙法》為例,這部法律爭議大,學術界對于立單項法還是立綜合法看法不一,相關部委對于相關專業概念的界定和權屬存在爭議,專業委員會起草組與林業部政策法規司也存在一定的觀點分歧。

作為這部法律的主要起草責任人,王濤院士要掌握現有政策,協調專家的意見,界定相關專業概念。她還主動帶隊到沙區調研,通過調研,了解了我國防沙治沙的國情,加深了對戰斗在防沙治沙第一線的沙區人民的感情,圓滿完成了立法任務。

2001年8月31日,九屆全國人大常委會第二十三次會議審議通過了《防沙治沙法》。這是我國乃至世界上第一部防沙治沙的專門法律。它的頒布實施,使我國防沙治沙工作步入了依法預防、依法治理、依法管理的軌道。2008年5月召開的世界第十六次可持續發展大會指出,“中國的荒漠化防治工作處于世界領先地位”。

任人大代表和常委期間,王濤院士參加常委會與環資委有關的執法檢查26次。這其中,既有跟隨副委員長等一起進行的執法檢查,也有自己帶隊對《森林法》等法律法規的執法檢查。通過參加執法檢查,切實將人民賦予的權利落到實處。

在履職期間,王濤院士多次參加各國議會聯盟及相關會議,并隨副委員長出訪3次,參加了中國全國人大與六個國家的議會友好小組。

維護國家利益、宣傳建設成就、擴大國際影響,王濤以一個中國林學家的形象出現在國際舞臺上。在很多時刻,她代表著中國林業的國家形象。

在她參與的第四次日內瓦會議上,她就我國防沙治沙成績、《防沙治沙法》及相關法律與執法檢查監督等情況作了介紹,受到各國議員好評。主席及秘書長在作總結報告時說,如果各國議會都像中國全國人大對履約和防治荒漠化這么重視,那么國際防治荒漠化公約的履約工作必然取得預期的效果。

在國際交流工作中,她以熱情周到的態度、積極向上的人格魅力和精深的專業水準向國際友人傳播中國,消彌隔閡。她代表人大接待英國下院女議長貝蒂一行時,不但消除了他們對中國的誤解,還以客觀求實的實際考察讓他們改變了對中國的偏見。

由于她的貢獻,她被評選為“全國先進工作者”、全國“三八紅旗手”、“全國先進女職工”、“全國優秀科技工作者”、“首屆全國十大杰出專業技術人才”、“全國農業科技先進工作者”,2006年被中共中央統戰部評為“各民主黨派、工商聯、無黨派人士為全面建設小康社會作貢獻先進個人”。

4 戰略家壯心未竟生物質能

曾有專家憂心忡忡地表示,50年后,世界石油和天然氣資源將枯竭;90年后,煤炭資源也將枯竭。能源短缺正在一步步扼緊人類的咽喉,尋找可再生替代能源成為世界各國,尤其是我國的當務之急。

了解、熟悉我國林業生態建設與可再生能源國內外現狀,及時為國家在以上領域的決策提供依據,王濤院士參加與領導了“林業可持續發展戰略”、“林業相持階段區域發展戰略”,將“森林資源核算納入綠色GDP”等宏觀戰略研究。

而早在“十一五”規劃前,王濤院士就看到石化燃料枯竭的危機。長期的林業工作經驗,她愛樹,更懂樹。她天生具有這種學術敏感:黃連木、文冠果等這些油料樹種在我國的面積超過135萬公頃,年果實產量100萬噸以上,如能全部加工利用,可獲得40余萬噸生物柴油。她說,“我們就是要從樹種里‘擠’柴油,挖出一個新的‘大金娃娃’。”

這個“金娃娃”可不好挖。

我國含油植物資源豐富,分布范圍廣,其中種子含油量在40%以上的植物有154種,但是可用作建立規模化生物質燃料油原料基地的卻很少;分布集中成片可建原料基地,并能利用荒山、沙地等宜林地造林,建立起規模化良種基地的生物燃料油植物更少。

為了提高我國能源戰略儲備能力,推動我國生物能源開發利用,為發展我國生物質燃料油產業提供木本資源,王濤院士領導團隊開始了“中國主要燃料油木本植物資源的普查、研究與開發”。

在全國普查基礎上,他們篩選出可作生物質液體原料樹種7個,并對其資源量、分布規律、生物學特性、商品性狀及分子生物學進行了研究。在此基礎上進行了優良林分、優良類型與優良單株選擇,構建起綜合評價指標體系,建立起示范基地。她也由此先后承擔“十五”、“十一五”、“十二五”相關生物質能源資源培育、選育及開發利用研究項目,并進行相應對接的生產技術與工藝流程研究,以建立相應產業鏈。

從“十五”期間到“十二五”伊始,王濤院士一直在為生物質能源殫精竭慮地忙碌著。2010年12月,院士因病住院。甚至在住院前的兩個月里,她從成都到重慶、福建、杭州、山東、南京、安徽、河北,一路馬不停蹄,心里牽掛的,還是生物質能。

按院士的思路,目前我國已經基本掌握了適宜用于生產液體生物質燃料植物的特性,并從分子水平上進行了研究,篩選出能源植物優良類型和優良單株,把現有林改造成能源林基地,同時,建立起良種繁育與豐產栽培基地,堅持生態效益和經濟效益雙豐收。

然而,項目進程未半,院士卻與世長辭。

人們扼腕痛惜:王院士走了,我們的根也折斷了。

我們臆斷地猜測,這般沉痛低回的心境,應該不是這位生性積極剛強的女院士所希望看到的。

“沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。”“落紅不是無情物,化作春泥更護花。”而她未競的事業,便寄托于這些新生代的秧苗與蓓蕾之上。

王濤院士(右三)在田間指導ABT在小麥上的應用

王濤院士(左一)在埃及考察

2005年王濤院士在東盟10+3會議上發言

王濤院士(右二)在科特迪瓦考察

后記林海新聲

王濤院士對年輕人的培養非常重視,在她的手下培養出十幾位博士和碩士,如今已在各條戰線上挑起了大梁。院士對人才要求以嚴厲著稱。嚴厲的學風傳承給了弟子,也影響著她的團隊。他們同時繼承過來的,還有她的座右銘—“自強不息,艱苦奮斗”。

于海燕,中國林業科學研究院林業研究所副研究員,北京艾比蒂生物科技有限公司總經理,在讀生態學博士,2008年獲國家科技進步二等獎,長期從事綠色植物生長調節劑、社會林業工程、木本生物質能源的研究與開發工作,先后承擔科技部、國家林業局科研項目9項。

據于海燕博士和院士曾經的秘書秦兆寶介紹,目前,我國應用木本能源植物的果實和種子生產生物柴油已經具備一定基礎,其中黃連木果實生產生物柴油已經通過外經貿委組織有關部委進行了鑒定,并經中國石油化工集團公司、石油化工科學研究院石油產品檢驗實驗室檢驗,油品的主要物理化學指標達到美國生物柴油以及我國輕柴油標準。使用后尾氣排放明顯改善,并已進入中試階段,可以實現產業化;文冠果生產生物柴油已通過實驗室制備,產品經石油化工科學研究院檢驗,各項指標適合我國輕柴油標準。應用木本淀粉植物生產燃料乙醇的工作也在進一步推進。

于海燕說,未來,生物質資源培育等項目將在原有的基礎上得以延續,更多強調黃連木、文冠果、山杏、櫟類等生物質資源樹種做為原料林的培育及應用,讓科研項目的實施轉化成更多的成果,來帶動產業的發展。

這支慢慢成長起來的團隊,繼承了ABT事業的成就和榮耀,同樣繼承了院士對事業執著的追求與高度的敬業精神。繼續院士未竟的事業,是這個團隊深藏于心的無聲誓言。