火炮卡膛一致性問題研究

石海軍,錢林方,徐亞棟,陳龍淼

(南京理工大學 機械工程學院,南京210094)

彈丸卡膛一致性是指在任意射角條件下,每發(fā)彈丸的彈帶與身管坡膛保持相同可靠貼合的程度和彈丸卡膛姿態(tài)保持相同特征的程度.中大口徑火炮通常采用彈藥分裝式裝填,并由輸彈/藥機完成彈藥的輸送.輸彈機將彈丸強制推送一定距離,彈丸獲得一定速度后靠慣性運動一定距離,并以一定的卡膛速度入膛卡膛[1].彈丸的卡膛一致性對彈丸在膛內(nèi)的運動性能及火炮的射擊精度影響較大,因此詳細研究彈丸卡膛一致性的影響因素,對彈丸輸彈機參數(shù)的確定有十分重要的意義.

理論和實踐均已證明彈丸卡膛一致性差對火炮的性能影響較大.文獻[2]認為火炮身管內(nèi)膛形成橢圓形燒蝕磨損的主要原因之一是彈丸卡膛不到位;文獻[3]認為彈丸卡膛不到位是炮口制退器燒蝕的主要原因,并會導致彈道諸元的變化;文獻[4]通過實彈射擊研究揭示了彈丸卡膛一致性對火炮射擊精度的影響規(guī)律;文獻[5]基于彈塑性有限元接觸理論對彈丸在不同卡膛速度下的慣性卡膛過程進行了研究,獲得了不同射角條件下卡膛一致性有利于提高火炮射擊精度的結(jié)論.

目前關(guān)于彈丸卡膛一致性問題的研究報道尚不多見.現(xiàn)有文獻資料對強制輸彈階段的研究較多,但幾乎沒有慣性輸彈階段對輸彈卡膛影響的論述.本文同時考慮強制輸彈階段與慣性輸彈階段,分析輸彈力、接觸碰撞對卡膛速度及卡膛姿態(tài)的影響.

1 彈丸卡膛過程建模

影響彈丸卡膛不一致的主要因素有卡膛速度和彈丸卡膛過程中與身管內(nèi)壁之間的碰撞.卡膛速度是由輸彈機提供的輸彈力、強制輸彈距離和慣性輸彈距離決定的.當射角發(fā)生變化時,彈丸重力的影響使卡膛狀態(tài)和彈丸與身管內(nèi)壁之間的碰撞發(fā)生改變,從而影響彈丸卡膛姿態(tài)與卡膛速度.上述卡膛過程中的影響因素,需要在彈丸卡膛過程建模中加以考慮.

1.1 基本假設

①假定彈丸在輸彈卡膛過程中的運動為二自由度的平面運動,描述該運動的自由度為彈丸質(zhì)心在x和y方向的平動運動;

②彈帶與身管坡膛的貼合程度由卡膛速度vk來確定,當vk達到一確定值k后貼膛的一致性滿足要求,k由理論和實驗獲得;

③除了考慮強制輸彈過程彈丸與托彈板間的摩擦力外,一律忽略其它摩擦力;

④彈丸與身管間的碰撞為彈性碰撞,等效為彈簧阻尼模型;

⑤忽略架體與車體的振動.

1.2 基本理論

整個輸彈過程分為強制輸彈階段與慣性輸彈階段,因此分別對這2個階段進行分析,以獲得整個輸彈階段的基本假設模型.

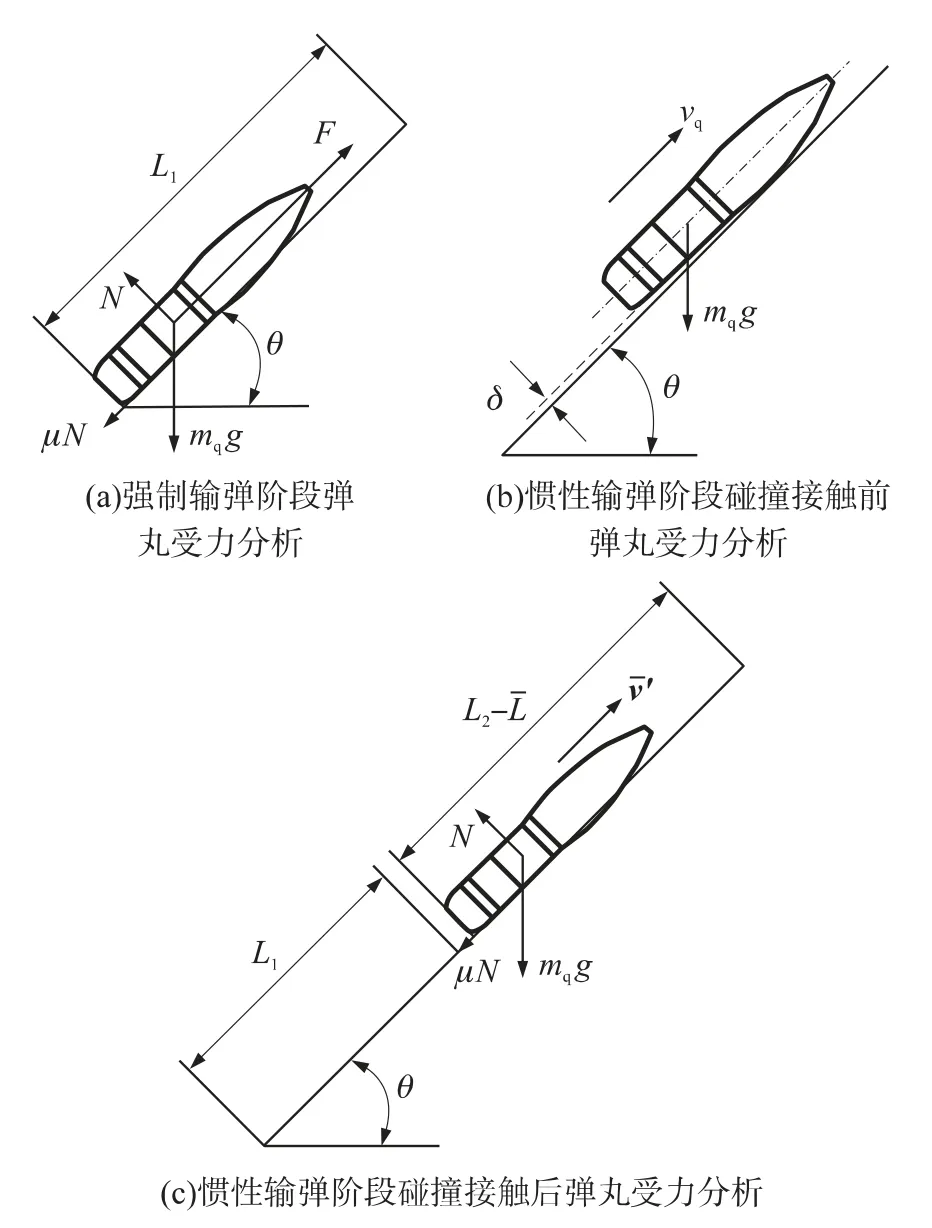

取強制輸彈階段的彈丸為研究對象,其受力分析如圖1(a)所示,其中L1為彈丸強制輸彈行程,F(xiàn)為強制輸彈階段的輸彈力,mq為彈丸質(zhì)量,N為輸彈盤對彈丸的支撐力,μN為彈丸受到的摩擦力,θ為高低射角.假設強制輸彈結(jié)束時彈丸的速度為vq,由功能原理可知:

對于慣性輸彈階段,取彈丸為研究對象,其受力分析如圖1(b)、圖1(c)所示,其中L2為慣性輸彈階段彈丸行程.慣性輸彈過程可分解成彈丸與身管無碰撞、彈丸與身管發(fā)生碰撞2個階段.

圖1 輸彈過程模型分析

彈丸與身管無碰撞階段的運動為拋物運動.在拋物運動過程中,彈丸不受摩擦力作用,所需時間為,假設彈丸此階段沿身管軸線的行程為,彈丸與身管間的間隙為δ,彈丸在接觸碰撞時的速度為,則有:

由式(3)~式(5)得:

式中,a=gcosθ,b=2δ(sinθ-2μcosθ)g,c=2δv2k+δ[δtan2θcosθ-4L2(sinθ-μcosθ)-4δcosθ]g.

將彈丸與身管發(fā)生的碰撞過程等效為一個彈簧阻尼模型,碰撞時忽略重力,彈丸沿身管徑向的速度分量為vr,碰撞后彈丸的軸向速度為,剛度系數(shù)為K,碰撞物體變形量(或稱為侵入深度)為ε,滲透深度指數(shù)為η,阻尼系數(shù)為D,則碰撞法向力為

式中,ε(0)=0,(0)=vr=為最大阻尼系數(shù),D=Fstep(0,0,εd,C),εd為使阻尼達最大值時的侵入深度,F(xiàn)step為階躍函數(shù).

在沿身管軸線方向,由沖量定理可得:

彈丸與身管發(fā)生碰撞時應考慮摩擦力所作的功,因此有:

由式(5)和式(7)得輸彈力與卡膛速度的關(guān)系:

上式給出了強制輸彈力、強制輸彈距離和慣性輸彈距離與卡膛速度的關(guān)系式.

2 仿真分析

2.1 輸彈力對卡膛速度的影響分析

文獻[4]對“恒力輸彈問題”進行了分析,考慮了強制階段輸彈過程,并且保證彈丸在強制輸彈結(jié)束時的速度一致.在這種條件下,由于高低射角不同,彈丸在卡膛點的速度必然會出現(xiàn)差異,其考慮因素不夠全面,因此本節(jié)對此問題再次進行分析.

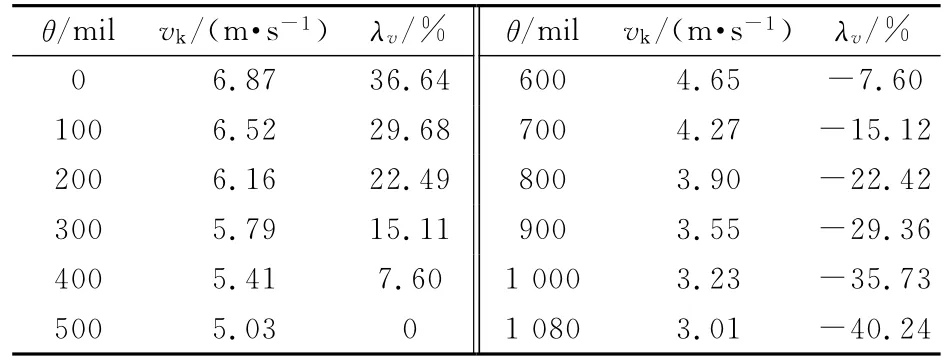

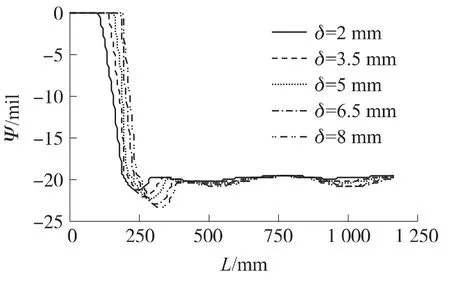

在最高射角為1 080mil時,彈丸可靠卡膛的輸彈力F=980N,假設以射角500 mil為基準,λv表示卡膛速度相對基準的偏差量.則在恒力輸彈方式下,對于不同的射角,彈丸的卡膛速度如表1所示.

表1 不同射角下恒力輸彈時彈丸卡膛速度

由表1可以看出,輸彈機恒力輸彈,導致不同射角下彈丸的卡膛速度相差較大,最大偏差量達到40.24%,這必然造成測速或射驗用射角與其它射角上的彈丸卡膛到位程度不一致.因此,僅用某一射角的測速或射驗所得的初速偏差量在其它射角射擊時進行使用,并不能保證初速修正的精度.

為保證彈丸卡膛速度一致,對輸彈機的輸彈力進行研究.取不同射角下,彈丸的卡膛速度vk=3m/s,于是可得到不同射角下卡膛速度一致性的輸彈力,如表2所示.要保證不同射角下彈丸卡膛速度一致所需的輸彈力差異較大,其原因是在不同射角下,彈丸重力在沿身管軸線的分力隨射角的變化產(chǎn)生了較大的變化,同時摩擦力也發(fā)生了小幅偏差.因此,恒力輸彈必然會影響高低射界內(nèi)不同射角彈丸卡膛速度的一致性.

表2 不同射角下彈丸卡膛速度一致性時的輸彈力

2.2 接觸碰撞對卡膛速度的影響

在彈丸從輸彈機托彈盤到身管的過渡過程中,彈丸勢必會與身管發(fā)生接觸碰撞,這帶來彈丸動能的損耗,影響彈丸的卡膛速度.假設輸彈方式已經(jīng)改為變力輸彈,單獨研究接觸碰撞對卡膛速度的影響.為了簡便,只對彈丸的慣性輸彈過程進行研究.

取vk=3 m/s,于是不同射角下慣性階段的初始速度如表3所示.

表3 不同射角下慣性輸彈階段彈丸的初始速度

為了研究接觸碰撞對卡膛速度的影響,在Adams中建立慣性輸彈動力學模型,以高低射角500 mil為例,初始條件按照表3設置,仿真結(jié)果如圖2所示.

圖2 慣性輸彈過程中彈丸速度曲線

從圖2可以看出,在200 mm左右彈丸與身管發(fā)生接觸碰撞,彈丸速度下降較快,在卡膛點(L=1 150mm),彈丸卡膛速度vk=2.943 m/s,低于3m/s,變化量為1.9%.

表4列出了高角射界內(nèi)不同射角下彈丸的卡膛速度.

表4 有接觸碰撞情況下不同射角彈丸卡膛速度

由表4可以看出,①接觸碰撞的存在使得實際彈丸卡膛速度較理論計算值3m/s偏小,是因為接觸碰撞消耗了彈丸的動能;②在500mil(30°)左右,接觸碰撞對卡膛速度的影響較大,最大偏差量為1.9%.

2.3 接觸碰撞對卡膛姿態(tài)的影響

在實際輸彈過程中,考慮強制輸彈過程中的不確定性,包括彈丸在托彈盤中的位姿不確定、車體振動對托彈盤及彈丸的影響、輸彈板與彈丸的接觸點差異等,假設在強制輸彈結(jié)束后,彈丸存在俯仰速度擾動分量vn及側(cè)向速度擾動分量vt,彈丸在身管軸線所在的高低射擊平面內(nèi)的俯仰角為ψ,彈丸與身管軸線所在的高低射擊平面之間的橫偏角為φ.則在慣性輸彈階段,彈丸與身管接觸碰撞會引起彈丸在身管內(nèi)晃動,這導致彈丸卡膛姿態(tài)不一致.

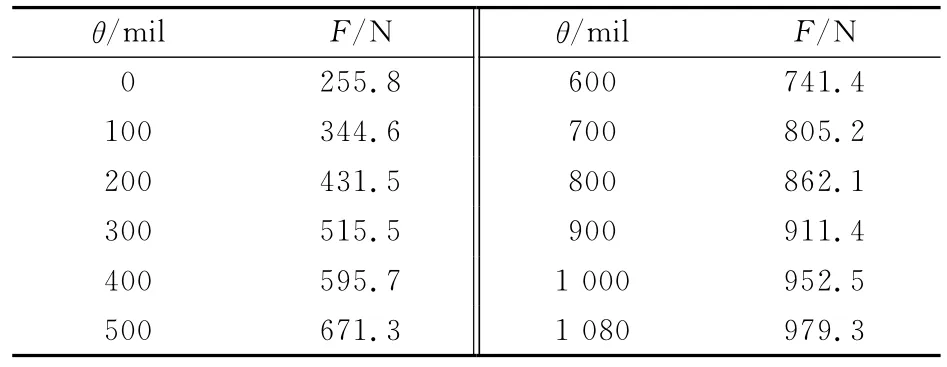

經(jīng)過以上分析,建立Adams動力學模型,對慣性輸彈階段彈丸卡膛姿態(tài)進行仿真分析.以500mil射角為例,取vn=0.001m/s,vt=0.001m/s,ψ=0,φ=2mil,俯仰角ψ隨彈丸行程L的變化曲線如圖3中δ=5mm曲線所示,橫偏角φ隨彈丸行程L的變化曲線如圖4中δ=5mm對應的曲線所示.

從圖3、圖4可知:①彈丸在身管內(nèi)出現(xiàn)來回晃動的現(xiàn)象;②在到達卡膛位置時,橫偏角的絕對值超過了初始值2mil.可見接觸碰撞加劇了彈丸卡膛姿態(tài)的不確定性.

圖3 不同間隙下彈丸俯仰角變化曲線

圖4 不同間隙下彈丸橫偏角變化曲線

2.4 彈丸與身管間隙對接觸碰撞的影響

彈丸與身管底部之間的間隙是產(chǎn)生接觸碰撞的主要原因,也直接關(guān)系到輸彈機的安裝問題,因此有必要就此間隙對接觸碰撞的影響進行分析.以500mil射角為例,δ分別取2mm、3.5 mm、5 mm、6.5mm、8mm,對慣性輸彈階段進行研究,分析不同間隙取值對彈丸姿態(tài)及卡膛速度的影響,如圖3、圖4所示.

表5列出不同間隙下彈丸的卡膛速度.從圖3、圖4和表5可以看出:①隨著δ的增大,接觸碰撞對彈丸俯仰角的影響也增大;②隨著δ的增大,在彈丸到達卡膛點時橫偏角越來越大,即接觸碰撞對彈丸橫偏角的影響變大;③隨著δ的增大,卡膛點彈丸速度越來越偏離理想計算值,即接觸碰撞對彈丸能量損失的影響越來越大.

表5 不同間隙下彈丸的卡膛速度

3 結(jié)束語

本文通過考慮輸彈過程中的輸彈力、卡膛速度、彈丸入膛過程中與身管內(nèi)壁的接觸碰撞等方面因素,建立了卡膛過程的動力學模型,對輸彈力、卡膛速度、強制輸彈距離和慣性輸彈距離等參數(shù)與卡膛姿態(tài)的變化進行了詳細的分析,所得結(jié)論可為輸彈機的設計提供參考.結(jié)合以上分析結(jié)果,給出輸彈機設計的建議:

①根據(jù)射角的不同確定輸彈力,以滿足輸彈的卡膛速度一致性要求,輸彈力的計算公式可參照式(8);

②在滿足輸彈通過性的條件下,將輸彈機中心線安裝于身管軸線下方盡量低的位置,以減小彈丸與身管的接觸碰撞力;

③采用抱彈輸彈機構(gòu),保證輸彈機強制輸彈結(jié)束時彈丸速度及姿態(tài)的一致性.

[1]徐達,林海,王東軍.大口徑頂置火炮輸彈機動力學研究[J].裝甲兵工程學院學報,2006,20(1):34-36.XU Da,LIN Hai,WANG Dong-jun.Research into dynamics of the large-caliber top-mounted gun ram mechanism[J].Journal of Academy of Armored Force Engineering,2006,20(1):34-36.(in Chinese)

[2]張振山,吳永峰.炮管內(nèi)膛燒蝕磨損現(xiàn)象的分析[J].裝甲兵工程學院學報,2003,17(2):67-70.ZHANG Zhen-shan,WU Yong-feng.Analysis of rubbing abrasion and erosion on the barrel bore[J].Journal of Academy of Armored Force Engineering,2003,17(2):67-70.(in Chinese)

[3]張喜發(fā),盧興華.火炮燒蝕內(nèi)彈道學[M].北京:國防工業(yè)出版社,2001.ZHANG Xi-fa,LU Xing-h(huán)ua.Ablation interior ballistics of artillery[M].Beijing:National Defense Industry Press,2001.(in Chinese)

[4]趙森,錢勇.自行火炮半自動裝填機構(gòu)輸彈問題研究[J].兵工學報,2005,26(5):592-594.ZHAO Sen,QIAN Yong.Ammunition ramming of semi-automatic loading device of the self-propelled gun[J].Acta Armamentarii,2005,26(5):592-594.(in Chinese)

[5]李偉,馬吉勝,孫河洋,等.彈丸慣性卡膛沖擊問題動力學研究[J].振動與沖擊,2011,30(5):161-163.LI Wei,MA Ji-sheng,SUN He-yang,et al.Dynamic analysis for inertial bayonet-chamber process of a projectile[J].Journal of Vibration and Shock,2011,30(5):161-163.(in Chinese)