榆家梁礦煤巷錨桿支護參數研究①

張金山 叢 利

(1.內蒙古科技大學礦業工程學院,內蒙古包頭 014010;2.內蒙古科技大學礦業工程學院2007級碩士,內蒙古包頭 014010)

榆家梁礦煤巷錨桿支護參數研究①

張金山1②叢 利2

(1.內蒙古科技大學礦業工程學院,內蒙古包頭 014010;2.內蒙古科技大學礦業工程學院2007級碩士,內蒙古包頭 014010)

根據煤巷錨桿支護參數設計中存在的問題,結合榆家梁礦的巷道布置具體情況,通過理論分析和現場試驗,提出了適合煤巷特點的錨桿合理支護參數設計方法,即“地質力學評估—數值模擬—初始設計—現場觀測—修改設計”的設計方法。現場實際測得松動圈范圍,分析了巷道圍巖情況及其松動圈規律,通過理論分析和現場試驗,設計了合理的巷道錨桿支護參數,經過現場試驗分析,錨桿有效的控制了巷道的變形破壞。取得了較好的應用效果。

煤巷;錨桿;支護參數;現場觀測;變形

目前,世界主要產煤國家煤巷支護以錨桿支護為主,其中美國,澳大利亞煤巷錨桿支護比例均已達到90%以上。可以說,一個煤礦是否有經濟效益,錨桿支護及其支護參數布置是其評論的重要指標之一[1]。

1 44208綜采工作面概況

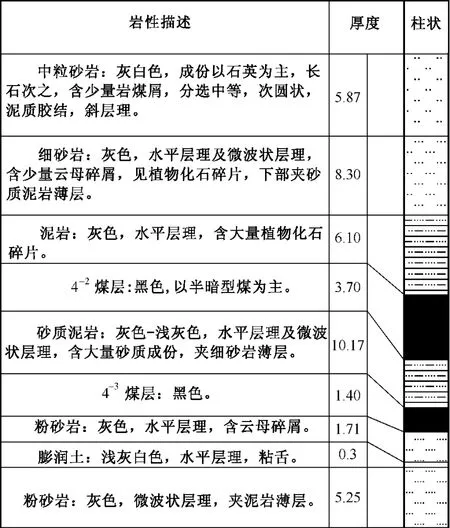

榆家梁井田位于陜西省黃土高原北緣神木縣東北部,榆家梁4-2煤層頂板為泥巖為主,細砂巖和粉砂巖次之,大部分屬不穩定型,局部屬較穩定性。煤層底板多為粉砂巖及細砂巖,均勻致密、堅硬、穩定性好。煤層柱狀圖如圖1。

圖1 榆家梁4-2煤層柱狀圖

44208工作面位于4-2煤三條集中大巷南部,工作面沿走向布置,長度為400.5 m,推進長度為1315m。煤厚3.59m~3.68m,傾角1°左右。

2 松動圈測試

2.1 測點布置

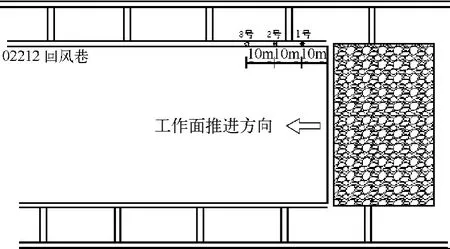

榆家梁礦4-2煤松動圈測試在44208工作面輔運巷進行,共布置3個測站,分別距工作面10 m、20m、30m。每個測站測試正幫、負幫2個測孔,測量鉆孔采用煤電鉆打孔,鉆孔方位基本與巷道垂直,鉆頭直徑42mm。測站位置見圖2所示。[2-5]

圖2 榆家梁礦4-2煤松動圈測試測孔布置

2.2 測量結果分析

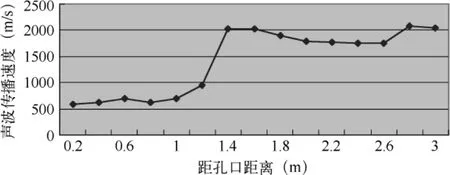

圖3為距工作面10m處負幫聲波速度變化,波速在孔深為0m~1.1 m范圍內基本穩定,波速較小,距孔口距離大于1.1 m時波速逐漸增大。煤體最高聲速為2085 m/s,最低聲速為536 m/s。因此,確定距工作面10m處輔運負幫的回采影響范圍內的松動范圍為1.1m。同時測定,確定距工作面20m處輔運負幫的回采影響范圍內的松動范圍為0.9m;確定距工作面30 m處輔運負幫的回采影響范圍內的松動范圍為0.8m。

圖3 距工作面10m處負幫聲波速度變化

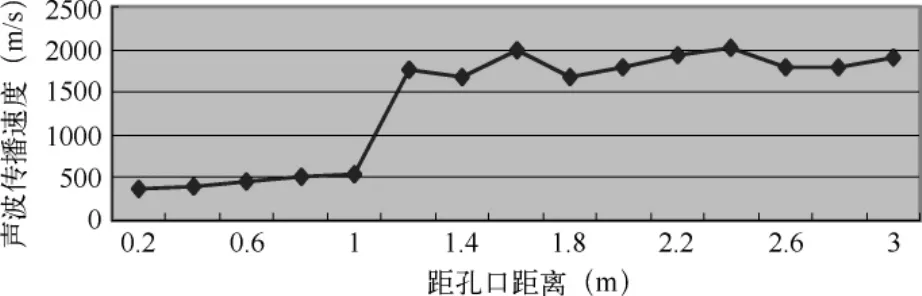

圖4為距工作面10m處正幫聲波速度變化,波速在孔深為0m~1.2 m范圍內基本穩定,波速較小,距孔口距離大于1.2 m時波速逐漸增大。煤體最高聲速為2000 m/s,最低聲速為479 m/s。因此,確定距工作面10m處輔運正幫的回采影響范圍內的松動范圍為1.2m。同時,確定距工作面10m處輔運正幫的回采影響范圍內的松動范圍為1.1m;確定距工作面30 m處輔運正幫的回采影響范圍內的松動范圍為0.9m。

圖4 距工作面10m處正幫聲波速度變化

表1為榆家梁礦4-2煤松動圈測試結果統計。

表1 松動圈結果統計

3 錨桿支護參數設計

3.1 錨桿參數確定

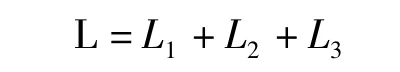

采用錨桿懸吊理論進行支護參數設計,頂煤厚度控制在400mm~500 mm時極限跨距遠小于巷道跨度,為支護對象,取500 mm。利用懸吊理論進行錨桿參數設計,需要支護的對象為頂煤0.5m,錨桿長度根據公式計算:

式中:L1-為錨固段長度,取0.3m

L2―為不穩定層厚度之和

L3-錨索外露段長度,取0.1m確定端錨錨桿長度為2.2 m;錨桿材質采用A3圓鋼,額定屈服強度RT=5t,錨固方式為端錨;根據三徑匹配,錨桿直徑采用16 mm。錨桿間排距取1.0m,則每排錨桿數為:

式中:L-巷道設計寬度,m;

b-錨桿排距,m;

γ-不具備自穩能力巖層的容重,kg/m3;

h-不具備自穩能力巖層的厚度,m;RT-錨桿抗破斷力,t。

考慮1.5倍的安全系數,則每排錨桿數為n≥2.82×1.5=4.23,取 n=5,即每排5根錨桿,均勻布置。

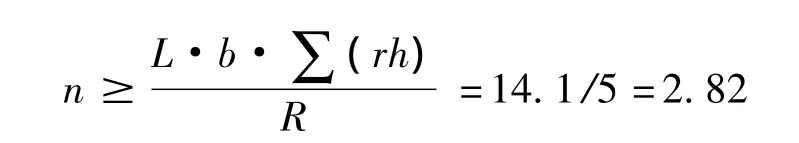

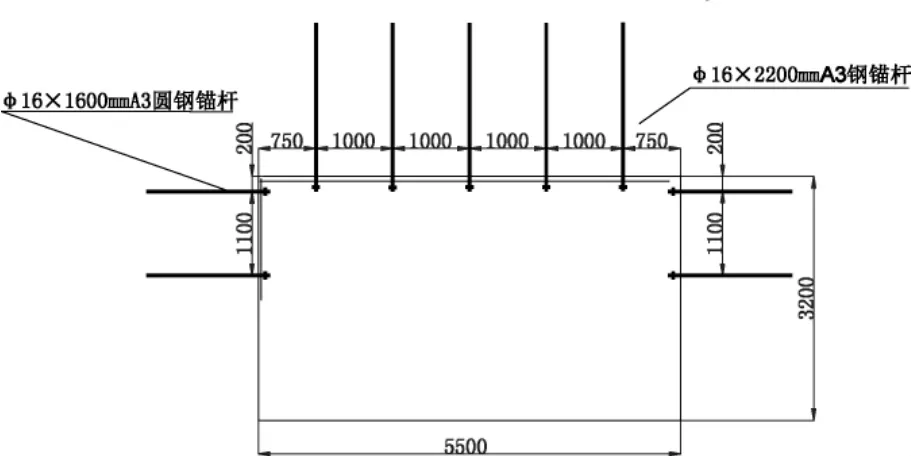

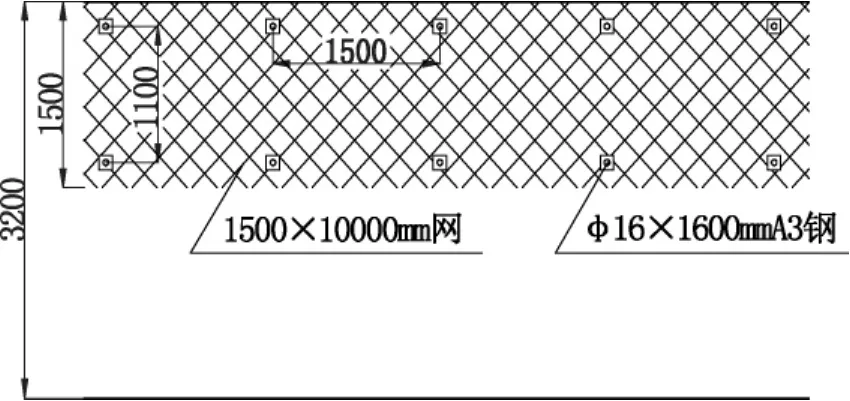

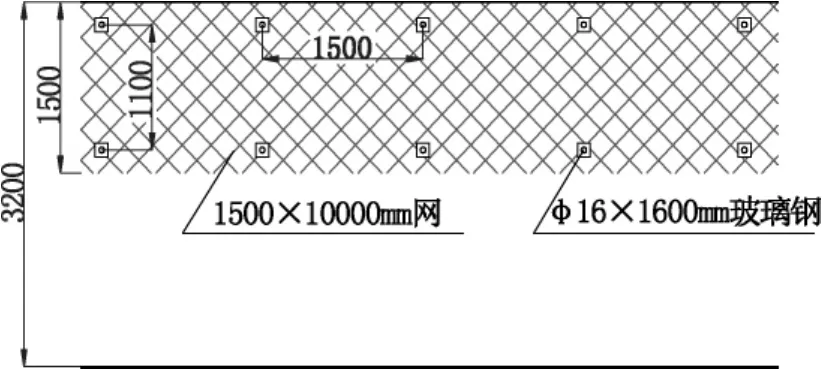

3.2 設計方案

頂板采用錨桿、錨索、網、鋼帶聯合支護,共布置五根錨桿,錨固形式為端頭錨固。錨桿間排距為1000(750)×1000 mm。頂錨桿型號:φ16×2200mm的A3鋼錨桿;樹脂型號:CK型 φ23×500mm。如圖5~8所示[6]。

圖5 巷道斷面支護圖

圖6 巷道斷面頂板支護圖

圖7 巷道負幫支護圖

圖8 巷道正幫支護圖

4 現場試驗

4.1 測站布置

現場礦壓觀測、試驗的內容包括煤幫錨桿支護的兩幫煤體表面位移、深部位移觀測。兩幫煤體表面位移觀測是評價巷道支護效果的重要指標,表面收斂量和收斂率是檢驗支護效果的主要參數。兩幫煤體深部位移觀測采用多基點位移計。

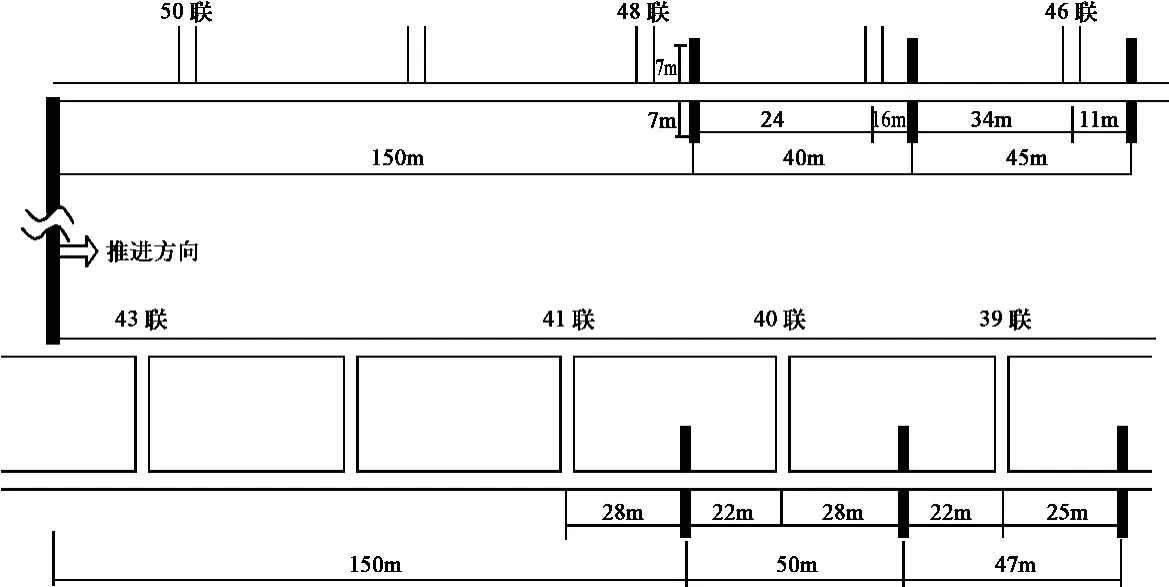

測站布置如圖9所示。其中一、二、三站(圖中右上位置)兩幫各1深基點,1個表面站;四、五、六站(圖中右下位置)兩幫各1深基點、各2表面站。

圖9 工作面測站布置圖

4.2 觀測結果分析

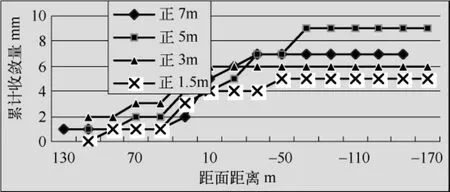

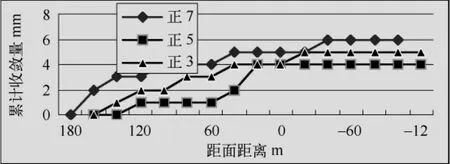

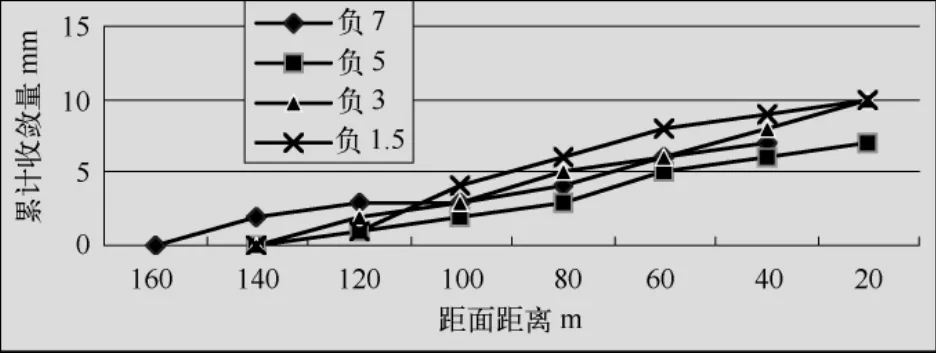

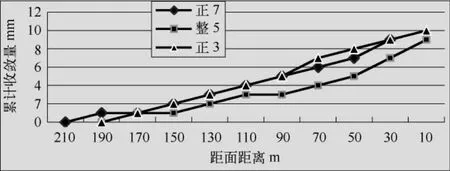

圖10~13為工作面部分觀測結果。

圖10 輔運1站累計收斂量與距面距離(圖中正7m等代表正幫7m深基點,下同)

圖11 輔運2站累計收斂量與距面距離

圖12 回風1站累計收斂與距面距離

圖13 回風2站累計收斂與距面距離

現場試驗表明:在工作面超前影響范圍內兩幫變形破壞深度約1.5m;劇烈影響范圍內兩幫變形破壞深度約3 m,占總變形量的75% ~90%左右。表面收斂隨距工作面距離而變化,但都存在下述規律:在工作面前方收斂量緩慢增加,在劇烈影響段急劇增加,在工作面及推采過后10 m內無變化,之后又急劇增加,至工作面后方影響范圍處逐漸減緩直之穩定。正幫松動變形破壞比負幫嚴重,變形量占75%左右。從觀測結果分析,錨桿有效的控制了巷道的變形破壞。

5 結論

1)在現場實際測得松動圈范圍,分析了巷道圍巖情況及其松動圈規律,為巷幫支護取得了依據。

2)經過現場試驗分析,錨桿有效得控制了巷道的變形破壞。

3)結合榆家梁具體情況和采準巷道布置特點,通過理論分析和現場試驗,設計了合理的巷道錨桿支護參數,取得了較好的應用效果,對相近的礦區錨桿支護參數設計有一定參考價值。

[1] 康紅普.煤巷錨桿支護成套技術研究與實踐[J].巖石力學與工程學報,2005,24(21):2612-2618

[2] 于忠久,趙同彬等.圍巖松動圈理論及其在巷道支護中的應用[J].煤炭技術,2004,23(8):26-31

[3] 劉剛、宋宏偉.煤巷圍巖松動圈規律研究[J].煤炭學報,2002,27(1):87-90

[4] 董方庭等.巷道圍巖松動圈支護理論[J].煤炭學報,1994(1):14-19

[5] 王學濱,潘一山,李英杰.圍壓對巷道圍巖應力分布及松動圈的影響[J].地下空間與工程學報,2006(2):22-27

[6] 馬念杰等 .錨桿三徑的合理匹配[J].中國煤炭,1998

The study of supporting parameter design of bolt in the coal tunnels of Yujialiang coal mine

ZHANG Jinshan1,CONG Li1

(1.College of Mining Engineering of Inner Mongolia University of Science and Technology,Baotou Inner Mongolia 014010;2.The master level 2007 of College of Mining Engineering of Inner Mongolia University of Science and Technology,Baotou Inner Mongolia 014010)

This thesis based on the problem that existence in supporting parameter design of bolt in coal tunnel.Through theoretical analysis and field experiment associate with the condition of Yujialiang coal mine.We find out a new appropriate supporting parameter design method of bolt that appliance to the coal tunnels of Yujialiang coal mine,as the design method of“geomechanics assessment—numerical simulation—initial design—field observation—revise design”.We measured loose ring of surrounding rock of roadway.,Through theoretical analysis and test analysis the loose circle of law.We design reasonable roadway bolting support parameters,through the analysis of field test of bolt,effective control of the tunnel distortion.Good results have been achieved.

coal tunnel;bolt;support design;field observation;deformation

TD353+.6

A

1672-7169(2012)01-0040-04

2011-11-10。

張金山(1959-),男,河南焦作人,內蒙古科技大學礦業工程學院教授,主要從事采礦工程的教學與研究工作。