實施天保工程對林區經濟發展的影響

2012-12-29 00:00:00郭鑫張建成

北方經濟 2012年18期

森林生態系統直接影響一個地區農牧業的生產,對維護生態平衡和提高環境質量,以及社會經濟的可持續發展起著極其重要的作用。

白狼林業局位于祖國的北部邊疆連綿起伏的大興安嶺西南之巔,隸屬于興安盟林業局,地處蒙古國、科爾沁、錫林郭勒、呼倫貝爾四大草原的交匯處,西與蒙古國有58公里的邊境線,東、南與五岔溝林業局相鄰,北與阿爾山林業局毗連,距邊境旅游療養城市阿爾山30公里,是阿爾山市的南大門,是洮兒河、大莫爾根河、那仁河的發源地,作為興安盟農牧業生產的生態屏障,生態區位十分重要。

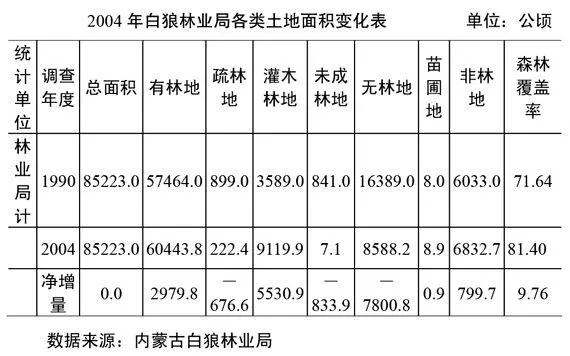

白狼林業局1998年實施了天然林保護工程,采伐量逐年遞減,從此走上了“以營林為主、采育結合、綜合利用”的道路。從2004年內蒙古自治區第二林業勘察設計院的調查結果能夠看出,白狼林業局森林資源得到了很好的保護和改善,如下表所示。

由上表可知,截至止2004年,白狼林業局林地面積78390.3公頃,非林地面積6832.7公頃,分別占全局土地總面積的91.98%和8.02%。

另外,林地面積按天然林保護工程功能區劃分,禁伐區面積為55241.0公頃,限伐區面積為4776.8公頃,商品林經營區面積為18372.5公頃,分別占70.47%、6.09%和23.44%。

實施天然林資源保護工程,擴大森林資源面積,提高森林資源的數量和質量,對有效遏制內蒙古自治區重點國有林區生態環境的惡化,改善東北地區廣大人民群眾的生產和生活環境,促進經濟、社會可持續、快速發展是十分必要的。以下就針對實施天保工程對經濟發展的影響進行簡明闡述:

一 生態效益

通過實施天然林資源保護工程,森林資源得到了效保護,生態環境有明顯改善。至2009年,森林面積增加了250543.5畝,森林覆蓋率增加18.93個百分點,森林總蓄積增加64萬立方米。森林下木和植被大量增加,使森林涵養水源、減少地表徑流和水份蒸發的能力顯著增加。通過森林分類經營,生態保護區森林面積相對增加,林分質量得提高。隨著森林草原防火、森林病蟲害防治,森林資源與林政管理等措施的落實和加強,野生動植物資源得到了保護與繁衍,森林生態系統、草原生態系統、濕地生態系統等棲息的208種野生動物和239種主要野生經濟植物得到有效保護,維護生態系統物種多樣性。

除了以上有關天保工程對生態方面的作用外,森林凈化大氣的效果十分明顯,經測算,新增森林植被每年可吸收二氧化碳5萬噸,釋放氧氣4萬噸,除塵82萬噸。這些都對改善洮兒河、努木爾根河、那仁河等流域及濕地環境條件起到了較好的生態庇護作用。

二 經濟效益

通過實施天然林資源保護工程,天保工程的實施將會對林業建設產生全局性的積極影響,活立木蓄積可增加,森林植被大量增加,每年山野菜和蘑菇采摘均可增加效益。

據2004年統計,白狼林業局全局總人口為4200余人,由漢族、蒙古族、滿族、朝鮮族組成,鄉土風俗多種多樣,民族文化旅游資源類型多,豐富密集,獨具特色。如喊號子、抬木頭、劈柈子、扭秧歌、篝火晚會等林區特有的節目吸引了大批游客前來參與。突出以“林家樂”和“體驗林俗文化,享受健康生活”等為主題,隨著社會發展和白狼旅游業的興起,白狼林俗文化節的內容不斷充實,現已發展成為一項集旅游、娛樂、休閑、運動、觀賞于一體的文化活動,還能帶動與旅游業相關的餐飲、食宿、交通、服務等產業的發展,從而形成新的地方支柱產業,使林區經濟收入明顯增加,尤其是在國家實施西部大開發戰略以后,加大了對公路、鐵路等基礎設施建設的投資力度,更有助于加快旅游資源開發的步伐。

自1998年國家開始實施天保工程以來,按照國家政策全面停止商品性森林采伐的相關規定,企業產業結構、產品結構產生了較大的調整,由消耗天然林資源為主的木材生產支柱產業的經濟格局轉為森林資源管護、林下資源開發等并重的經濟結構。通過工程建設資金的投入,增加了人均經濟收入,企業的經濟危困得到了緩解,林區經濟將步入良性循環軌道。

三 社會效益

通過天然林保護工程的實施,解決部分人員就業問題,下崗職工得到了妥善安置,富余人員逐步分流,職工社會保險得到落實。企業辦社會負擔減輕,促進了林區社會的和諧穩定;提高了全社會保護森林,特別是生態公益林建設項目的落實,將綠化美化生活環境,提高人們的環境保護意識,促進人口、資源、環境與社會經濟的和諧發展、良性循環。保護生態環境意識的提高,減少了人口對森林資源需求和破壞的壓力,使得森林資源得到了合理的優化和休養,為實現林業的可持續發展,促進國民經濟快速健康發展創造了良好的條