任務框架及利他人格對社會折扣的影響*

(浙江大學心理與行為科學系,杭州 310028)

1 引言

1.1 社會折扣

人們在做跨期決策或風險決策時,通常會把延遲事件的價值轉換為當前價值,把不確定事件的價值轉換為確定價值。由于轉換后的價值量一般比轉換前小,因而這種現象就被稱為折扣(discounting)(Rachlin,2006)。當前,行為決策對時間折扣(temporal discounting)和概率折扣(probability discounting)的研究層出不窮。時間折扣是指個體對延遲損益的現值評價隨延遲時間的增加而減小的現象(Frederick,Loewenstein,&O’Donoghue,2002);概率折扣則是指個體對風險損益的定值評價隨結果概率的減小而減小的現象(Green &Myerson,2004)。之所以存在時間折扣與概率折扣,是由于未來與現在之間存在時間距離,風險條件與確定條件之間存在概率距離。Trope和Liberman(2010)認為,社會距離與時間距離、概率距離一樣,都屬于心理距離。

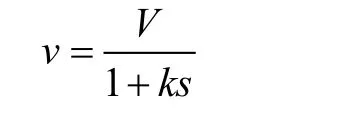

在社會生活中,自我與他人之間存在不同的社會距離。那么,人們在評價他人損益結果的價值時,是否會將他人結果的價值轉換為自身的價值呢?如果會轉換,那么人們對他人結果的價值評價是否也會隨著自我與他人間社會距離的增加而減小呢?Simon(1995)曾經指出,發生在其他人身上的事件能夠為自我帶來一定效用,效用大小隨社會距離的變化而變化。Jones和Rachlin(2006)首先通過實驗研究了這種將他人結果折成自我結果的社會折扣現象(social discounting)。他們讓被試在心中想象100個人,并將這100個人由1至100進行排序,1表示與自我關系最親近的人,即社會距離最近的人;100表示剛認識的人,即社會距離最遠的人。然后通過與時間折扣研究相同的選擇滴定程序(choice titration procedure)讓被試在一系列“要么自己獲得X美元,要么他人獲得75美元”的選擇任務中做選擇。選擇序列中 X的值由小到大(或由大到小)逐漸變化。如果被試選擇了“他人獲得75美元”,就意味著放棄了自己的收益X美元。隨著X逐漸增大,被試剛開始轉而選擇“自己獲得 X 美元”時,選擇拐點(crossover point)的 X值就代表個體愿意為“他人獲得75美元”而放棄的自我收益的最大值。也就是說,在選擇拐點處,“他人獲得 75美元”與“自己獲得X美元”給自我帶來的效用是相等的。我們將拐點處的X值稱為“他人獲得75美元”的“自我等值”或“自我當量”(self-equivalence)。Jones 和Rachlin以“自我-他人”間的社會距離為橫坐標,以自我當量為縱坐標,擬合了社會折扣函數,結果發現,與時間折扣函數相同,社會折扣函數也符合雙曲模型(hyperbolic model),即:

V

代表他人獲得的收益,v

代表他人獲得收益的自我當量,s

代表社會距離,常數k

代表社會折扣率。Jones和Rachlin認為,在社會折扣函數中,k

值的大小決定了社會折扣函數的形態。k

值越大,社會折扣函數越陡峭;k

值越小,社會折扣函數越平緩。1.2 社會折扣的實驗范式

以往社會折扣研究大都采用選擇滴定程序,即要求被試在一系列“要么自我獲得收益,要么他人獲得收益”的選擇任務中進行選擇,以測定“他人收益”的自我當量。Rachlin團隊首先采用該實驗范式對社會折扣現象進行研究,其后續研究也都采用這種范式,并取得了有價值的成果。例如,Rachlin和Jones(2008)在提高他人收益值的情況下,再次驗證了社會折扣函數符合雙曲模型,并發現了與時間折扣相反的數額效應(magnitude effect)(Thaler,1981),即隨著他人收益值不斷提高,社會折扣率(k

)也不斷提高。Jones和Rachlin(2009)還發現,社會折扣與時間折扣存在高相關,他們由此認為,社會折扣和時間折扣具有相同的心理機制。其他學者受 Rachlin團隊研究的啟發,也采用該實驗范式對社會折扣現象開展了一系列研究。例如,Bradstreet等(2012)采用選擇滴定實驗范式以美國孕婦為被試驗證了社會折扣的雙曲模型。他們還發現,孕婦的社會折扣率(k

)與其在懷孕期間的吸煙行為具有相關性,社會折扣率低的孕婦表現出較少的吸煙行為,甚至拒絕吸煙;而社會折扣率高的被試則表現出較多的吸煙行為。Sharp等(2012)采用該范式以美國青少年為被試也驗證了社會折扣的雙曲模型。同時他們還發現,青少年的社會折扣率(k

)與其攻擊行為存在相關,社會折扣率越大,攻擊行為越多。值得注意的是,由于這種實驗范式在形式上與時間折扣和概率折扣的實驗范式相同,因而通過這種方法得到的社會折扣率(k

)能夠與時間折扣率和概率折扣率進行相關分析(Jones &Rachlin,2009)。然而,這種要求被試在“他人得益”與“自我得益”間進行選擇的實驗范式也存在一些不足。首先,這種選擇任務可以有兩種不同理解:為使他人獲得收益而放棄一定量的自我收益,或為使自我獲得一定量的收益而舍棄他人收益,被試理解方式的不同可能導致社會折扣率(k

)不同;其次,這種“自我得益-他人得益”的權衡選擇任務忽略了現實中存在的其他幾種“自我-他人”得失關系框架,如“自我不得-他人不失”、“自我損失-他人不失”和“自我損失-他人得益”等;第三,由于缺乏具體情境,以往實驗范式不僅較難理解,也難以提高被試的卷入度。可見,傳統的選擇滴定范式未能控制被試的權衡方向,也未區分不同的任務框架,其研究方法值得改進。本研究將在傳統實驗范式的基礎上探索并采用新的情境式社會折扣實驗范式,恒定被試的權衡方向,區分不同的社會折扣任務框架,深入揭示中國文化背景下的社會折扣現象。1.3 任務框架對社會折扣的可能影響

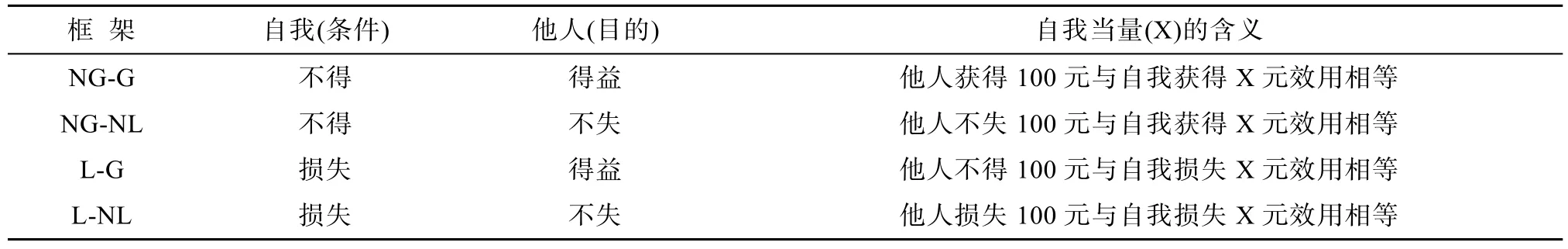

如前所述,在以往的選擇滴定程序中,研究者要求被試在“他人收益”與“自我收益”間迫選,通過找出選擇拐點測得“他人收益”的自我當量,并由此擬合社會折扣函數。我們將這種“為了讓他人獲得收益而放棄自我收益”的任務框架,簡稱為NG-G。然而,在現實生活中,“自我-他人”間的得失交換關系還存在若干其他類型。例如,為使他人不受損失而放棄自我收益(NG-NL)、為使他人不受損失而承擔自我損失(L-NL)、為使他人獲得收益而承擔自我損失(L-G)等。

不難發現,上述幾種情境都是以自我“放棄收益”或“承擔損失”為條件,以“讓他人獲得收益”或“避免損失”為目的(以他人“不得”或“損失”為條件,自我“得益”或“不失”為目的的情況將在另一項研究中探討)。由此,我們構建了 4種“自我-他人”得失選擇任務框架(如表1),以比較 4種任務框架下的社會折扣差異。

表1 4種任務框架及其自我當量的含義

為了探索不同任務框架下的社會折扣函數,我們將分別在4種框架下擬合中國文化背景下的社會折扣函數,并基于以往研究提出以下假設:

H1:4種框架下的社會折扣函數均符合雙曲模型。

由于以往的社會折扣函數中的折扣率(k

)是擬合了所有被試數據后得到的,它反映的是一組被試在整個社會距離范圍內的平均折扣程度。然而,k

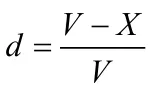

值并不能準確反映單個被試在不同社會距離點的實際相對折扣程度(記為d

,以下簡稱折扣程度)。為深入分析被試的社會折扣規律,我們除了計算社會折扣率(k

)外,還將在每種框架下計算每名被試在不同社會距離點的折扣程度(d

)。Kahneman和Tversky(1979)的價值函數(value function)預測人們會損失規避(loss aversion),因為自我損失要比等量自我收益產生更強的心理感受。段婧、劉永芳和何琪(2012)研究表明,個體在損失框架下為他人做出的決策比在收益框架下為他人做出的決策更冒險。由此我們推測,他人遭受損失帶給自我的心理感受也可能比他人獲得等量收益帶給自我的心理感受更強,也就是說,為他人避免損失可能比為他人獲得等量收益有更大的自我效用,因而,個體愿意放棄更多自我收益或承擔更多自我損失以避免他人損失,這就使得“避免他人損失”框架下(包括NG-NL和L-NL框架)的折扣程度(d

)低于“讓他人獲得收益”框架下(包括 NG-G和L-G)的折扣程度。此外,由于個體對自身的損失也存在損失規避,因此還可以推測,“自我放棄收益”框架下(包括NG-G和NG-NL)的折扣程度應低于“自我承擔損失”框架(包括 L-G和 L-NL)。基于此,我們提出以下假設:H2:任務框架影響社會折扣程度

。NG-NL框架下的折扣程度低于NG-G框架(實驗1),L-NL框架下的折扣程度低于L-G框架(實驗2);NG-G框架下的折扣程度低于L-G框架,NG-NL框架下的折扣程度低于L-NL框架(實驗1與實驗2比較)。另外,考慮到社會距離變化的影響,當社會距離較近時,他人損失(或得益)帶給個體的痛苦(或快樂)程度更大,規避他人損失的意愿(或讓他人得益的意愿)更強;隨著社會距離的增加,規避他人損失的意愿(或讓他人得益的意愿)逐漸減弱。由此可以推測,隨著社會距離的增加,NG-NL和NG-G兩種框架下的折扣程度的差異會逐漸變小(實驗 1),L-NL和L-G兩種框架下的折扣程度的差異也會逐漸變小(實驗2)。由此,我們提出以下假設:

H3:任務框架與社會距離的交互作用影響社會折扣程度。

H4:利他人格及其與任務框架的交互作用影響社會折扣程度。

出于后續實驗的需要,我們先進行兩項預實驗,分別檢驗用不同關系對象操作社會距離的有效性,以及新的情境式選擇滴定程序用于社會折扣實驗的有效性。

2 預實驗1:不同關系對象的社會距離

2.1 實驗目的

社會折扣實驗需要對社會距離進行操縱。Jones(2007)指出,社會距離可以描述社會關系的親疏程度,關系密切的個體間的社會距離較近,而關系疏遠的個體間的社會距離較遠。Ostaszewski和Osiński(2011)在其社會折扣研究中通過變換關系對象對社會距離進行操縱,在他們的研究中,大部分被試都將家人,尤其是父母雙親視為與自己社會距離最近的人,而將陌生人視為與自己社會距離最遠的人。由此,我們預期母親、朋友、剛認識的人與陌生人是處于不同社會距離下的關系對象。本實驗將通過問卷調查對上述不同關系對象的社會距離進行測量,以確定被試與不同關系對象間的社會距離是否存在差異。

2.2 實驗方法

2.2.1 被試

隨機選取浙江某高校 120名本科生和研究生參加實驗,其中男生57人,被試平均年齡23.17±2.13歲。

2.2.2 實驗材料

實驗設定自我與陌生人之間的社會距離為 10,要求被試從1~10中選擇合適的數字表示自我與母親、朋友和剛認識的人之間的社會距離。指導語如下:

在日常生活中,你的周圍總是存在著一些人,由于你與他們的關系遠近程度不同,因此你與他們之間存在著一定的社會距離。現在請你用一個數值表示你與其他人之間的社會距離,數值越小表明你與他人之間的社會距離越小,數值越大表明你與他人之間的社會距離越大。假定你與陌生人的社會距離為 10,那么請你用 1~10之間的任何數字分別表示你與你的母親,你與你的朋友以及你與你剛認識的人之間的社會距離。

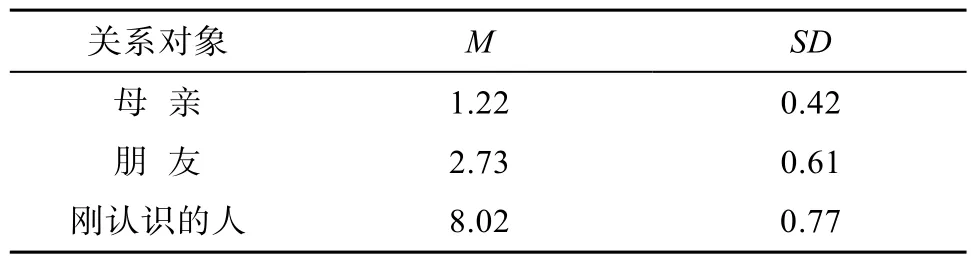

2.3 實驗結果

實驗總計發放問卷120份,回收117份。以關系對象為自變量,以社會距離評分為因變量,進行單因素重復測量方差分析。結果發現,被試對不同關系對象的社會距離評分差異顯著,F

(2,232)=4794.36,p

<0.001。事后檢驗表明,3種關系對象的社會距離評分兩兩之間差異均顯著(s

-s

=1.41,p

<0.001;s

-s

=5.78,p

<0.001)。由此看出,不同的關系對象確實對應了不同的社會距離水平。由母親到陌生人,社會距離不斷增加(如表2)。

表2 對不同關系對象的社會距離評分的平均數與標準差(n=117)

3 預實驗2:情境式選擇滴定程序的有效性

3.1 實驗目的

在預實驗1中,我們還隨機選取了30名被試,采用Jones和Rachlin(2006)所使用的選擇滴定程序進行了社會折扣試測,但是發現大部分被試不能很好理解在“他人獲得收益”和“自我獲得收益”兩個事件間做選擇的含義。我們認為,這種傳統的選擇滴定程序可能不適合中國被試。而且,要在多種框架下正確和一致地理解滴定程序中選擇的含義可能更為困難。為解決該問題,使被試更容易、更準確、更一致地理解實驗,并有更高的卷入,我們對傳統的選擇滴定程序進行了情境化改造,并將選項表述改為“是否愿意為他人獲得收益(或避免損失)而放棄自我收益(或承擔自我損失)”,被試只需做“愿意與否”的選擇,這樣被試就更容易決策,也不會有多重理解。鑒于Jones和Rachlin(2006)的實驗僅使用了“為了讓他人獲得收益而放棄自我收益”的選擇框架,因此,本實驗也只在 NG-G框架下測量他人收益的自我當量,以便進行兩種實驗范式的比較,檢驗情境式選擇滴定程序的有效性。

3.2 實驗方法

3.2.1 被試

隨機選取浙江某高校60名本科生和研究生參加實驗,其中男生32人,被試平均年齡22.25±1.32歲。

3.2.2 實驗設計

將60名被試隨機分為兩組,每組30人。一組被試通過傳統的選擇滴定程序測量他人收益的自我當量(記為 I組),另一組被試通過情境式選擇滴定程序測量他人收益的自我當量(記為II組)。以社會距離遠近不同的關系對象和組別作為自變量,比較兩種滴定程序測得的自我當量是否存在差異。

3.2.3 實驗材料及程序

首先要求被試閱讀實驗情境材料,并對自我與不同關系對象之間的社會距離進行評定。社會距離評定指導語與預實驗1相同。

然后,兩組被試開始正式的選擇滴定程序。I組被試直接在一系列“他人收益”和“自我收益”間做選擇。實驗中將他人獲得的收益恒定為100元,自我收益由10元至110元變化,每次遞增幅度為10元。所以涉及每個關系對象的選項各有11對,每個被試在4種關系對象下共做44次選擇。實驗任務舉例如下:

現在你面臨一系列你與母親之間的金錢收益選擇任務,請基于自身偏好做出選擇。

選擇任務:

1) A我獲得10元 B母親獲得100元

II組被試采用情境式選擇滴定程序測量他人收益的自我當量。指導語如下:

你與你的母親,一個朋友,一個你剛認識的人以及一個陌生人共同參加了一個抽獎活動。抽獎活動的規則如下:

1.每次抽獎活動必須由你與上述四人中的一個人同時參加。抽獎會進行多次,但各次抽獎活動相互獨立。

2.抽獎箱中有若干紅球和若干白球,你們兩人各從箱中抽一個球。每個球上都寫有一個數字,抽中紅球代表獲得與數字相應的金錢,抽中白球代表損失與數字相應的金錢。例如,如果你抽中一個寫有100的紅球,那么你將獲得100元;如果你抽中一個寫有100的白球,那么你將損失100元。

3.按照抽獎規則規定,如果你們兩人同時抽到紅球,那么你們中間必須有一人放棄收益才能保證另一人獲得收益。例如,你與另一人同時抽到紅球,你的紅球上寫著50,另一人的紅球上寫著100,那么只有當你放棄你獲得的 50元時,另一人才能得到那100元。如果你不放棄,那么就意味著另一人將得不到收益。

4.雙方獲得的收益不能共享或者重新分配,即你獲得的收益不能給另一人,另一人獲得的收益同樣也不能給你。

II組被試選項中的金錢數額變化與I組相同。實驗任務舉例如下:

(一)現在你和母親一起參加活動,請依次回答以下問題:

1)如果你抽中了寫有 10的紅球,母親抽中了寫有100的紅球,那么請你選擇:

你是否愿意放棄 10元的收益而使母親獲得100元? A愿意放棄 B 不愿意放棄

3.3 實驗結果

3.3.1 社會距離操作檢驗

預實驗1已經證明了用不同關系對象操作社會距離的有效性。為再次檢驗這種社會距離操作在新被試樣本中是否穩定有效,在本實驗中,我們再次對不同關系對象的社會距離評分進行了統計分析(如表3)。

表3 對不同關系對象的社會距離評分的平均數與標準差(n=60)

以關系對象為自變量,以社會距離評分為因變量,對數據進行單因素重復測量方差分析。結果表明,被試對不同關系對象的社會距離評分差異顯著,F

(2,118)=2678.79,p

<0.001。事后檢驗表明,不同關系對象的社會距離評分兩兩之間差異均顯著(s

-s

=1.51,p

<0.001;s

-s

=5.29,p

<0.001)。4種關系對象的社會距離評分由母親到陌生人依次不斷增加。該結果與預實驗1完全一致,這再次說明,不同關系對象能夠代表不同的社會距離水平。3.3.2 情境式選擇滴定程序有效性檢驗

在實驗過程中,I組有24名被試主觀報告不能理解實驗任務。在對實驗任務進行解釋后,仍有 5名被試因理解困難未能完成實驗。在剩下的 25名被試中,剔除 2名被試的無效數據后(沒有拐點或出現多個拐點等),剩余23名被試的數據進入統計分析。II組被試均能理解實驗情境和實驗任務并完成實驗。剔除2名被試的無效數據后,剩余28名被試的數據進入統計分析。以組別和關系對象為自變量,以他人收益的自我當量為因變量,對數據進行重復測量方差分析,發現組別主效應不顯著(M

=

56.31,M

=56.43,F

(1,49)=0.01,p

=0.913),關系對象主效應顯著(M

=

107.16,M

=90.49,M

=

18.53,M

=9.31,F

(1,49)=6688.99,p

<0.001),組別與關系對象交互作用不顯著,F

(1,49)=0.02,p

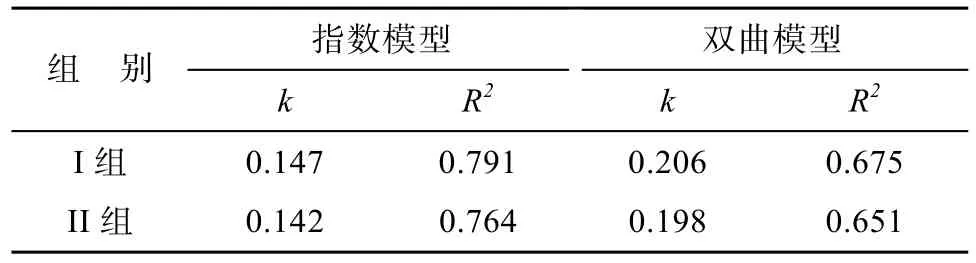

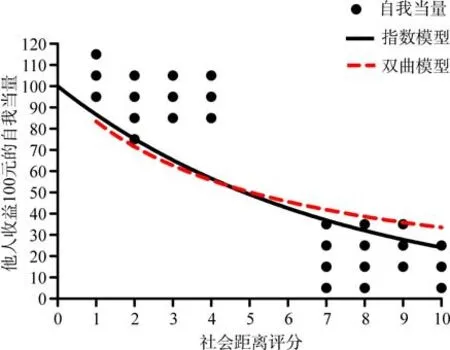

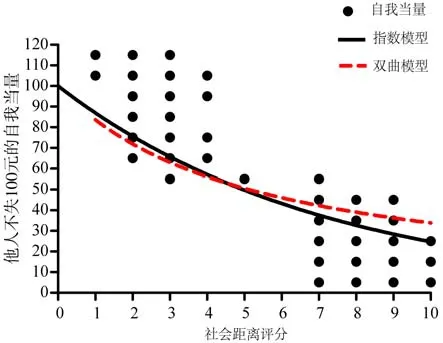

=0.904。該結果說明,情境式選擇滴定程序在自我當量測量上與傳統選擇滴定程序同樣有效。3.3.3 社會折扣函數形態檢驗

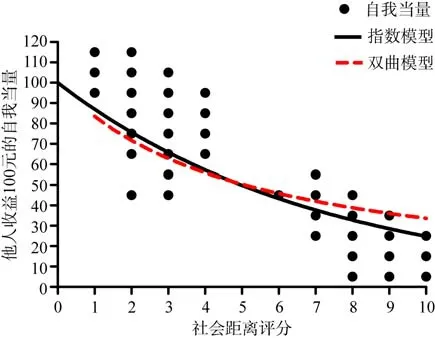

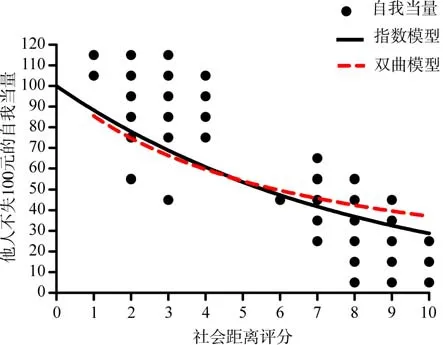

Jones和Rachlin(2006)在其研究中分別擬合了指數模型(exponential model)和雙曲模型,并發現雙曲模型的擬合指數更高。本研究也采用Jones和Rachlin擬合社會折扣函數的方法:以被試對不同關系對象的社會距離評分為橫坐標,以自我當量為縱坐標,使用GraphPad Prism 5.0分別對兩組實驗數據進行兩種模型的擬合計算。結果如表4和圖1、圖2所示。由表4可知,兩組被試的指數模型擬合指數R

均要高于雙曲模型。該結果說明,指數模型比雙曲模型更好地描述了中國被試的社會折扣規律。

表4 兩種模型擬合參數估計(n=51)

圖1 I組被試折扣模型擬合

4 實驗1:NG-G框架與NG-NL框架下的社會折扣比較

4.1 實驗目的

本實驗旨在探索NG-G和NG-NL兩種框架下的社會折扣函數,并比較兩種框架下折扣程度的差異。

4.2 實驗方法

4.2.1 被試

隨機選取浙江某高校 96名本科生和研究生參加實驗,其中男生44人,被試平均年齡23.51±2.80歲,此前均未參加過類似實驗。

4.2.2 實驗設計

實驗采用 4社會距離(母親,朋友,剛認識的人,陌生人) ×2框架(NG-G,NG-NL) 被試內實驗設計。社會距離用4種關系對象操縱為4個水平,框架則包括兩種:“為了讓他人獲得 100元而放棄自我收益”(NG-G 框架)以及“為了讓他人避免損失100元而放棄自我收益”(NG-NL框架)。實驗采用情境式選擇滴定程序探索兩種框架下的社會折扣函數和社會折扣率(k

),并比較兩種框架下的社會折扣程度(d

)。

圖2 II組被試折扣模型擬合

另外,為了探索利他人格對社會折扣程度可能產生的影響,本實驗還采用《利他主義自陳量表》測量被試的利他人格。該量表是Rushton,Chrisjohn和 Fekken(1981)編制的,它通過被試對自己一年以來的某些利他行為進行自評以了解其利他人格。量表共20個項目,采用(1~5) 5級評分。湯舒俊、郝佳和涂陽軍(2011)使用修訂過的《利他主義自陳量表》在一個408 名大學生的樣本中進行測量,測得該量表一致性信度為0.86。本實驗中測得該量表一致性信度為0.85。

4.2.3 實驗材料及程序

首先要求被試閱讀實驗情境材料,并對自我與不同關系對象之間的社會距離進行評定。社會距離評定指導語與預實驗1相同,情境式選擇滴定程序的指導語與預實驗2基本相同,只在涉及兩種框架的部分對抽獎規則說明做相應調整。如 NG-NL框架下的規則說明調整為:

4.如果你抽中紅球,另一人抽中白球,那么只有當你放棄你的收益時,另一人才能不受損失。例如,你抽中一個寫有50的紅球,另一人抽中一個寫有 100的白球,那么只有當你放棄你獲得的 50元時,另一人才能避免損失100元。

在被試理解實驗情境的基礎上開始正式的選擇滴定程序。他人收益或損失的金額恒定為100元,自我收益從10元到110元,以10元的幅度遞增。每個關系對象下包括“使他人得益”和“使他人避免損失”兩個框架,共22個選擇題,4種關系對象下共計 88個選擇題。為防止被試遺忘他們與不同關系對象之間的社會距離,在改變關系對象時都通過讓被試填空的方式再次激起被試的社會距離感。具體情境舉例如下:

(一)現在你和母親一起參加活動,請依次回答以下問題:

NG-NL框架

12)如果你抽中了寫有10的紅球,母親抽中了寫有100的白球,那么請你選擇:

你是否愿意放棄 10元的收益而避免母親損失100元? A愿意放棄 B 不愿意放棄

考慮到4種關系對象的出現順序對實驗結果可能造成的影響,我們通過拉丁方設計平衡了4種關系對象出現的順序。在每種關系對象下,研究者也平衡了兩種框架出現的順序。此外還對自我收益的升序排列與降序排列進行了平衡。因此,我們共設計了16個版本的問卷,隨機發放給被試。被試在完成選擇任務后,填寫《利他主義自陳量表》。

4.3 實驗結果

本實驗總計發放問卷96份,回收96份,剔除無效問卷后(無拐點或出現多個拐點等)剩余有效問卷78份。

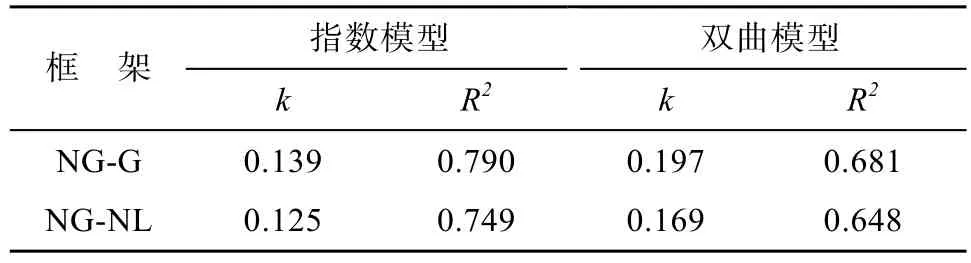

4.3.1 社會折扣函數形態探索

采用GraphPad Prism 5.0對自我當量數據進行指數模型和雙曲模型的擬合計算,結果如表5和圖3、圖4所示。由表5可知,在兩種框架下指數模型的擬合指數R

均高于雙曲模型。表5還顯示,NG-NL框架下的折扣率(k=

0.125)低于 NG-G框架下的折扣率(k=

0.139)。

表5 兩種模型擬合參數估計(n=78)

圖3 NG-G框架下折扣模型擬合

圖4 NG-NL框架下折扣模型擬合

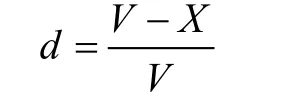

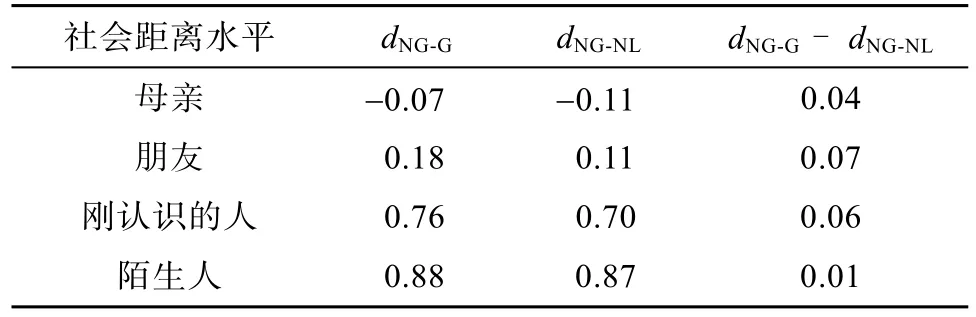

4.3.2 任務框架、社會距離和利他人格對社會折扣程度的影響

Myerson,Green和 Warusawitharana(2001)用曲線下面積(area under curve,AUC)作為折扣程度的測量指標:AUC越大,折扣程度越低;AUC越小,折扣程度越高。但是這種方法并不能獲得被試在每個社會距離點的折扣程度。因此,我們采用以下方法分別計算不同框架下每名被試在每個社會距離水平下的折扣程度,記為d

。

X

表示他人得失的自我當量;V

表示他人得失量。為了檢驗任務框架與社會距離對社會折扣程度的影響,我們以任務框架和社會距離為自變量,以社會折扣程度(d

)為因變量,對數據進行兩因素重復測量方差分析。結果表明,社會距離主效應顯著,F

(3,231)=2403.89,p

<0.001;任務框架主效應顯著,F

(1,77)=194.10,p

<0.001。任務框架與社會距離的交互作用顯著,F

(3,231)=30.38,p

<0.001。對任務框架主效應的事后檢驗發現,NG-NL框架下的社會折扣程度顯著小于NG-G框架下的社會折扣程度(d

?d

=0.04,p

<0.001)。該結果支持 H2,說明社會折扣中存在類似于時間折扣中的符號效應(sign effect),即損失條件下的折扣程度小于收益條件(Thaler,1981)。對社會距離主效應的事后檢驗表明,4種社會距離水平下的折扣程度隨著社會距離的增加而逐漸變大(d

?d

=0.23,p

<0.001;d

?d

=0.58,p

<0.001;d

?d

=0.15,p

<0.001)。對框架與社會距離交互作用的簡單效應分析表明,在“母親”、“朋友”和“剛認識的人” 3種社會距離水平下,NG-NL框架下的社會折扣程度均顯著小于 NG-G 框架下的社會折扣程度(F

(1,77)=24.69,p

<0.001;F

(1,77)=105.00,p

<0.001;F

(1,77)=86.77,p

<0.001);在“陌生人”水平下,兩種框架下的社會折扣程度差異不顯著,F

(1,77)=2.03,p

=0.159(如表6)。以上結果說明,隨著社會距離的增加,兩種框架下社會折扣程度的差異逐漸變小,支持了H3。但是由表6可以看出,在“母親”水平下,兩種框架下折扣程度的差異量小于“朋友”和“剛認識的人”兩種水平下的差異量。這是因為在“母親”水平下,無論是讓母親獲益還是避免母親損失,個體都愿意放棄很大的收益,表現出天花板效應。

表6 兩種框架在不同社會距離水平下的折扣程度(n=78)

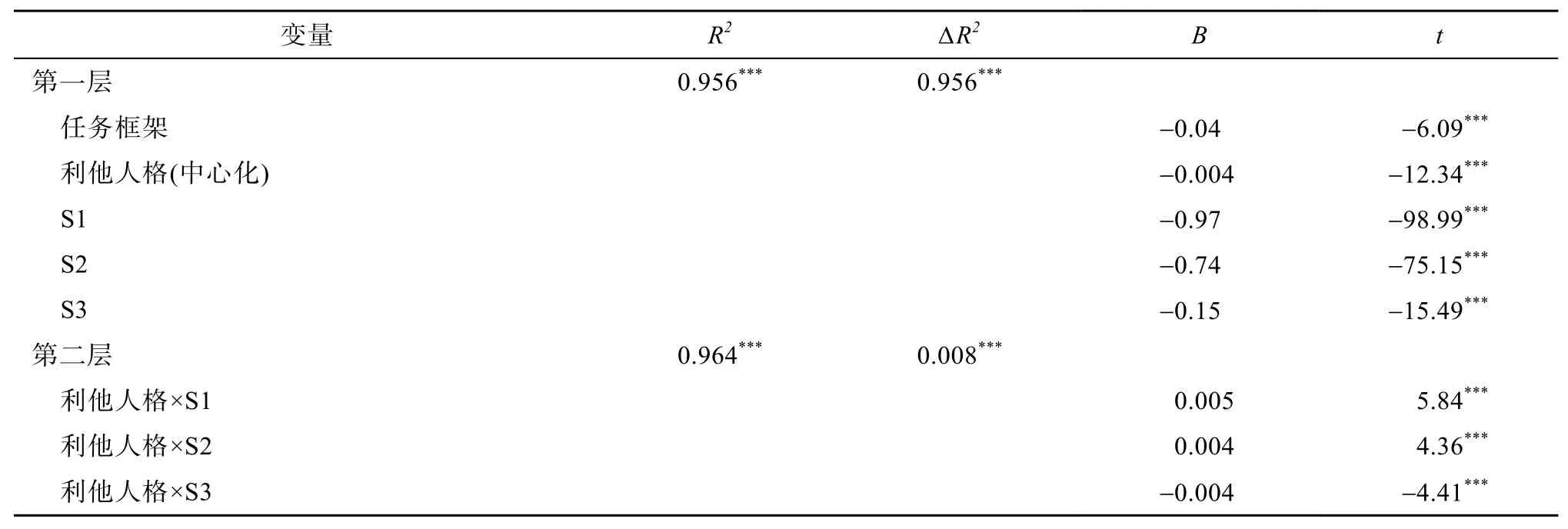

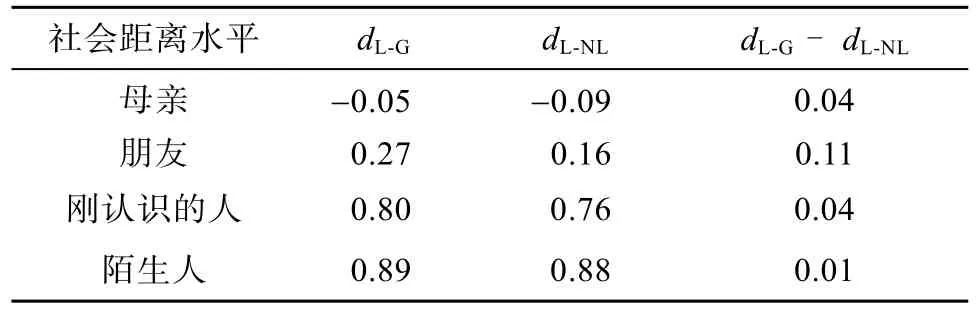

為了進一步檢驗假設 H4,我們采用層級回歸分析的方法分析利他人格及其與任務框架的兩項交互作用對社會折扣程度的影響,同時還考察利他人格與社會距離的兩項交互作用以及任務框架、利他人格與社會距離三項交互作用對折扣程度的影響。

為了避免多重共線性,我們對利他人格得分進行了中心化(centering)處理。由于社會距離有 4個水平,因此,我們將陌生人作為參照類,并建立 3個虛擬變量(dummy variable)(S1、S2、S3)對4個社會距離水平進行編碼:母親編碼為(1 0 0),朋友編碼為(0 1 0),剛認識的人編碼為(0 0 1),陌生人編碼為(0 0 0)。另外,對任務框架也進行了編碼:NG-G框架編碼為0,NG-NL框架編碼為1。

在統計分析過程中,我們以社會折扣程度(d

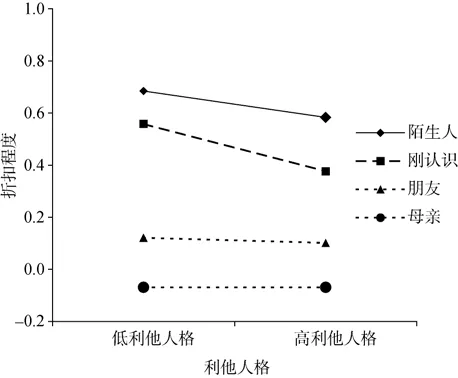

)為因變量,分3步將不同的自變量放入回歸方程:第一步采用“enter”法將任務框架、利他人格及社會距離放入回歸方程;第二步采用“stepwise”法將“利他人格×任務框架”交互項及“利他人格×社會距離”交互項放入回歸方程;第三步將“利他人格×任務框架×社會距離”交互項放入回歸方程。由于任務框架與社會距離均為分類變量,其標準化回歸系數沒有意義(West,Aiken,&Krull,1996),因此在層級回歸分析的結果中只給出非標準化的回歸系數。結果發現,利他人格主效應顯著(如表7),隨著個體利他人格得分的提高,其社會折扣程度不斷降低。同時還發現,利他人格與社會距離交互作用顯著(如表7);框架與利他人格交互作用不顯著(B=

?0.01,t

=?0.38,p

=0.705),未進入回歸方程。在增加三項交互項后,R

的改變量接近于0(p

=0.883),該三項交互項也未能進入回歸方程。該結果說明三項交互作用不顯著。為了進一步分析高低利他人格者在4個社會距離水平下折扣程度的差異,我們按照Cohen,Cohen,West和 Aiken(2003)及 Frazier,Tix和 Barron(2004)提出的分析程序對交互項進行簡單斜率(simple slop)分析。以利他人格得分高于平均值一個標準差的值代表高利他,以低于平均值一個標準差的值代表低利他,分別計算4種社會距離水平下的簡單斜率。通過比較4條直線的簡單斜率與0之間的差異,可以了解在每個社會距離水平下,高低利他人格者的折扣程度是否存在差異。結果表明,在“母親”水平下的簡單斜率接近于 0(t

=?0.009,p

>0.05),說明高低利他人格者在該社會距離水平下的社會折扣程度沒有差異;在“朋友”水平下,高低利他人格者的社會折扣程度也沒有差異(simple slop

=?0.001,t

=?1.15,p

>0.05);而在“剛認識的人”和“陌生人”兩種水平下,高利他人格者的折扣程度顯著小于低利他人格者(simple slop

=?0.009,t

=?8.03,p

<0.001;simple slop

=?0.005,t

=?4.57,p

<0.001)(如圖5)。該結果說明,利他人格只對遠距離關系對象的折扣程度有影響。框架與利他人格交互作用不顯著,該結果與假設H4中關于兩者交互作用的假設不符合。這意味著利他人格不足以調節任務框架對社會折扣程度的影響。也就是說,無論被試的利他人格得分高低,他們都同樣存在損失規避傾向,因而在 NG-NL框架下的社會折扣程度較低。

表7 層級回歸分析結果(n=78)

圖5 利他人格與社會距離的交互作用

5 實驗2:L-G框架與L-NL框架下社會折扣比較

5.1 實驗目的

本實驗旨在探索L-G和L-NL兩種框架下的社會折扣函數,并比較兩種框架下折扣程度的差異。

5.2 實驗方法

5.2.1 被試

隨機選取浙江某高校 96名本科生和研究生參加實驗,其中男生46人,被試平均年齡22.20±1.59歲,此前均未參加過類似實驗。

5.2.2 實驗設計

實驗設計與實驗1相同。本實驗中任務框架包括兩種:“為了讓他人獲得100元而承擔自我損失”(L-G框架)以及“為了避免他人損失100元而承擔自我損失”(L-NL框架)。

5.2.3 實驗材料及程序

首先要求被試閱讀實驗情境材料,并對自我與不同關系對象之間的社會距離進行評定。社會距離評定的指導語與預實驗1相同,選擇滴定程序的指導語與預實驗2基本相同,只在涉及兩種框架的部分對抽獎規則說明做相應調整。如在L-NL框架下的規則說明調整為:

3.按照抽獎規則規定,如果你們兩人同時抽到白球,那么你們中間必須有一人承擔損失才能保證另一人避免損失。例如,你與另一人同時抽到白球,你的白球上寫著50,另一人的白球上寫著100,那么只有當你承擔 50元的損失時,另一人才能避免損失100元。如果你不承擔損失,那么就意味著另一人將損失。

在L-G框架下的規則說明調整為:

4.如果你抽中白球,另一人抽中紅球,那么只有當你承擔損失時,另一人才能獲得收益。例如,你抽中一個寫有 50的白球,另一人抽中一個寫有100的紅球,那么只有當你承擔50元損失時,另一人才能獲得100元。

在被試閱讀并理解實驗情境的基礎上開始正式的情境式選擇滴定程序。他人收益或損失的金額恒定為 100元,自我損失從 10元到 110元,以 10元的幅度變化。每個關系對象下包括“使他人得益”和“使他人避免損失”兩個框架,共 22個選擇題,4種關系對象下共計 88個選擇題。為防止被試遺忘他們與不同關系對象之間的社會距離,在改變關系對象時都通過填空的方式再次啟動被試的社會距離感。具體情境舉例如下:

(一)現在你和母親一起參加活動,請依次回答以下問題:

L-NL框架

1)如果你抽中了寫有 10的白球,母親抽中了寫有100的白球,那么請你選擇:

你是否愿意承擔 10元的損失而避免母親損失100元? A愿意承擔 B 不愿意承擔

L-G框架

12)如果你抽中了寫有10的白球,母親抽中了寫有100的紅球,那么請你選擇:

你是否愿意承擔 10元的損失而使母親獲得100元? A愿意承擔 B 不愿意承擔

在本實驗中,采用了與實驗1相同的任務順序平衡方式,共設計了16個版本的問卷,隨機發放給被試。在完成選擇滴定程序后,要求被試繼續完成《利他主義自陳量表》(本實驗測得該量表一致性信度為0.93)。

5.3 實驗結果

本實驗總計發放問卷96份,回收96份,剔除無效問卷后(無拐點或出現多個拐點等)剩余有效問卷77份。

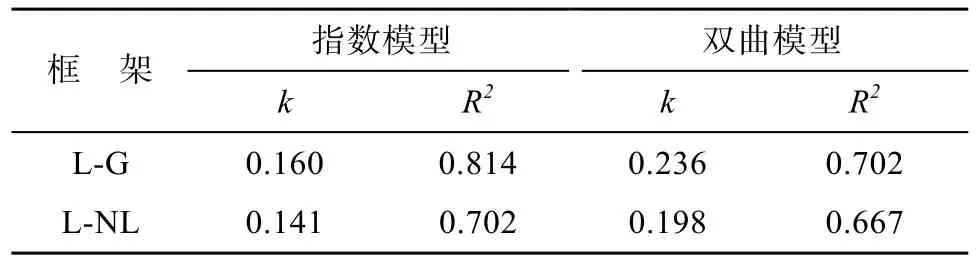

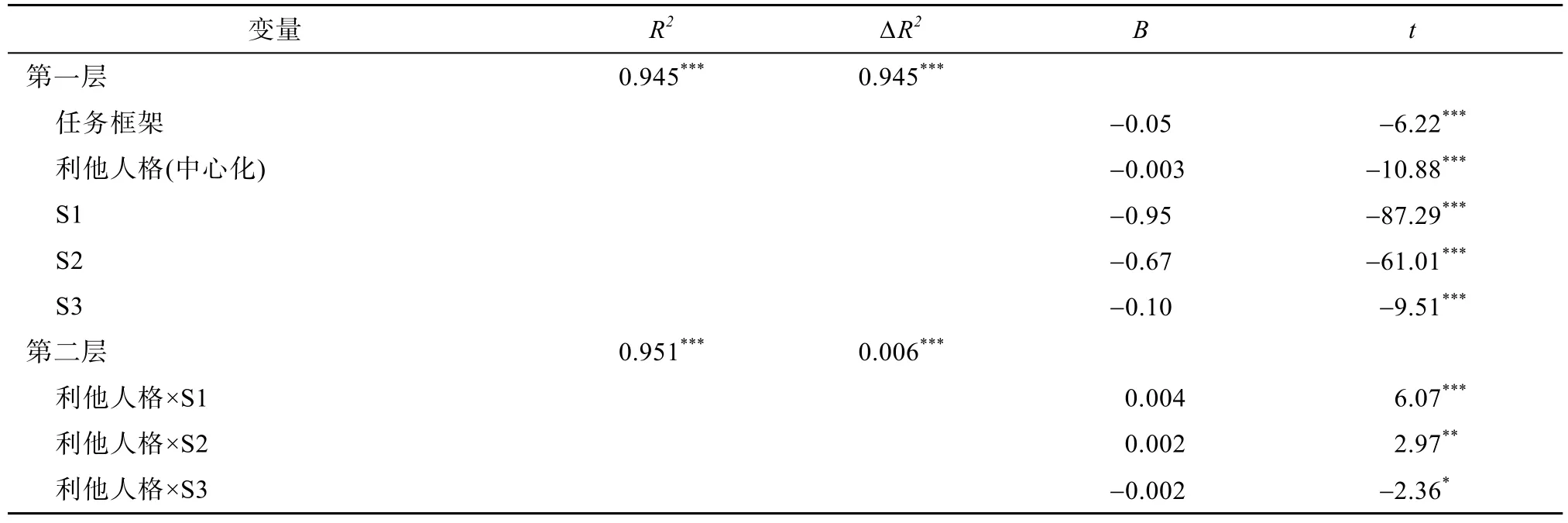

5.3.1 社會折扣函數探索

采用GraphPad Prism 5.0對自我當量數據進行指數模型和雙曲模型的擬合計算,結果如表8和圖6、圖7所示。由表8可知,在兩種框架下指數模型的擬合指數R

均高于雙曲模型。表8還顯示,L-NL框架下的折扣率(k=

0.141)低于 L-G框架下的折扣率(k=

0.160)。

表8 兩種模型擬合參數估計(n=77)

5.3.2 任務框架、社會距離和利他人格對社會折扣程度的影響

采用與實驗 1相同的方法計算社會折扣程度(d

)。以任務框架、社會距離為自變量,以社會折扣程度(d

)為因變量,對數據進行兩因素重復測量方差分析。結果表明,社會距離主效應顯著,F

(3,228)=2106.77,p

<0.001;任務框架主效應顯著,F

(1,76)=265.17,p

<0.001。任務框架與社會距離的交互作用顯著,F

(3,228)=54.27,p

<0.001。

圖6 L-G框架下折扣模型擬合

圖7 L-NL框架下折扣模型擬合

對任務框架主效應的事后檢驗發現,L-NL框架下的社會折扣程度顯著小于 L-G框架下的社會折扣程度(d

?d

=0.05,p

<0.001)。該結果支持H2,同樣說明社會折扣中存在符號效應。對社會距離主效應的事后檢驗表明,4種社會距離水平下的折扣程度隨著社會距離的增加而逐漸變大(d

?d

=0.29,p

<0.001;d

?d

=0.56,p

<0.001;d

?d

=0.11,p

<0.001)。對框架與社會距離交互作用的簡單效應分析表明,在“母親”、“朋友”和“剛認識的人” 3種社會距離水平下,L-NL框架下的社會折扣程度均顯著小于L-G框架下的社會折扣程度(F

(1,76)=57.00,p

<0.001;F

(1,76)=163.72,p

<0.001;F

(1,76)=45.92,p

<0.001);在“陌生人”水平下,兩種框架下的社會折扣程度差異不顯著,F

(1,75)=3.08,p

=0.083(如表9)。該結果說明,隨著社會距離的增加,兩種框架下社會折扣程度的差異逐漸變小,支持了H3。與實驗1相同,個體在“母親”水平下也表現出天花板效應。

表9 兩種框架在不同社會距離水平下的折扣程度(n=77)

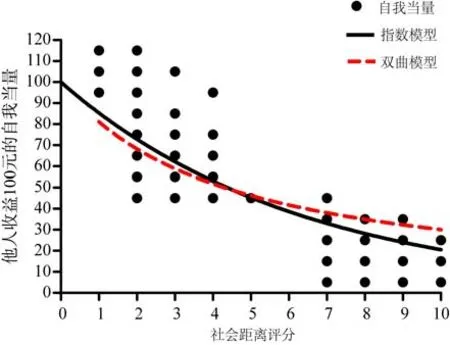

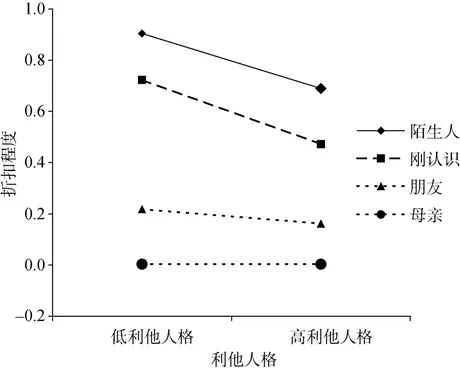

我們采用了與實驗1相同的方法分析利他人格及其與任務框架兩項交互作用對社會折扣程度的影響,同時也考察利他人格與社會距離兩項交互作用以及任務框架、利他人格與社會距離三項交互作用對折扣程度的影響。在本實驗中,L-G框架編碼為0,L-NL框架編碼為1。

統計結果發現,利他人格主效應顯著(如表10)。該結果同樣說明,隨著個體利他人格得分的提高,其社會折扣程度不斷降低。同時還發現,利他人格與社會距離交互作用顯著(如表10),框架與利他人格交互作用不顯著(B=

?0.001,t

=?0.67,p

=0.504),未進入回歸方程。在增加三項交互項后,R

的改變量也接近于0(p

=0.895),該三項交互項也未能進入回歸方程。該結果同樣說明三項交互作用不顯著。為了進一步分析高低利他人格者在4種社會距離水平下折扣程度的差異,我們采用與實驗1相同的方法對交互項進行簡單斜率分析。結果表明,在“母親”水平下的簡單斜率接近于 0(t

=?0.81,p

>0.05),說明高低利他人格者在該社會距離水平下的社會折扣程度沒有差異;在“朋友”水平下,高低利他人格者的社會折扣程度也沒有差異(simple slop

=?0.001,t

=?1.62,p

>0.05);而在“剛認識的人”和“陌生人”兩種社會距離水平下,高利他人格者的折扣程度顯著小于低利他人格者(simple slop

=?0.005,t

=?5.81,p

<0.001;simple slop

=?0.004,t

=?3.95,p

<0.001)(如圖8)。該結果同樣說明,利他人格只對遠距離關系對象的折扣程度有影響。框架與利他人格交互作用不顯著,該結果與假設H4中關于兩者交互作用的假設不符合。這意味著利他人格不足以調節任務框架對社會折扣程度的影響。也就是說,無論被試的利他人格得分高低,他們都同樣存在損失規避傾向,因而在 L-NL框架下的社會折扣程度較低。

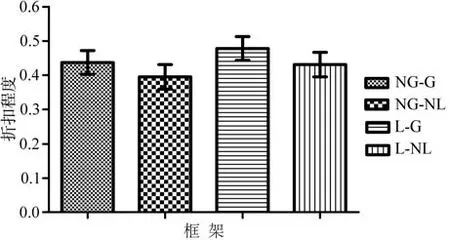

最后,綜合實驗1和實驗2所得的數據,比較NG-G框架和 L-G框架下的社會折扣程度以及NG-NL框架和L-NL框架下的社會折扣程度。結果發現,NG-G框架下的折扣程度顯著小于L-G框架下的折扣程度,F

(1,153)=16.53,p

<0.001;NG-NL框架下的折扣程度也顯著小于L-NL框架下的折扣程度,F

(1,153)=12.38,p

<0.001(如圖9)。該結果說明個體對自我利益存在損失規避(Kahneman &Tversky,1979)。6 討論

綜合兩個實驗的結果可以發現,在4種任務框架下,指數模型比雙曲模型的擬合程度更高;任務框架、社會距離和利他人格對社會折扣程度均有影響;任務框架與社會距離的交互作用影響社會折扣程度;社會距離與利他人格的交互作用也影響社會折扣程度。這些結果完全支持假設H2和H3,部分支持假設H4,但不支持假設H1。

表10 層級回歸分析結果(n=77)

圖8 利他人格與社會距離的交互作用

圖9 4種框架下的社會折扣程度

6.1 社會折扣函數可能存在的文化差異

本研究擬合了中國文化背景下被試的社會折扣函數,發現在 4種框架下,指數模型的擬合程度都更高。該結果與Jones和Rachlin(2006)研究結果不一致,他們以美國大學生為被試得到了雙曲線形態的社會折扣函數。我們認為,造成差異的原因可能是實驗范式的不同或是東西方文化的差異。

預實驗2分別擬合了傳統選擇滴定程序下和情境式選擇滴定程序下得到的社會折扣函數。結果表明,兩種選擇滴定程序下,中國被試的社會折扣函數均符合指數模型。該結果說明,實驗范式的不同并沒有導致社會折扣函數形態的差異。由此,我們推測函數形態的差異可能與東西方文化差異有關。

由圖3、圖4、圖6和圖7可以看出,當社會距離較近時,指數模型所預測的自我當量值高于雙曲模型。這可能是因為中國被試更加強調保持自我與他人之間的相互依存關系,其自我概念圖式中涵蓋了諸如母親和朋友等社會距離較近的人(劉新明,朱瀅,2002;Zhu,Zhang,Fan,&Han,2007)。因此中國被試更傾向于將這些社會距離較近個體的收益視為自我的收益,將他們的損失視為自我的損失,由此導致他們愿意為其放棄更多的收益或承擔更多的損失。而當社會距離較遠時,指數模型所預測的自我當量值低于雙曲模型。這可能是由于在中國文化背景下,人們更加親近內群體(in-group)中的成員(如母親,朋友),而更加排斥外群體(out-group)中的成員(如剛認識的人,陌生人)(Markus &Kitayama,1991;Chen,Brockner,&Katz,1998;Ma-Kellams,Spencer-Rodgers,&Peng,2011),由此造成中國被試對親者更親,對疏者更疏。因此,隨著社會距離的增加,中國文化背景下的被試愿意為他人放棄收益或承擔損失的程度下降得更快。當然,這種解釋還需要通過跨文化研究進一步驗證。

6.2 任務框架對社會折扣程度的影響

本研究發現,任務框架影響社會折扣程度。NG-G和 NG-NL框架下的社會折扣程度分別小于L-G和L-NL框架下的折扣程度,這是因為損失所產生的心理感受比等額收益更為強烈,因而對自身損失存在規避傾向(Kahneman &Tversky,1979)。研究還發現,NG-NL框架下的社會折扣程度低于NG-G框架下的社會折扣程度;L-NL框架下的社會折扣程度也低于L-G框架下的社會折扣程度。這進一步表明,人們不僅會規避自身的損失,而且對他人損失也存在不同程度的規避傾向,這種傾向使得避免他人損失的自我當量高于等額使他人得益的自我當量,表現為“使他人避免損失”框架下(包括NG-NL和 L-NL)的社會折扣程度低于“使他人得益”框架(包括NG-G和L-G)。

此外,任務框架與社會距離的交互作用也會影響社會折扣程度:隨著社會距離的增加,NG-NL與NG-G框架下社會折扣程度的差異由大變小;L-G與L-NL框架下社會折扣程度的差異也由大變小。出現該結果是因為,當社會距離較近時,他人損失(或得益)帶給個體的痛苦程度(或快樂程度)更大,規避他人損失的意愿(或讓他人得益的意愿)更強;隨著社會距離的增加,規避他人損失的意愿(或讓他人得益的意愿)也逐漸減弱,從而導致兩種框架下社會折扣程度的差異逐漸變小。

本研究還發現,框架與利他人格的交互作用不顯著,該結果也說明,利他人格不足以調節任務框架對社會折扣程度的影響,框架對社會折扣程度的影響強于利他人格的影響。出現該結果的原因是無論個體的利他人格得分高低,個體對他人的損失都會表現出一定程度的規避。Tom,Fox,Trepel和Poldrack(2007)指出損失規避是普遍存在于人類世界的一種基本機制。因此,無論個體的利他人格得分高低,他們都會表現出損失規避。這就使得高低利他人格者在 NG-NL和 L-NL框架下的社會折扣程度都較低。

6.3 社會距離對社會折扣程度的影響

在4種框架下,社會距離都會影響社會折扣程度。隨著社會距離的增加,社會折扣程度也不斷增加。該結果與Ostaszewski和Osiński(2011)的研究也是一致的。對此,可以從心理聯結(psychological connectedness)的角度進行解釋。

Parfit(1984)提出的心理聯結概念是指兩個事物在個體心理上的直接關聯度。近些年來,心理聯結的思想開始被用來解釋決策者的選擇傾向(Bartels &Rips,2010)。例如,在時間折扣研究中,研究者發現,“現在自我”與“未來自我”的心理聯結強度越高,個體就會越多的考慮未來結果(Bartels&Rips,2010;Ersner-Hershfield,Garton,Ballard,Samanez-Larkin,&Knutson,2009)。Bartels和 Rips(2010)指出,如果把“未來自我”看成另外一個人,那么“現在自我”與“未來自我”的心理聯結就變成了“自我”與“他人”之間的心理聯結。這種心理聯結的強度與社會距離有關。隨著社會距離的增加,這種聯結的強度逐漸減弱,這就導致了個體越來越不重視他人的結果,因此,社會折扣程度也逐漸升高。

實驗1和實驗2均發現在“母親”水平下,社會折扣程度均表現出天花板效應。這種結果可能是由兩方面原因造成的。第一,與另外3種社會距離水平相比,母親是一個更加明確,具體的對象,這就使得個體對母親收益或損失的感受是建立在對自己收益或損失的感受基礎之上的(段婧等,2012),因而他們可能愿意為其放棄更多的收益或承擔更多的損失;第二,本研究中的被試都是大學生,對于這些經濟并未獨立的學生而言,母親和自己的收益可能并不是截然分離的,因此被試可能認為母親的收益就是自己的收益,母親的損失就是自己的損失,這也可能導致個體愿意為其放棄更多的收益或承擔更多的損失。

另外,社會距離與利他人格的交互作用也會影響社會折扣程度:高低利他人格者的社會折扣程度只在社會距離較遠的關系對象上表現出差異。這是因為高利他人格者具有較高的同感(empathy)水平(鐘華,郭永玉,2008;Cialdini et al.,1987;Nakao et al.,2012),他們的“自我-他人”心理聯結強度高于低利他人格者,因而在決策時比低利他人格者更多地考慮了剛認識的人和陌生人的利益。因此在這兩種社會距離水平下,高利他人格者的社會折扣程度低于低利他人格者。然而在社會距離較近時,社會距離的影響掩蔽了利他人格的影響。

6.4 情境式選擇滴定程序

本研究采用情境式選擇滴定程序探索了任務框架對社會折扣的影響,在方法上對傳統滴定程序進行了改進和完善。新方法的優點表現在以下兩個方面:第一,新方法直接詢問被試“是否愿意為他人獲得收益(避免損失)而放棄自我收益(承擔損失)”,而不是讓被試在“我得(失)多少元”與“他人得(失)多少元”之間做選擇,這使被試更容易理解選項的含義,且不會造成對任務框架的多重理解;第二,新方法由于更具有情境性,因而能夠提高被試的卷入度,進而提高實驗的信效度。這種新的情境式選擇滴定程序可供未來社會折扣研究借鑒。

6.5 研究意義

本研究探索了4種框架下的社會折扣程度,結果發現,個體在“為了他人避免損失而放棄自我收益(NG-NL)”這種框架下的社會折扣程度最低(如圖9),由此可推測,個體在該框架下更容易表現出利他行為。因此,我們可以采用與該框架類似的表述促使人們表現出更多的利他行為。例如,在“經濟結果-環境結果”間權衡時,通過不同框架的表述,就有可能使政策制定者做出不同程度的親環境決策。在“獲得大經濟收益但導致高程度環境污染”以及“獲得小經濟收益但導致低程度環境污染”兩種方案中進行選擇時,如果采用 NG-NL這種表述框架(即“放棄經濟收益”以“避免環境危害”),就可能比“L-G”框架(即“承擔經濟損失”以“改善環境質量”)更能做出親環境決策。

另外,本研究所揭示的社會折扣規律為解釋社會決策行為提供了理論基礎。在傳統的決策研究中,決策結果都是由決策者本人承擔。但事實上,很多時候決策結果是由他人承擔(如環保等各種公共政策決策),即決策者要為他人決策,或是預測他人的決策。此時決策者與他人的社會距離,或者說決策者對他人的得失有多大程度的“感同身受”(即自我當量)就成為影響決策的重要因素。當前,在行為決策領域中,有很多關于“自我-他人”決策差異的研究或是預測他人決策的研究(Hsee &Weber,1997;何貴兵,梁社紅,劉劍,2002;徐驚蟄,謝曉非,2011;段婧等,2012)。其中一些研究也得到了一致的結果,例如,Hsee和 Weber(1997)發現,在風險決策中,人們在為自我做決策時比較保守,而在為他人做決策時更冒險。段婧等(2012)也發現,在收益情境下,個體為他人決策更冒險。但是對這些研究結果的解釋最終都離不開社會折扣規律。例如,當決策涉及到親友時,社會折扣程度較低,個體可能會表現出風險規避;但涉及陌生人時,社會折扣程度較高,個體可能會表現出風險尋求。

6.6 研究局限及未來研究展望

本研究對中國文化背景下的社會折扣現象進行了初步探索,但研究中還存在一些局限,因此,未來還需要從以下幾個方面入手繼續開展相關研究。

第一,本研究探索了4類框架下的社會折扣函數和社會折扣程度。研究所涉及的4類框架都是“他人獲益(或損失)”等價于多大程度的“自我獲益(或損失)”這種“利他”框架類型,即他人獲益為自我帶來正效用、他人損失為自我帶來負效用的類型。不難發現,理論上還存在另外一種“利己”的社會折扣任務框架,即他人損失為自我帶來正效用以及他人獲益為自我帶來負效用的情況,對此我們將在后續研究中進一步探索。

第二,在本研究中,社會距離通過 4種關系對象操縱為4個水平。然而,與母親、剛認識的人以及陌生人3個社會距離水平相比,“朋友”這個社會距離水平還可能包括了親密朋友、普通朋友等不同社會距離的關系對象。因此,未來研究可以進一步界定“朋友”的定義,完善社會折扣研究。

第三,本研究發現中國文化背景下被試的社會折扣函數更加符合指數模型。通過比較指數模型和雙曲模型的整體形態發現,指數模型比雙曲模型更加陡峭,我們推測這可能是由中國的文化特點所導致。但是由于本研究未采用西方文化背景下的被試樣本,因而還不足以直接比較社會折扣函數的文化差異,未來可進一步通過跨文化研究揭示兩者的差異及原因。

7 結論

(1)本研究發現中國被試的社會折扣規律更符合指數模型。其特點是,他人收益或損失的自我當量隨社會距離的增加而下降,下降的速度隨著社會距離的增加而逐漸增加,但中國被試在社會距離較近時,自我當量高于雙曲模型的預測值,在社會距離較遠時低于雙曲模型的預測值;

(2)任務框架影響社會折扣程度。NG-NL和L-NL框架下的社會折扣程度分別低于 NG-G和L-G框架下的社會折扣程度,說明被試存在對他人損失的規避傾向;而NG-G和 NG-NL框架下的社會折扣程度分別低于L-G和L-NL框架下的社會折扣程度,說明被試存在對自我損失的規避傾向;

(3)任務框架與社會距離的交互作用影響社會折扣程度,任務框架對社會折扣程度的影響在近距離時顯著,在遠距離時消失;

(4)社會距離與利他人格的交互作用影響社會折扣程度,高低利他人格者的社會折扣程度在較近社會距離時無差異,只在較遠社會距離時,后者高于前者。

Bartels,D.M.,&Rips,L.J.(2010).Psychological connectedness and intertemporal choice.Journal of Experimental Psychology:General,139

(1),49-69.Bradstreet,M.P.B.,Higgins,S.T.,Heil,S.H.,Badger,G.J.,Skelly,J.M.,Lync,M.E.,&Molly,C.T.(2012).Social discounting and cigarette smoking during pregnancy.Journal of Behavioral Decision Making,25

(5),502-511.Chen,Y.R.,Brockner,J.,&Katz,T.(1998).Toward an explanation of cultural differences in in-group favoritism:The role of individual versus collective primacy.Journal of Personality and Social Psychology,75

(6),1490-1502.Cialdini,R.B.,Schaller,M.,Houlihan,D.,Arps,K.,Fultz,J.,&Beaman,A.L.(1987).Empathy-based helping:Is it selflessly or selfishly motivated?Journal of Personality and Social Psychology,52

(4),749-758.Cohen,J.,Cohen,P.,West,S.G.,&Aiken,L.S.(2003).Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences

(3rd ed.).Mahwah,NJ:Erlbaum.Duan,J.,Liu,Y.F.,&He,Q.(2012).The effects of decision makers' roles and related variables on risk preferences.Acta Psychologica Sinica,44

(3),369-376.[段婧,劉永芳,何琪.(2012).決策者角色及相關變量對風險偏好的影響.心理學報,44

(3),369-376.]Ersner-Hershfield,H.,Garton,M.T.,Ballard,K.,Samanez-Larkin,G.R.,&Knutson,B.(2009).Don’t stop thinking about tomorrow:Individual differences in future self-continuity account for saving.Judgment and Decision Making,4

(4),280-286.Frazier,P.A.,Tix,A.P.,&Barron,K.E.(2004).Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research.Journal of Counseling Psychology,51

(1),115-134.Frederick,S.,Loewenstein,G.,&O’Donoghue,T.(2002).Time discounting and time preference:Acritical review.Journal of Economic Literature,40

(2),351-401.Green,L.,&Myerson,J.(2004).Adiscounting framework for choice with delayed and probabilistic rewards.Psychological Bulletin,130

(5),769-792.He,G.B.,Liang,S.H.,&Liu,J.(2002).Effects of gender stereotypes and task frames on risk preference predictions.Chinese Journal of Applied Psychology,8

(4),19-23.[何貴兵,梁社紅,劉劍.(2002).風險偏好預測中的性別差異和框架效應.應用心理學,8

(4),19-23.]Hsee,C.K.,&Weber,E.U.(1997).Afundamental prediction error:Self-others discrepancies in risk preference.Journal of Experimental Psychology:General,126

(1),45-53.Jones,B.(2007).Social discounting:Social distance and altruistic choice

.Unpublished doctorial dissertation,Stony Brook University.Jones,B.A.,&Rachlin,H.(2006).Social discounting.Psychological Science,17

(4),283-286.Jones,B.A.,&Rachlin,H.(2009).Delay,probability,and social discounting in a public goods game.Journal of the Experimental Analysis of Behavior,91

(1),61-73.Kahneman,D.,&Tversky,A.(1979).Prospect theory:An analysis of decision under risk.Econometrica,47

(2),263-291.Liu,X.M.,&Zhu,Y.(2002).Areview of the self-reference effect research.Advances in Psychological Science,10

(2),121-126.[劉新明,朱瀅.(2002).記憶的自我參照效應.心理科學進展,10

(2),121-126.]Ma-Kellams,C.,Spencer-Rodgers,J.,&Peng,K.P.(2011).I am against us? Unpacking cultural differences in ingroup favoritism via dialecticism.Personality and Social Psychology Bulletin,37

(1),15-27.Markus,H.R.,&Kitayama,S.(1991).Culture and the self:Implications for cognition,emotion,and motivation.Psychological Review,98

(2),224-253.Myerson,J.,Green,L.,&Warusawitharana,M.(2001).Area under the curve as a measure of discounting.Journal of the Experimental Analysis of Behavior,76

(2),235-243.Nakao,T.,Tokunaga,S.,Takamura,M.,Nashiwa,H.,Hayashi,S.,&Miyatani,M.(2012).Altruistic people show no self-reference effect in memory.The Journal of General Psychology,139

(1),29-41.Ostaszewski,P.,&Osiński,J.T.(2011).Social discounting of monetary rewards.European Psychologist,16

(3),220-226.Parfit,D.(1984).Reasons and persons

.Oxford,England:Oxford University Press.Rachlin,H.(2006).Notes on discounting.Journal of the Experimental Analysis of Behavior,85

(3),425-435.Rachlin,H.,&Jones,B.A.(2008).Social discounting and delay discounting.Journal of Behavioral Decision Making,21

(1),29-43.Rushton,J.P.,Chrisjohn,R.D.,&Fekken,G.C.(1981).The altruistic personality and the self-report altruism scale.Personality and Individual Differences,2

(4),293-302.Sharp,C.,Barr,G.,Ross,D.,Bhimani,R.,Ha,C.,&Vuchinich,R.(2012).Social discounting and externalizing behavior problems in boys.Journal of Behavioral Decision Making,25

(3),239-247.Simon,J.L.(1995).Interpersonal allocation continuous with intertemporal allocation:Binding commitments,pledges,and bequests.Rationality and Society,7

(4),367-392.Takahashi,T.(2007).Non-reciprocal altruism may be attributable to hyperbolicity in social discounting function.Medical Hypotheses,68

(1),184-187.Tang,S.J.,Hao,J.,&Tu,Y.J.(2011).Revision of Mach-IV in Chinese college students.China Journal of Health Psychology,19

(8),967-969.[湯舒俊,郝佳,涂陽軍.(2011).馬基雅弗利主義量表在中國大學生中的修訂.中國健康心理學雜志,19

(8),967-969.]Thaler,R.(1981).Some empirical evidence on dynamic inconsistency.Economics Letters,8

(3),201-207.Tom,S.M.,Fox,C.R.,Trepel,C.,&Poldrack,R.A.(2007).The neural basis of loss aversion in decision-making under risk.Science,315

,515-518.Trope,Y.,&Liberman,N.(2010).Construal-level theory of psychological distance.Psychological Review,117

(2),440-463.West,S.G.,Aiken,L.S.,&Krull,J.L.(1996).Experimental personality designs:Analyzing categorical by continuous variable interactions.Journal of Personality,64

(1),1-48.Xu,J.Z.,&Xie,X.F.(2011).Self-other decision making difference: Aconstrual level perspective.Acta Psychologica Sinica,43

(1),11-20.[徐驚蟄,謝曉非.(2011).解釋水平視角下的自己-他人決策差異.心理學報,43

(1),11-20.]Zhong,H.,&Guo,Y.Y.(2008).The review of altruistic personality.Journal of East China Normal University(Educational Sciences),26

(1),68-73,80.[鐘華,郭永玉.(2008).利他人格研究述評.華東師范大學學報(教育科學版),26

(1),68-73,80.]Zhu,Y.,Zhang,L.,Fan,J.,&Han,S.H.(2007).Neural basis of cultural influence on self-representation.NeuroImage,34

(3),1310-1316.