以中醫手法為主綜合療法治療膝骨關節炎的療效觀察

仇榮富 顧競春 劉瑜婕

(上海市芷江西路街道社區衛生服務中心 上海 200070)

膝骨關節炎又稱退行性關節炎,是最常見的慢性進展性關節疾病。其病理特點為關節軟骨變性破壞,軟骨下骨硬化,關節邊緣和軟骨下骨反應增生、骨贅形成。好發于中老年人,以膝關節疼痛、腫脹、骨摩擦音、功能活動障礙為主要表現,嚴重影響中老年人的生活質量。臨床上多以非甾體類抗炎藥治療為主,但總體療效欠佳,且復發率較高[1]。為有效治療膝骨關節炎,2012年9月至2013年2月,我們中醫科探索以中醫手法為主綜合治療膝骨關節炎,并與對照組療效進行比較,報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象

2012年9月至2013年2月芷江西路街道社區衛生服務中心中醫科門診的膝骨關節炎患者。納入標準:①中老年膝骨性關節炎患者,男女不限,年齡45~75歲;②膝關節疼痛、腫脹、骨摩擦音、功能活動障礙;③符合美國風濕病學會1995年的診斷標準;④排除惡性腫瘤,類風關、痛風等病變引起的關節疼痛等;⑤本人知情同意。符合條件的患者共152例。采用抽簽法分為兩組。治療組77人,其中男30人,女47人,年48~80歲,平均年齡(55.0±6.5)歲,病程1個月~1年;對照組75人,其中男29人、女46人,年齡50~79歲,平均年齡(56歲±6.2)歲,病程1個月~1年。兩組性別、年齡、病程等比較無顯著差異,具有對比性。

1.2 診斷標準

采用美國風濕病學會1995年的臨床+放射學診斷標準:①近1個月大多數時間有膝痛;②X線片示骨贅形成;③關節液檢查符合骨性關節炎;④年齡≥40歲;⑤晨僵≤30 min;⑥有骨摩擦音。滿足1+2條或1+3+5+6條,或1+4+5+6條者可診斷為膝骨性關節炎。

1.3 方法

1.3.1 治療組

1)手法治療 參照《魏氏傷科中西醫結合治療骨關節病》中的手法按摩方法。

仰臥位 先以滾法,施以膝關節上下側軟組織,以股四頭肌為主。然后推揉膝關節周圍內外側副韌帶、髕骨下脂肪墊,使膝關節周圍軟組織松弛5min,按壓鶴頂、血海、梁丘、犢鼻、外膝眼、陽陵泉等膝關節周圍穴位,每個穴位按壓半分鐘。

俯臥位 以滾法,施以大腿后側和小腿后側軟組織,推揉腓腸肌及比目魚肌,在膝關節周圍附著部位約5min,并按壓委中、委陽、承山等穴位約0.5min。

屈膝推拉法 患者俯臥床,術者右手提踝、屈膝90°,左手抵住大腿后側以反向推拉膝部,在推拉中抖晃膝部約1min。

推摩髕骨法 患者仰臥位,術者左手推髕骨至四面八方極限,暴露出髕骨周邊下的軟骨,右手食指、中指推磨髕骨下軟骨痛點。

壓磨髕骨法 患者仰臥位,術者用右手掌按住患者髕骨向下輕壓10次,再使髕骨軟骨面在股骨髕面髕骨上輕柔按摩,重點要找到髕骨軟骨面和股骨髕面的損傷處痛點按摩。

手法治療膝骨關節炎的注意點:當膝骨關節炎合并滑膜積液,浮髕試驗陽性,應先行穿刺,抽吸關節積液并加壓包扎,待關節滑膜積液消除后,再施以手法治療。

2)導引治療 導引意為“導氣令和,引體令柔”之意,較全面地反映氣功鍛煉的內容,分股四頭肌導引、推拉按摩導引、按摩髕骨導引、拉膝導引4個步驟。股四頭肌導引:患者坐在床上或椅上,髖關節屈曲90°坐直,雙下肢輪流上舉,每側20次至50次,直至大腿股四頭肌酸痛。每天2次。按磨髕骨導引:患肢伸直放松,患者雙手按壓在髕骨上,使髕骨在股骨髕面上輕輕轉動,順逆時針各轉15次,反復做2次。每天2次。拉膝導引:患者俯臥在床上,用手拉患肢的腿褲,使膝關節逐漸屈曲并維持一段時間。逐漸延長時間,逐漸增加膝關節的屈曲度數,每天2次。推拉按摩導引:患者坐在床上或凳上,用雙手抱住大腿上部,然后用力向下推到踝關節,然后再向上拉至大腿上部,反復10次。每側下肢各做10次。患者可以回家自行鍛煉。

3)局部理療 采用紅外線治療儀進行膝關節局部照射,每次治療時間20min。每天1次,10次為1個療程。

1.3.2 對照組

口服雙氯芬酸鈉膠囊(中國藥科大學制藥有限公司、國藥準字:H10960217),每次50mg,每日2次,連續服用10d為一個療程。

兩組治療一個療程后進行療效評定。

1.4 療效標準

痊愈:癥狀消失,關節功能正常,能參加正常活動和工作;好轉:疼痛基本消失,關節屈伸活動基本正常,參加活動或工作的能力有所改善;無效:未達到有效標準。

1.5 統計學方法

采用Epidata 2.1建立數據庫,用SPSS 11.0統計軟件對資料進行分析、統計。

2 結果

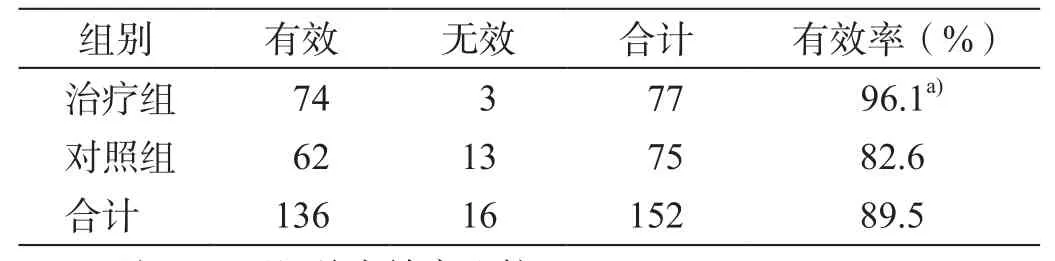

兩組經過1個療程的治療,治療組痊愈47例,好轉27例,無效3例。有效率96.1%;對照組痊愈28例,好轉34例,無效13例,有效率82.6%,兩組有效率比較,差異有統計學意義(x2=7.28,P<0.01,表1)。

表1 兩組治療膝骨關節炎療效比較

3 討論

膝骨關節炎是以關節軟骨退變為主要特征的疾病,多見于中老年患者。向寶德等[2]報道,我國60歲以上人群中膝骨關節炎發病率達50.0%以上,主要臨床表現為膝關節疼痛和不同程度的功能障礙,給患者帶來極大的痛苦和不便,嚴重影響了中老年患者的健康和生活質量。膝骨關節炎的病因與年齡、性別、肥胖、遺傳、過度承載和骨關節代謝異常等因素有關,屬于祖國醫學“痹癥”范疇。其病機是老年體虛、肝腎虧虛、衛陽衰弱、或外傷遷延、或勞損日久、風寒濕三氣雜至合而成痹,使得局部氣血瘀滯、不通則痛,致發展成為本病[3]。中醫治療方法有很多種,其中手法按摩結合導引和局部理療為膝骨關節炎非藥物治療的重要手段之一。手法按摩具有行氣血、通經絡、利關節、強筋骨之功效[4]。中醫導引鍛煉是以牽伸為主的多因素參與的功能鍛煉過程[5]。按康復醫學理論,中醫導引法對于患者膝關節功能重建起到主要作用,其中股四頭肌導引法對膝關節裝置的穩定性和膝關節功能恢復起到至關重要的作用。局部紅外線照射能促進膝關節組織血液循環,有利于炎性水腫吸收,緩解疼痛,有很強的散寒活血、通絡止痛等功效[6]。雙氯芬酸鈉膠囊屬于非甾體類抗炎藥物,本品的鎮痛、抗炎作用是通過對環氧化酶抑制而減少前列腺素的合成,尚有一定抑制脂氧酶而減少白三烯、緩激肽等產物的作用。其藥理作用只適宜無菌性炎癥引起的疼痛,對膝關節功能活動恢復和重建幾乎無效,且胃腸道反應大,久服易致上消化道出血,如與降壓藥和降血糖藥合用能降低其兩種藥的療效,故患者接受性差。而中醫手法為主的綜合治療直接作用于病變部位,起效快,無創傷,宜操作,適合在社區衛生服務中心或衛生站點施行。本療法只適用輕中度患者,對于重度膝骨關節炎患者,只能改善癥狀,如要根本性治愈宜進行手術治療。

參考文獻

[1]孫守凱.外敷中藥方配合西藥治療膝骨性關節炎療效觀察[J].陜西中醫, 2012, 33(12): 1604-1606.

[2]向寶德, 畢興華.中西醫結合治療膝骨關節炎的療效觀察[J].中國醫療前沿, 2012, 7(1): 28-29.

[3]楊運東.中醫藥治療骨關節骨性關節炎[J].中醫正骨,2003, 15(10): 52-53.

[4]壽可法.手法配合中藥熏洗治療膝關節骨性關節炎45例[J].中醫藥臨床雜志, 2005, 17(3): 281.

[5]柳海平, 宋貴杰.中醫綜合療法治療膝關節骨性關節炎252例總結[J].甘肅中醫, 2005, 18(8): 21-22.

[6]戴七一.120例膝骨關節病X線影像分析及手法治療[J].中國中醫骨傷科雜志, 2003, 11(4): 25-27.