康定、瀘定漢語方言動(dòng)詞同質(zhì)度調(diào)查

張喜洪

一、調(diào)查目的

康定、瀘定兩地在地理上相隔不過50千米的距離,但是兩地的漢語方言在語音上有比較明顯的區(qū)別:康定話入聲歸陽平,瀘定話入聲歸陰平。由此這兩地方言被歸入了不同的方言片:康定話屬于西南官話川西片康藏小片,瀘定話屬于西南官話西蜀片雅甘小片。[1]不過,這種僅僅根據(jù)語音上的典型特征的分片難以全面衡量這毗鄰咫尺的兩地方言,況且隨著交通和通訊的快速發(fā)展,這兩地的語音也有靠近的趨勢(shì)。[2]為了全面了解和把握康定、瀘定漢語方言的現(xiàn)狀,“康定、瀘定地區(qū)漢語方言研究”課題組組織了一次針對(duì)兩地方言在詞匯同質(zhì)度方面的調(diào)查。本次調(diào)查只以動(dòng)詞為例,這樣做可以在有限的時(shí)間和人力條件下使調(diào)查進(jìn)行得較為深入。

二、調(diào)查大綱

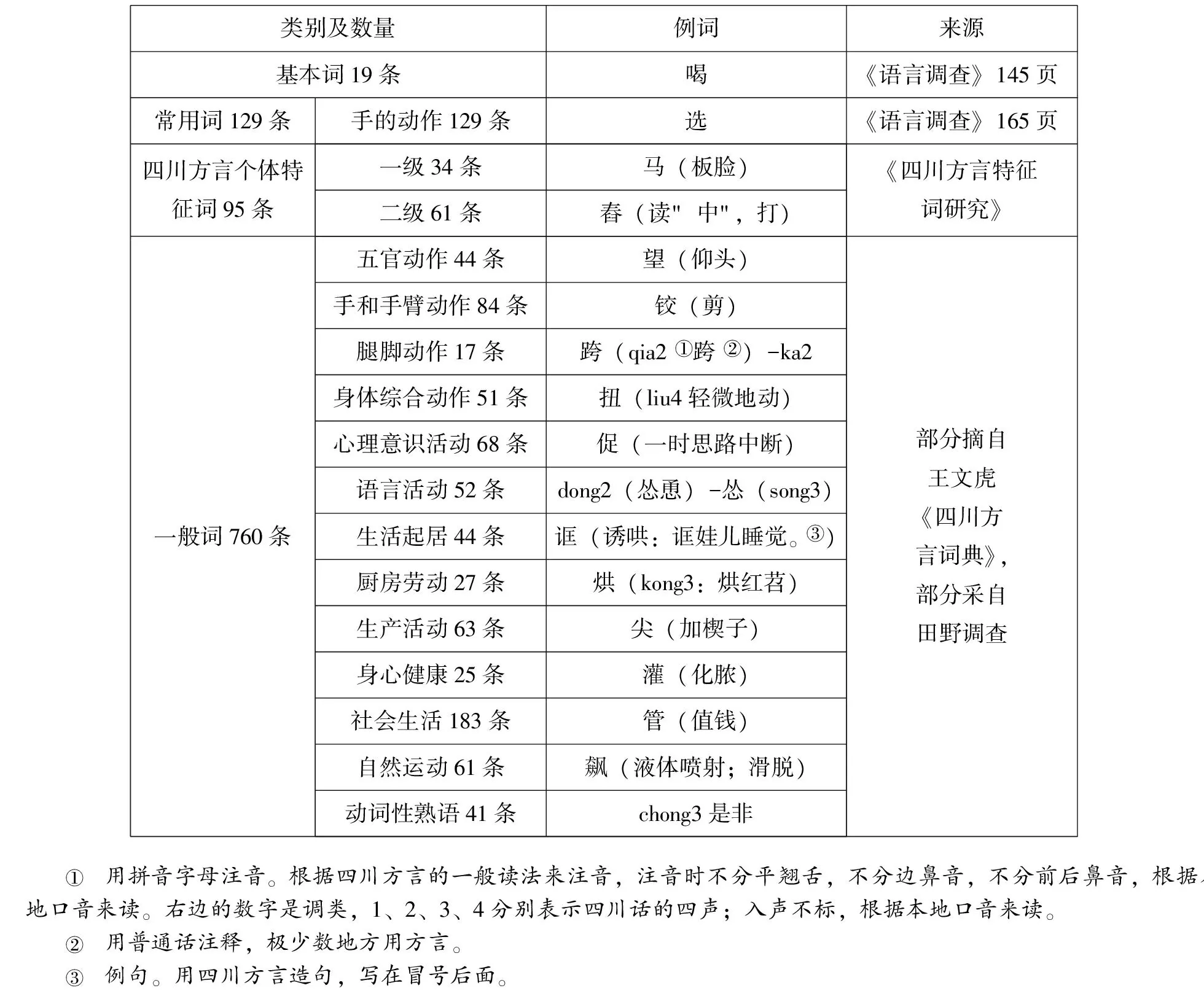

動(dòng)詞調(diào)查大綱來源于兩個(gè)途徑:一是相關(guān)的調(diào)查手冊(cè)和文獻(xiàn)資料,主要有《語言調(diào)查》[3],《四川方言特征詞研究》[4],《四川方言詞典》[5];二是田野調(diào)查,主要來源于在康定、瀘定兩地漢語社區(qū)進(jìn)行的為期大約三個(gè)月的隨機(jī)性采集。從這兩個(gè)途徑得到的詞匯表經(jīng)過整理、分類后,合并成為一個(gè)表(相當(dāng)于一個(gè)最小公倍數(shù)),然后分別拿到康定和瀘定兩地進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查大綱的詞匯統(tǒng)計(jì)情況如表1:

表1康定、瀘定漢語方言動(dòng)詞調(diào)查大綱統(tǒng)計(jì)表

類別及數(shù)量例詞來源基本詞19條喝《語言調(diào)查》145頁常用詞129條手的動(dòng)作129條選《語言調(diào)查》165頁四川方言個(gè)體特征詞95條一級(jí)34條馬(板臉)二級(jí)61條舂(讀"中",打)《四川方言特征詞研究》一般詞760條五官動(dòng)作44條望(仰頭)手和手臂動(dòng)作84條鉸(剪)腿腳動(dòng)作17條跨(qia2①跨②)-ka2身體綜合動(dòng)作51條扭(liu4輕微地動(dòng))心理意識(shí)活動(dòng)68條促(一時(shí)思路中斷)語言活動(dòng)52條dong2(慫恿)-慫(song3)生活起居44條誆(誘哄:誆娃兒睡覺。③)廚房勞動(dòng)27條烘(kong3:烘紅苕)生產(chǎn)活動(dòng)63條尖(加楔子)身心健康25條灌(化膿)社會(huì)生活183條管(值錢)自然運(yùn)動(dòng)61條飆(液體噴射;滑脫)動(dòng)詞性熟語41條chong3是非部分摘自王文虎《四川方言詞典》,部分采自田野調(diào)查①②③用拼音字母注音。根據(jù)四川方言的一般讀法來注音,注音時(shí)不分平翹舌,不分邊鼻音,不分前后鼻音,根據(jù)本地口音來讀。右邊的數(shù)字是調(diào)類,1、2、3、4分別表示四川話的四聲;入聲不標(biāo),根據(jù)本地口音來讀。用普通話注釋,極少數(shù)地方用方言。例句。用四川方言造句,寫在冒號(hào)后面。

三、調(diào)查方法

我們的設(shè)想是,將這個(gè)覆蓋了基本詞、常用詞、個(gè)體特征詞和一般詞等4大類17小類的調(diào)查大綱分別拿到康定、瀘定兩地的漢語社區(qū)去調(diào)查,得出兩地詞匯的同質(zhì)度,從而從量的方面評(píng)估兩地漢語方言在詞匯方面的相同程度。我們的操作方法是:

將調(diào)查大綱分別命名為“康定漢語方言動(dòng)詞調(diào)查大綱”和“瀘定漢語方言動(dòng)詞調(diào)查大綱”,然后分別到兩地尋找合適的判斷者進(jìn)行判斷,再將判斷結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、對(duì)照和比較。詞語判斷者只需根據(jù)自己的語感判斷某一個(gè)詞語在該言語社區(qū)中能說還是不說,能說的不注符號(hào),不說的用斜線劃掉,不能判斷的在左邊打問號(hào)。對(duì)于打了問號(hào)的詞條,調(diào)查人員要和判斷者充分溝通,詢問打問號(hào)的原因。如果是判斷人因?yàn)闆]有理解詞義而猶豫不決,調(diào)查者要進(jìn)一步用方言造句,讓判斷人再次判斷,得出結(jié)論。

在調(diào)查大綱的前面有判斷人的基本情況,包括性別、民族、年齡等個(gè)人信息以及父母是否本地人、本人在本地居住的年限等社會(huì)信息。為了減輕判斷者的心理壓力,不要求提供姓名。為了讓判斷者充分理解大綱中的詞語,調(diào)查采用個(gè)別交談的形式,遇到生僻的方言字或有音無字的詞條,調(diào)查人員用四川口音說出,供判斷人判斷。

我們分別在兩地各挑選了一個(gè)判斷人,他們的基本情況是:

康定話判斷者:男性,漢族,62歲,父母是康定人,本人在康定居住40年。

瀘定話判斷者:男性,漢族,60歲,父母是瀘定人,本人在瀘定居住60年。

我們聘請(qǐng)的調(diào)查人員是兩個(gè),都是四川民族學(xué)院的教師,一個(gè)是康定人,一個(gè)是瀘定人。他們?cè)谡{(diào)查之前充分理解了調(diào)查的意圖和調(diào)查大綱中所有詞條的意義,能夠熟練自然地讀出調(diào)查大綱中的拼音和漢字,能夠和判斷人充分溝通。

四、同質(zhì)度的計(jì)算方法

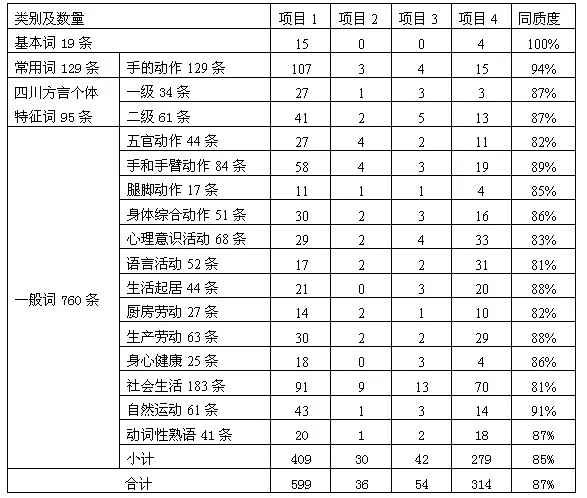

將兩地判斷人認(rèn)定的能說詞條和不能說詞條進(jìn)行對(duì)比,找出兩地都說的詞條數(shù)(表2中的項(xiàng)目1)、康定說而瀘定不說的詞條數(shù)(表2中的項(xiàng)目2)、康定不說而瀘定說的詞條數(shù)(表2中的項(xiàng)目3)和兩地都不說的詞條數(shù)(表2中的項(xiàng)目4)。則兩地動(dòng)詞的同質(zhì)度為:[項(xiàng)目1÷(項(xiàng)目1+項(xiàng)目2+項(xiàng)目3)]×100%。

五、調(diào)查結(jié)果分析

(一)調(diào)查結(jié)果見表2

(二)結(jié)果分析

康定、瀘定漢語方言動(dòng)詞的平均同質(zhì)度為87%,在“基本詞”和“常用詞”上的同質(zhì)度明顯高于一般詞:“基本詞”和“常用詞”在90%以上,而“一般詞”基本在90%以下。兩地方言在“一般詞”這個(gè)最大集合的13個(gè)下位類別上出現(xiàn)了比較穩(wěn)定的同質(zhì)度,介于82%~91%之間(平均值為85%)。

兩地方言在“四川方言個(gè)體特征詞”這個(gè)類別上沒有顯示出與“一般詞”明顯不同的同質(zhì)度,這是因?yàn)椤八拇ǚ窖詡€(gè)體特征詞”實(shí)際上是從四川方言的“一般詞”中選出的,其實(shí)就是“一般詞”。

上述這些數(shù)據(jù)在認(rèn)識(shí)兩地方言的詞匯相同程度上具有重要的參考價(jià)值。但是,究竟能不能據(jù)此就把兩地方言劃入同一片區(qū),尚待研究。詞匯同質(zhì)度要作為方言劃片的依據(jù)之一,還有很多問題需要解決。其中至少包括這樣一些問題:在同一方言區(qū)內(nèi)根據(jù)語音特點(diǎn)劃分出來的各方言片或小片,其詞匯同質(zhì)度呈什么樣的分布?這些分布與語音特征的相關(guān)度是怎樣的?

表2中的項(xiàng)目4提示了康定、瀘定漢語方言與四川方言的距離。分析其原因:一是康定、瀘定在歷史上就是民族文化文走廊、漢語包括漢語的語音、語調(diào)也有可能受民族語言的影響;二是康定、瀘定在歷史上是著名的茶馬古道必經(jīng)之地,各種方言在這里交匯、融合;三是整個(gè)調(diào)查大綱中的詞匯均采自四川方言區(qū),項(xiàng)目4中的詞匯也都是四川方言詞。當(dāng)然,這種提示還不是準(zhǔn)確的信息,因?yàn)槲覀儾荒軠?zhǔn)確地判斷項(xiàng)目4中的詞是不是都還存活在四川方言中;很有可能其中有些詞已經(jīng)過時(shí)了——《四川方言詞典》出版于1986年,而該書的詞條又來自書面文獻(xiàn),其中有些文獻(xiàn)所載的語料比較老了。比如,《艾蕪短篇小說集》的出版時(shí)間是1953年,其中記錄的是上個(gè)世紀(jì)三、四十年代的語料。

表2康定、瀘定漢語方言動(dòng)詞同質(zhì)度統(tǒng)計(jì)表

六、后續(xù)工作

康定、瀘定漢語方言動(dòng)詞的平均同質(zhì)度的差異可能因?yàn)榭怠o兩地長期以來民族構(gòu)成差異導(dǎo)致的語言使用的結(jié)果。康定主要的民族有藏族、漢族、回族,瀘定的主要民族有漢族、彝族、蒙古族。關(guān)于這個(gè)問題將在以后的調(diào)查研究做進(jìn)一步探討。

本次調(diào)查的結(jié)果還需進(jìn)一步檢驗(yàn)和修正。調(diào)查大綱中項(xiàng)目4里面的詞條需要逐條審定,把過時(shí)的詞條去掉。要進(jìn)一步更新、增補(bǔ)那些在康定、瀘定漢語方言中活躍著的詞條。判斷人的數(shù)量需要增加,應(yīng)該包括不同年齡段的判斷者。尤其重要的是,調(diào)查的次數(shù)還需要增加,以進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)的可靠性。

[1]李藍(lán).西南官話的分區(qū)(稿)[J].方言,2009年第1期

[2]衛(wèi)勤.瀘定話入聲研究[A].康巴研究(第二輯)[C].北京:光明日?qǐng)?bào)出版社,2013年

[3]陳其光.語言調(diào)查[M].北京:中央民族大學(xué)出版社,1998年

[4]沈益宇.四川方言特征詞研究[D].東北師范大學(xué)碩士論文,2011年

[5]王文虎等.四川方言詞典[M].成都:四川人民出版社,1986年