凍結孔偏斜對白堊系地層凍結鑿井影響研究*

陳軍浩 陳飛敏

(1.安徽理工大學礦山地下工程教育部研究中心,安徽省淮南市,232001;2.江蘇建筑職業技術學院建筑工程技術學院,江蘇省徐州市,221116)

鑿井過程中凍結壁的強度與穩定性直接關系到井筒能否安全順利地掘砌,而在白堊系地層巖石凍結設計時以防水為主,均采用單圈管凍結,凍結造孔的質量好壞顯得尤為關鍵。但是白堊系地層巖石以砂巖、泥巖、礫巖為主,呈固結、半固結狀態,巖層堅硬不利于造孔;且隨著井筒深度的不斷增加,也加大了造孔難度。現場雖然通過不斷測斜來調整鉆孔的傾角與方位,能夠控制凍結孔的偏斜,但無法避免凍結孔偏斜,因此各層位凍結孔相互之間間距大小不一,凍結后形成的凍結壁實際狀況與理想情況也就有所差異,這將直接影響到凍結壁的交圈時間,以及交圈之后凍結壁的厚度、平均溫度等重要指標。本文以內蒙古泊江海子礦凍結風井為研究背景,分析現場凍結孔偏斜對凍結壁溫度場發展狀況、井幫溫度等影響,同時結合數值模擬結果,比較凍結造孔無偏斜條件與偏斜條件下凍結效果對井筒掘進的影響。

1 凍結壁溫度場現場實測

1.1 工程概述

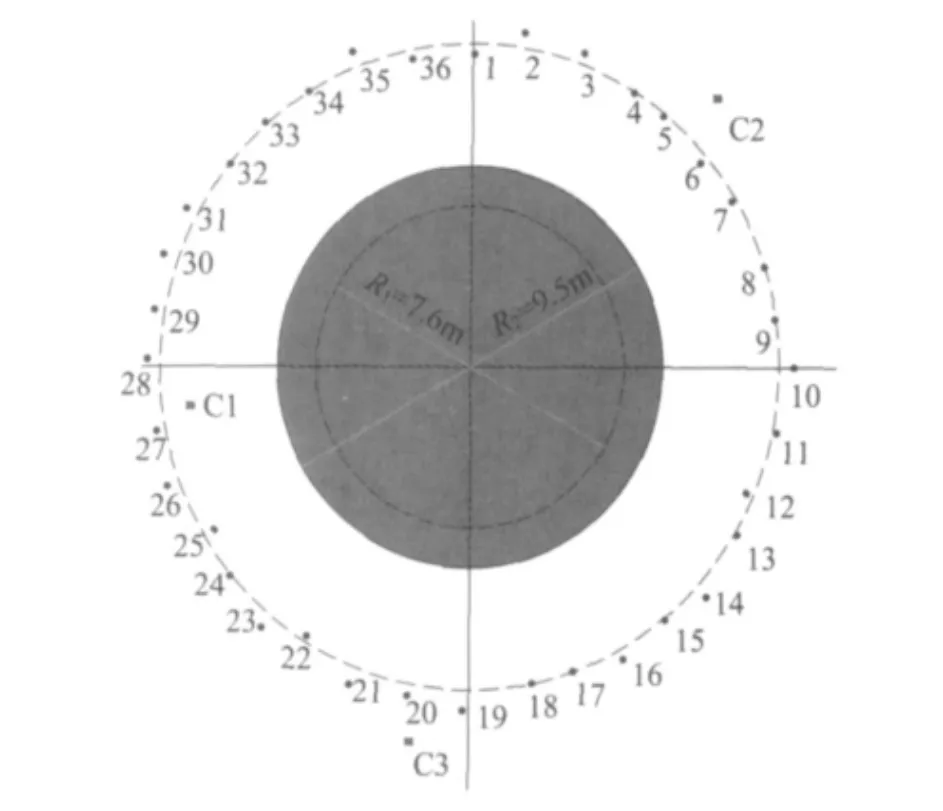

內蒙古泊江海子礦凍結風井井筒凈直徑7.6m,掘砌荒徑9.5m。凍結壁設計在保證強度與穩定性的同時,還要考慮白堊系地層較堅硬,井筒掘進需采用爆破作業施工,要求炮孔距離凍結管不得小于1.2m,以及白堊系地層造孔難度大,偏斜不易控制,需加大孔間距設計等方面原因。設計采用單圈管凍結,凍結壁厚度3.1 m,平均溫度-12℃,凍結孔圈徑15.3m,開孔間距1.335m,凍結孔36個,鹽水溫度-32℃。現場布設3個測溫孔,C1孔位于27#、28#凍結孔連線中垂線向內1.2m;C2孔位于5#、6#凍結孔連線中垂線向外1.2m;C3孔位于20#凍結孔垂直向外1.3m,現場在3個測溫孔內不同深度均布設測溫元件。選取-260m 中粒砂巖層位進行測試結果分析,凍結孔實際偏斜后布置圖見圖1所示。根據現場凍結孔偏斜資料,得出該層位最大、最小凍結孔間距分別為1820mm (18#~19#之間)、911mm (4#~5#之間)。

圖1 -260m 層位凍結孔實際偏斜情況布置示意圖

1.2 測試結果分析

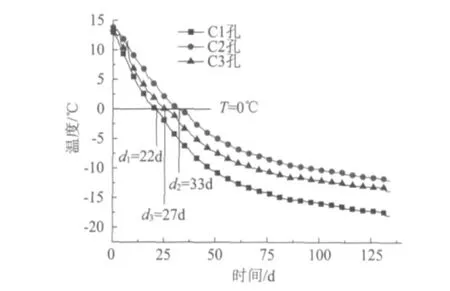

現場凍結42d后開始進行井筒掘砌,施工至-260m 中粒砂巖測試層位時為凍結135d,施工過程對測試層位不同孔位溫度實時監測,獲得溫度隨時間變化關系見圖2所示。

從圖2中可以看出,3個孔位所在巖體溫度分別在凍結22d、27d、33d后降至負溫,在該階段溫度下降速率差別較大,分別為0.609℃/d、0.421℃/d和0.507℃/d;當巖體溫度降至負溫后,巖體溫度下降速率減緩,最后穩定在-18.0℃、-12.1℃、-13.8℃左右。對比計算結果,C1 孔降溫速率達到C2孔降溫速率的1.5倍,造成這種差異除了與C1孔布置在凍結圈內側,C2孔則布置在凍結圈外有關外,還與凍結孔、測溫孔偏斜有關。現場實際C1孔距離27#、28#凍結孔分別為1.035 m、1.549 m;C2 孔距離4#、5#凍結孔分別為1.410m、1.576m,即C1孔位置巖體溫度直接受制冷影響要更大。

圖2 不同孔位溫度隨時間變化關系

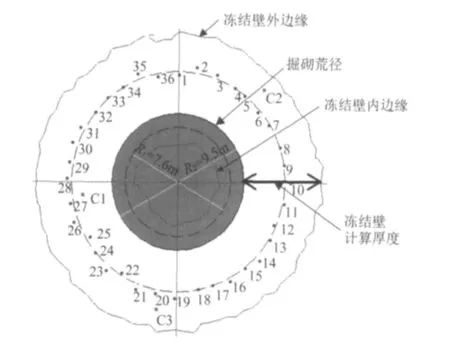

在進行現場溫度測試的同時,借助了安徽理工大學凍土研究所自行研發的凍結法鑿井溫度場信息化軟件進行凍結壁溫度場發展性狀分析。該軟件假定凍結壁溫度場為二維穩定溫度場,考慮了凍結、測溫孔偏斜因素,采用網格劃分方法將凍結區域離散化,能夠計算出任意時刻溫度場的整體分布、獲得凍結壁特征參數。圖3為掘砌至測試層位時凍結壁厚度分布情況。

圖3 凍結壁厚度分布圖

由于井筒掘砌時,荒徑內部巖土將被挖空,因此凍結壁計算厚度指掘砌荒徑至凍結壁外邊緣距離,即有效凍結壁厚度。根據凍結巖土物理力學性能試驗結果,選取巖體結冰溫度 (-2℃)作為凍結壁外邊緣位置。計算獲得沿徑向方向凍結壁平均溫度最小-12.1℃,最大-10.4℃,平均為-11.2℃;凍結壁有效厚度最大5.3 m,最小4.55m,平均4.89m。不同方位凍結壁有效厚度相差值達到0.75m,平均溫度相差1.7℃,可見受凍結管偏斜對凍結壁厚度影響很大。

2 凍結壁溫度場影響數值模擬分析

2.1 計算模型

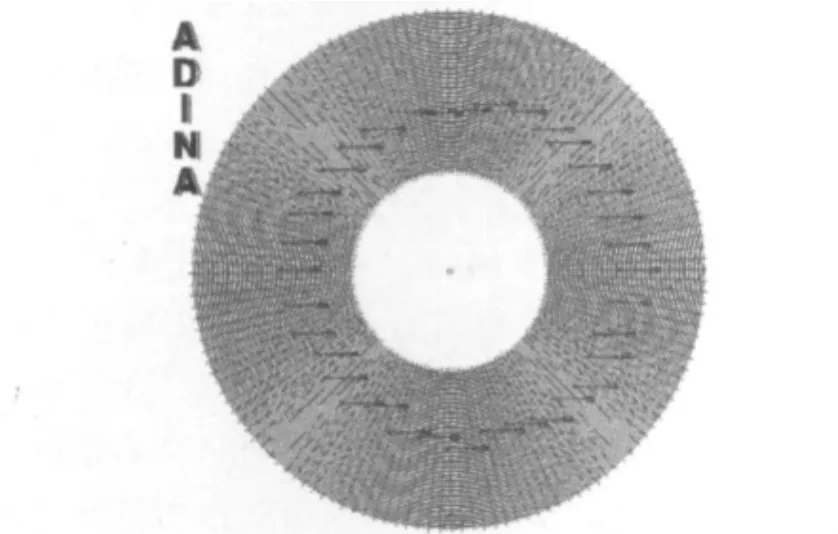

通過ADINA有限元軟件,分別建立了無偏斜、有偏斜兩種情況下溫度計算模型,對造孔偏斜對凍結壁溫度場發展狀況影響作進一步分析。-260m處中粒砂巖層位熱物理性能參數取值分別為地溫13.5℃,密度2.3g/cm3,結冰溫度-2.0℃,含水率5.18%,比熱1.08J/ (g·K),潛熱30J/g。巖層導熱系數隨溫度變化而變化,20℃、0℃、-10℃、-30℃下巖層導熱系數分別為2.88W/ (m·k)、2.95 W/ (m·k)、3.28 W/ (m·k)、3.38 W/ (m·k),相鄰溫度區間內導熱系數通過線性內插獲得。溫度載荷與現場實際鹽水溫度下降情況相符,開機凍結時間0d、5d、10d、22d、60d、85 d、135d時溫度載荷分別取10℃、-20℃、-28℃、-32℃、-32℃、-30℃、-30℃,相鄰天數區間內溫度載荷通過線性內插獲得。其中凍結管偏斜情況下凍結壁溫度場計算模型見圖4所示。

圖4 凍結管偏斜情況下溫度場計算模型

2.2 凍結孔偏斜情況模擬與現場實測對比

先對凍結孔在偏斜條件下凍結壁溫度場發展狀況進行模擬,并選取對應的測溫孔位置溫度變化情況與現場實測結果對比。以C1孔為例,二者對比見圖5所示。

對比現場實測結果與偏斜情況下數值模擬結果,得出凍結前期偏斜情況下數值模擬結果溫度下降速率略大于現場溫度下降速率,凍結后期二者溫度變化速率相當,數值模擬結果與現場實測溫度之間溫差保持在1.3℃以內。表明數值模擬時通過選取適當參數,計算獲得的結果能夠較好地反應現場實際情況。

圖5 數值模擬結果與現場實測對比

2.3 凍結孔有、無偏斜對凍結效果影響

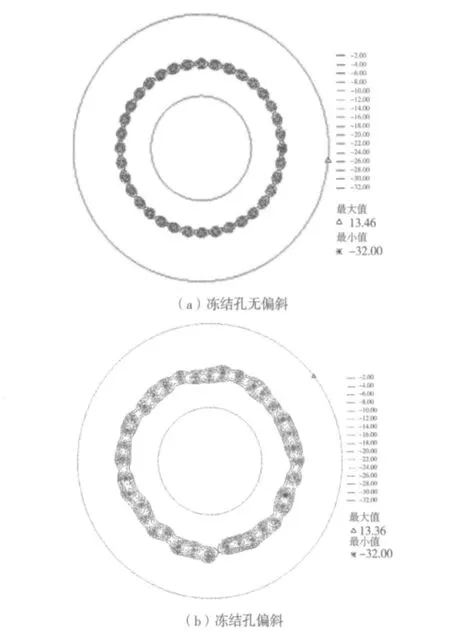

圖6 凍結壁交圈時溫度場云圖

對凍結孔無偏斜、偏斜情況下凍結壁溫度場發展狀況進行模擬,得出兩種情況下凍結壁交圈時間差異較大。凍結孔無偏斜條件下凍結壁在凍結19d后即可完成交圈,此時凍結壁厚度最小0.35 m,最大1.22m,平均0.98m;凍結孔偏斜條件下需凍結27d后才完成交圈,凍結壁厚度最小0.15m,最大1.5 m,平均1.17 m。兩種情況下凍結壁溫度場云圖見圖6所示。

在凍結壁交圈后,兩種情況下凍結壁平均溫度、厚度均較為接近,但無偏斜條件下凍結壁向內、外平穩發展,凍結壁厚度均勻;而偏斜條件下凍結壁溫度場較為紊亂,不同方位厚度、溫度差異明顯,因凍結孔偏斜引起的凍結孔間距較大位置為凍結壁厚度較小,溫度較高,屬于凍結壁薄弱位置。

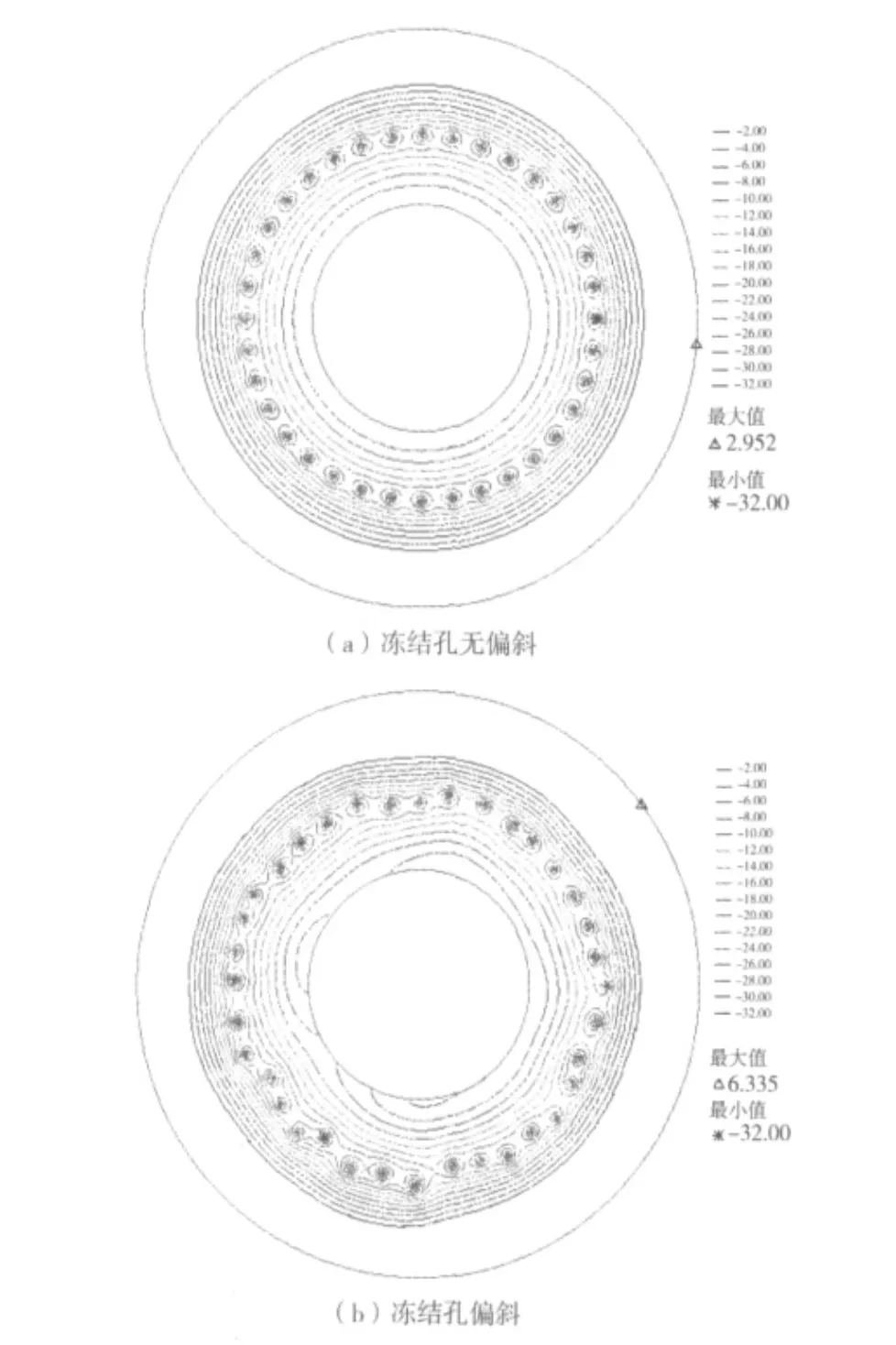

以凍結135d井筒掘砌至-260m 中粒砂巖層位時為例,凍結孔無偏斜、有偏斜情況下凍結壁溫度場云圖見圖7所示。

圖7 掘砌時凍結壁溫度場云圖

利用數值模擬結果,計算獲得造孔無偏斜情況下凍結壁有效厚度4.95m,平均溫度-11.8℃;造孔偏斜情況下凍結壁有效厚度平均值5.03m,平均溫度-11.4℃,均與造孔無偏斜情況下接近,但不同方位凍結壁有效厚度、平均溫度差別都較大。凍結壁有效厚度介于4.73~5.39 m,差值達到0.66 m;其平均溫度介于-10.7~-12.5℃,差值達到1.8℃。從圖7 (b)可以看出在東南、東北方向凍結壁有效厚度較小,平均溫度較高;而在西南、西北側凍結壁有效厚度較大,平均溫度較低。

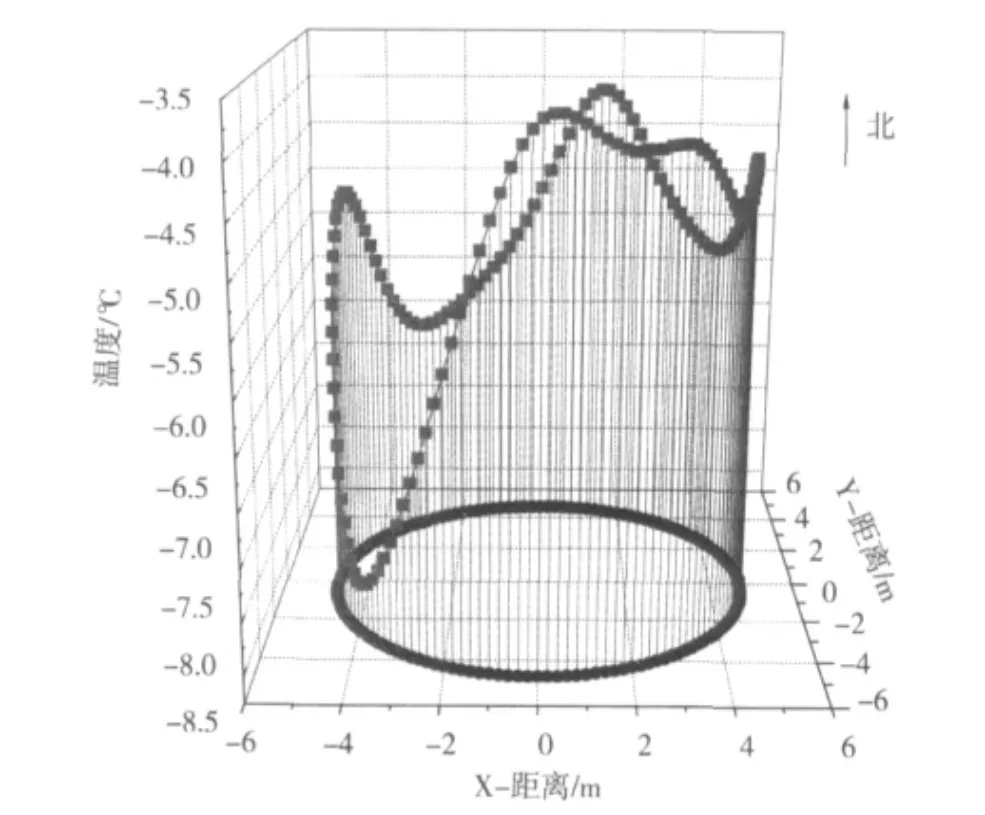

2.4 凍結孔偏斜情況井幫溫度分布

井筒掘砌時,井幫溫度是否合理直接影響到井筒能否安全、快速的施工。如果井幫溫度過高,則極易造成片幫現象,在減少凍結壁有效厚度的同時還需往片幫處填充大量混凝土;如果井幫溫度過低,則需在井筒內部多挖凍結巖土,影響井筒掘砌速率。-260m 層位掘砌時凍結孔無偏斜情況下井幫溫度為-6.7℃,偏斜情況下井幫不同位置溫度分布見圖8所示。

圖8 井筒掘砌時井幫不同位置溫度分布

凍結孔偏斜情況下井幫溫度沿環向不同位置溫度不一,最大-3.68℃,最小-8.26℃,平均-6.03℃,不同位置溫度差值達到4.58℃。在井幫東南、東北側溫度偏高,西南、西北側溫度偏低。這與凍結壁平均溫度在東南、東北側溫度較高,在西南、西北側溫度較低相一致。

通過對井幫環向溫度的分析表明,受凍結造孔偏斜影響,井筒掘砌時沿環向凍結壁存在明顯的相對薄弱位置。

3 結論

通過對泊江海子礦風井凍結過程凍結壁溫度場現場實測,同時利用有限元軟件進行了凍結孔有、無偏斜兩種情況下凍結壁溫度 場發展情況數值模擬,獲得了以下幾個主要結論:

(1)凍結孔偏斜對凍結壁交圈時間影響很大。白堊系地層在凍結孔無偏斜條件下凍結壁交圈時間僅為凍結孔偏斜條件下凍結壁交圈時間的三分之二,因此凍結孔偏斜對井筒開挖時間影響很大。

(2)同一測試層位兩種情況下凍結壁平均溫度、平均有效厚度差別不大。但凍結孔偏斜情況下,在不同方位凍結壁有效厚度、平均溫度差別較大,凍結壁有效厚度、平均溫度差值分別達到0.66m、1.8℃。

(3)兩種情況下井幫位置平均溫度相差不大,但凍結孔偏斜情況下井幫位置沿環向溫度分布不均,差值達到4.58℃。受凍結孔偏斜影響,井筒掘砌時凍結壁在環向方向會存在明顯相對薄弱位置。

(4)白堊系地層單圈管凍結條件下,應盡量減小凍結管偏斜,以實現盡早開挖,同時防止凍結壁整體出現大的薄弱環節。

[1] 中國礦業學院.特殊鑿井 [M].北京:煤炭工業出版社,1981

[2] 郭蘭波,龐榮慶,史文國.豎井凍結壁溫度場的有限元分析 [J].中國礦業學院學報,1981 (3)

[3] 汪仁和,王偉.凍結孔偏斜下凍結壁溫度場的形成特征與分析 [J].巖土工程學報,2003 (6)

[4] 徐士良.ANSYS在凍結壁溫度場分布分析中的運用[J].安徽建筑工業學院學報,2005 (2)

[5] 陳飛敏.白堊系地層凍結壁溫度場特性研究 [D].安徽理工大學,2011

[6] 蔡海兵,榮傳新.考慮相變潛熱的凍結溫度場非線性分析 [J].低溫建筑技術,2009 (2)

[7] 陳湘生.對深凍結井幾個關鍵問題的探討 [J].煤炭科學技術,1999 (1)

[8] 榮傳新,盛衛國.深厚沖積層凍結法鑿井工程設計及其應用 [J].煤炭科學技術,2007 (11)

[9] 吳王青,李棟偉,馬乾坤.白堊系地層凍結壁溫度和壓力實測分析 [J].中國煤炭,2012 (3)

(責任編輯 張毅玲)