燕山板栗林下栗蘑生產新技術

文/河北遷西縣太平寨鎮政府 羿蓬勃

栗蘑,俗稱灰樹花,又名貝葉多孔菌、云蕈、栗子蘑、千佛菌等等,是一種產于北美和日本東北部的食用菌,高蛋白、低脂肪,氨基酸完全,富含多種維生素和各種有益成分,為價值較高的藥用菌類。灰樹花最重可達到20千克,有“蘑菇之王”之稱。中國河北、黑龍江、吉林、云南、福建等省區都有過野生灰樹花的報道,但野生粟蘑在我國主要分布于河北、黑龍江、吉林等地。

我縣自2000年三屯營牌樓溝村少有部分栽培外,到2012年全縣占30%的鄉鎮實施栽培,栽培面積較大的有灤陽鎮石梯子村、白廟子鄉黑洼村、太平寨鎮清河橋等村。板栗樹林具有寬敞的空間、優越的栗蘑生長所需環境因子,修剪下的廢棄枝條能夠提供充足的栗蘑菌棒制作材料。栗蘑產銷不但能夠直接帶來可觀的經濟效益,而且能夠為大多數鄉村休閑旅游增加采摘、種養等體驗型項目,使栗蘑栽培鄉鎮整個經濟能夠循環起來,因此對于農村經濟發展有著重要意義。

1 栗蘑栽培及菌棒(菌袋)生產技術

根據栗蘑出菇期確定菌袋生產期。遷西縣地處燕山深處的長城沿線,一般在11月至次年3月份制備菌棒,4~5月份開始栽培。如果生產量大,發菌室不夠用,可提前到10月份利用秋溫發菌,栗蘑菌絲耐寒,菌棒可越冬貯存。

1.1 備料

栗蘑栽培利用板栗樹的枝杈加工成木屑(顆粒大小為3~5毫米),作為栗蘑栽培的主要原料。粉碎后的栗木屑經暴曬處理,裝袋貯存備用。主料是栗木屑、棉籽殼,輔料可用麩皮、玉米粉、蔗糖等。主輔料要求新鮮、潔凈、干燥無蟲、無異味、無污染。

1.2 配方、拌料

配方一:栗木屑45%,棉籽皮35%,麩皮10%,玉米粉5%,黃豆粉2%,糖1%,石膏1%,生長素1%,含水量調至60%。

配方二:栗殼或栗苞(發酵軟化粉碎)17%,栗樹屑17%,棉籽殼34%,麩皮10%,玉米粉10%,糖1%,石膏1%,細土10%,含水量調至60%,DH(水解度)值自然。

選擇好配方,按配方稱好原料,用拌料機按容量(一般的每次拌100斤干料)按比例將木屑、棉籽殼、麩皮、石膏等倒進拌料桶,開啟拌料機,干拌3~5分鐘;將糖和促生素加熱熔化,隨水一起分3~4次加入,每加一次水,攪拌一會兒,水加足后,要拌得絕對均勻,無干料團,水分均勻一致。若無拌料機,可人工拌料,人工拌料先干拌3~4次;再將糖和促生素隨水分次加入,來回拌3~4次;利用棉籽殼的料要用舊竹掃帚將棉籽殼打散、拌勻。隨意抓把拌好的料,用手緊握時指縫應有水潰,但不流出,這種狀態的混合料含水量約為60%左右。若培養料偏酸,可用5%的石灰水調節中和至PH值保持5.5~6.5。培養料的PH值應掌握寧酸勿堿的原則,因為堿性會使菌絲生長受到抑制。

1.3 裝袋

選用耐高溫的高密度聚乙烯或聚丙烯塑料袋,脫袋覆土栽培的料袋較小,規格一般為18厘米×34厘米,厚0.05毫米,能裝濕料1公斤左右。裝袋時應將料面按平壓實,松手指印能恢復,表面平滑無褶。培養料裝好后,在料中心扎一圓孔,方便接種后菌絲向下生長,最后套環加塞。裝料時注意撿出料中雜物如木棍、鐵釘等,以免扎壞菌袋。裝好菌袋后輕拿輕放,袋口朝上,不能亂堆亂擠,防止菌袋變形或脫塞。

1.4 滅菌

一般農戶用常壓滅菌鍋,容積可大可小,視生產量而定。常壓滅菌鍋經濟實用,容量大,可自行建造,因滅菌溫度不高于100℃,基質中的養分不容易破壞。當點火發生蒸汽時,打開下面的排氣孔,排出冷空氣。當有直沖蒸汽排出時,即可關閉排氣孔,或保持少許排氣。

待鍋內溫度升到100℃后,需連續保持8~12小時。使用時注意菌袋在鍋內不能擠壓,層與層間要用層屜或菌筐分開,便于蒸汽在鍋內均勻流通。

1.5 接種

接種是菌種生產最關鍵的一道工序,采用塑料接種帳,效果很好。制作塑料接種帳用3米寬、5絲厚的農用塑料薄膜制作。接種帳規格長3米、寬3米、高3米。制作起來極為簡單,先剪取13.5米長的塑料薄膜作為3米見方的接種帳的圍墻,另取3米長的薄膜作為帳頂,然后用塑料封口機或電烙鐵將兩塊塑料膜沿邊封好。在帳的一側留有一條掩合的交接線,作為接種帳的門,供接種人員進出和通風排濕用;在接種帳四個頂角各系一條繩子,便于吊掛。這樣一個3米見方的接種帳便做好了。

接種前先清理接種場地,再將接種帳吊掛起來,帳高2.5米,余O.5米折向帳內。然后將冷卻(溫度降到30°C時)的菌棒搬入帳內,沿帳壁堆放,將塑料帳折起部分壓緊壓實。帳中留一塊空地,以便放接種桌和工作人員走動。準備就緒后,關閉接種帳進行消毒。一般在接種前8小時,用必潔仕牌二氧化氯消毒劑密閉熏蒸4~6小時。接種時挑取蠶豆大小的1~2塊菌種,接入栽培袋內,要求菌種與培養料接緊。接種完畢后菌棒可就地培養,用種塊直接封口,待菌絲團長到5~10厘米后再摘帳。每次可接1000袋,接種時間5小時左右。

1.6 培養

接種后的栽培袋放入培養室后,要立于培養架上,保溫,室內濕度70%以下,避光培養,日通風1~2次。15天后加強通風,30天后菌絲長滿袋。表面形成菌皮,然后逐漸隆起,逐漸變成灰白色至深灰色,即形成原基,可進入出菇栽培管理。

1.7 栽培

采用露地栽培的菌袋,發滿菌后若不到栽培季節,可入庫臨時貯存,貯存最好在低溫下進行。在-5℃~-2℃冷凍可存2~3個月;O℃~3℃可存l~2個月,10℃以上貯存不要超過1個月。貯存方式以層架直放為佳,因場地限制需堆放貯存時應掌握堆放高度不超過1米,堆放時袋口相對,形成一條通氣道。室內濕度和溫度高時要在堆垛口撒石灰粉以避免污染。貯存時還應防止鼠害,定期檢查室內溫度和菌絲變化。

2 板栗樹林下栗蘑栽培技術

利用板栗林地空間、仿野生出菇環境栽培生長的栗蘑品質更優良。不需要投入較多設施,栗蘑從栽植到出菇結束約5個月。燕山地區春季清明節前后,當地溫穩定在10℃左右開始栽培為宜,不同地區可根據當地氣溫條件適時栽培。

2.1 整地做畦

選好栽培場地后,挖東西走向的小畦,長3~5米,過長不便管理且通風不好。畦寬50厘米,深20~30厘米,畦間距80厘米,作走道及排水用。在畦四周筑成寬15厘米、高10厘米的土埂,以便擋水。挖出的深層土放一邊做覆土用。畦做好后暴曬2~3天,以消滅病蟲害。栽培前一天,畦內灌一次透水,水滲后在畦面撒少許石灰(以地見白就行)。石灰不宜過多,否則影響土壤的酸堿度。撒石灰的目的是增加鈣質和滅雜菌。

2.2 脫袋排放

從上口用小刀縱向劃開薄膜袋,然后用手撕開袋。如發現有雜菌斑,須將雜菌塊挖除干凈,并做遠離菇場深埋處理。脫袋的菌塊應直立排放畦內,菌塊之間要挨緊,做到上平。排完菌塊后要及時覆土,覆土時應先把四周填完,再向畦面覆土。覆土時要盡量將菌塊間隙填滿,厚度約1~2厘米,然后用水管向畦內噴水,使土濕透。噴水時不要用大水,防止菌塊浮起。等水滲透后,菌塊縫隙出現,再覆第二層土,把縫隙填滿后,菌塊上覆土約1~1.5厘米,再用水淋濕,外不露菌袋即可,然后搭蓋小拱棚,罩膜,覆草簾壓牢。

2.3 出菇管理

出菇前棚內掛溫濕度計,以便更好地了解棚內溫濕度變化。早春由于溫度較低,不能及時出菇,要每隔7~15天向畦內澆一次水。

經過20~35天左右適宜溫濕度的地下培養,菌絲開始扭結形成菇蕾,一般溫度高、覆土薄、畦淺的出菇早,相反則出菇遲。原基形成后需采取以下措施:①保持濕度,畦內菌塊含水量保持在55%~65%,棚內空氣相對濕度保持在80%~95%。②注意通風換氣,原基形成后對氧氣需求量迅速增加,此時應注意加大通風量,通風會降低空氣相對濕度,應結合噴水同時進行。通風時間每次半小時左右,每天2~3次。③原基形成后,光照強度達到棚里面能看書報程度即可。④調控溫度,栗蘑生長的最適溫度為18~25℃,當棚內溫度超過30℃就應采取調控措施,一是增加噴水次數,二是加蓋遮陰物,三是加強通風,還可以把草簾上噴水以降低環境溫度。⑤為防止栗蘑菇體沾染沙土,原基分化后可在周圍擺放一些小石子(小石子之間應有2厘米左右的空隙,為核桃大小,使用前需用石灰水做滅菌處理)。

?

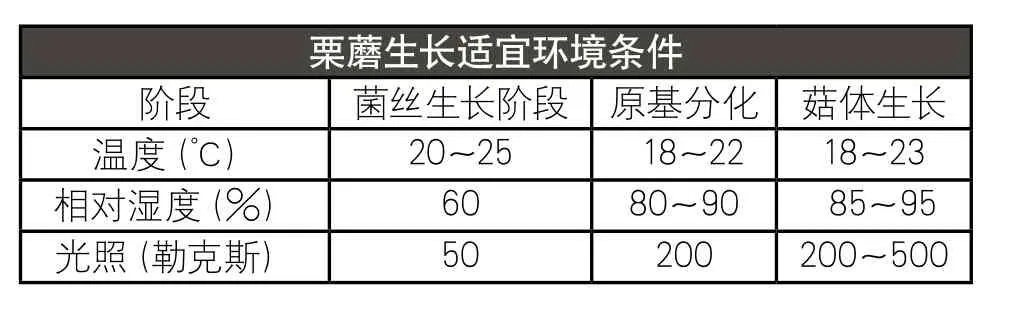

總之,栗蘑生長所需環境因子如上表所示,一般燕山山脈的板栗樹行林中絕大部分能夠達到要求。(見上表)

2.4 栗蘑采收及采后管理

栗蘑從原基出現到采摘的時間,在其他條件相同的情況下,隨溫度的不同而有所不同,溫度適宜的條件下,一般18~25天可以采摘。應根據子實體生長狀況來定,一般八分熟就可采摘。采摘標準一是觀察菌孔,幼嫩的栗蘑菌蓋背面潔白光滑,成熟時背面形成子實層體,出現菌孔。栗蘑采摘以剛出現菌孔,尚未釋放孢子,菇體達到七八成熟時為采摘最佳時期。二是觀察菌蓋邊緣,光線充足時,栗蘑菌蓋顏色較深,可以觀察到菌蓋的邊緣有一輪白色的小邊,當小邊白色變得不明顯,其邊緣稍向內卷時,即為采摘適期。適時采收,栗蘑香味濃,肉質脆嫩,商品價值高。采摘時注意不能損壞栗蘑根部下方,即菌根,且采前不要灌水。栗蘑采摘后用小刀將菇體上沾有的泥沙或雜質去掉,輕放入筐。撿凈碎菇片,清理好畦面。畦內2~3天不要澆水,讓菌絲恢復生長。3天后澆一次透水,繼續按出菇前的方法管理,過15~30天出下潮菇。栗蘑全部出菇結束后,需要做好場地處理。清理出所有的廢棄菌棒,做遠離菇場處理,并對菇場地進行滅菌消毒,以備來年繼續栽培使用。