“1+1=3”

阿拉斯戴爾·福斯特

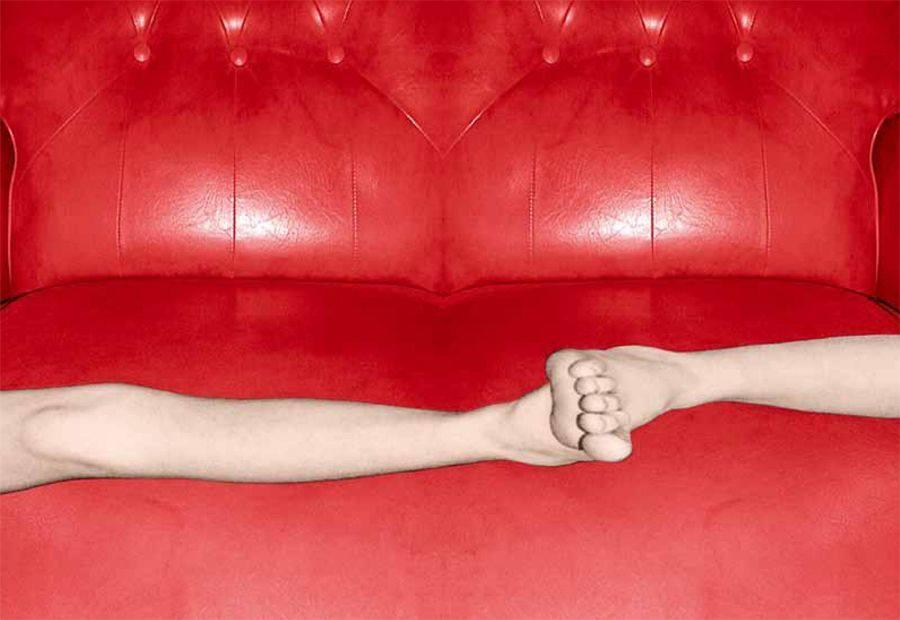

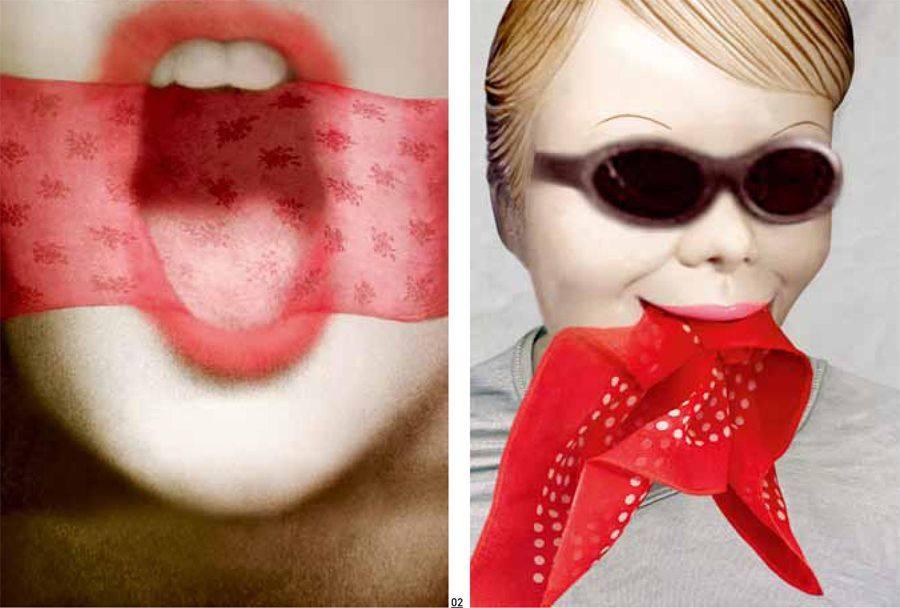

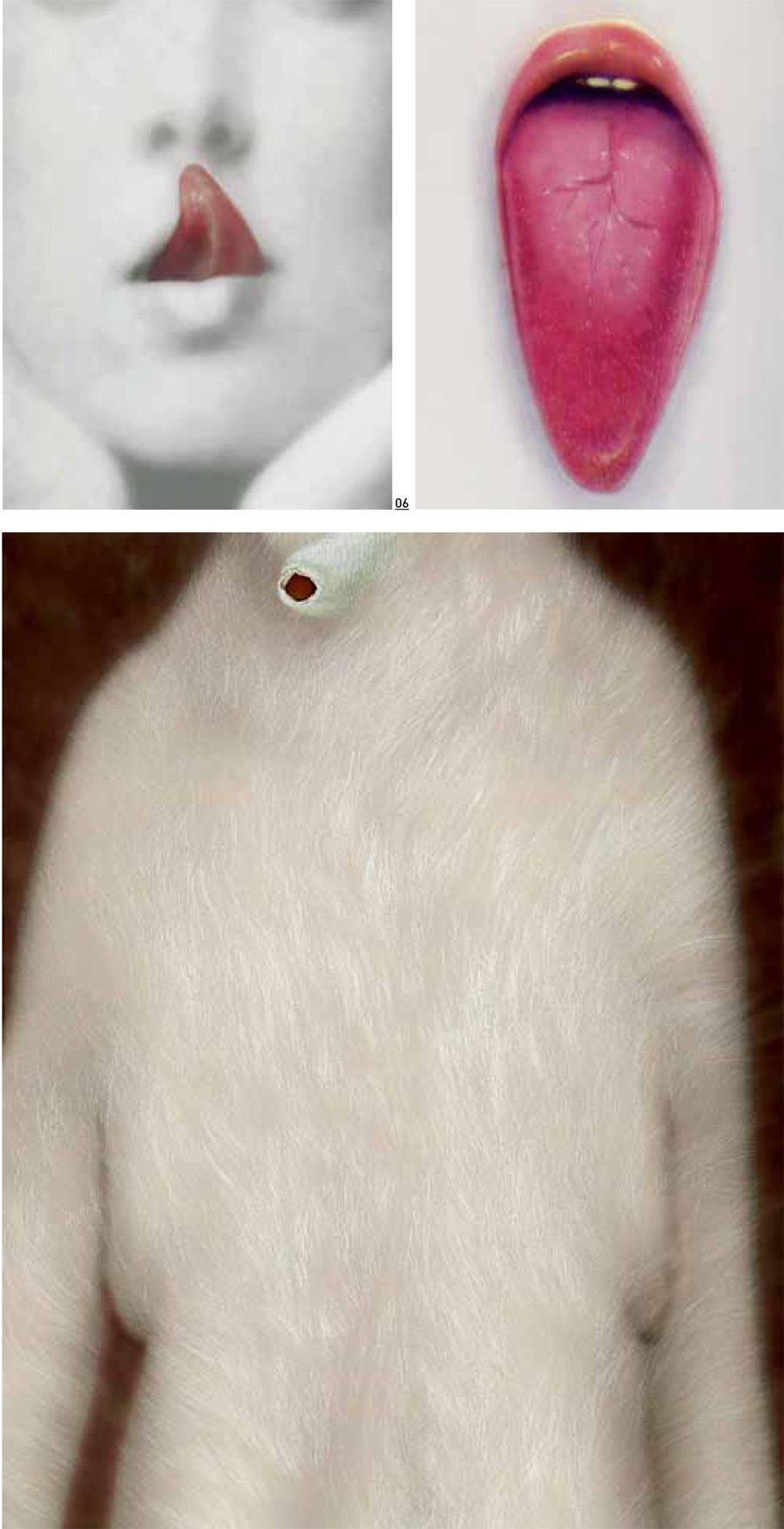

帕特·布拉辛頓(Pat Brassington,下稱帕特)是澳大利亞最受推崇的攝影藝術家之一。她那精巧又讓人困惑的影像中有讓人迷惑的簡單排列,這些排列之間建立起奇怪的聯系,激發著人們想象力,又不必須歸結成一個明確的想法。帕特利用超現實主義傳統的同時,又探索出對其進行顛覆的方式—男性化的傳統視角變換成了有明確女性和女權主義色彩的視角。她的作品中有一種憂郁的幽默,但也滲透著一種兒童般的任性。

可能是這些影像看似簡單的形式決定了它們的效果。畫面的原始素材—可能是老的編織圖樣,或是全家福照片—給最終的作品帶來某種并不繁復的整體性,通過并置不規則的形狀和污跡,使畫面具有被污染的微妙感覺。最終的作品表達出某種被禁止的、不詳的感覺,這些瞬間可以感知,但又無法完全掌握或充分理解。

帕特的這些作品可以用“詭異”(uncanny,一譯恐惑)來形容,這個詞曾被奧地利精神分析學家西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856~1939)用來形容心理上熟悉又陌生的混雜感,經常出現在對夢的描述里。她作品中的超現實主義態度讓我意識到理性感知外的世界還很廣闊,讓我自然想到“1+1=3”的文題。

帕特的作品被澳大利亞各州級和國家級的一線公共機構收藏,同時也經常在世界范圍內展出,為她贏得了巨大聲譽。2004年,她作為著名國際策展人伊莎貝爾·卡洛斯(Isabel Carlos)在澳大利亞挑選的6位當地藝術家之一,作品在2004年悉尼雙年展群展“理性與情感”(On Reason and Emotion)中展出。

與此同時,在她的家鄉霍巴特(Hobart,澳大利亞塔斯馬尼亞首府),帕特是最有聲望的藝術家和權威人士。她擅長啟發觀點,擁護者眾多,特別是剛出道的年輕藝術家。她受人尊敬,被人愛戴,還總是帶有一絲神秘感……

阿拉斯戴爾對話帕特

雖然你一直在塔斯馬尼亞生活,你的作品卻看起來具有鮮明的“國際性”,甚至是“歐洲特征”,這是故意而為的嗎?

我的藝術實踐并沒有刻意給人“地域感”的意圖,包括“澳大利亞感”。如果我的作品中透露出了歐洲感,也許是因為我對以英國為代表的歐洲理念、學說和歷史很感興趣。

這些學說之一就是超現實主義。是什么讓身處21世紀的你對超現實主義感興趣的?

教堂和政府建筑曾經是超現實主義創作的關注焦點,現在也是許多藝術家的觀察對象。二者的區別可能是使用的研究方法有所不同。我對超現實主義的追求,更恰當地說是“激情”,多圍繞“欲望政治學”和“潛意識”。

你有沒有陷入過黑暗、復雜、不安的想象之中?

據說我出生時就皺著眉頭。記得1980年代時,有人問我能不能看到希望(原文直譯為“看到隧道盡頭的光”)。也許卡爾·馬克思的話中有一定的真理:“所有死人的傳統都是活人的噩夢。”

你覺得黑暗和不安會不會是人生噩夢的一種詮釋和提煉?或者,它能否提供一種具有想象力的、有用的對比?

我們的生活與噩夢常伴。我覺得這要看我們對待它的方式,又是什么為噩夢提供了養料。我們如何消化它們;我們如何趕走它們;我們能從中學到什么。每每回想夢中的畫面,我都感到震驚。

我在臺灣地區展出你的作品時,在展覽博物館工作的一個年輕女士告訴我,她覺得你應該是那些參展藝術家中最年輕的,因為她能從你的作品中讀到一種戲謔又黑暗的表達方式,而這應該是屬于她們那一代人的。

這個反饋讓我很開心。我曾經在藝術學校的畫廊中工作,我和那里的學生及藝術家們有過許多交談,他們中大部分都比我小。這些談話和友情對我來說很重要,我不介意這樣的氣息出現在我的作品中。

藝術在你的成長過程中有重要意義嗎?

我的父母不是藝術迷,但他們也不反對或詆毀藝術。我經常聽他們說:“她這想法是從哪兒來的?”我的曾祖父是一個技藝精湛的石匠,而我的一個堂兄弟,被認為會是個好畫家”,也成了一位雕塑家。

我曾經被人們定義為做白日夢的人,直到有一天我醒了,突然發現身邊的一切都變得清晰。我對自己生活環境的本質開始形成敏銳的認識,有時還對“家”產生疏離感—1950年代中后期動蕩的國際政治風云和隨之而來的對未來的各種疑慮,都是使我轉變的因素。

高中時代我開始非常認真地考慮“藝術”—它是我最熱愛的事物。也是在那時開始,我暗自想要成為一名藝術家。我想繼續去讀藝術學院,而家里的經濟條件不允許,我不得不去找份工作。

那應該很讓人沮喪吧?

但同時我也很高興我沒有過早進入藝術學校學習。我過去的生活與普通女孩沒什么分別:先工作幾年,然后結婚,生下兩個孩子。沒有任何藝術活動登上我生活的主舞臺。

直到1970年代,我接觸了女性政治,它讓我產生了重新學習的愿望。我利用業余時間取得高中文憑,申請進入藝術學校學習。入學考試后,我被推薦參加版畫和攝影課程。我當時覺得有些失望,因為我覺得版畫過于“嚴格”了。又一次,我很慶幸自己的選擇,我選了攝影。

尋找自己的發聲方式可能以錯誤的開始而告終,而一旦你發現自己能做什么,能說什么,這也是一種自由。

你從哪為自己的攝影拼貼尋找素材?

從很多地方。我回收利用大量曾經的拍攝資料。隨著工作的進展,我會按照新的想法尋找適合的物件或素材進行拍攝,我還經常使用自己身體的局部畫面做素材。

你過去十年的拼貼創作似乎可以分為兩種類型:(圖1~9、圖12)模棱兩可的拼貼和具有表演性的作品(圖10、11)。你認為是采取了截然不同的創作方式,還是同一創作的不同階段?

在我看來,他們都是同一創作的不同方面。但具有表演性的部分的創作更多地基于原始底片以及期望中人物與背景的關系。然而,拼貼可以提供一個顛覆期望的機會,將原本的和諧關系打亂。

新作品的創作困難嗎?

一開始都很緩慢,新作品的靈感都來源于之前的創作,但都需要花費一定時間,基于多個影像的相互配合才能完成。創作過程中,我一直畫小張的“草圖”并把它們釘在墻上。之后的幾周甚至幾個月里,我都與這些草圖一起度過。最后我只吸取少部分靈感。

作品第一次公開展覽時心情如何?

我試圖創作出在人們看來與世隔絕的作品。我很少和人們討論或向他們展示我的作品—也許是因為我在保護自己和這些影像。于是,當它們終于要公開展覽時,我咬緊了牙關,因為我非常緊張。我知道我的作品不會博得每個人的喜愛,但我不會為此找尋借口,也不會妥協。當然,如果能得到積極反饋,我也會很高興。

我喜歡你作品的地方是,一開始,你先用大家都熟悉的美引入,然后突然用想象力將畫面轉入黑暗甚至有些不自然的性問題上。在你最近的作品中,還有死亡和暴力的影子。我猜我是喜歡這種被打擾的感覺,它能把我拉離安樂窩。對我來說,這種熟悉又不自然的感覺就是弗洛伊德“詭異”理論的一個例證,但在你的作品中表現得更加個人化。這對你的藝術作品有影響嗎?

之前我談到,這些作品要利用許多現有的藝術品作為素材,并經過一段長時間的創作。其實在這段時間里,我一直在和影像對話,有時還同時與多個影像對話。我對內容和含義的理解可以改變創作的過程。總的來講,視覺影像的內涵見仁見智,創作藝術家的理解也許是渺小的、雛形的。但通過對創作過程的闡述,人們可以將作品內涵歸結到某個具體問題上,同時更清晰地了解創作者的想法。

正如我說過的,我承認我對弗洛伊德著作的興趣。它們曾影響我對人類社會的認識。但我必須要說,我并沒有刻意在作品中使用弗洛伊德的“詭異”理論。

另外,我喜歡利用各種影像的節奏感,使作品變得有生氣,能抓住觀者。所有新作品的意義都是在制作過程中逐漸明確的。對于新的可能性,開放、不排斥的態度很重要:隨時準備迎接更多的不確定性。

不過,別再談那么多理論了!

如果你不是一名藝術家,你覺得你會成為什么樣的人?

搖滾樂隊主唱!

那這個樂隊會叫什么名字?

85折。