楊磊:心有多大,照片就有多大

付玲

從重慶綦江垮塌的虹橋到山崩地裂的汶川,從多哥首都的暴亂到奧巴馬連任的芝加哥慶祝之夜,從漫漫黃沙的蘇丹達爾富爾到新中國成立60周年輝煌慶典,從乞力馬扎羅積雪的山頂到剎那閃耀的日食貝利珠(日食期間,日光透過月球凹陷處形成的看似珍珠的明亮光點—編者注),從北京奧運會到南非世界杯……新華社攝影記者楊磊總是用鏡頭記錄下眼前每一個珍貴的時刻,卻很少為自己留影。用他的話說:“我的照片已經記錄了我自己。”

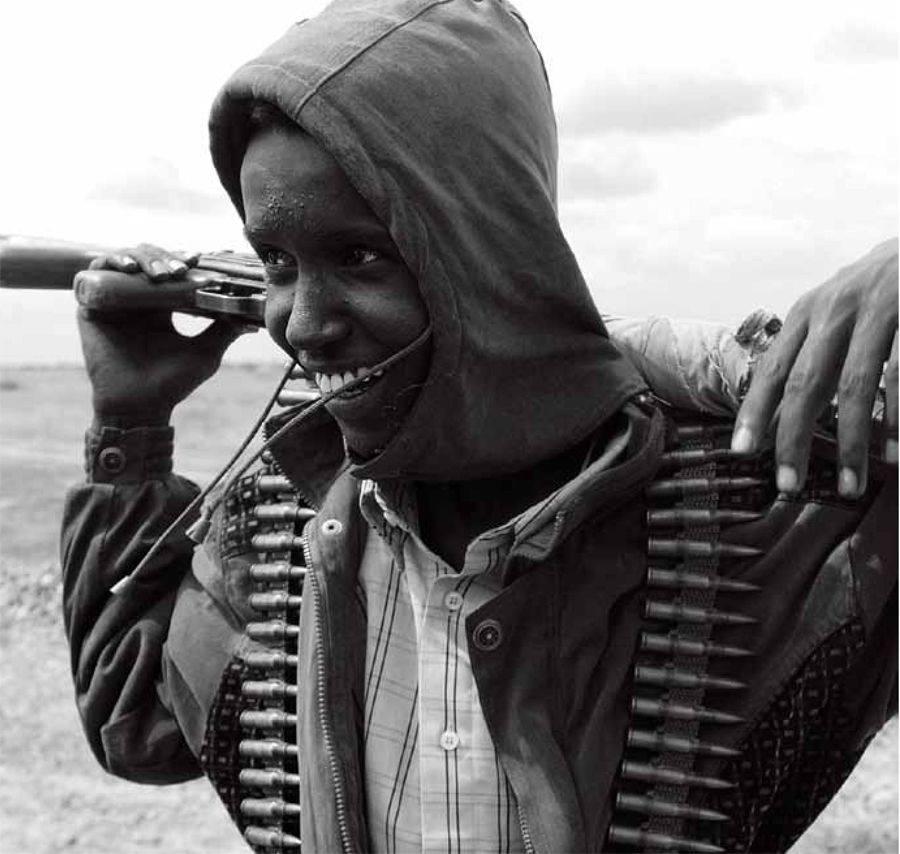

闖蕩非洲二十國

2004年4月至2006年5月,楊磊作為新華社派駐撒哈拉以南非洲地區的唯—名攝影記者,常駐肯尼亞首都內羅畢。

當年攝影記者的駐外名額非常少,為了爭取向新華社非洲總分社派駐一名攝影記者,總社攝影部做了很大努力。當時攝影部有意派楊磊去,為此他準備了一個月參加英語考試,之后不久,就被派往內羅畢。

在一個不太了解的國家工作,陌生的環境,陌生的語言,走在街上,總會有很多雙好奇的眼睛注視你—這種成為“老外”的感受非常奇特,也讓楊磊感到不安。在一開始的工作階段,他總有束手束腳之感。初來乍到,楊磊為了聽懂“非洲英語”就花費了不少時間,直到逐漸熟悉了當地環境,才越來越主動和自信。

新華社雖然在非洲派駐記者,卻極少到戰亂或者形勢不穩定的地區采訪—“確保安全”一直是新華社駐外記者采訪的首要原則。內羅畢的治安狀況并不好,記者們除了必須的外出采訪或集體活動,晚7點之后是不允許外出的。到第三國采訪也必須得到北京總社的簽批,到不穩定的國家采訪更是難上加難。

雖說紀律和限制是如此之多,但楊磊在駐內羅畢的兩年期間,還是到近20個非洲國家做了采訪。他曾端著相機在槍聲如麻的多哥首都洛美街頭戰戰兢兢地走過,也曾坐著只有十幾個木頭座椅的小飛機降落在索馬里臨時首府喬哈爾高低不平的黃土機場,還眼睜睜看著津巴布韋反對派用大棒擊打自己的汽車……

因為楊磊從不滿足于被動等待分配任務,而是擅于主動創造和抓住各種機會。

1991年索馬里內戰爆發,時至今日,戰爭還沒有結束。2004至2005年,索馬里臨時過渡政府在肯尼亞首都內羅畢逐步建立。楊磊堅持采訪、拍攝了過渡政府在內羅畢的所有活動后,終于和政府高官們有了一些“交情”。2005年6月底的一天晚上,他與索馬里過渡政府的外長在內羅畢一家咖啡廳聊天,得知第二天他們將回索馬里參加獨立日活動,就提出和他們一起進入索馬里。外長猶豫了一陣,還是答應了他的要求。這是新華社記者在索馬里內戰14年后第一次進入這個“非洲之角”。

2006年1月,非洲聯盟第六屆首腦會議召開前夕,中國政府特使、外交部副部長呂國增應蘇丹政府的邀請訪問蘇丹達爾富爾。達爾富爾地區位于蘇丹西部,近年來,隨著石油等礦產資源不斷被開發,此地部族之間為爭奪資源的斗爭日趨激烈,一些毗鄰的國家也以各種形式卷入其中。由于長期以來達爾富爾地區部族間的武裝沖突不斷,致使該地區的許多地方一直處于無政府狀態。隨行的楊磊也因此成為第一個進入達爾富爾采訪的中國攝影記者。

向前邁一步

在非洲的諸多采訪經歷里,楊磊最難忘的就是多哥暴亂。

多哥是西非小國家,2006年初,多哥舉行總統大選,結果勢力強大的反對黨仍然輸給了執政黨,兩方立刻在首都洛美發生武裝沖突。反對派在全城的主要街道上堆放輪胎放火燃燒,阻斷了交通,洛美全城濃煙滾滾。而早已做好應變準備的武裝部隊迅即沖進城內進行鎮壓,街道上槍聲大作。楊磊不顧危險,在總統府附近采訪、拍照,在交通完全阻斷前趕回分社及時發稿。給總社發了一組大選結果的照片后,楊磊背著相機又走出了洛美分社的鐵門。政府軍在全城實行戒嚴,四處抓捕戴黃頭巾的反對黨分子。反對黨不甘示弱,用砍倒的樹木封鎖了通往其大本營“綠區”的街道,在馬路上和政府軍對峙。處在“綠區”內的中國駐多哥使館也遭到了沖擊,就連大使也受了輕傷。

最驚險的是,楊磊的相機一天之內被政府軍士兵搶奪了三次,而楊磊憑著自己的勇氣和機智,一次次保住了手中的相機。第一次他正拍攝在路邊巡邏的士兵,一個黑大個上來就抓住楊磊的相機,楊磊趕緊把相機帶套在脖子上不松手,與黑人士兵廝扭在一起,眼鏡也掉了。這個士兵竟然還解下腰帶高高舉起,想抽楊磊,幸好被另一個士兵跑過來推開,楊磊這才保住了自己的相機。第二次,楊磊正在拍執政黨的支持者和政府軍士兵攔截一輛美國使館的越野車,這時士兵們發現了他,便喊叫著沖過來。楊磊急中生智,瞬間向別的地方連拍了十幾張照片,然后向過來查問的士兵展示了幾張街景照,成功蒙混過關。第三次,楊磊有了經驗,動作也快,士兵還沒來得及說第二句話,他就掏出10美元塞過去,避免了一次盤查。

楊磊認為,做攝影記者,一定要有“再向前邁一步的勇氣”,不論是正常采訪還是突發事件,有勇氣才會主動出擊,才能爭取到采訪機會。

好照片的兩要素

楊磊的父母都畢業于復旦大學新聞專業,一生從事新聞。受父母影響,楊磊也希望成為一名新聞從業者,多累積一些經歷。

楊磊回憶,當年父母的書柜中多是文學、歷史、新聞類的書籍。耳濡目染,楊磊也自小喜歡讀書讀報。當年楊磊的父親其實一直希望兒子可以學醫,甚至高二分科時還逼著他進了理科班。但楊磊始終堅持自己的追求,終于在高三時又轉到文科班。高考之后,他報考了口碑很好的蘭州大學新聞系。

1997年7月,楊磊大學畢業,適逢剛成立的新華社重慶分社招文字記者,他順利被錄取。分社組建之初亟待成立攝影采訪室,楊磊借這個機會向分社領導申請轉為專職攝影記者。

楊磊當上攝影記者不久,來總社參加新入社記者培訓。培訓結束那天,新記者們每個人都領到兩臺尼康FM2相機。楊磊接過相機擺弄了一會兒,馬上報告說:“老師,我的相機壞了……”管器材的人拿過來一看,笑了,原來相機還沒有裝電池。

當年還是對攝影一無所知的“菜鳥”,在攝影這條路上堅定地走下來,成了今天的攝影記者楊磊。

在楊磊看來,成為一名合格的攝影記者首先需要洞悉新聞內涵,而攝影只是一種表達手段,要準確地用影像把新聞用最合理的方式記錄和表現出來,同時使其具有感染力。

在平時的工作中,“責任心”是驅使楊磊用心拍攝最重要的動力之一—作為國家通訊社的攝影記者,采訪機遇相對更多 ,如果不用心拍攝,實在對不起自己的職業,每一幅作品,都會面向媒體和受眾,所以必須要經得起受眾檢驗。此外,能不能找到與眾不同的拍攝角度,能不能堅持到事件的最后一分鐘,這些都體現著一名攝影記者的用心程度。時代特征和畫面的獨特性,這是楊磊認為好的新聞作品必須具備的兩個要素,兩者不可或缺。

在實踐中成長

汶川地震、北京奧運會、殘奧會、國慶60周年、2010南非世界杯、廣州亞運會等等重要的新聞現場,都留下了楊磊的身影。楊磊也在這些重大事件的報道中,拍出了一些佳作。

1999年中國足球甲A聯賽發生了一起著名的假球案件—“渝沈之戰”,主場比賽的重慶隆鑫隊與沈陽海獅隊在這場比賽中被判定為踢假球。賽后,楊磊在球員休息室外拍下了一群武警護衛“鐵帥”—重慶隊韓籍主教練李章洙—的照片,為這場假球和當年中國足球聯賽中極其猖狂的假球和黑哨現象作了耐人尋味的注腳。這張照片被《人民攝影報》評為當年最佳體育和最佳人物照片,同時獲當年中國新聞獎銅獎。

2008年“5·12”汶川大地震發生后,楊磊租車從重慶開進四川災區,于當晚進入都江堰并發回報道。他是新華社除四川分社以外第一個進入災區核心地帶的其他分社記者。楊磊在現場拍攝了《還有誰是孩子的親人?》,當時醫護人員都認為孩子的父母已經遇難。照片發布后,刊登照片的多家報社不斷接到社會各界要求領養災難遺孤的電話。人們把這張照片張貼在災區,所幸三天后,孩子的父母又通過這張照片找回了孩子。

2008年的北京殘奧會,楊磊主要負責拍攝舉重項目,他遇到了一個難題:殘疾人的舉重是躺著做仰臥推舉,在場內拍攝席上很難拍到運動員的臉。他查閱了之前殘奧會的照片,拍攝效果也欠佳。在仔細了解和熟悉體育場環境之后,他決定在體育場樓頂正對運動員的地方架設了兩臺遙控相機,加上自己在記者席上的一臺,三機同步拍攝,做到了運動員的精彩畫面基本不漏。

2009年的60周年國慶報道,楊磊被指定在天安門廣場的最高點拍攝大全景,需要在45米高的消防云梯車上工作。45米的高度比人民大會堂還要高出一截,細長的云梯支架把他“頂”到了天上,狹小的工作臺隨風晃動,一不小心就要摔下去。這樣的工作環境更考驗攝影師的專心與意志。楊磊通過接片的方式,將閱兵和慶典的宏大場面表現得淋漓盡致。其中他的作品《和諧盛世》成為新華社國慶圖片展覽中的首幅照片,另外一幅《世紀大閱兵》也被評為社級好稿。

楊磊對于2010年南非世界杯的報道,幾乎可以出一部關于南非世界杯的“百科全書”。除了精彩的比賽畫面,賽事環境和風土人情等等細枝末節也都匯聚在楊磊的相機里。最特別的是,他還在世界杯主辦城市之一開普敦進行了航拍,這是其他各大通訊社都沒有選擇的拍攝角度。

2012年楊磊被派駐新華社洛杉磯分社。在美國,他感觸最深刻的就是面對各種采訪機會,記者的堅持是至關重要的。

一次在鹽湖城的世界杯短道速滑比賽,楊磊先后寫了5封郵件申請采訪,直到比賽開始前3天才得到采訪資格。劉翔在尤金的世界田聯鉆石賽,他也是多次申請才得到采訪機會,最終拍到了劉翔奪冠的精彩瞬間,還拿到了社級好稿。2012年奧斯卡頒獎典禮,記者名額銳減,已經拍了十幾年奧斯卡頒獎的新華社也差點被組委會拒于門外。洛杉磯分社寫了多封郵件申請,反復申述,最終爭取到了報道機會。

遺憾與展望

說到經歷的遺憾之事,楊磊特別有感觸。

2002年,亞洲議長年會在重慶召開,楊磊的任務是拍攝主會場。在會場里拍了半小時后,他溜出會議廳拍攝場外花絮,而參加會議的朝鮮和韓國的議長就在此時在會場內進行了一次握手。由于擅離職守,楊磊沒有拍到朝韓議長握手的珍貴畫面。正是通過這次遺憾,楊磊明白了堅守現場的重要性。

在2006年多哥暴亂后的第二天,楊磊只身開車去拍攝大使館被砸的照片,回來的路上,他看見不遠處的一座加油站旁,一名士兵正在鞭打一名跪在地上的年輕人。楊磊猶豫片刻,最終沒敢下車拍攝。讓他事后懊悔不已的是,當年“荷賽”(WPP,世界新聞攝影比賽)的一幅獲獎照片拍的就是這個畫面。提起此事,楊磊說自己“為膽怯付出了代價”。

伴隨著工作中的這些遺憾,楊磊也在一步步成長。“新聞發生的瞬間無法復制,沒有人能永遠不錯過精彩的鏡頭。這種遺憾總是伴隨著我,我能做到的只是讓這種概率減到最小。”

說到目前的局限和未來發展,楊磊希望自己能得到更多的勇氣,更持久的耐心和更靈動的智慧。

“我的計劃分兩方面,一是走更多的路,見識更廣闊的世界。作為通訊社的記者,我有機會走進更多的新聞現場,但同時也失去了許多值得關注的領域。一個攝影者應該有寬廣的視野,我的視線也許受媒體的局限多,跳出一個框架,也許視線所及會有更多美景。”

“我的另一個計劃是,掌握更全面和前沿的圖像處理方法,探索圖片多媒體化的制作,讓我的照片不再僅僅是照片,不再僅僅是一種平面的存在。”

其實在圖片多媒體化方面,楊磊已經開始有過一些嘗試。楊磊特別建議攝影的同行們,不要輕易刪掉暫時用不著的照片,也許在不久的將來,這些高清影像就是制作多媒體作品的絕佳素材。

在工作之余,看畫冊和網絡照片已經成為楊磊的職業習慣。“攝影始于模仿,又在模仿中突破,如果沒有相當的影像積累,是很難有想象力的。作為攝影者,失去想象力就不會有進步了。”

楊磊認為,隨著技術進步,攝影出現大眾化趨勢,但在后期處理方面,卻有著專業化的特點。攝影不僅僅是還原真實,還要傳達創作意圖,并通過照片拍攝和后期處理的方式體現攝影人的個性。

“心有多大,照片就有多大。”楊磊常這么說。他知道,心靈決定圖片的深度,技術決定圖片的品質;技術的不斷發展使數碼圖片的精度不斷提高,影像層次更加豐富;圖片處理技術也在不斷進步,接片技術、3D技術、HDR和流媒體技術,不斷沖擊和更新著傳統的攝影理念。一個優秀的攝影師必須具備不斷學習的能力,不斷更新自己的拍攝技巧和攝影知識結構。不進則退,不進,就會被時代遺棄。