張強:自由醫生“探路者”

李卉

在2012年底辭職前,張強在體制內早已功成名就:作為中國最知名的靜脈曲張微創手術專家,他創新的多項血管微創技術,填補了亞洲血管外科的空白。其自行設計的醫療器械,則獲得了兩項國家專利。在他之前,鮮有如此身家的醫生“下海”。

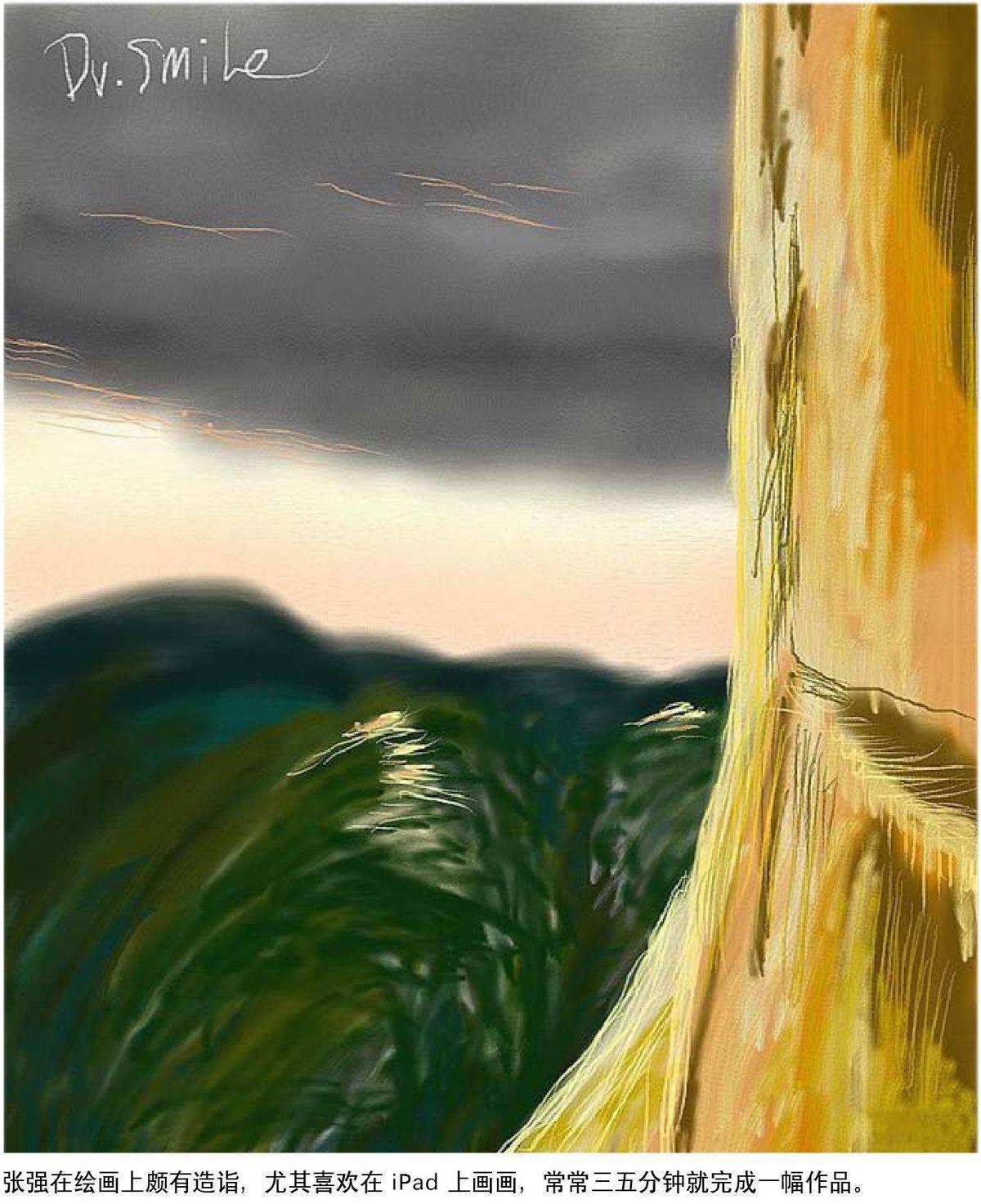

張強的名片很簡單,正面印著“張強醫生”,反面印著“Dr.Smile”(微笑醫生)。每天早晨 7 點,張強都會在 iPad 上畫一幅風景畫,發送到微博和微信上。他在繪畫上頗有造詣,尤其喜歡在 iPad 上畫畫,常常三五分鐘就完成一幅作品。兩年前,美國蘋果公司還專門邀請他去舊金山講授如何在 iPad 上畫畫。

張強有許多與眾不同之處。他喜歡戴花色手術帽,“因為這能給病人帶來好心情。” 在醫院, 這種印有“CARE、HEAL”(關心、健康)字樣的個性手術帽,在術后經常“丟失”,因為“喜歡它的護士們太多了”。

在做手術時,張強會在手術室里播放法語歌曲,“這樣手術臺上的病人就沒那么焦慮了。”選擇法語歌是因為大多數人聽不懂歌詞,加上節奏舒緩,特別能安撫人的情緒。

事實上,張強與其他醫生最大的不同在于,他現在不隸屬于任何一家醫院,他是一名“自由醫生”。

上岸與下海

2012 年底辭職前,張強就已在體制內功成名就:作為中國最知名的靜脈曲張微創手術專家,他創新的多項血管微創技術,填補了亞洲血管外科的空白。

張強出身于醫生世家,爺爺是中醫,外公外婆是西醫。媽媽從小就給他準備了一個手提包,并告訴他,“這是你以后當醫生出診用的。”

張強從小被長輩悉心調教,他有兩個愛好:畫畫和武術。七歲開始,張強就參加了武術班。“其實我們也算武術世家,我舅舅開了一個武館。”每天凌晨 4 點,母親就捏著他的鼻子,讓他快速起床。張強和兩個姐姐一起習武,包括散打、拳術以及刀槍劍戟。這一練就是 10 年,一直到他上大學為止。

成年以后,文理兼修的他終于如愿成為一名外科醫生,而且看起來一帆風順。參加工作后,他在邵逸夫醫院工作了 10 年,其間接觸了美國醫學思維。后來他創辦了杭州市血管外科中心,所在的科室成為當時全國最大規模的血管外科。

五年前,張強來到上海。在高手如林的醫學界,在經過了一輪又一輪面試,張強進入同濟大學附屬東方醫院血管外科,很快成為科室主任,并在好大夫榜上排名血管外科第一。

但職業瓶頸不期而至。“公立醫院的行政臃腫,并沒有圍繞醫生服務,整天都有開不完的會。”他說,“而且病人來看病,一切都是糊里糊涂的。不知道該找哪個醫生,排多長時間隊,如何檢查。”

國內所有的公立醫院,幾乎天天都在上演相似的一幕——如果不是特需門診,一個醫生一天幾乎要看 100 多個病人,好不容易排到了,看病也就 2 到 3 分鐘時間。說白了,“中國的醫療水平,根本還處于混沌狀態。”

一天,張強來到辦公室,看到網上報道又一名醫生被打,十分感概。習武出身的他奮而在微博上支招:“當遇到無賴圍攻,男醫生們首先要脫掉白大褂表明態度、形成威懾,靠墻壁或者辦公桌而站,免得背部遭受攻擊。”

醫患關系緊張、醫療服務粗糙,醫生和病人都沒有得到應有的尊重,這和張強在國外看到的醫院大相徑庭。美國剛剛公布最受信任的十大職業中,醫生排名第一。

問題出在哪里?張強認為,“根源就在于,現行醫療體制中的醫生勞務價格出現了扭曲。”作為病人都覺得看病貴,“可在公立醫院,一個護士注射價格才 1 元。這不是笑話么,現在外面擦一個皮鞋也不止 1 元。”醫生的待遇也好不到哪里去,一個專家門診收費才 17 元,醫生看一次病可得 2 元。

有些醫療項目的低價,令人難以置信。“比如,國內手術做一次麻醉才 200 元,而用這筆錢連一個麻醉包都買不回來。麻醉師是在賠本勞動,你讓他的價值如何體現?在如此困境下,誰的內心還會有驅動力?”

這樣的價格體系,顯然無法支撐醫務人員的生存。于是,現實中又出臺了“以藥養醫”的政策。30 年前的政策規定,醫院擁有一個權限,即在購進藥物后,可以收取差價5%-15% 的加成利潤。“當醫生和護士的勞務價格已經低于成本時,醫院靠什么賺錢?那就是藥和檢查。”張強認為,“這就造成過度醫療問題,可能一個病原本只需吃 10 元的藥,最后卻讓你花上 200 元。結果,看病的總額反而更高。”看病貴,就貴在藥物和檢查。

而身為醫生,整日給病人開不需要開的藥,做不需要做的檢查, 誰也不好受。“在體制內越有良知的人,越想出走。”張強說。

最終,小兒子的出世讓張強下定了決心。“在手術室,我看到寶寶那么頑強、努力地來到人間。一瞬間,我感覺沒有什么東西是可懼怕的。”當時,張強的太太已經 40 歲,所有的公立醫院都建議她剖腹產,但一家私立醫院的婦產科醫生孔玉屏經過檢查后卻建議順產。

結果,張強發現整個過程非常安全舒適。生產時,孔玉屏選擇的麻醉師收費 3000 元。“他其實不是全市最貴的,但水平最高。”為了讓產婦舒適、孩子健康,這個麻醉師隨時前來觀察:“不是一上來就給你麻醉,而是根據準媽媽的疼痛感、宮縮來逐步用藥,看看哪一點對人是最合適的。”醫生也一直在側,“這讓生孩子的過程,一點不恐怖。”

經此一役,張強徹底想明白了。2012 年底,他在微博上宣布:“在 2013 年離開體制執業,要為中國善良優秀的醫生們尋找一條新路。”

此時,上海已經不斷釋放出各種醫改信號。除了繼續鼓勵醫生多點執業,也明確提出未來會把特需門診從公立醫院剝離出去。與此同時,由社會資本籌建的兩個高端醫療園區——上海國際醫學中心和上海新虹橋國際醫學中心即將面世。這就意味著除了公立醫院,醫生們將有更多可選擇的執業點了。

家學再次支撐了他的視野。“很多人告訴我,現在出來自由執業情勢不明、風險太大。但若從另一個角度看,此時行動其實就意味著沒有對手。這還是父親從小教會我的哲學思維。”

在張強看來,離開公立醫院的管理,離開準公務員的“體制內”, 去自主選擇執業方式和執業機構是“上岸”, 不是“下海”他也想到了失敗。“如果失敗了,我就寫一本關于探索的書。有那么一批優秀醫生離走出體制就差一步,我愿意為大家先探個路。”

上岸第二季

在 2012 年最后一天深夜,張強在微博上宣布:為了迎接 2013 年,我決定再下調年齡到:28 歲。

在“上岸”前,張強先做了一次全面體檢,“結果顯示,我各方面都達到了 28 歲的健康體征。” 雖然已經 46 歲,但常年堅持習武讓張強看起來也就 30 歲出頭。

他還讓一個麥肯錫的精算師朋友,為其做了一份詳盡的時間管理表。“包括手術量如何控制,如何轉臺都非常科學。”

張強選擇的第一個執業點,正是孔玉屏所在的上海沃德醫療中心。“我詳細考察過了,目前沃德的手術室是全市配比最高的,符合當日手術中心的模式。”

張強的新辦公室在上海陸家嘴金融貿易區,明窗凈幾,桌子擺放著紅色玫瑰,墻上的漫畫特別搶眼。這是一個畫家病人的作品。畫上的張強穿著白大褂,站在叢林密布般的血管上,戴著一雙紅色拳擊手套左右揮舞 。

辦公室的窗臺上還擺放著全家人的照片,張強說這是他挑戰自我的動力。

張強如今是沃德醫療中心的“開業醫生”。“開業醫生”與醫院不構成隸屬關系,與護士、助理醫生、科室主任隸屬于醫院的簽約有所不同。“我在醫療中心沒有薪水,所得收入是分成。就像很多執業律師一樣。”

由于一個人無法單獨實施手術,張強還帶了一位醫生和一個秘書,他們的薪水( 包括五險一金),都由張強承擔。“病人前來看病,都采取預約制,只要找秘書,就隨時可以聯系到我。”

張強把自己“上岸”后的經歷在微博上直播, 并將每三個月定義為“一季”。如今已經是“第二季”了。

“上岸”后,張強的理想已經部分實現了:病人是預約的。等候大廳溫馨明亮;有秘書安排病人;就診私密;診室隔開;檢查和抽血不需預約;記錄電子化;可從網絡上查結果和咨詢。

最初,沃德把張強的門診費掛號費定為 1600 元,他主動改為 500 元。只比其原來在公立醫院特需門診貴 200 元 。

沃德醫療中心的一切都是按照美國最頂尖的私家醫療服務配置的,手術客人的更衣間里,甚至有獨立洗浴和卸妝室。醫療中心還為病人提供免費 WiFi。

第一個來看病的是張強在微博上的粉絲。張強和病人足足溝通了 20 分鐘,這正是他的理想——病人是在舒適安靜的環境中就診,他一天最多看 9 個病人,而一天的手術量最好限定在三臺。

對于自由醫生的生活,他曾經這樣開玩笑:“最好早上做手術,中午去杭州濕地午餐,晚上再回上海補一頓咖啡。”現在他每天 8 點半到崗,下午為自由時間,完全歸自己。

不過,一開始他坦言還是有壓力:“主要是爭取早日讓公眾知道我。”大半年過后,他在微博上發布了《上岸第二季》的“劇情”:“現在每個月病人都在不斷增加,已經開始逼近負荷。第二季度的收入,開始接近我原來在三甲醫院時整個科室的業務收入。血管手術,已經位居整個沃德醫療中心的首位。”

僅僅幾個月前,張強對病人是否沖著醫生個人來看病,還有些惴惴不安。現在,他很肯定地告訴記者:“這樣的行醫理念可行——即醫生個人品牌結合醫院開放性平臺,早已被世界上絕大多數的醫生實踐了。自由執業,在中國非常稀缺。”

張強上岸前,對市場進行過詳細分析。“保守統計,靜脈曲張的發病率也在 10% 以上,光上海就有 20 萬人需要手術。這其中又有很多是需要手術不影響上班時間,希望刀疤漂亮的。”他說:“靜脈曲張的個性化手術是早上做完、下午回家,第二天就能上班。如果條件允許,又有哪一個病人不希望如此呢?”

“現在發達國家近一半的手術都不需要住院,當天就能回家,這是對技術的要求。我就是要推廣當日手術。”美國醫院在 1980 年代也是以興建大樓、擴大病房規模為主,但經研究發現如此一來,感染率上升,后轉向當日手術醫院。“這在全世界都很流行,唯有中國落后了。”

“一切取決于技術和管理。”張強現在為靜脈曲張患者實施的 CHIVA 當日手術,就需要主刀醫生親自做術前 B 超,耗時很長。一般的公立醫院,無法給醫生提供這樣的條件和時間。

但另一方面,中國消費者的購買力在不斷增強 。張強判斷自由醫生的高端市場,將“會越來越好。”

一個曾經的病人,來沃德找張強做了第二個手術。這是一個女病人,兩次手術都是張強做的,感受卻全然不同 。“在公立醫院,麻醉是她躺在手術臺上簽的。消毒要脫掉褲子,糟糕的是門口有幾個男醫生嘻嘻哈哈,讓她感覺很沒有尊嚴。”而在沃德,“她消毒的時候,連我都要回避。”

自由醫生的未來

2012 年底,張強幾乎在眾目睽睽之下“走出體制”。辦辭職手續的路上,他被拿話筒和扛攝像機的電視臺記者攔下,索性先發制人道:“對,我很幸福。”

按照 2009 年衛生部下發的《關于醫師多點執業有關問題的通知》,一個醫生可以同時選擇三個執業點。這是醫改發出的強烈信號,希冀借此逐步改變醫生身份推動破冰之旅。但事實上,“敢吃螃蟹”的人很少,許多城市的醫生申請數為“零”。

張強有著自己的判斷。“我已經看到未來三四十年以后的中國醫療市場,必然是自由執業。這條路是世界上 90% 國家的醫生,已經走出來了的。”

張強想要構建一個不同于公立醫院的團隊,通過多點執業,探索與以往不同的醫生工作模式。“美國大多數醫院是沒有醫生的,只是一個流動開放的平臺。”

在美國進修的日子是他人生中最大的轉折點,因為他親眼看到了“中國醫生未來 30 年后的情形。”

1997 年,張強來到了美國醫生布萊納的家中。布萊納選擇在北加州的郊縣執業,因為當地醫生人數少,且收入不菲。

布萊納醫生是普外科和血管外科醫生。他和另一個胸外科醫生合伙開了一家診所,多余的空間租賃給了另外一個醫生聯合體接受五官科病人。診所設于他多年前購買的一幢獨立別墅里。其手術主要包括一些簡單的局部麻醉和內鏡檢查。

布萊納手術時口述,由秘書完成各種記錄;遇到復雜病例,病人被轉到他簽約的當地一家醫院手術,當地醫院只提供護士、麻醉和術房條件,沒有自己的醫生,該手術由布萊納本人完成。

在美國,醫生的費用比檢查和藥品器械費用要高。1997 年醫生的收入大概在每 15 分鐘 200 美元以上。由于收入不菲,且當地房價便宜,布萊納醫生一家住在一個大宅子里。 一棟三層的木屋有 6 個衛生間、 2 個餐廳、5 個臥室,院子占地 200 畝。一條小溪流過院子,布萊納還在樹林里養了兩頭驢。

2013 年,張強和他在舊金山又聚會了,布萊納的兒子已成為醫生,女兒成了護士。

“在美國,幾乎所有的醫生都希望自己的子女,將來可以從事醫療行業。這和中國截然不同。”張強說,中國的現實困境不僅讓很多醫生萌生去意,甚至不想讓孩子們學醫。

但張強卻不這么想。2 歲的小兒子就經常戴著他的花色手術帽當頭巾,這個醫生世家的傳統將由張強繼續傳承。