以影像回憶映照未來

新華社 陳小波

今天(2013-06-13),是巴黎新華影廊開幕的日子。我們從北京來到歐洲的文化中心巴黎,見證這個新的中法文化交流平臺的落成。到了這里,您可以在一張張照片上,看到活生生的中國的生活圖景和世相百態,發現一個真實的、全面的、深層的中國。我希望,這里能夠充分展示出一個東方古國應有的魅力和形象,并能進一步成為傳播中國文化,與歐洲各國進行文化交流的平臺和窗口。

——龍松林(中國國際文化影像傳播有限公司總裁)

此次圖片展是法新社和新華社友好合作的見證。新華社作為國際主要通訊社,充滿活力。作為朋友,我對新華社的活力感到高興;作為競爭者,我又感到擔心。希望有一天,法新社也能在北京開設一個影廊,展出我們法新社的照片。

——伊曼紐爾·奧格(法國新聞社社長)

文化交流是兩個文明大國之間人民心靈的交流。世界上沒有兩個國家的人民如此相互吸引,相互欣賞,相互尊重,這是文化的力量使然。

——鄭甦春(新華社巴黎分社社長)

自中世紀起,法國為西方文化中心,中國為東方文明搖籃—歐亞大陸西東端的兩個國家,各自擁有悠久歷史和深厚文化。中法對話,完全可以視為亞歐兩種文明的對話。今天,在巴黎新華影廊,我們用圖片開啟新的對話。我們期待,以這種方式的對話能持續下去,行之久遠……

——陳小波(新華社高級編輯/巴黎新華影廊策展人)

2012年,新華通訊社在法國巴黎購買了一家影廊,冠名“新華影廊”。這是新華社在海外打造的第一個致力于推廣中國文化、推動中外文化交流的實體影廊。2013年4月下旬,我接到為巴黎新華影廊首展的策展任務,初步擬定的展覽題目為—《凝視:中法文化交流圖片展》(又名《中法關系50年》圖片展)。

走進中國照片檔案館深處

在2個月準備時間里,我找來很多資料速讀,找專家補課,數次走進中國照片檔案館,在歷史隱蔽之處尋找中法文化交流最早的圖片。那些幾十年沒人翻動過的圖片,帶我回到歷史深處……

我看到一些民國時期的照片。那些老照片,陳舊泛黃、歲月滄桑,卻是歷史真切的存在。細看進去,全是了不得的人物—

蔡元培(1868~1940) 1910年代年旅法,研習教育/哲學/美學;

陳寅恪(1890~1969) 1910年代就讀法國巴黎政治學院;

熊慶來(1893~1969) 1910~1920年代留學法國,獲碩士/博士學位;

徐悲鴻(1895~1953) 1910~1920年代就讀巴黎高等美術學校;

王 力(1900~1986) 1920~1930年代就讀巴黎大學,獲文學博士學位;

林風眠(1900~1991) 1910~1920年代就讀巴黎高等美術學校;

嚴濟慈(1901~1996) 1920~1930年代就讀巴黎大學,獲數理碩士/科學博士學位;

冼星海(1904~1945) 1920~1920年代旅法勤工儉學,研習琴藝/作曲;

常書鴻(1904~1994) 1930年代年就讀里昂國立美術學校/巴黎高等美術學校;

巴 金(1904~2005) 1920年代旅法游學寫作;

龐薰琹(1906~1985) 1920年代留學法國,在巴黎敘利思繪畫研究所等機構深造;

傅 雷(1908~1966) 1920~1930年代旅法學習語言/文學;

艾 青(1910~1996) 1920~1930年代旅法勤工儉學,研習繪畫/詩歌;

羅大岡(1909~1998) 1930~1940年代留學法國,獲文學碩士/博士學位;

馬思聰(1912~1987) 1920~1930年代旅法,研習音樂;

閻遜初(1912~1994) 1930~1950年代留學法國,獲生物學學士/博物學博士學位;

錢三強(1913~1992) 1930~1940年代公派留學法國,獲博士學位;

何澤慧(1914~2011) 1940年代在巴黎大學居里實驗室工作;

董申保(1917~2010) 1940~1950年代公派巴黎大學攻讀地質學博士;

吳文俊(1919~ ) 1940~1950年代留學法國,獲法斯特拉斯堡大學博士學位;

趙無極(1921~2003)1940年代留學法國并定居,法蘭西藝術學院終身院士;

……

可以說,自中華民國到中華人民共和國,中國的文化/藝術/科學/教育/醫藥/衛生等各界精英中,很多大師級的人物都有留法學習的經歷,他們紛紛前往法國求學,受到法蘭西文化和文明精神的熏陶滋養……

這些人在中國文化史、科技史上高高聳立,無人能取代。他們—無論男女,無論是政治家還是藝術家或是科學家,個個相貌清正,有威儀、有氣象。

畫家陳丹青,對“民國范兒”研究已久:“所謂‘民國范兒,就是一種‘樣子吧。今人要看民國,只能是照片和影像了。”陳丹青還說:“別以為民國范兒屬于‘反動派,其實第一代第二代共產黨高層站那兒,就是一群民國人。”

前中國駐法大使吳建民先生贊嘆:“為什么中國留法學生中涌現出如此眾多的杰出人士?因為中法兩國代表著中西方兩大文明,當這兩大文明相遇的時候,一定會產生出璀璨奪目的火花。”

我喜歡這些刻滿“范兒”的老照片,決定在這次展覽上亮出這樣的圖片來,增強展覽的歷史縱深感。

新華影像,“圖說”中法關系史

中共建國初期,最先到訪“紅色中國”的是法國文化人士。20世紀著名哲學家讓·保羅·薩特(Jean Paul Sartre,1905~1980)和女友西蒙娜·德·波伏娃(SimonedeBeauvoir,1908~1986),就曾于1955年9月來到中國。據資料記載:在他們來中國的45天時間內,中國政府安排他們去東北的工廠與鄉村訪問,還邀請他們在當年的10月1日,登上天安門國慶觀禮臺。

1955年11月2日,《人民日報》刊發了薩特的文章《我對新中國的觀感》。薩特這樣表達對新中國飛速發展的感覺—

這個偉大的國家正不斷地在轉變。對中國來說,維護和平是一個再明顯不過的客觀必要因素。中國所建設及指引的前途,是中國人民唯一關懷的前途,只有和平能夠成為這種事業的保障。對這個曾經遭受過諸多苦難、且今天又能不計較舊日仇恨的偉大國家,法國人民只能抱有一種情感,那就是:友誼。

在藏有800萬張圖片的寂靜的中國照片檔案館,我陸續有了新發現—

1952年4月,來北京參加世界四大文化名人紀念會的法國和平理事會主席法奇訪華期間,參觀北海幼兒園,孩子們裝扮成工農兵模樣為他表演;

1953年10月,法國代表維爾高夫婦在北京官廳水庫參觀;

1957年2月,新華社派攝影記者張赫嵩/鄭震孫/冀連波3人跟蹤拍攝世界級影星錢拉·菲利普(Gérard Philipe ,1922~1959)在中國的行程。菲利普是法國著名影星,因1954年出演《紅與黑》中的于連而成為國際巨星。1959年菲利普因癌癥去世,世界影壇痛失良才。然而,在中國記者的鏡頭里,34歲的菲利普英氣勃勃、友善愉快。

1957年9月,中法兩國首次合拍兒童故事片《風箏》;

1957年,中國工人在崇山峻嶺中修復法國人1903年建造的滇越鐵路;

1958年8月,時任法國總統孟戴斯·弗朗斯(PierreMendès-France,1907~1982)訪華,在遼寧鞍山鋼鐵公司鞍鋼九號高爐前與廠長交談;

……

1964年1月27日,格林威治時間11時,北京和巴黎同時公布了中法建交聯合公報。中法建交標志著中國加強同西歐國家關系的一個重大突破。隨后的1964年5月,法蘭西共和國首任駐中華人民共和國大使呂西恩·佩耶在北京向劉少奇主席遞交國書;1964年6月,中華人民共和國第一任駐法大使黃鎮在愛麗舍宮向戴高樂總統遞交國書。至此,法國成為西方大國中第一個和中華人民共和國建交的國家……

在這些圖片中,新華社已故女攝影師張桂玉1966年拍攝的一幅圖片令我著迷—

飄灑的飛雪中,法國婦女代表團游覽長城。畫面上,中國婦女布鞋花圍巾,樸實而知足;法國婦女長靴呢大衣,優雅而好奇。她們微笑或大笑著,而她們的身后是從深灰到淺灰的3個長城堞樓(圖21)。這幅照片合乎我對經典照片的理解—歷史性、詩性、情感性三者結合。巍峨長城下,雪花消解了人類的隔膜。雖不是什么重要人物和事件,但它富有獨特的象征意味,既莊嚴又有趣。

而最有時代特色的圖片當屬這3張—

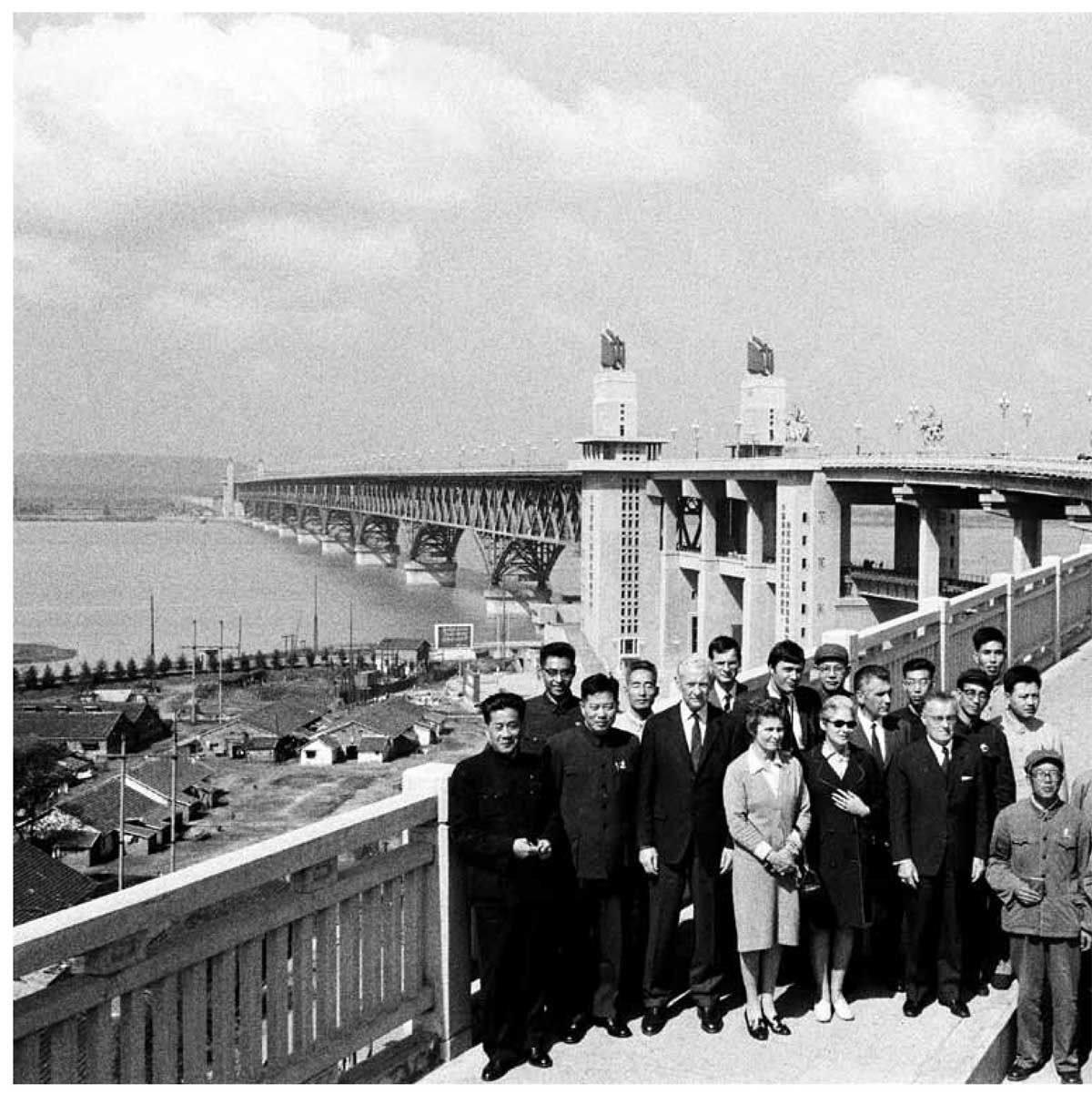

1966年秋天,法國專家和其他外國專家到北京郊區打麥場上和中國農民同勞動(圖22);1967年參加完夏收勞動后,法國專家參加“活學活用毛澤東新思想講用會”(圖23); 1970年,時任法國總理德姆維爾及其隨同參觀南京長江大橋的合影(圖01),合影分成兩撥—左邊的法國人西裝革履,中國人穿綠色衣服,手拿紅寶書、胸前別著大大的領袖像章。如果說陌生化也是經典圖片的標準之一,那么這樣的照片因場景永不再來而備顯珍貴。

有一些照片,我選的時候僅僅是因為畫面好,而不知其中深意。1957年6月,時任法國總理富爾和夫人在重慶鄉村田埂上行走(圖24)。我選中這張照片就是想讓法國觀眾看到1950年代中國南部鄉村的詩情畫意。直到有一天,我找來《中法建交秘聞—從凱旋門到天安門》紀錄片看。這部影片中提到的第一個神秘人物,居然就是這個富爾!富爾在中法關系建交前夕作為最重要的特使,1957/1962/1979年三度訪華,尤其是1962年第二次訪華,受戴高樂總統委托,與周恩來總理和陳毅外長秘商中法建交重大問題。

富爾后來寫下的這樣的文字—

我第一次去中國是在1957年的6月初。這是我受中國政府邀請進行的一次私人旅行。我應該屬于最早、甚至也許是第一位手持活頁簽證跨越中國邊界的西方政府官員。回國后,我出版了一本書,在書中,我提出承認中國對法國是有益的。因為我認為大多數強國徹底將這片大陸置之不理是荒唐至極的事……

因著“口述新華”、“新華典藏”項目以及常為國內外藝術節、攝影節策劃展覽,近幾年我用大量時間翻閱新華社深藏的照片。我常常如同痛飲陳釀老酒。近百年來的中法交往一幕一幕,令人如同看大戲一樣起承轉折。

從歷史中走出來,他們又看到自己

春末夏初的巴黎,每天晚上都會有場小雨,空氣中有一種花草的清香。裝修一新的“新華影廊”在靜靜等待主人到來。中國國際文化影像傳播有限公司總裁龍松林從北京來、新華社歐洲總分社社長王朝文專程從非洲來—兩位“老新華”轉戰南北、身經百戰,深知新華影廊在巴黎第一次亮相的重要。3天間,他們不離現場、晝夜督戰;新華社巴黎分社鄭甦春、殷強帶領分社全體記者進入狀態,二話不說,全力以赴。

6月13日14:00,離開幕還有3個小時,展廳外瓢潑大雨,展廳內很多作品還在地上鋪著沒有上墻,圖片說明也沒到位。新華影廊負責人陳立群、新華社記者郭磊、我和我昔日的助手高靜,一干人卷起袖子,伏在地上一個一個地解決問題。

離開幕前1個小時,所有作品布置停當。幾張長桌鋪上白色臺布,精美的各式法國甜點放置好了,一個亮堂、體面、規范的展廳剎那間景象一新。更奇異的是—

不知何時,天空突然放晴,甚至門前剛才擁擠的街道,也一下寂靜了。

客人們陸續走進“新華影廊—

法國前總統吉斯爾卡·德斯坦(Giscard d'Estaing,1926~)、法國總統府外交顧問燕保羅、總統戰略和亞洲事務顧問勒謝爾維、法國國民議會法中友好小組主席、法新社社長奧格、聯合國教科文組織助理總干事道維勒等多名法國和國際組織政要、中國駐法使館代辦鄧勵、法國各大新聞媒體和中國駐法媒體……

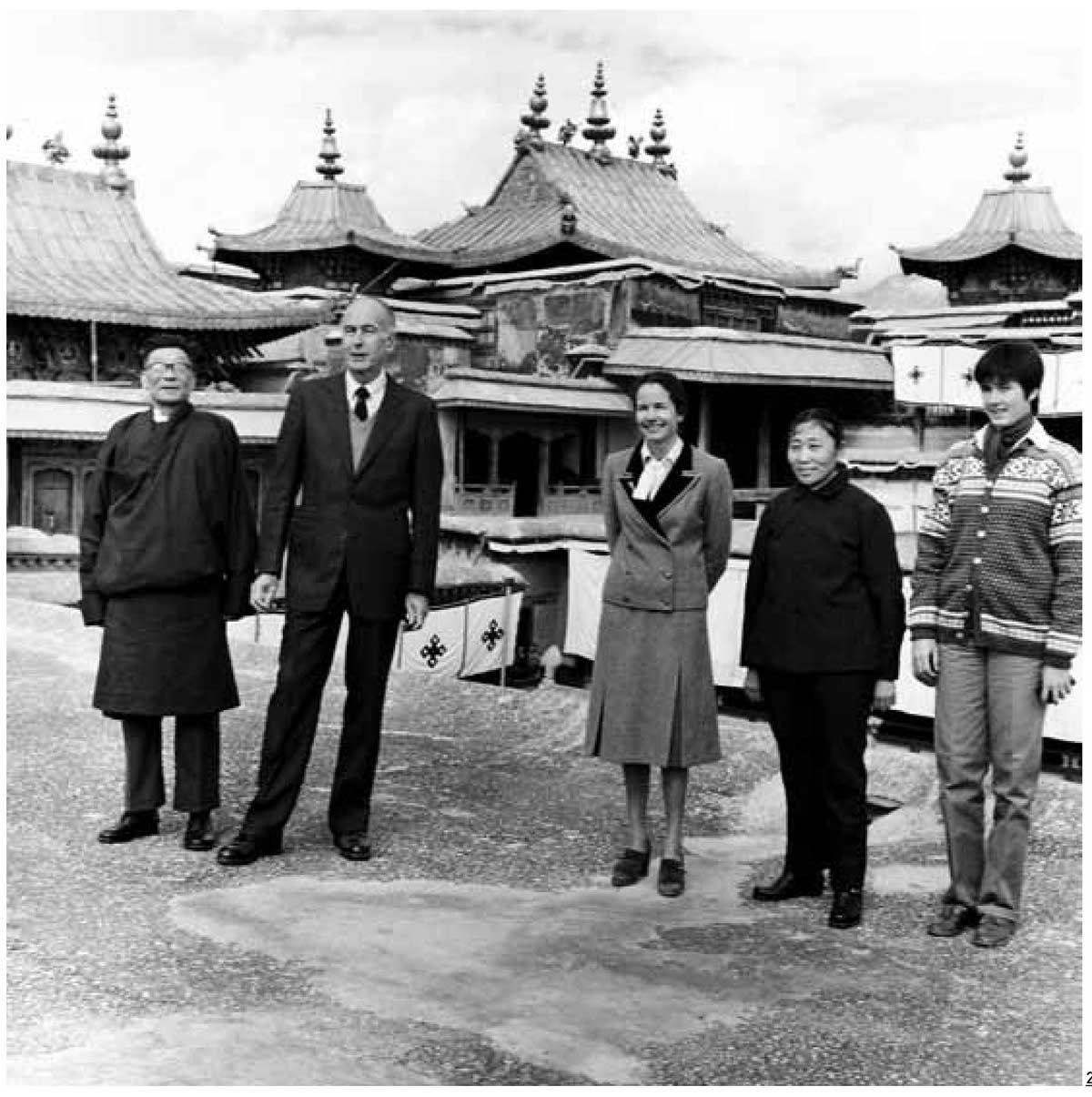

法國前總統吉斯卡爾·德斯坦瘦削高大、器宇不凡。他一幅幅地看照片,突然在一幅照片前停下了,他笑了:“這是我嗎?哦! 這是我的妻子和女兒在拉薩布達拉宮的照片……”(圖25)

德斯坦笑言,這是展廳里他最喜歡的照片。而我兩個月前在北京選片的時候,只是喜歡這張照片的歷史感與地域感,完全不會想到德斯坦會親臨現場,更想不到他看到照片的那種喜悅之情。不過遺憾的是,圖片的拍攝者、回族記者馬競秋已于1990年代在拉薩默默離世—去世時,他剛退休不久。

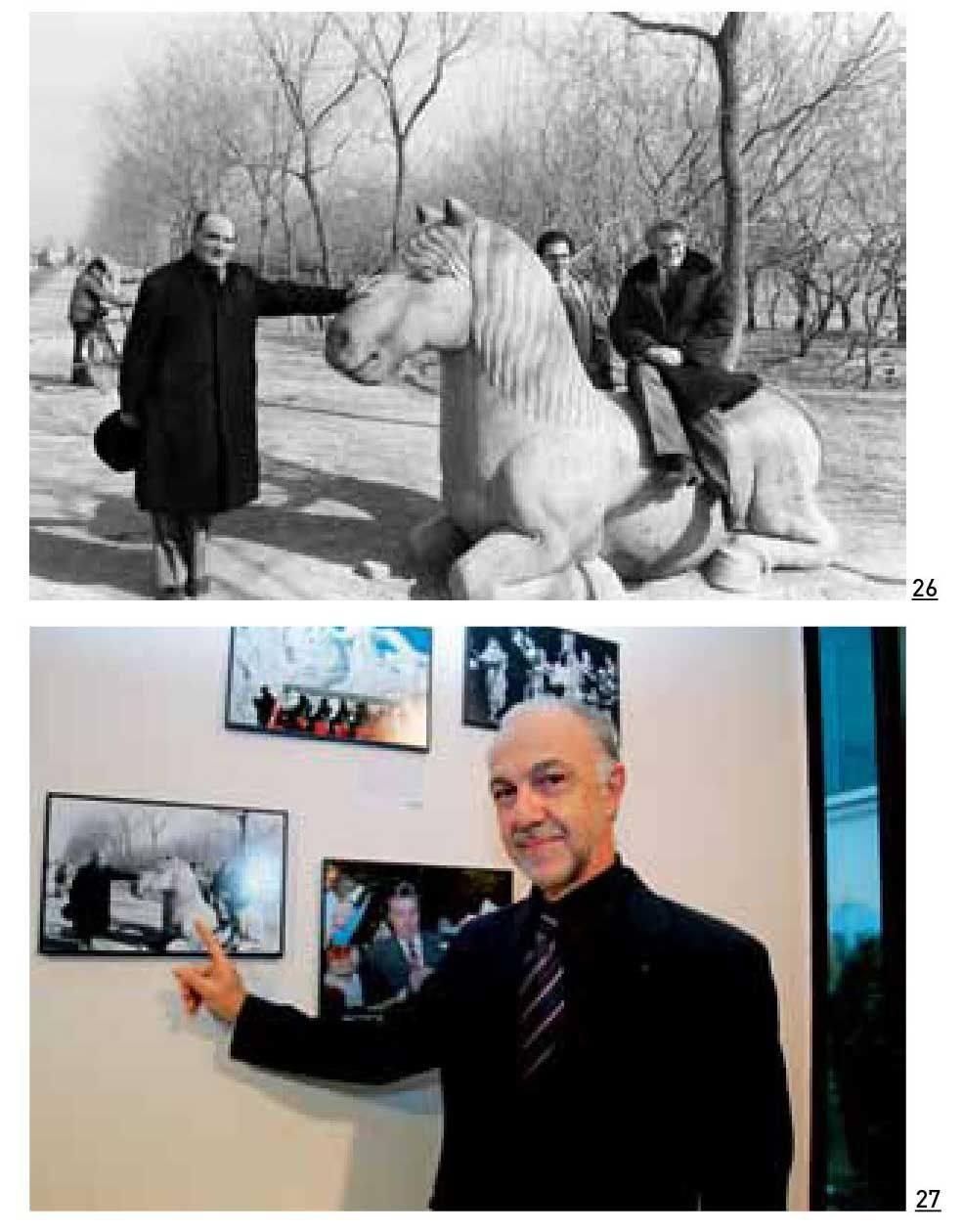

前法國國民議會議員法國亞洲聯合會主席讓-馬里·康巴賽雷斯,在一幅照片(圖26)前停下腳步。畫面上,康巴賽雷斯指著畫面里3人中的那個年輕人:“這是我嗎?這是我啊!”他忙叫來朋友看。不一會,他又在法新社的一張圖片里看到自己:“太奇妙了!一個展覽,我居然在兩張老照片里看到年輕時代的我……”

6月的巴黎新華影廊,一些見證中法關系發展的人從歷史中走出來,從新華社的照片中走出來。這是展覽現場令人溫暖的一幕。

歷史被收進底片,這些底片會告訴我們曾經發生過什么。拍攝中法關系歷程的新華社記者齊觀山/吳化學/劉東鰲/伍福強/鄒健東/楚英/馬競秋/陳學思/張桂玉/戴紀明/侯少華……如今他們都已離世,但他們的底片被很好地保存下來。生命已逝,攝影者永遠用他們的圖片和后人對話。這也是我在心里一直向攝影者致敬的理由。

影像記錄歷史,回憶照亮未來

巴黎“新華影廊”位于巴黎圣奧諾雷郊區街(Faubourg-Saint-Honoré)85號。這條街在法國名聲顯赫,毫不遜色于香榭麗舍大街。離新華影廊400米處的55號,就是法國總統府愛麗舍宮。開幕式當天,共有40多家法國和中國媒體記者參觀了展覽。對于巴黎新華影廊首展,法國媒體或熱情或中肯地給予充分報道。

法國《世界報》報道說—

1931年11月成立的中國官方通訊社新華社如今在巴黎最負盛名、最昂貴的街區之一圣奧諾雷街擁有了一間400平方米的影廊。對新華社和中國軟實力來說,沒有什么是他們配不上的。新華社的一個公司—中國國際文化影像傳播有限公司—在這里開設了一間‘新華影廊。該公司總裁龍松林在6月13日舉行的啟用儀式上表示,‘這是在歐洲文化中心—巴黎設立的一個中法文化交流平臺。雖然沒有人給出一個確切的數字,但這一在巴黎最熱門的商業中心所投入的巨資具有高度象征意義。

法新社資料部主任伊夫·嘎貢(YVES GACON)在展覽現場看了新華社作品,由衷地說—

我必須承認這次新華社選出的照片要大大優于法新社圖片。新華社拿出了兩國建交前后關系史及背后的故事。我們以前不了解新華社圖片,這次只從一個角度進入就看到了新華社圖片的實力,這是記錄大歷史的實力。在中國記者拍攝的照片中,我居然看到那么多我熟悉的法國人,同時也看到兩國的交往史。

這次法方策展人不是來自法新社,而且因過于年輕,對兩國交往史不熟悉、對歷史照片不熟悉,造成了選出的法新社照片不夠充分和精彩。我希望將來再辦類似展覽,要找到對自己產品熟悉的人。而且雙方策展人要找到共同點。我希望自己能得到將來與新華社合作的機會。

美國聯系新聞圖片社共同創始人兼總裁、世界著名圖片編輯和策展人羅伯特·普雷基(Robert Pledge),在展廳拉住我說—

我很震驚新華社圖片對中國歷史持續的真實記錄,我是知道那些歷史圖片的價值的。2012年我在紐約看到由你策展的新華社展覽《圖像證史》。在那個有200多幅歷史圖片的展覽里,我們得以看到一個相對真實的中國。我知道:只要你們愿意,新華社是能夠拿出震撼世界的好展覽的。你們還有更多的好東西藏在你們的中國照片檔案館里沒有示人。我知道那里不僅是中國攝影、也是世界攝影的寶庫。

展覽即將結束時,我去翻看留言簿,鄭甦春社長幫我翻譯了這樣一段話—

在這個影廊里,有很多值得回憶的東西;對過去的回憶,一定會照亮未來。

我抬頭望望四周,人漸漸散去,不知道是哪一位來客留下的這段話。我想,“對過去的回憶一定會照亮未來”這句話,應該是對這個展覽最高的褒獎吧。

希望90年后,新華影廊還矗立在這條街上

巴黎“新華影廊”正對面的畫廊名為“DIDIER AARON & Cie”。這是一家經營了90年的老牌畫廊。6月15日,龍松林、陳立群、郭磊和我,在細雨中走進畫廊。我們請主人帶我們看看畫廊的寶貝。沉淀幾十年,畫廊氣息淳厚,犄角旮旯落滿歲月的痕跡。主人笑盈盈地帶我們從1層到4層漫游,一件件了解作品以及背后的歷史……

佇足巴黎新華影廊門口,靜看過往行人,我想到—

三千年之中國之現在,我們有幸遇見一次,我們有必須發言的迫切義務,我們有了發言的場所,但是我們應該怎樣發言?

巴黎新華影廊該用什么樣的面孔,來留住我面前這些匆匆的腳步?

怎樣保持我們的風度耐心和胸懷,準確回答西方觀眾提出的問題?

怎樣表達我們溝通的誠意,拿出更具專業水準及文化深度的展覽?

怎樣彌合意識形態的鴻溝,讓中法人民彼此的凝視更親和更真切?

我們要通過什么樣的努力把宣傳的意味降到最低,把中國真正的好東西源源不斷地拿出來,讓西方人不至長時間迷惑在紅燈籠、舞獅、唐裝、功夫、茶等唐人街符號里?

感謝20多年來我在新華社領受的對外報道專業訓練—

首先,對外報道要忠于自己的祖國,愛自己祖國的文化傳統、愛生活、愛腳下土地,這是最起碼的立場,也是職業道德;

對外報道不是宣傳,不能硬塞給別人不要的東西,人家想要的東西卻拿不出來;

對外報道自有其獨特的語言,當我們想讓別人接受我們的觀點和立場時,要以別人能接受為目標,生硬說教、強加于人都不可取。好好說話,不用太大聲音,人家自然聽得見;

有人說 “東西方對話還要100年”。既然如此,那就讓我們遠離焦躁急切,自信從容地面對世界,不再蠻橫硬干……

巴黎雨,還在下,我心漸漸明亮—我多么希望“新華影廊”,90年之后還立在圣奧諾雷郊區街85號。

那時候,會不會有人推門進來,輕聲問:“可不可以帶著我們,慢慢看看你們的好東西?”