小巧而個性的SAMOCA 35Ⅴ

沈銘

第二次世界大戰后,日本工業生產重心回歸民用,尤以相機工業的發展最為活躍。1950~1961年是日本相機工業大發展時期,相機制造廠出現爆炸式增長,著名的有第一光學/東鄉堂/東京光學機械/興和光器/昭和光學精機/東亞光機/大船光學機械/常磐精機/太陽堂光機/八陽光學/深田商會/日本光測機制作所等等,不可勝數,相機品牌也是五花八門,有些曇花一現,有些持續發展,有些則半途淡出。

日本是使用漢字最多的國家之一,僅次于中國,早期日本工業產品的品牌中常見漢字使用,唯有相機使用漢字最少,戰后產品更是未見漢字使用(在中國生產的“安源”相機除外)。也許日本人認為相機是西式物品,品牌自然也應以西文體現。戰后不久,日本Sanei Sangkyo K.K.(三栄産業株式會社,后來更名為Samoca Camera K.K.即サモかカメラ株式會社)生產的小型 35 毫米相機也使用西文作為品牌,稱SAMOCA系列 。由于Sanei(三栄)的日語發音酷似“三A”,故其先期產品中使用了三角形組合成的AAA作為標志(Logo)(圖01)。

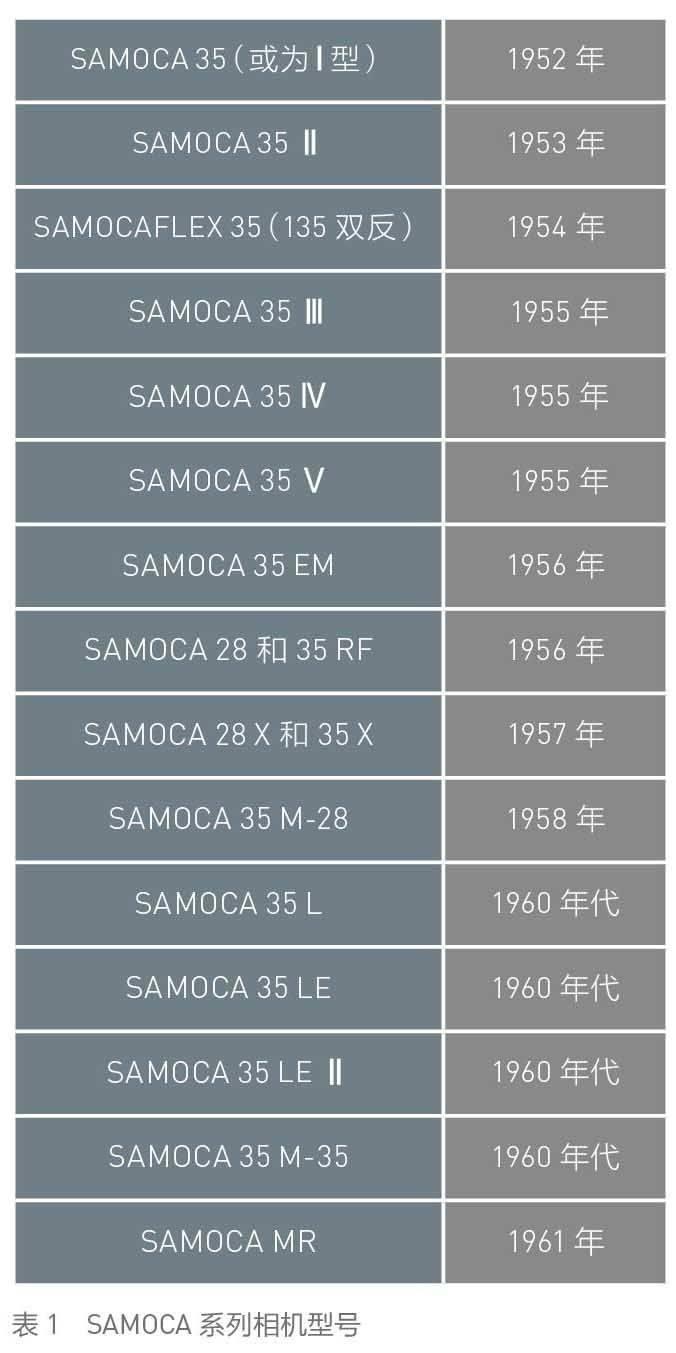

有資料顯示,直到1962年,SAMOCA系列相機至少生產過下列型號(見表1)。

其中,1955年出品的SAMOCA相機由于外形獨特,被后人評論最多,也一直被各國相機藏家所關注。

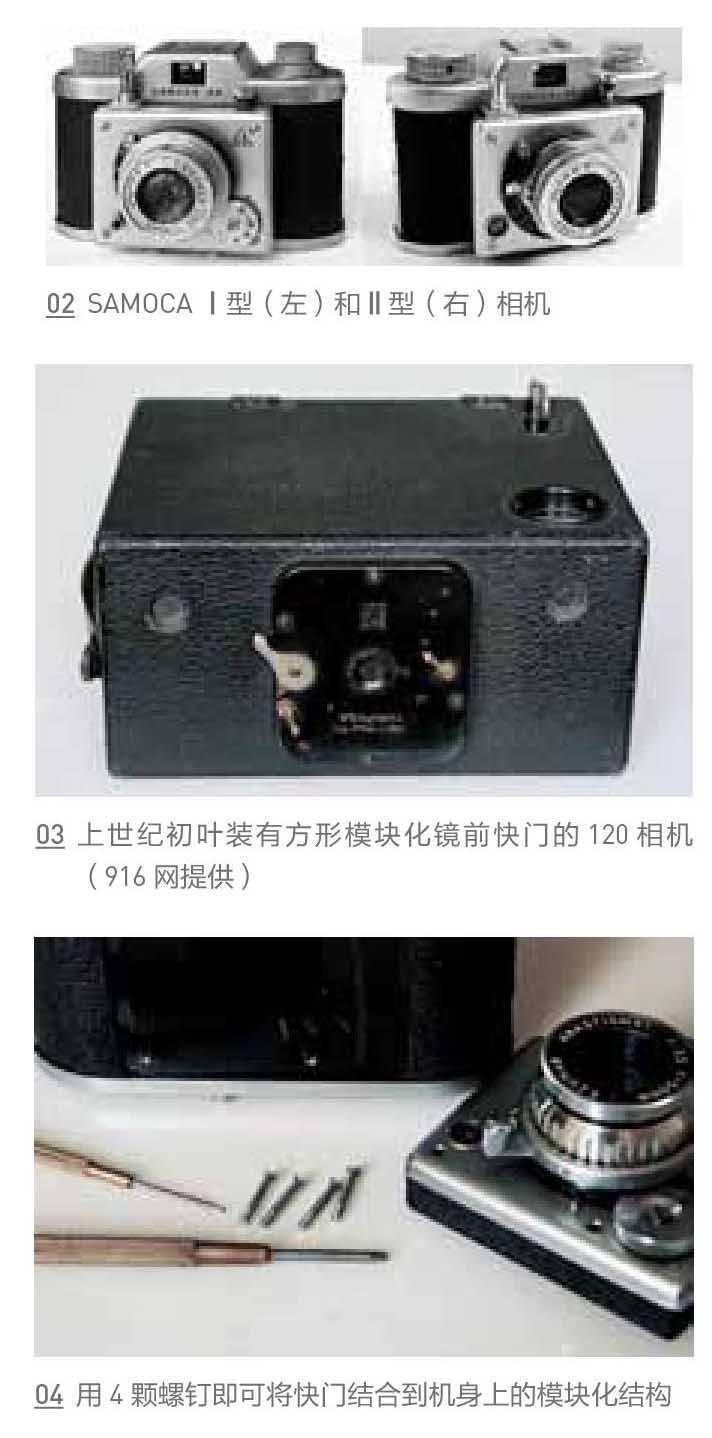

SAMOCA系列相機中,35Ⅰ和35Ⅱ型酷似孿生兄弟,均采用C.EZUMAR 50mm F3.5鏡頭(最小光圈f/22),快門擋位有B、1/100s、1/50s和1/25s,主要區別在于Ⅱ型機在Ⅰ型相機上方SAMOCA字標位置增加了附件插座,且閃光插口有所改良(圖02)。由于相機定位于普及產品,所以從35 Ⅰ型機開始,SAMOCA相機設計人員就將鏡后中心快門模塊化以降低相機制造成本。模塊化快門是最古老的一種快門,脫胎于無快門的古董級相機的一種附件—獨立式鏡前快門(使用時裝在鏡頭前以控制曝光),這種外觀呈方形的獨立式鏡前快門最終演化成早期相機上的模塊化鏡前快門(圖03),后有廠家將模塊化快門倒裝在鏡頭后方,進而又發展出各種類型的鏡后快門。Sanei Sangkyo K.K.就借鑒了早期鏡后快門的模式,將其用于小型135相機SAMOCA上(圖04)。這種在方槽內安裝快門零件的方法可以有效降低零件精度要求,便于裝配、修理。

SAMOKA一出現,就被認為是世界上最小巧的135相機,1955年的35 Ⅲ和35 Ⅳ型依舊保持了這種風格(圖5),不同的是調焦部分經過改良,且增設了景深表,鏡頭還特別加注了ANASTIGMAT字樣(意為“消像散”),35 Ⅳ型機的最高速度增至1/200秒。但相機上快門還是沿用了35 Ⅰ和35 Ⅱ型的下撳鍵方式(在3A標志上方),每次拍攝前需要單獨上快門,操控略感不便。不過,同年出品的SAMOCA 35 Ⅴ(圖6)徹底改良了35 Ⅳ型機之前的上快門與輸片分離的狀況,上快門用的下撳鍵被取消,在整體風格變動不大的情況下,相機檔次得到明顯提升。

SAMOCA 35Ⅴ是一個承前啟后的產品,它在設計上沿襲了35 Ⅳ型之前的諸多元素,也對稍后的產品產生過一定影響,如SAMOCA 35Ⅹ(圖7)。但這種影響在1950年代后期開始消失,其個性化被大眾化所取代(圖8)。因此,SAMOCA 35Ⅴ可以說是1950年代SAMOCA 35 系列小型相機個性化的一個縮影。

如上所述,SAMOCA 35 Ⅴ最為重要的是對模塊化快門的改良。它不但省去了上快門用的下撳鍵,將上快門與輸片機構做內部連動(圖9),還將原本方形的模塊化快門外觀改良成具有一定藝術造型的外觀,增添了相機的個性化風格(圖10)。此外,模塊化快門外殼和機身主體均采用了膠木結構,降低了制造成本。相機尺寸保持在105×69×84毫米,重約450克(含膠卷)。

SAMOCA 35Ⅴ的鏡頭與前代的SAMOCA 35 Ⅲ型及Ⅳ型一樣,也是C.EZUMAR ANASTIGMAT 50mm F3.5(圖11),看上去小巧袖珍,鏡頭鍍膜藍色,采用整組調焦(圖12),最近調焦距離為3.5英尺。鏡頭最小光圈為f/22,由于采用6葉片彩虹光圈,f/22與f/16之間的變化不是很明顯。該鏡頭f/8為最佳光圈,像質最優,故標以紅色。在此光圈下,將距離調至紅字體標注的24英尺,可以在光線充足條件下拍攝風景。但24英尺不是50毫米鏡頭的超焦距最優距離(f/8時=6.25米),所以不建議用它拍攝近距離人像。

由于35Ⅴ未裝備機內測距裝置,雖可外接測距器,但目測距離調焦仍為使用常態,估測產生的誤差主要靠景深去彌補,這就意味著要盡量使用小光圈來保證被攝物結像的清晰,而場景方式可以滿足戶外被攝物3米~∞的景深。鏡頭上紅色的“C.”會讓人想起常見的標有紅“T”和紅“V”鏡頭,往往是使用了高折射率超低色散鏡片那一類,不知道這款普及型相機鏡頭是否也使用類似技術。不過,筆者通過實拍發現,該鏡頭的影像清晰度和色彩均表現良好(圖13),但也還存在晴天小光圈下高光層次丟失的問題(圖14),鏡頭總體素質有些像美國同類產品。

SAMOCA 35Ⅴ調速盤位置與先期產品一致(圖15),這與德國FinettaⅣD相機有異曲同工之處(詳見《攝影世界》2011年12期),或許這是鏡后模塊化方形快門的特點。不過,SAMOCA 35Ⅴ調速盤由于設計原因容易松動,解決方法是找一個合適的彈簧圈加在調速盤主軸的螺栓上,再封漆處理一下。

SAMOCA 35Ⅴ快門采用與35Ⅳ相同的三葉片結構(圖16),比35 Ⅲ型相機的兩葉片結構更進一步。設計三葉片結構的主要目的是提升快門速度。一般對中心結構快門來說,簡易機的單葉片快門只能獲得大約1/30秒左右的速度;雙葉片可以達到1/100秒(程序雙葉片快門即光圈快門合二為一的不在此列);三葉片則可達到1/200秒或以上(圖16);五葉片更可達到1/300秒或以上。

SAMOCA 35Ⅴ畢竟屬于1950年代中期的普及型產品,在常用膠卷感光度多為ISO 50~100(DIN18/10~21/10)的大環境下,并沒有刻意追求快門速度,選擇1/200秒已經覆蓋了一般使用環境。當然,由于該機快門加工精度不高,撰此文時筆者用OMES快門測試儀對其最高速度做了8次數據采集,結果顯示:其低值為14401微秒(約1/50秒);高值為1223微秒(超過1/500秒);均值為6995微秒(剛超過1/100秒)。這至少說明其在1/200秒段的快門穩定性不高。不過,借助膠片(尤其是負片)自身的寬容度,這一誤差對曝光造成的副作用基本可以忽略。

SAMOCA 35Ⅴ主體為膠木材質,所以采用大開蓋設計(圖17),后蓋為金屬材料,開啟后蓋須由底部旋動開關控制(圖18)。相機還在回片旋鈕上設計了膠卷類型和感光度記憶盤,用于提示所用膠卷。這種人性化的設計理念還表現在回片方式上,當SAMOCA 35Ⅴ的小扳把式回片離合開關處于R位時(圖19),旋動回片鈕則可輕松倒卷,這比當時許多相機采用的人工撳壓式回片離合開關省力得多。

綜上所述,SAMOCA 35Ⅴ相機是日本1950年代中期體積小巧而個性十足的產品,加之廠家在后來的競爭中淡出,其產品漸已成為歷史記憶,尤以SAMOCA傳統風格相機備受相機愛好者和收藏家關注。至今存世的SAMOCA相機,其收藏和研究價值已經超過其使用價值。通過這些產品,人們可以窺視到日本相機工業中非主流產品的發展與消亡。