好照片在陰天中

李少白 李少白 何星

何星:聽說您將出版一本名為《沒有陽光的時候》的攝影書,為什么書名要強調“沒有陽光”這一點呢?

李少白:在攝影中,尤其是在風光攝影中,人們對“光是攝影的靈魂”堅信不疑,特別重視光,甚至認為光是魔術師,能給照片帶來無窮的變化。攝影人眼中的光,實際上指的是陽光,碰到沒有陽光的時候,就會心情沮喪,甚至不愿意舉起相機。為了糾正這種偏見,克服這種攝影誤區,我決定寫一本專門講述沒有陽光的時候應該如何拍照,拍出好照片的攝影書。

今天能否給我開一個小灶講講呢?

先讓我來考考你,哪些時段是沒有陽光的?

夜晚、陰天、雨天、下雪天、凌晨(日出前)、黃昏(日落后)……

那么以上這些時段中,又有哪些屬于攝影人不喜歡的?

據我了解,過去多數人不愿意在夜晚(尤其是沒有月光、燈光的夜晚)、雨天、下雪天拍攝。但現在,隨著數碼相機與攝影知識的普及,很多人開始嘗試在夜間拍攝。還有一部分人開始喜歡雨雪天氣,尤其熱衷于下雪天拍攝。不過對于陰天,還是普遍不喜歡,認為很難拍出好的照片。其實我個人也不喜歡陰天。

為什么?

雖然陰天也有光,但不是大家都喜歡那種有方向的、直射的陽光。陰天的光是典型的沒有陽光的光,是沒有方向的散射光。在這種光線下,景物缺少陰影,沒有明顯的反差、明暗對比,拍攝出來的影像容易顯得平淡。所以我不喜歡。

其實一些世界級的攝影家,特別是風光攝影家,很多人就喜歡在陰天拍照。而且還能拍出令世人稱贊的好照片。比如著名的捷克女攝影家索妮亞·布萊蒂所拍攝的《煙霧彌漫的春天》《高嶺的巖石和紅木》等優秀的風光作品,都是拍自陰天。美國攝影家約翰·張·麥克迪的《瑞典,達拉納,葦梗》、《紐約,12月的熊山》等作品也都是拍自陰天。著名的日本風光攝影家前田真三(1992~1998),雖然在所有季節和所有光線下進行拍攝,但他更喜歡陰云天氣柔和的散射光,將日本的風景拍攝得那么恬靜、柔美、雅致。就連大名鼎鼎的安塞爾·亞當斯的名作《半穹山》《冰湖和懸崖》《暴風雪之后》,也都是拍自陰云天氣。所以說,陰天是可以拍出好照片的,只是有一定的難度。

難在哪里?

難就難在剛才你自己說的不喜歡陰天的那幾點理由:景物缺乏光影、反差弱、明暗對比不強……

如何才能克服陰天的這些不利之處呢?

利弊往往是共處的。不利之處,在一定條件下有可能轉化成為有利之處。陰天那種無方向、缺光影、弱反差的散射光,恰恰會對景物照度較均勻,并且很柔和,因而景物的色彩要比直射陽光的色彩顯得更飽和、鮮艷、細膩……美國風光攝影家約翰·菲爾德甚至說,柔和的光線是藝術家的光線。他認為高明的攝影師絕不會放過多云的陰天,并且總是在陰云天氣時最忙碌。

在陰天也能拍攝出好照片,您能舉例說明嗎?

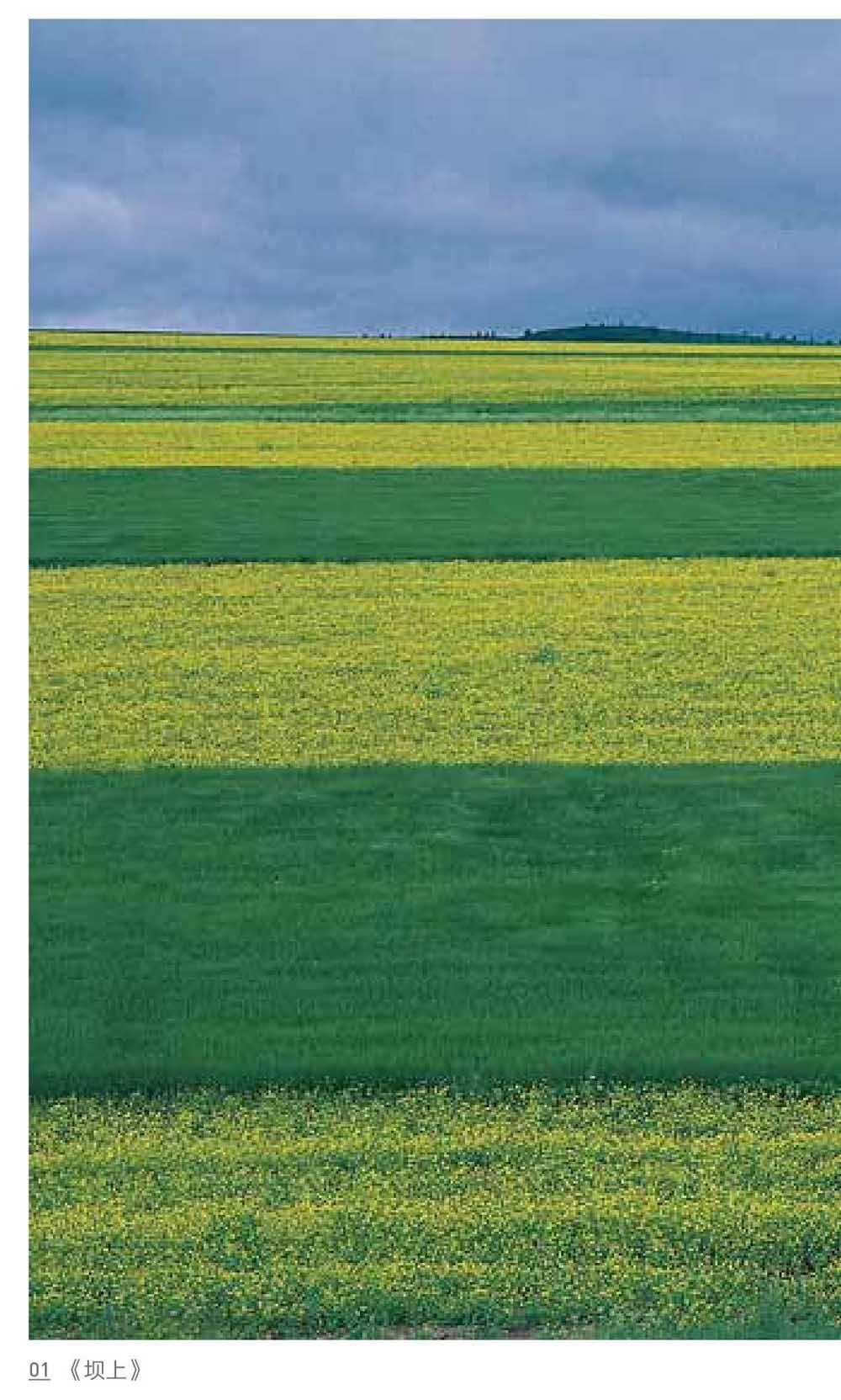

《壩上》就是在烏云蔽日的陰天拍攝的。由于空中的灰云對直射陽光的阻擋所產生的漫射光,使黃綠相間的油菜田色彩既飽滿又和諧,使風景具有一種寧靜、安詳的情調,并且使畫面在灰、黃、綠三種色彩中蘊含的雜色也顯現出來。

《杜鵑林》在哪兒拍的?竟能這般漂亮!

這張照片拍自貴州的百里杜鵑景區。我們一行人經過路途顛簸,好不容易來到百里杜鵑景區,而且只有半天的拍攝時間,卻偏偏碰上一個大陰天。同行的影友都很懊惱,不停地說:“倒霉!倒霉!”面對缺乏造型能力的漫射光,我想何不利用它照度均勻、無陰影的特點,很好地去表現杜鵑林的色彩呢?由于鏡頭中的畫面沒有陽光形成的濃重陰影,沒有直射陽光在樹葉上形成的刺目反光,因此,杜鵑林所有的色彩得到準確和鮮艷的表現。

我曾在明麗的陽光下拍攝過類似的小樹林,由于樹林中的陰影存在,曝光很困難,很難照顧全面。您的這張照片曝光真的很合適,看來陰天的確幫了您的忙。

陰天還很適合表現宮殿、廟宇、古民居等建筑物。

拍攝建筑物不是側光最好嗎?散射光不是最缺乏造型能力,最不易表現立體感嗎?

你說得不錯。拍攝建筑物的確要利用光線來表現建筑的構造和立體感,但是中國古典建筑一般都是大屋頂,在直射光時,屋檐下往往會產生濃黑的陰影,很難準確曝光。因此,我們可以利用陰天——光線散漫柔和的特點,來解決這個難題。另外,只要視角選擇得當,仍然可以表現古典建筑的空間構造。《故宮1》就是一例。

《故宮2》您是通過宮殿里的一扇漏窗去拍攝對面的宮殿。為何要這樣拍?

因為那天是陰天,缺乏明顯的明暗對比,于是我進屋,透過窗戶拍攝。由于屋內暗,屋外亮,依據屋外的宮殿曝光,就能使畫面形成強烈的明暗對比。

也就是說,陰天也能拍攝出明暗對比強的畫面?

對。關鍵是多動腦筋,很多時候都能想出辦法的。

以上幾幅照片都是風光攝影,在人像攝影中,陰天是否也能拍出好照片?

當然能!而且在戶外進行人像拍攝時,尤其是拍攝女性時,陰天往往還是不錯的選擇呢!《黛玉劇照》和《少女與馬》都是利用陰天光線柔和、沒有暗影的特點,將女性的柔美較好地表現出來。

通過今天的談話,讓我認識到好照片往往在陰天中!