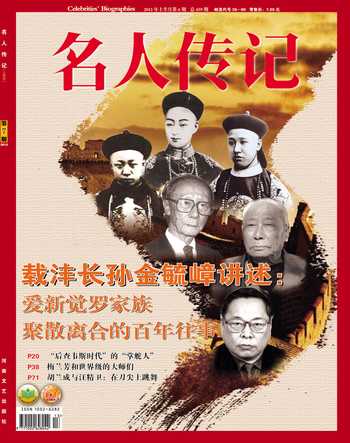

訪江青秘書楊銀祿(上)

葉永烈

他的回憶充滿細節

江青是毛澤東的生活秘書,她自己原本沒有配備專職秘書。在“文革”中,隨著江青進入中央領導之列,她有了秘書。

江青的首任秘書是閻長貴。他從1967年1月9日擔任江青秘書至1968年1月9日遭到隔離審查,前后整整一年。

江青的第二任秘書是楊銀祿。他從1967年10月4日調到江青身邊,到1973年6月12日被江青趕出釣魚臺,在江青身邊工作了近六年。

江青的第三任秘書是劉真,他擔任江青的秘書半年多。

江青的第四任秘書是劉玉庭,他擔任江青的秘書兩年多。

在這四任江青秘書之中,楊銀祿任職的時間是最長的,也是對江青的性格和生活最為了解的一位。

我在采訪了江青的首任秘書閻長貴之后,于2012年11月6日下午前去采訪楊銀祿。我發現,閻長貴多從政治上談江青,而楊銀祿則多從性格和生活上談江青。

楊銀祿皓首飛霜,但精神很好,臉色紅潤,尤其可貴的是記憶力很好。他對江青的回憶,充滿細節。

比如,他回憶江青的摁鈴習慣:凡是她活動的地方,包括臥室、辦公室、客廳、衛生間,都裝有電鈴,摁一下是叫秘書,摁兩下是叫護士,摁三下是叫警衛。

又如,他回憶江青的飲食習慣:她吃雞蛋只吃蛋清,不能有一點兒蛋黃,她說蛋黃里有膽固醇;吃雞要半斤的,魚要掐頭去尾,只吃中間部分;螃蟹只吃公的不要母的,她說母螃蟹膽固醇高;菠菜要做成菜泥,芹菜要抽掉筋,豌豆要剝去皮,綠豆芽要掐掉頭和尾……飯菜的溫度要求適度,既不能燙嘴,又不能不熱。她不但喜歡吃中餐,還喜歡吃西餐,喜歡吃法國、德國和俄羅斯的點心。

再如,他回憶1972年1月10日下午在八寶山革命公墓禮堂舉行陳毅元帥追悼會,他見到了毛澤東:“紅光滿面不見了,神采奕奕沒有了,穩健有力的步伐沒有了,整齊的發型和衣著也沒有了,頭發和胡須長長的,臉色很不好看。他里面穿一件藍白相間的毛巾料破舊睡衣,外穿一件灰色夾大衣,人顯得蒼老多了。張茜和她的子女們攙扶著毛主席緩慢地步入大禮堂。我看在眼里,心里有種酸楚的感覺。當毛主席在我面前走過時,我向他點了點頭,表示問候,他也向我點了點頭。”

還有,他回憶1968年10月中共中央撤銷劉少奇黨內外一切職務時,有一天,江青在進入會場之前,在臺階上急著要水喝。護士遞給她一杯水,她喝了一小口,嫌水燙就噴了護士一臉,把水杯摔了個粉碎,大聲說:“你們不知道為打倒劉少奇我做了多少工作,多么不容易啊!你們這樣對待我,叫我喝這樣燙的水,這不是在害我嗎?”

還原歷史,就需要這樣真實的細節。我看過許多有關江青的回憶文章,楊銀祿講述的江青的種種細節最豐富。當然,這除了歸功于他的記憶力好之外,還在于他觀察細致以及他在江青身邊工作的時間最長。楊銀祿自己也說:“細了才有意思。”我問他,當時有沒有記筆記?楊銀祿說,按照工作紀律是不能記筆記的,江青身邊的工作人員誰都不能記,所以關于江青的種種細節,他全憑記憶。他說,當時發生的那些事都印在腦子里了,也有些事是跟江青身邊的工作人員座談時,你一言我一語,相互啟發,相互補充,記下來了。

楊銀祿告訴我,他出生于1938年,是河北省定縣人。他父親是一個普普通通的貧苦農民。1957年他十九歲時,參加了中國人民解放軍。由于出身好,社會關系簡單,被調入中央警衛團,成為一名警衛戰士。經過四個月的訓練,他被分配到北京頤和園西側玉泉山站崗放哨。那里與中南海一樣,是中央首長的辦公處和住處。他擔任玉泉山最重要的哨位——西大門執勤站崗的哨兵。

當時,在中央警衛團的戰士之中,楊銀祿的文化水平算是比較高的,且表現比較突出,分配到老連隊后,第一年立了功,第二年入了黨,很快就得到提升。

楊銀祿回憶,他是這樣成為江青秘書的:

1967年1月6日,組織上把我從中央警衛團挑選到中央辦公廳主任值班室,擔任秘書工作。國慶節前夕,我從中央辦公廳主任值班室又被臨時借調到汪東興辦公室,因為汪東興的秘書要跟隨汪主任去籌備國慶節活動。10月3日,國慶活動結束,我也該回去了。這天中辦主任汪東興找我談話,說:“你的工作要調動一下,把你調到江青同志那里當機要秘書,怎么樣?”

我不想去,推托說怕干不好。“江青同志的秘書閻長貴,人很好,很能干。江青同志想調他到‘中央文革辦事組去,發揮更大的作用。你去替他,先讓他帶帶你。”汪主任勸我還是去,“干一段試試,干得好就留下,干不好再回來,還回到中央警衛團工作。”

我還是不想去。最后汪主任把主席搬出來了:“調你給江青同志當秘書,主席是知道的,而且還看了你的簡歷。”他轉述主席的原話:“東興同志挑選的,我信得過,警衛團的同志,我信得過。”主席都說話了,這是最高指示,不去不行啊。我服從組織調動,第二天下午1點左右,汪主任用他的紅旗轎車送我去上班。離釣魚臺十一號樓還有二十米遠的樣子,紅旗車就停下來了。汪東興說,江青同志在休息,不要打擾她。

“江青很難伺候”

釣魚臺是1958年興建的國賓館,共有十六幢別墅式樓房。“文革”開始后,來訪的外國首腦甚少,冷清的釣魚臺國賓館被“中央文革小組”看中,在那里扎營。江青長住在那里,陳伯達、康生、張春橋、姚文元、王洪文也住那里。楊銀祿那時候就在釣魚臺國賓館工作。

楊銀祿回憶說,江青在釣魚臺國賓館先后住過五號樓、十號樓和十一號樓,“十號和十一號這兩座樓坐落在國賓館的中心區,東北距離大馬路甚遠,況且有十四號樓、十五號樓和十六號樓遮擋,幾乎聽不到汽車的聲音。西邊是玉淵潭公園,自從江青住進釣魚臺以后,這個公園就封園了,四周用鐵絲網圍了起來,并有警衛部隊把守。南邊既沒有居民居住,又沒有馬路。北邊的九號樓由張春橋、姚文元辦公和居住,他們都知道江青怕聲音,從不在樓內發出聲響。這樣安靜優雅的環境,在北京城內是很難找到的”。

江青住在釣魚臺國賓館十號樓的時間最長,有近八年的時間。當時江青身邊的工作人員共有十人,全都是中共黨員,其中九人來自部隊,楊銀祿擔任黨支部書記。

楊銀祿回憶江青在釣魚臺國賓館的生活時說,江青怕冷也怕熱,她要求的室內溫度是冬天控制在攝氏二十一點五度,夏天控制在攝氏二十六度。

楊銀祿說,江青怕光怕得出格。她大白天在室內看文件,叫工作人員把三層窗簾拉得嚴嚴實實的,一絲光也不準透進來。打開光線柔和的落地燈,燈罩上不是蓋著一塊黑布,就是蓋一塊厚厚的深綠色的布。

楊銀祿說,江青怕聲音怕得最厲害的時候,對工作人員走路時鞋子在地毯上的落地聲、衣服的摩擦聲都極敏感。聲音讓她感到頭腦發漲,耳根發麻。于是我們就非常小心, 不穿硬底的鞋,走路時兩條腿叉開,兩只胳膊抬起來,以免發出摩擦聲。我們在她旁邊時,很少用力呼吸,嗓子癢了也極力控制著不咳嗽,拿放東西時更是輕手輕腳。

楊銀祿回憶說,江青特別怕風。江青居住的釣魚臺國賓館,房子堅固、寬敞、嚴密,窗戶原本安裝有雙層玻璃,按照江青的特殊要求,她的住房、辦公室和餐廳又加裝了兩層玻璃。通往她的臥室、辦公室有密封門。她在臥室、辦公室或餐廳、會客廳時,把門窗都關嚴,三層窗簾全拉上,可有時她還說有“賊風”。

“江青每次喊有‘賊風的時候,就坐臥不寧,臉上露出焦灼和沮喪的神情,她命令我們立即找風源,堵‘賊孔。如果找不到風源和‘賊孔,就說我們對她不忠,故意捉弄她。有時她會叫我們點燃一支香煙,睜大眼睛,屏住呼吸,仔細觀察煙往哪個方向飄,如果往北飄,她就說風源在南邊,如果往東飄,她就說風源在西邊,叫我們立即采取措施。如果冒出的煙筆直地往上飄,說明沒有風。這個時候如果還感覺有風,她便睜開眼睛緊張地四處張望,突然冒出一句:‘這里有鬼了!于是大家面面相覷,仿佛真有鬼藏在什么角落……”說到這里,楊銀祿臉上露出一絲苦笑。

“怕冷熱、怕光、怕聲響、怕風,是江青的‘四怕,所以江青很難伺候。”

楊銀祿說,那時候,江青主要是住在釣魚臺國賓館,但是她在中南海豐澤園也有住所。

我問起江青在中南海的住所“二○一”。我在采訪中共中央辦公廳副主任、中央警衛團團長張耀祠時,他說1976年10月6日晚上奉命在中南海“二○一”拘捕江青。

我去過“二○一”——中南海春耦齋后面,有一座長方形的新建平房,叫作“二○一”,那里曾經是陳云的辦公地及住處。記得中間是一條走廊,兩側是一個個房間,呈“非”字形。所有的房門都是土黃色的。在走廊盡頭的一間辦公室里,我采訪過陳云的夫人于若木。“二○一”原是江青的住所,楊銀祿說,他當江青秘書時,還沒有“二○一”這座房子,所以“二○一”應當是在1973年之后建成的。他知道江青后來住在“二○一”,但那時他已不是江青身邊的工作人員,所以他沒有去過“二○一”。

吳階平曾是江青的保健醫生

楊銀祿從江青的“四怕”,談及江青的保健醫生。他提到了大名鼎鼎的吳階平。吳階平人稱“國醫”,他不僅受周恩來總理派遣,給朝鮮主席金日成、越南主席胡志明、印尼總統蘇加諾、菲律賓總統費迪南德·馬科斯看過病,還先后擔任江青、林彪、康生、周恩來、毛澤東的保健醫生。吳階平是中國泌尿外科奠基人,“文革”之后成為中國科學院和中國工程院兩院院士。1993年至2003年,吳階平任全國人大常委會副委員長。

1968年11月,中南海派車來接吳階平。吳階平認出來人是陳毅的保健醫生,以為是陳毅病了,請他診治。誰知轎車在釣魚臺國賓館十七號樓前停下,周恩來總理在那里接待他。周恩來對吳階平說:“從現在起,由你負責江青同志的保健工作。”吳階平深知擔任江青保健醫生的高難度高風險,推辭說自己只是泌尿科醫生,不適宜做江青的保健醫生。但周恩來說這是組織的決定,吳階平只得從命。

楊銀祿說,是江青選擇了吳階平作為自己的保健醫生。江青曾經說,中南海某保健醫生是“國民黨特務”,而她對另外一個醫生也看不上眼。

吳階平擔任江青的保健醫生之后,第一次為江青診治急病是1968年11月。

楊銀祿記得,那是一天晚上,江青和姚文元一起在釣魚臺十七號樓禮堂觀看著名京劇表演藝術家程硯秋主演的電影《荒山淚》。江青非常受感動,落了淚。看完電影,江青忽然說要去程硯秋家看看。程硯秋已經在1958年去世,只有夫人果素珍健在。當時已經夜深,江青非要和姚文元一起去程硯秋家。楊銀祿陪同江青、姚文元到了位于北京西四三條三十九號院的程硯秋家。程硯秋的夫人已經睡下,趕緊起來接待不速之客。

楊銀祿說,那天晚上刮著西北風,下著小雪,氣溫低,由于在程先生家談話時間較長,室內又沒有暖氣,只生了一個煤爐取暖,第二天江青就感冒發燒了,幾天高燒不退。江青要楊銀祿打電話報告毛澤東:“告訴主席,我現在得了重感冒,發高燒。這次我的病情很嚴重,請主席趕快來看看我,否則就見不到主席了!”

保健醫生吳階平奉命前來診治。藥到病除,江青的重感冒很快就好了。大約那幾天毛主席正忙,沒有立即來看望江青。一星期之后,毛主席來看望江青時,她的感冒已經大體上好了。

“1971年7月 29日,江青想去青島玩,叫我和中央警衛處的副處長鄔吉成去打前站。我們已經買好了火車票準備出發,她非叫我們把火車票退掉,派了一列專列火車,先叫我們給她蹚蹚路,看坐火車有什么危險。專列從北京出發,一路暢行無阻。中途經過山東濟南時,濟南軍區司令員楊得志親自到車站迎接,向我們交代了注意事項,匯報了對江青的接待服務計劃,可謂興師動眾。鐵路沿線的保衛部門和沿途部隊不知道專列上坐的是什么大人物,各個車站和路口都有部隊和著便衣的公安人員把守。江青去青島心切,把空專列放回北京,又叫空軍派了一架專機把我和鄔吉成從青島接回北京。”楊銀祿回憶說。

江青于8月5日抵達青島。8月13日急召吳階平前往青島。我問:“她得了什么急病呢?”楊銀祿笑著說:“江青8月12日半夜上洗手間,由于睡前服用了安眠藥,她坐在馬桶上迷迷糊糊睡著了,一下子摔倒在衛生間的地板上。她感到左肩胛骨疼痛,急請吳階平趕來。經拍片檢查,診斷為左鎖骨末端有輕微裂縫。好在摔得不重,很快就治愈了。”

楊銀祿回憶說,有時候,江青去外地,要吳階平隨行,吳階平只得勉為從命。江青看美國電影,要吳階平當現場翻譯,因為吳階平的英語很好。有時候,江青打撲克,要吳階平跟她搭檔,因為吳階平的撲克也打得很好。吳階平這么一個大國醫,在江青那里,除了看病,還得陪她玩。

江青與康生

我向楊銀祿問起江青與康生的關系。江青和康生在“文革”中一個是“中央文革小組”的副組長,一個是顧問。

楊銀祿說,江青與康生是同鄉,都是山東諸城人,他們的關系相當密切。在延安的時候,江青曾經給毛澤東織過毛衣,也給康生織過毛衣。

楊銀祿說,他在江青身邊工作那么多年,江青總是尊敬地稱康生為“康老”,從未聽見江青直呼其名。江青曾說:“康老是我最好的老師。”康生則說:“江青同志是我最好的學生。”他們之間以師生相稱——1938年在延安,康生是中共中央黨校的校長,江青則是中共中央黨校的學員。

楊銀祿提及這樣的細節:“江青的牙齒不好,有一次她牙齦發炎,康生知道后,熱情而耐心地建議江青使用竹粒鹽水漱口。江青采納后,康生又把江青的廚師程汝明叫去,親自教程師傅如何做竹粒鹽水。康生說:‘用新鮮的竹子,把大粒的海鹽灌到竹筒里,再把竹筒放進烤箱里烤。這樣竹子里面的膜炭化了,鹽也烤得黑乎乎的了,倒上水,溶化后用這水漱口,漱幾天以后牙齦炎就好了。江青遵囑認真做了,還真的管用,幾天以后,牙病好了。為了感謝康生的關心,江青把康生請到她的攝影室,給康生照標準相,并放大成十六寸照片,親自送給他。康生經常咳嗽,江青為了保護他的脖頸和喉嚨不受涼,送了他一條獺皮圍脖。”

楊銀祿說,康生晚年生病時,江青讓廚師做了點心,親自給康生送去。江青知道康生的疑心病很重,所以她當著康生的面吃了一塊點心,讓康生知道點心里沒有毒藥。康生吃了點心,夸獎點心好吃。江青從康生的工作人員口中得知康生不愛喝水,就叫人泡好茶,自己先喝一口,再遞給康生,康生就喝了。

令人不解的是,康生在生命的最后時刻,約見王海容和唐聞生,請她們轉告毛澤東,江青和張春橋都是叛徒!康生還宣稱:“我是一個快要去見馬克思的人了。這算是我對黨的最后一點貢獻……”

我問楊銀祿,康生為什么在臨死時對江青“反戈一擊”?

楊銀祿說,當時毛澤東在中共中央政治局多次尖銳批評江青、批評“四人幫”,老謀深算的康生以為江青要倒臺了,所以趕緊“跟上毛澤東的步伐”,跟江青“劃清界限”。

楊銀祿說,粉碎“四人幫”之后,在對江青進行審判時,并沒有提及江青是叛徒。所以康生那“反戈一擊”的依據是什么,至今仍不清楚。江青年輕時確實曾經被捕,但是被捕之后能夠出獄的人未必就是叛徒。或許是康生往日整人時慣用“無限上綱”,這時候也用這樣的辦法來對付江青。

楊銀祿還說起陳伯達。論資格,陳伯達跟康生差不多,陳伯達是“中央文革小組”的組長。“文革”中,陳伯達跟康生都是中共中央政治局常委,陳伯達的排名還在康生之前。可是江青對陳伯達的態度與對康生的態度截然不同。楊銀祿說,江青看不起陳伯達,她的眼里根本沒有陳伯達。在會上,江青多次跟陳伯達吵架。在江青看來,對的都是她,不對的都是陳伯達。

我采訪過陳伯達。陳伯達對我說,江青是“中央文革小組”副組長,雖說在幾個副組長之中江青的名字排在第一個,但是并無“第一副組長”之稱。那“第一副組長”是江青自己叫出來的,后來別人也這么稱呼她了。

楊銀祿說,當時江青與陳伯達都住在釣魚臺國賓館,但是在那里江青一人獨大,別看她只是“中央文革小組”的副組長,她比組長陳伯達都厲害。

(本文經楊銀祿先生審閱后改定)

(未完待續)

(責任編輯/呂靜)