每月萬元公積金是怎么繳的

2013-04-29 00:44:03大白

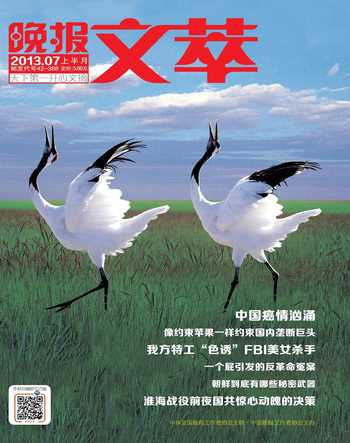

晚報文萃·開心版 2013年7期

大白

一份《蘭州石化黨委辦公室2011年度職工住房公積金明細賬》早前被媒體曝光。在列入名單的52人中,蘭州石化為他們繳存公積金超過9萬元的有10人,而繳存額最高的則達到12萬元,平均每個月達到1萬元。

就在民企為公積金焦頭爛額的時候,蘭州石化卻愿意繳納如此高的公積金,真是讓人難以置信。我們首先來算一筆賬,按照蘭州住房公積金管理中心的規定,當地的公司繳存住房公積金比例為12%,這意味著12萬元的住房公積金,對應的收入應該為100萬元。由于這是“明細賬”中的最高繳存額,按照常理推論,這100萬年薪,可以理解為蘭州石化“一把手”的名義工資收入。如果蘭州石化“一把手”名義收入難以達到這個水平,那么一定程度上說明,公積金繳存制度在地方上,常有被“逾越”的情況。

本來,公積金制度本身有較為嚴格的約束機制。在制度設計上,公積金的繳存完全與工資基數掛鉤,也就是賺得越多繳存的越多。為了防止繳存差距,在制度上,設定了每個城市的繳存上限。比如,針對中央企業的公積金繳存,2006年國資委就發布了《關于中央企業嚴格執行國家住房改革政策有關問題的通知》——中央企業不得擅自提高職工住房公積金的企業繳存比例,職工月繳存基數最高不得超過職工工作所在地平均工資的3倍,繳存額不得突破企業所在地住房公積金繳存上限。

那么,蘭州石化公積金繳存,有沒有違反這一規定?需要有關方面進行調查,向公眾說明。

公眾之所以圍觀蘭州石化公積金賬單,是因為國企高管工資不透明,國企高管的福利不透明,而從這份公積金明細,也就可以推測一份國企高管薪酬的賬單。

猜你喜歡

當代水產(2022年8期)2022-09-20 06:44:30

當代水產(2022年6期)2022-06-29 01:11:44

當代水產(2022年5期)2022-06-05 07:55:06

當代水產(2022年3期)2022-04-26 14:27:04

當代水產(2022年2期)2022-04-26 14:25:10

云南畫報(2020年9期)2020-10-27 02:03:26

遼金歷史與考古(2019年0期)2020-01-06 07:44:44

中國衛生(2016年7期)2016-11-13 01:06:26

中國衛生(2016年11期)2016-11-12 13:29:18

中國衛生(2016年9期)2016-11-12 13:27:58