錢鐘書 給信札拍賣敲警鐘

王菁菁

也許,站在國內的名人手札拍賣史上看,此次由錢鐘書書信拍賣所導致的糾紛只是一個“特例”。雖然拍賣界、收藏界均普遍認為,不管結局如何,該事件不會對這一領域的收藏市場產生實質性影響。但是,其中所折射出來的一系列有關法律、道德、文化的思考,包括種種沖突與缺失,卻是耐人尋味的。

風波回放

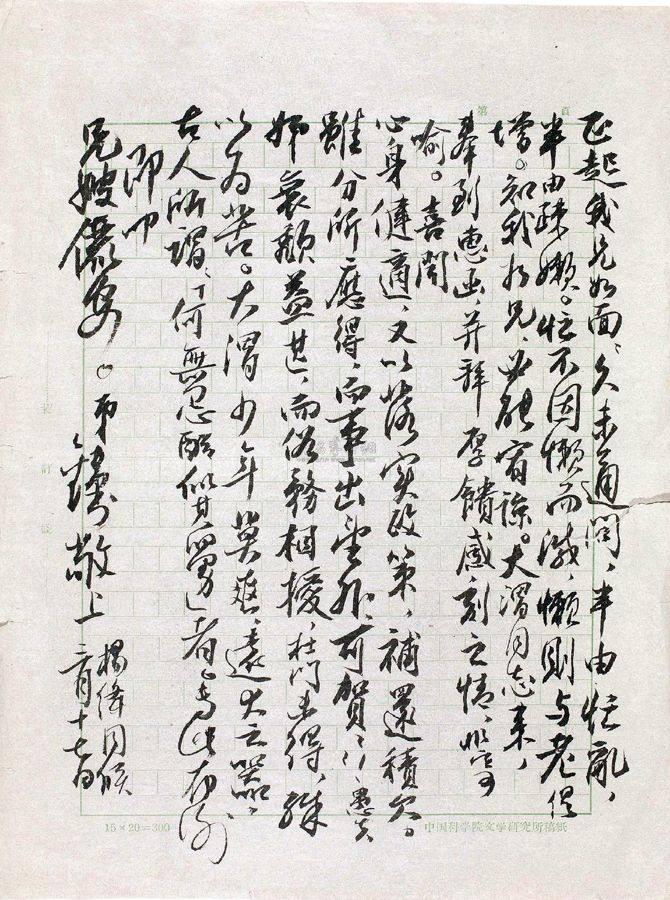

5月中旬,中貿圣佳國際拍賣有限公司對外宣布:6月將在北京舉辦一場“也是集——錢鐘書書信手稿專場”拍賣會。屆時,錢鐘書的66封書信、《也是集》手稿、12封夫人楊絳的書信和《干校六記》手稿、6封女兒錢瑗的書信將走上拍場。據悉,這些信件主要是錢鐘書上世紀80年代與時任香港《廣角鏡》雜志社總編輯李國強的書信往來。這些書信中涉及不少對歷史和學人的批判,有不少是錢鐘書認為“不能公開說的話”。

在得知這一消息后,錢鐘書夫人楊絳表示“極為震驚”,并立即致電李國強,對方回應稱:“這件事情不是我做的,是我朋友做的。”

5月26日,楊絳首次發表公開信堅決反對私人書信被拍賣,并稱,如果拍賣如期進行,將親自上法庭維權。

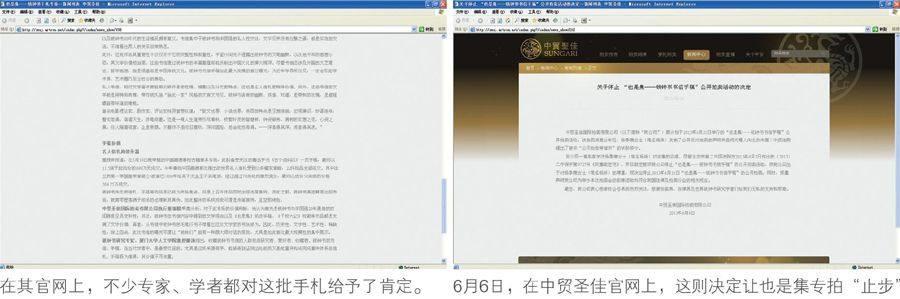

就在楊絳首發聲明的當天,來自清華大學、中國人民大學、北京大學三所高校的民法、知識產權法和憲法領域的權威法律專家,對私人信件拍賣引發的諸多法律問題展開了專題研討。5月29日,中國拍賣行業協會和國家版權局分別表示支持楊絳維護自身權益。

6月2日,楊絳老人再發緊急聲明,反對拍賣公司拍賣其家人私人信件和著作手稿。

距離這份聲明發表不到24小時,涉及錢鐘書書信拍賣的另一家拍賣行——北京保利國際拍賣有限公司在其官網宣布,相關拍品已撤拍。隨后,北京傳是國際拍賣有限責任公司也發表聲明稱,撤拍一件該公司2013年春季拍賣會中涉及錢鐘書先生的書信。

6月3日,北京市第二中級法院作出訴前禁令裁定,責令中貿圣佳拍賣公司不得實施侵害錢鐘書、楊絳夫婦及女兒錢瑗寫給李國強的書信手稿著作權的行為。據了解,這是新民事訴訟法實施以來,該院發出的首例知識產權訴前禁令裁定。

6月6日,中貿圣佳國際拍賣有限公司在其官網上發表聲明,宣布停止原計劃于6月21日舉行的“也是集——錢鐘書書信手稿”公開拍賣活動。

6月7日,北京市第二中級人民法院向楊絳代理人送達了《受理案件通知書》,決定受理原告楊絳訴被告中貿圣佳國際拍賣有限公司、李國強侵權糾紛民事訴訟案。

5月底6月初被媒體炒得沸沸揚揚的錢鐘書手稿書信拍賣事件,終于在6月6日以中貿圣佳國際拍賣有限公司的“妥協”而告一段落。然而,隨著北京市第二中級人民法院決定受理原告楊絳訴被告中貿圣佳國際拍賣有限公司、李國強侵權糾紛民事訴訟案,由這一事件所引發的種種法律問題也引起了業內外人士的關注和思考。

信件所有權歸誰

據悉,之所以這場拍賣令楊絳老人如此動怒與“較真”,導火索就是要拍賣的那些信札內容。她認為,既然錢老已經在信中明確表示了“不能公開說”,拍賣這一舉動無疑就是侵犯了他的隱私,更何況,她所指的“這批信件的惟一收件人”——李國強,與錢鐘書是多年好友。盡管李國強表示,“事情不是我做的,是我朋友”,但好友間的私人信件竟然被送上拍臺,這是楊絳事先未曾料到的。

記者發現,圍繞這場糾紛所涉及到的法律名詞,主要集中在所有權、著作權與隱私權上。當事件步入公眾視野后,拍賣公司、委托人究竟有沒有侵權,成為了不少人的第一反應。

“拍賣行為只為涉及物權,只要拍賣行為合法,委托拍賣人有合法的所有權,拍賣公司就沒有責任。”北京市十佳青年律師、藝術法網創辦人孫中偉告訴記者。

判斷拍賣標的物的所有權是否合法,其實是要分析其背后涉及到的物權。據介紹,在法律上,所有權是一種很“強勢”的權利,任何人都是這種權利的義務主體。而信札作為普通標的物,受《物權法》的保護,拍賣只是轉讓、處分物權所有權的方式之一,信札的合法所有權人有權委托拍賣,拍賣公司也有權授受委托。不少法律界人士認為,錢鐘書先生寫給李國強的這部分書信,作為動產的物權,從交付郵寄之日轉讓給了李國強,李國強就有權行使物權,有權通過拍賣或其他行為轉讓其使用權。

全程關注該案件進程的清華大學法學院副教授程嘯博士也表示,通常情況下,作為物的私人信件(信封、信紙)的所有權歸屬于收信人。由于寫信人在給收信人寫信時就將包括信封、信紙在內的這些有體物的所有權轉移給了收件人,至少是贈予給了收信人,除非信中有“閱后退回”等明確的意思表示,例如國家領導人寫的一些信件原件要收回存檔,這時所有權就不歸收件人了。

記者注意到,在《中華人民共和國拍賣法》中有明確規定,“拍賣標的應當是委托人所有或者依法可以處分的物品或者財產權利”。所以在不少業內人士看來,不管委托拍賣的是李國強本人,還是他委托授權他人操作,抑或是將這批信件轉贈給朋友,由受贈人來為之,拍賣公司舉辦這一專場的行為是沒有物權上的瑕疵的。

侵犯隱私了嗎

隱私權是這一糾紛中被提及頻率最高的一個詞。

不過,截至目前,我國并未出臺專門的隱私權法,而其他法律所涉及隱私權的條款也不很細致,隱私權一直是民法學的前沿課題,以至于與此相關的爭論長期以來在業界普遍存在。對于楊絳先生認為拍賣侵害了隱私的說法,業界也是眾說紛紜。

據上海一位擅長名譽權官司的資深律師介紹,我國現行的《民法通則》并沒有明確規定公民具有隱私權,只是規定了公民享有人身權與人格權。但這并不意味著法律對于個人的隱私就完全不加以保護。比如,最高人民法院在《關于執行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見(試行)》中就規定了:“以書面、口頭等形式宣揚他人隱私的行為”視為侵犯他人的人格權。而在司法實踐中,業界也將其視為自然人享有的私人生活安寧與私人信息不被他人非法侵擾、知悉、搜集、利用和公開的一項人格權。“所以,隱私權是一種與公共利益群體利益無關的,當事人不愿他人知道或他人不便知道的個人信息,或者是當事人不愿他人干涉或他人不便干涉的個人私事,以及當事人不愿他人侵入或他人不便侵入的個人領域”。

尤其值得一提的是,在這場糾紛當中,當事人之一錢鐘書先生已經過世,有人指出,已經去世的人沒有隱私權,因為他不是民法上的權利主體。此外,作為著名文學家,錢鐘書先生顯然是位公眾人物,他的隱私應該受到限制。

針對這兩點質疑,相當一部分法律界人士認為,對逝者生前隱私的保護,關系到逝者近親屬以及利害關系人的感情和名譽利益。雖然相對于逝者而言,利益已沒有意義,但逝者生前的隱私與其近親屬以及利害關系人密切關聯,構成近親屬的感情因素或名譽利益的一部分,揭露逝者的隱私,很可能使生存的近親屬以及利害關系人遭受精神痛苦。對逝者的隱私保護,實則是對生存者名譽的維護,比如此次糾紛中的楊絳女士。

另一方面,“盡管名人也是公民,其隱私權受到法律保護,但通常在司法實踐中,只要底線不被突破,對于名人的隱私權界定相比普通人還是有更大容忍度的。”北京市律師協會消費者權益法律事務專業委員會主任邱寶昌告訴本刊記者。

廈門大學中文系“錢學”研究專家張治博士則在接受媒體采訪時明確表態“不會”對錢先生名譽產生影響。“那個書信我看過了,我覺得內容還好,無非就是對朋友可能有兩句開玩笑的那種話而已”。

有分析認為,隱私與名譽在理論上存在一定區別,通常侵害名譽權最常見的方式是侮辱和誹謗,使受害人的社會評價降低,就從這起糾紛來看,還夠不上對錢鐘書包括其家人的名譽產生影響。雖然拍賣轉讓的是物權,并不涉及隱私權,但當這兩者發生沖突時,我國物權法已經明確規定“物權的取得和行使,應當遵守法律,尊重社會公德,不得損害公共利益和他人合法權益。”因此,不少人認為判定此次拍賣行為是否侵犯了他人隱私、像錢鐘書先生這樣的名人隱私底線如何界定,都還需要人民法院進行具體裁量。

侵犯了著作權嗎

采訪中記者了解到,名家信件的內容往往也被視為作品,按照《著作權法》,該作品的發表權、署名權、復制權、展覽權等著作權歸屬于作者,即寫信人,作者去世后,該權利依法轉移給繼承人。

“具體到本起事件中,當將這些信件的文字內容予以公開發表、翻譯、改編或出版發行等時,主要行使的是作為文字作品的著作權,這時,這些權利屬于作者錢鐘書本人所有,信札持有人李國強不享有任何權利。當這些信件作為書法、美術作品時,比如將這些信札原件予以公開展覽,那么李國強因合法持有這些信札作品的原件,可以行使其著作權中的展覽權。”孫中偉向本刊記者介紹道。

照此說法,中貿圣佳在遵守《著作權法》上,幾乎也是無可挑剔的。據知情人士透露,拍賣最后被取消,除了輿論壓力之外,最關鍵的恐怕還是“輸”在了一種打官司的策略上。

“從律師的角度而言,如果楊絳女士以隱私權或者物權的歸屬來狀告拍賣公司,勝算多大很難說。在這種情況下,代理律師采取打著作權的手法是明智的。”知情人士坦言。

眾所周知,一場官司判下來,所需要的時間不是一天兩天,再加上這場糾紛本身就涉及到一些法律空白與沖突。而根據拍賣公司安排,這一專場拍賣將在6月21日進行。“搞不好判決未下,東西就已經拍出去了。”因此對于原告而言,打“著作權”最大的好處就在于涉及到著作權的官司,法院可以頒發訴前禁令。光憑不能展覽這一點,實則已經攔住了拍賣行。按照《拍賣法》相關規定“拍賣人應當在拍賣前展示拍賣標的,并提供查看拍賣標的條件及有關資料。拍賣標的展示時間不得少于兩日。”

如果不預展,勢必違背了《拍賣法》;如果執意要拍,等于視法院的禁令于不顧。可以說,選擇撤拍,拍賣行也“很無奈”。

繞開法律的“高壓線”

專場拍賣最終的“止步”對于此次的中貿圣佳而言,無疑意味著前期投入完全“打了水漂”。

有拍賣業內人士給本刊記者算了一筆賬,“從前期的宣傳攻勢可以看出,中貿圣佳對于這場拍賣是相當重視的,以該公司的規模和聲譽來判斷,僅圖錄一項就是筆不小的開支。制作一本圖錄,成本以百元左右計算,1000本的數量是保守估計,這得多少錢?何況還不包括前期的征集以及廣告宣傳等費用”。

敢于舍得如此投入,無非還是看中了信札市場的前景。近幾年來,有關名人手稿、信札的拍賣行情持續升溫,特別是民國時期的名人信札,因融匯了各種思潮,具有很高的學術研究價值。其實,在商言商,拍賣公司重視商機的正常心態是完全可以理解的。

就拿錢鐘書先生來說,他的書信、手稿等作品此前曾多次出現在拍賣場上,且成交價格不低。比如,錢鐘書于1986年用行草書抄寫的《錢默存詩冊》2009年以62.72萬元成交;1947年作《致黃裳信札二通》在2011年秋拍上以14.95萬元成交;同年,其《致虞愚信札》成交價達12.65萬元……看來錢鐘書信札等也是拍場上的常客。

有意思的是,此次受到“牽連”的并不止中貿圣佳一家。在楊絳再發緊急聲明的當天,北京保利國際拍賣有限公司宣布與錢鐘書相關的3件拍品撤拍。第二天,北京傳是國際拍賣有限責任公司也發表聲明稱撤拍一件涉及錢鐘書的書信。

既然之前早有先例,為何偏偏在今年鬧得如此熱烈?據知情人士分析,從目前掌握的信息來看,錢鐘書的手札被這樣大規模地披露尚屬首次,何況其中那些“不能說的秘密”。

“名人的手札內容多為往來公事、聊天、寒暄和生活瑣事,反映出寫信年代的歷史情境,而相對敏感的隱私內容很少。”一位拍賣行工作人員介紹道。在早前的手札拍賣中,并未出現過此次這般“熱鬧”,“也讓拍賣公司對此有些掉以輕心。”這位人士強調說。

“如果要說拍賣公司有錯,我認為也是錯在事先缺乏周密的權衡上。”有研究學者指出,“以往所拍賣的信札,寫信人多已離世,而其后代對隱私的敏感度要遠遠低于作者本人;另外,所拍賣過的信札中也沒有多少涉及政治人物、公眾人物品行、道德方面的敏感內容。比如,去年北京匡時拍賣的梁啟超信札,其中有很多內容雖然是第一次被世人所知,都是研究梁啟超的很好資料,但因本人去世已久,已超出著作權保護期,梁家后人對信件中所披露的內容也并不感到有何不妥。”

這位學者還以藝術圈常見的官司為例——畫家給模特畫畫。畫家對作品擁有著作權,可以行使這一權利,將畫印刷成冊。但在沒有得到模特允許的情況下,這種行使著作權的行為就有可能侵害了模特的隱私權、肖像權甚至名譽權。“如果拍賣公司事先能征求下楊絳女士的意見,或許會是另一番結果,至少不至于全部撤拍。”

當然,在拍賣業看來,這樣的“特例”并不會對信札收藏市場產生不良影響。只不過,這倒給拍賣企業今后繼續從事信札拍賣提了個醒。

“首先,盡量不要上拍仍然健在的作者信札。如有必要拍賣,拍賣行要審慎研究信件中有無敏感內容,盡量不要在新聞宣傳中披露信札內容;當對信函的真偽弄不清楚時,拍賣行有必要將信札呈請作者協助鑒定。其次,只要作者依然享有其著作權,拍賣行就應該根據需要,對相應信札拍品進行‘不完全展示,或只對辦理了競買手續的客戶進行私下介紹。當有信札的作者或者子孫對展示或拍賣某些信件提出異議時,拍賣行應該及時與其進行溝通協商……”北京天問國際拍賣有限公司總經理季濤給出了這樣的建議。

除此之外,需要一提的是,眾多藏家與收藏愛好者同樣要注意繞開法律的“高壓線”。

方繼孝是北京知名的信札收藏家,他對于藏品的研究能力、水平在圈內有著相當的知名度。他向中國收藏雜志記者舉例道,自己曾把收藏的某位名人信件中的一些資料用在了個人所著的出版物當中,“書稿完成后,我有些忐忑。”好在律師的回答給他吃了顆“定心丸”。

“通常情況下,著作財產權的保護期為作者有生之年加其去世后50年。過了這個年限,等于作品自動進入公眾領域,只要不篡改署名,其他諸如出版、展覽都沒問題。假如沒有超過的話,收藏者就應該注意弄清楚三個方面:一是作者的法定繼承人是否健在;二是作者生前有沒有將著作權委托給親友;三是作者或其法定繼承人有沒有將著作權委托給相關機構,如果回答都是否定的,那么收藏者從事上述行為就能夠規避法律風險。”律師如此提醒方繼孝。

有觀點認為,隨著民眾整體法律意識的提高,把控好法律風險,做到合法、合情、合理,無論是對于拍賣行還是收藏者,都是一種能力的考驗與體現,也是行業發展前行的保障。