行歌如泣

楊騰霄

荒原上芨芨草長得比他還高的時候,是姓金的一位解放大軍的團長在草叢里發現榮生像一只快要餓死去的干貓。他是奴隸的兒子。他的父親扎西是藏族,他的母親是彝族。他們把他扔在路邊,與其餓死。不如讓哪個好心的人把他領養。

金哲團長發現了他。當然也就是金團長收留了他。在解放大軍進藏時,這樣的事屢見不鮮。

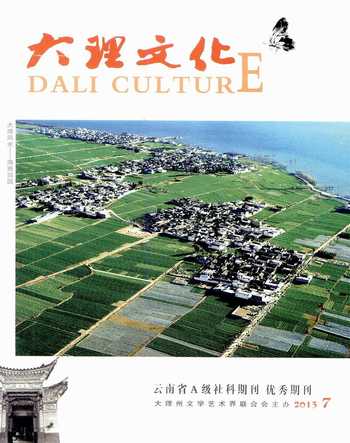

金團長的愛人是白族,是劍川白族。白族當然是大多居住在山水秀麗的大理壩子,電影《五朵金花》里那個美麗的地方。這里設了一個軍部,除了通訊連、警衛連、偵察連、作訊部、參謀部、政治部外,大多是首長及家屬住區。金團長的愛人李寶山也安置在這個野戰軍軍部,金團長收養的兒子,自然也丟給了李寶山。軍部當時占了古城內的面積約四分之一。空空蕩蕩,除中央置著“永垂不朽”的烈士雕像外,其余都是幾十米、幾百米、幾千米的低矮平房、中央禮堂、籃球場、平坦草坪……除了禮堂每周有一次黑白電影外,大多就是軍營的起床、練操、熄燈的軍號聲。

李寶山是劍川石寶山有名的女歌手。她也是在解放軍進縣城時,歌舞歡迎大軍進城里認識金團長的,當時金團長是營教導員,縣長撮合把二人酌媒成雙,美女英雄匹配聯姻。舞不離身,典不離口的李寶山,當然受不了軍部的空曠、寂寞、平淡,她的家鄉那里山巒起伏,小院花香鳥語,青石板下水流潺潺,于是她把過繼的兒子榮生一并領回家鄉劍川,再過一段鳥一樣的時光,待丈夫平定戰亂后,回軍部共度夫唱妻隨的小康日子

不料,和平安定之后,金哲脫下軍裝,就地在最邊遠的一個自治州任地方長官。于是榮生隨母親來到州府安居,這位奴隸的兒子順理成章地上了當地高于子女的幼兒園、小學、初中,但高中畢業后沒考上大學,便安排在州級機關,任辦公室主任,業余搞點文學創作,筆名:洛桑。

榮生的這些簡歷,都是我倆成為好朋友時他斷斷續續告訴我的,我與他的相交,非常有戲劇性。

他留美髯,我也留了一臉的大胡子,性格也非常相似,而且我倆的處女作同時發表在一本文學刊物,洛桑《雪山上的鷹翅》,阿鵬《蝴蝶泉的裊音》。當時我是用阿鵬的筆名發表與之為鄰小說的。

上世紀八十年代,一次文學創作筆會上,主編把文學刊物同時遞在兩個大胡子手中。

洛桑、阿鵬就這樣以文相識了。

一輛裝四十五人的大客車,顛簸在崎嶇的公路上,客車上坐著文學男女各族作者,前面有宣傳部的吉普車帶路,到一處名勝采風體驗,半山腰上一個背著籮筐,領著小孩的女人揮手搭車,北京吉普一溜煙過去了,塵塵煙霧后,大客車里駕駛員也加油門。洛桑搖搖手,坐在一排大聲說,師傅停車,讓她們搭一程,同時站起說,我的座位讓給她們。我跟著也站起說,我也讓,兩個大胡子心心相印。

梨花簇擁的賓館柏油路上,飯后,我倆常常是形影相隨,侃侃而談,至雞鳴。

從此,他把我當作了兄長,書信不斷。每次他上省城途經我處,都留一宿。

突然有一天,他來信說,他父親已離退。準備來蒼山洱海住依山傍水的干休所。

我沒有想到我中年還得一近在咫尺的知已。

金榮生濃眉大眼,虎背熊腰,頭發微卷,加之留有連鬢胡,漢白彝藏,外形很威武,他坐鎮市中心某機關六樓辦公室,任辦公室主任。我常常氣喘噓噓爬上六樓,找金主任吹牛。一來二往他們單位的人對我非常熟悉,稱我編外主任。

一次他來電問我在不在家?我家住得簡陋。我是個自由人不用上班點卯,常常是我將就他到他辦公室,這次反而問我在不在家。我說在,一會他提來一個大提包,上到我家,我問是什么?他說,搖擺機。他烏黑的眼珠,很純,兩只大手忙碌著,一只手插電,一只手放穩機器,對我說,喊嫂子來。搖搖!這是小日本發明的新玩意,把腳放在它上,平躺、脊椎一扭一扭,腳掌似魚尾一擺一擺,嫂子不是心臟不好嗎?這個是有氧運動,足不出戶。搖三分鐘等于走了五里路。看著他魁梧的身體內跳動的那顆孩子般的心,我問,多少錢?三千九。他說。還是個朋友照顧的,我要了三臺。親人分享,我父親一臺,我岳父一臺,你們家一臺。我想說,你上當了,這是個傳銷產品,但看著他汗淋淋的天真樣子,我感到有如潔白的雪山,青青的草原,晶瑩的湖泊,連綿的山巒。這個藏、彝、白、朝鮮的混血人吶,具有藏族人的粗曠,彝人的樸素,白人的細膩,高麗人的溫柔,俗話說,吃哪家飯,像哪家人,他真的具有韓國料理一樣的細心。我能說什么呢?我只有說,洛桑這個城市你要小心,小心水土不服!我擔心你上當受騙,他不以為然,憨憨一笑,他們騙我意思沒有嘛!世上好人多的是。

世上好人多的是?

不久,他升任為一大型國企的老總,我們也漸少了來往。不過,我常常關注他,報紙上有他、電視上有他,好多單位聘他為顧問、主席、會長,偶爾我給他電話,他都說,忙,開會或外出。他是當然的人大代表。每逢過年過節,手機上都有一條雷打不動的信息,金榮生總經理向各族人民、各界人士問好。他手里掌握著幾個億的資金,我真為他擔心。

我在手機上給他發信息,洛桑,X月X日相約,一聚、面談。

他回信息,改日。

我開玩笑在手機上寫,我又不是女記者。

他寫道:哈哈!

一天,我終于忍不住來到他辦公室。門衛不讓進,我又打辦公室坐機,秘書說,不在。我不信,因為我在院子里已看到他的“寶馬”坐騎。我讓門衛傳達我的名字,秘書對門衛說金總說了。讓他進來。我只好在來訪者登記本上寫上自己的姓名、單位、來訪事由、時間……真憋氣,但我還是耐著性子,一定要見他一面。在他豪華的辦公室里,他翹著二郎腿,正和一位副總講話,見我,他笑笑。示意正忙。我不走,坐在茶幾旁的沙發上,那位副總見我沒有走的意思,訕訕地離開了辦公室。我開門見山,洛桑,我在這個城市生活了半個世紀,我太了解這里的深淺,你水土不服,小心今日座上,明日階下,他眉毛跳了一下,有點不是滋味,但我依然滔滔不絕,講了我親眼見的三位官員落馬之事。他終于打斷了我的話,我不會,世上好人多的是嘛!

世上好人多?起碼現在你的周圍轉的人不一定是好人,我欲吐而后快,圍著你點頭哈腰的是小人。希望你遠小人近君子,我說完,憤然離去。我想,他會站起送我,或者過幾天會給我來條信息。但,我落空了,我的話打了水漂。

漸漸地,我也懶得去“心漲肺漲”了。

半年不到,真的傳來金總落馬的消息。

據說,他也很豪氣,剛進檢察院雙規,他說你們不用問,拿紙筆來,二十來分鐘,他就主動逐一逐一地寫了兩三頁紙的證據。雖然數額巨大,但尚能主動交待,受賄、挪用、侵占數罪并發,判刑還是非常重的。

我心急如焚,托了好多關系,終于在勞改的地方見到了他。胡須沒了,是胡茬,卷發沒了,是光頭,太陽照在石頭、木料、石板上。我們沒講話,抽一根一根的悶煙,煙氣非常僵硬,時間到了,五分鐘,他站起,陽光下他紅稀稀的眼眶里有些晶瑩的液體。我說,保重,洛桑,二十年后,你還會是只雪山雄鷹。他苦笑了一聲,意思沒有。我是湖水中劃船的竹竿,莫提起……哦,再過一個月,我的女兒結婚,婚禮你一定要參加。

“你放心!”我說。

那天,香格里拉大酒店張燈結彩,大堂上寫有楊金喜酌的字牌,我知道洛桑的女兒,今天就在這里舉行婚禮了。他愛人幾天前就給我來電,說送請柬來,我說,不用了,問好婚期和地點,她說,你是他的好朋友,一定要來,婚禮上還有他的藏族歌手朋友也要來祝賀,你也見見。我如約而至。

我見過洛桑如花似玉的女兒和英俊的女婿后,找到宴席一角,默默坐下。酒菜剛上滿,中間舞臺上走出三位著金光燦爛藏族服飾的大漢,高舉酒杯說,我們是金總的朋友,今天他不在,我們是來祝福他女兒婚禮的,這里有他給我們寫的歌詞,我們給大家唱出來,獻舞助興,各位來賓,扎西德勒。

親愛的朋友,尊貴的來客,

我多想坐在你們身旁,

為你們敬酒,和你們舉杯,

一起痛飲酣暢,

桑羅桑,呀拉索,

啊呀呀,我多想啊我多想,

我本是一棵枯萎的小草,

是因為獲取了意外的陽光,

我早已將身子躺在深深的黑洞,

也是因為射進的那一縷金光。

我本來就不是一只雄鷹,

卻要我飛越雪山,

我蒙住了自己的雙眼,

我折斷了自己的翅膀,

親愛的人,請給我一杯烈酒,

讓我澆在自己受傷的地方。

我痊愈不了的傷口啊,啊,

我本是河流中的一塊石頭,

卻放在了不該放的金色殿堂,

殿堂里有菩薩有菩薩,有菩薩,

菩薩有手不拿,有嘴不講。

我本不是那塊料啊,

卻要接受香火,供奉的美餐,

親愛的朋友啊,親愛的人,

珍惜每一寸時光、金光。

那金光你看得見,握不住,

不要去追趕,呀啦索,不要追趕,

親愛的人啊,請舉杯,

杯莫停,杯見底,一醉酣暢,一醉酣暢!

我多想為你們斟上。為你舉杯,

坐在你們的身旁。坐在你們的身旁,

在這高昂的歌聲中,我心中波瀾起伏,其實人生就像一路行歌,榮生也是如此,在之前放聲高歌,到最后卻悲歌而泣。

我眼里含著淚水,一手拿起酒杯,一手拿起酒瓶,走近三位舞者,“來,我是洛桑的朋友,我代表他,敬你們,與你們喝交杯酒。”

這三位舞者,我見過,在中央電視臺上,三人組合是原生態唱法大獎獲得者。

編輯手記:

此期的三篇小說都在寫都逝去歲月里的人和事,人生的悲歡離合是文學永遠不變的主題,小說作者在不同的時期,通過不同的側面,描寫人生的悲喜。

《蛤蟆塘紀事》是父輩母輩的故事,故事似乎顯得那么久遠和陌生卻又與人性現實相通。小說以兒子的口吻娓娓道來一個父親的故事,一段逝去的時光,一段隱秘的歷史。在故事的發生發展中,人性顯得真實而自然。《補鍋匠》敘寫了一個舊時農村里最受人尊敬的手藝人的翹楚——補鍋匠的人生故事,在時光的流轉中,補鍋匠的命運發生著翻天覆地的變化。《行歌如泣》以“我”為視角,寫了“我”的好友榮生前半生的遭遇,從被領養開始,榮生似乎與幸運相連,可是榮生的結局卻并非幸運,一路行歌而來,卻在最后高歌而泣。