王久良:沖破垃圾圍城

孫劍宇

我們幾乎每天都會去重復這樣一件事,那就是把家中日常生活所產生的垃圾裝進袋子中,帶出去丟入垃圾桶。垃圾桶,對普通人來講,可能已經是處理自家垃圾全部過程的終點,然而就保護人類的生存環境而言,這才僅僅是個開始。作為垃圾制造者的我們,是否知道這些被運走的垃圾去了哪里呢?

垃圾是城市發展的附屬物。在我國600多座大中城市中,2/3陷入垃圾的包圍中,且有1/4的城市已沒有合適場所堆放垃圾。統計數據顯示,全國城市垃圾歷年堆放總量高達70億噸,且產生量每年以約8.98%的速度遞增。據2009年3月的數字顯示,北京市每日產生垃圾1.83萬噸,且每年以8%的增長率遞增;而北京市的每日垃圾處理能力僅為1.041萬噸。同時,上海、廣州等人口千萬級的大城市,日均生產垃圾也在2萬噸左右。過剩的垃圾生產能力與相對薄弱的垃圾處理能力,使城市在消化、分解垃圾方面形成巨大的缺口。也正是由于這個缺口的存在,堆放在城市周邊而得不到處理的垃圾正以圍城之勢,默默無聲地向城市中心襲來—這絕非危言聳聽。

拍“垃圾”的攝影師

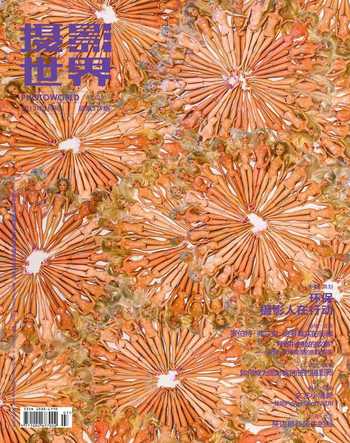

2009年12月,廣東連州國際攝影年展上,一位年輕的攝影師以一組名為《垃圾圍城》的作品,透過一系列影像圖片反映北京周邊的垃圾污染問題,在眾多優秀攝影作品中殺出重圍,最終捧得當年的“國際攝影年展杰出藝術家金獎”—他,就是王久良。

《垃圾圍城》能得獎,并不是因為作品的用光、構圖比別人更講究,畫面也實在談不上美,用王久良自己的話說:“起初,我是抱著搞藝術的心態去關注垃圾污染問題,結果發現其中有比藝術更重要的問題。恰恰是這些問題本身的特點和與自身生存環境的緊密聯系,使讀者在視覺上產生了震撼和反思。”

幾間破破爛爛的土房,緊鄰縱橫數公里的垃圾山。或有翻斗車正向其中繼續傾倒垃圾而激起滾滾煙塵;或有附近拾荒者的幼年子女穿梭其間玩耍;或有十幾頭毛色已黑黃的綿羊圍繞垃圾啃食雜草—僅僅透過圖片,就可以隱約嗅到這些垃圾腐物所散發出的令人作嘔的刺鼻氣味……

如果你再耐心在網絡上搜尋一番,就會發現:諸如此類的作品比比皆是—從通州、朝陽到豐臺,從昌平、海淀到門頭溝,幾乎北京所有的區域,都留下了王久良的足跡。每找到一個垃圾場,王久良就在Google Earth上弄清楚它們的具體坐標,再把類似模樣的圖塊都標注出來。沒多久,地圖上數百個密密麻麻的小圓點竟把祖國首都密密實實地團團包圍了起來。

為拍攝這些圖片,王久良從2008年起一直到2010年,幾乎從未間斷。耗時約一年半,他終于完成了《垃圾圍城》這組作品。我們通過他的照片,在驚嘆北京垃圾污染現狀的同時,也不得不欽佩王久良作為一名攝影師的堅韌毅力與對于環境問題的責任感。

“其實我就是個專門拍垃圾的。在攝影圈里,大家幾乎快忘了我叫王久良,而稱我為垃圾攝影師。”即便是獲得杰出藝術家金獎,王久良也絲毫沒有沾染所謂“名家”的那種不可一世,反倒更顯謙遜、幽默和客觀。

選擇社會紀實

1996年,20歲的王久良考入大學。但出于對攝影的執著,王久良在一年后便選擇退學,用自己的全部積蓄在濟南開辦了一間照相館。無奈經營不濟,一年間竟賠掉了4萬余元。這時的王久良感到,非但攝影夢離自己越來越遠,甚至連最基本的生計都成了問題!在后來一段時間里,為生存王久良賣過菜、擺過地攤、做過雜工,但從未想過放棄過攝影。也正是這段日子,讓王久良真正體驗了底層社會的艱辛生活,同時也確定自己要向紀實攝影的方向發展。

王久良說:“正是通過那段艱難的生活,我才發現自己所追求的攝影應該是一種屬于這個現實社會的真實,并開始厭倦幫別人擺姿勢、做造型,然后按下快門。構造實際上并不該存在于對這個世界的影像記錄中。”

懷揣夢想,幾經坎坷,王久良終于在2003年考入北京的中國傳媒大學影視藝術學院。學習期間,王久良堅持攝影創作,《私密空間》/《往生》等系列作品相繼問世,并參加平遙國際攝影大展。通過展覽,王久良作品得到社會及業內人士的認可。也正是通過這兩次參展,王久良結識了在他走向專業攝影師道路上那個最重要的人—正是這個人的一句話,指明了王久良的前路,造就其成為了中國最具影響力的“垃圾攝影師”。這個人,便是國內知名藝術評論家、策展人鮑昆。

2008年9月,王久良正在構思創作一組名為《極樂》的作品。在王/鮑兩人的一次交流討論中,鮑昆提示王久良,不要再執著于拍攝神鬼陰陽等虛幻題材,并希望王久良能更多關注社會現實,更多關注當今社會凸顯的問題。被鮑昆一語點醒后,王久良果斷放棄了《極樂》的拍攝。經過1個月的題材篩選,王久良終于將視線鎖定在城市垃圾污染問題上。

沖破垃圾圍城

《垃圾圍城》的發表及獲獎,引起國內攝影界和社會公眾的關注。許多主流的雜志、報刊、網站,紛紛對此作品進行轉載,并持續跟進王久良的后期拍攝工作。浩大的宣傳攻勢,也引起垃圾堆放所在地相關部門的高度重視,一部分被曝光的垃圾堆放地,如今已得到較好的治理。

這是王久良在創作之初所不敢想象的。王久良顧慮的原因有三:

一是擔心自己的創作水平不夠,作品不一定能使讀者產生共鳴,也就不一定能產生社會效應;

二是大多數城市居民居住在城市中心區域,相對遠離這些垃圾囤積點,甚至從未見過這樣縱橫數里的垃圾山,他們是否會相信自己所處的城市正在被這些“城市的皮屑”所包圍著?

三是對于城市周邊較偏遠地區的垃圾污染,僅憑幾組圖片,是否能夠引起政府部門的足夠關注并使得他們行動起來?

事實上,目前政府已開始重視城市垃圾污染問題,并逐步進行治理工作。僅以《垃圾圍城》的創作地北京的垃圾污染治理工作為例,市政府多次表示,北京將提高垃圾處理的技術和能力,優先安排垃圾處理設施規劃建設,優先采用垃圾焚燒、綜合處理和餐廚垃圾資源化技術,優先推進生活垃圾源頭減量,優先保障生活垃圾治理投入……

據統計,截至2012年,北京的垃圾處理能力已基本達到1.7萬噸/日,垃圾焚燒、生化處理和填埋比例為2:3:5;預計到2015年,垃圾處理能力達到3萬噸/日,垃圾焚燒、生化處理和填埋比例為4:3:3,絕大部分垃圾采用更加環保的焚燒和生化處理。

這種改觀,使王久良看到希望,并得到持續的動力,更加堅定了將城市垃圾污染這一攝影主題繼續做下去的決心。

拍攝過程無疑是艱難的。且不談自由攝影師在拍攝項目時的資金匱乏,僅僅是在拍攝現場所遇到的阻力,就足以讓一個意志薄弱的人立馬放棄。幾乎在每一個垃圾場,王久良都會遇到阻攔甚至恐嚇,有時是被垃圾場主人和打手恐嚇不許拍照和曝光;有時是場內工作人員看到他在拍照便駕駛推土機來攆;有時他甚至還要經常背著設備與在垃圾場內“巡邏”的大狼狗“賽跑”。即便如此,王久良對這一主題的拍攝仍在繼續,不曾停歇。

在此基礎上,王久良也在對如何進一步表現垃圾污染及環境問題作更深一步的思考。在王久良正在醞釀并著手創作的新項目《超級市場》中,他首次采用攝影圖片記錄與攝像紀錄片并行的方式。

王久良認為,攝影是一種極佳的傳播形式,簡單、高效、解讀空間大、易于傳播;然而攝影在闡述社會問題時也有力所不能及之處。紀錄片(視頻)雖然與攝影之間無法相互替代,但無疑可以作為圖片的輔助,讓讀者更好地了解事件的前后因果,并進一步加大信息承載量。

“希望用自己的努力與不斷的思考、嘗試,助力受垃圾污染危害嚴重的城市早日沖破垃圾圍城。” 王久良這樣說。