坐實用益物權是土改的方向

張曙光

中華人民共和國成立以來,中國的土地制度發生了曲折而巨大的變化。大致經歷了三個階段。

第一個階段是從上世紀50年代初到80年代初的30年,經過土地改革、農業集體化、人民公社化,中國大陸的土地制度從私有產權變成公有產權,又從有限的公有制,變成無限的公有制,以至到1962年《人民公社工作條例》(草案),即《六十條》發布,社員的自留地、宅基地和墳地都變成了集體財產。這是一個消滅私人財產權和取締市場的過程。

第二個階段是上世紀80年代。由于公社化破壞了經濟發展的制度基礎,導致了機會主義盛行,發生了生產的破壞和經濟危機,實行了30年的計劃經濟,老百姓吃不飽肚子,共產黨執政能力受到懷疑。農民為了自救,自發地搞起了包產到戶,導致了聯產承包責任制度的建立和實施。

聯產承包責任制的基本格局是集體地權+按人均分的土地使用權,實際上是公有產權基礎上的永佃制。它使農戶在給定土地的使用和產出之間建立了較為明確和相對穩定的關系,增強了農業生產的激勵。再加上農產品提價,造成了上世紀80年代上半期農業生產的高速發展,一舉解決了吃飯問題,甚至出現了賣難和倉容危機。

從上世紀90年代初開始,農地流轉逐漸形成規模。隨著農業稅的取消和物權法的實施,地權從債權變成了物權,不僅開始了土地交易,而且形成了農業內部的勞動力市場,促進了農業的產業化和專業化。

在土地制度變遷的過程中,由于政府一直起著主導作用。到目前為止,中國的土地制度形成了國有土地和集體土地、城市土地和農村土地、建設用地和農業用地二元分割的權利體系,二者的權利是不平等的,集體土地、農村土地和農業用地的產權是受限的和不完整的,其主體還不能完全自由交易和自由處置,特別是其要改變性質,變成國有土地、城市土地和建設用地,必須經過政府的批準。否則就是所謂違法占地和非法交易。

為了實施和鞏固這種二元分割的權利,中國的土地法律也不統一。前者適用于《土地管理法》,后者適用于《土地承包法》。中國政府的土地管理機構也形成兩套不同的組織系統。這就進一步固化了土地產權二元分割的體制。

建設用地雙軌怪胎

中國憲法明確規定,城市土地是國有土地,但是國有土地沒有邊界、沒有四址,沒有數量,沒有主體,沒有登記,沒有賬冊,沒有管理,一切都隨政府和官員的意志為轉移。近10多年來,各個城市的建設規劃不斷修訂和變動,城市國有土地依靠侵占農村集體土地而大規模擴張,都是通過城市政府的紅頭文件實施的。不少是強征強拆,給予的補償(不是對價)大大低于當時當地的地價。由于地方政府壟斷了土地廣級市場,政府也就變成了最大最有錢的地主。

農村建設用地包括農村的工商業用地、公共設施用地和農戶的宅基地。由于農村居住分散,建設用地主要是宅基地。

在1962年《人民公社工作條例》公布實施前,農村的宅基地和農戶的住房是個人的私有財產。從1962-1998年,農村的宅基地是公有私用,而農民住房則是私有財產,這是一種房地分享的制度安排。1998年以后,隨著地價的飆升,農民私宅和宅基地的流轉交易受到嚴格限制。于是出現了所謂“小產權”房問題。

“小產權”房是相對于“大產權”房而言。所謂“大產權”房,是指國家法律認可的城市中的商品房,具有較完整的商品屬性。而“小產權”房是指農民在集體土地上建蓋的商品房,雖然農村基層政府頒發有房產證,但國家法律不承認它的合法性,因而不受法律保護,政府時不時發出拆除“小產權”房的號令。

上世紀80年代末,當城市工業化發展起來以后,大規模的農村人口流進城市,急需住房,而政府又沒有提供廉租房,市場需求刺激城市及其郊區的農民蓋起了打工樓,出租給進城打工的農民居住。隨著地價的飆升,城中村和“小產權”房應運而生,且迅速發展。于是政府開始限制,農民著手搶建,農民和政府之間展開了一場利益博弈。這是農民參與分享土地升值和城市化利益的一種制度創新。以深圳為例,到本世紀第一個十年的末期,深圳的城中村320個,占地93.5平方公里,私宅35萬棟,建筑面積1.06億平方米,住了500萬人。目前,“小產權”房屢禁不止,存在著進一步擴大的趨勢。可見,政府對“小產權”房的政策既不合情,也不合理,更不合法。

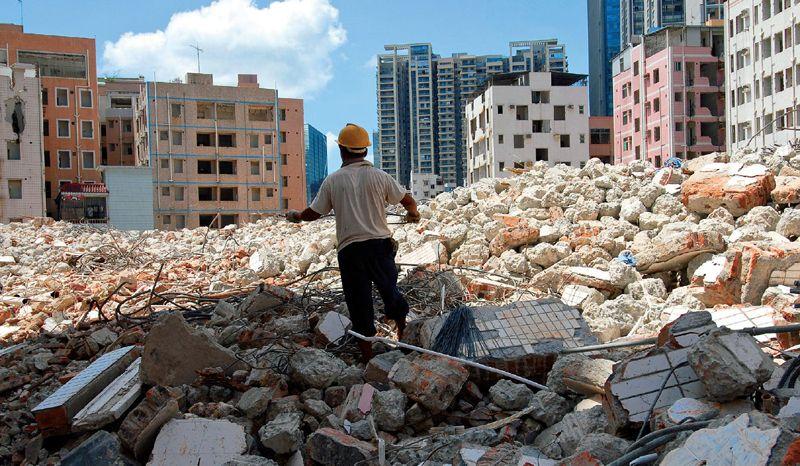

隨著城市的擴展,建設用地的緊張,于是各地城市政府開始打農民宅基地的主意,不少地方搞起了新農村建設,拆村建樓,讓農民上樓居住,把騰出的宅基地復墾,通過指標交易,置換城市郊區農業用地,用于城市建設。目前,在一些地方形成了大規模地毀村運動。

農地產權是一個復雜的結構,按社會形態可以分為多種,其中主要是所有權、使用權和收益權。如果說公社化時,所有權、使用權和收益權是合一的,都歸生產隊集體,農戶只是個勞動力的提供者,那么,聯產承包責任制發生了農地產權的第一次細分,所有權和經營權分開了,集體有所有權,而農戶有了經營使用權。農地流轉是農地產權的又一次細分。所有權仍然歸村集體,但承包經營權發生了分離,承包權歸承包農戶,而經營權轉給了經營主體。實踐證明,產權細分是復雜產權有效實施的一個重要途徑。

土改方向

鑒于土地產權二元分割制度造成的身份歧視、財產不公、行為扭曲,應當打破二元侵害體制,按照權利平等的憲政原則,統一土地制度和土地管理,實現同地、同價、同權。鑒于60年變遷形成的制度積淀和制度資源,再回到土改前或者合作化前已經不大可能,而物權法的通過實施又開辟了一種新的可能,可以按照虛化所有權,坐實用益物權的方向,以界定和保護土地用益物權為中心,修改現行土地法律制度。同時,鑒于土地規劃和管理部門越權爭相調配和圈占土地,而城市規劃隨意修改,最基本的地籍管理無人負責,土地資料殘缺不全,要建立和健全一整套土地管理的組織系統和規則體系,規范和約束相關政府部門的土地行政行為。

既然建立統一的土地制度和實施統一的土地政策,“小產權”房的合法化就是題中應有之義。在做好城市規劃(包括用地、建筑、布局)并嚴格執行的前提下,將“小產權”房新老劃斷,凡按照規劃建設的。誰建都可以;凡違規建設的,建一個拆一個。這樣,新的制度規則就可以建立起來并有效運行。然后,再在補交各種稅費以后,使老的“小產權”房逐步合法化。

現在政府其所以不承認“小產權”房的合法性,一個考慮是害怕一旦承認,會發生侵占農業用地的問題。其實,耕地保護是必要的,但保護多少是可以研究和討論的,而保護的基本辦法在于,提高種糧的比較收益,使農民自己主動保護耕地,而不是現行由政府強令農民保護耕地。為此,一方面需要提高糧食價格,一方面增加種糧食補貼。可以建立耕地保護基金,由城市按照人口和GDP交納基金本金。同時改變現行種糧補貼補給承包戶而不是種植戶的錯誤做法。

目前,地方政府其所以把圈地作為自己的財政主要來源之一,實施所謂“土地財政”,主要是由于現行財政體制違背財權和事權相對等的原則。地方政府承擔的公共事務多,而得到的財政收入少,入不敷出;中央政府拿走了增值稅、所得稅、營業稅和消費稅等四大稅種的大頭。因此,要真正解決土地問題,必須進行財政體制改革,按照財權和事權對等的原則,增加地方收入。在地方有了相應的固定收入來源以后,嚴禁地方政府圈占土地,以地生財。

在以上改革完成以后,就可以完全放開土地市場,實現各種地權的自由交易。