“女瘋子”們:從1.0到2.0

劉炎迅

剃成光頭后,熊婧的頭皮變得更加敏感。有時(shí)坐在辦公室,身后有人走過,她就感到頭皮一陣清涼。

這個(gè)1988年出生的湖北女孩,有一張圓而飽滿的臉,說話時(shí)彬彬有禮,聲音溫柔平靜,偶爾還露出羞澀的微笑。

不過,翻開相冊(cè),里面卻是另一個(gè)熊婧。最顯眼的幾張,她赤裸著上身,身上涂滿了艷紅色的五指巴掌。她微低著頭,緊閉雙眼,嘴巴大張,看起來正在用力吶喊。

那是一次抗議家庭暴力的公開示威活動(dòng)。熊婧既是組織者,策劃者,也是主要參與者。這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)開始于2012年11月初,本來計(jì)劃是一個(gè)月,響應(yīng)者眾,竟持續(xù)了小半年,結(jié)束時(shí)共收集到5000多個(gè)簽名和照片。參與者來自全國各地,互不相識(shí),依靠網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系,她們希望通過這種方式的聯(lián)名呼吁,推動(dòng)反家庭暴力的立法過程。

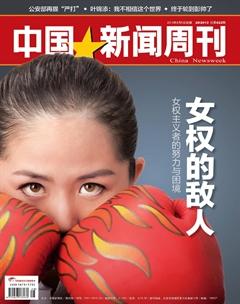

沒錯(cuò),這個(gè)25歲的靦腆姑娘是個(gè)女權(quán)主義者。13億人中,出現(xiàn)任何“主義者”似乎都沒什么稀奇。然而,女權(quán)主義者似乎很容易就被認(rèn)為成“有點(diǎn)瘋”,都是些“女叛逆者”。她們大膽談?wù)撔裕瑩碜o(hù)同性戀,或光頭抗議,或裸體宣誓,甚至,她們宣稱不存在絕對(duì)的傳統(tǒng)意義上的男人或女人,存在的只是具體的、活生生的每一個(gè)人。

甚至女性也對(duì)這種稱呼敬而遠(yuǎn)之。“據(jù)傳,我們的一個(gè)女作家代表團(tuán)在國外講演時(shí),每個(gè)女作家都會(huì)事先撇清:我可不是女權(quán)主義者。”中國著名女權(quán)主義思想者李銀河在一篇文章中這樣寫道。

但熊婧不以為然。“我們是在爭(zhēng)權(quán)合法的權(quán)利訴求,為何要遮遮掩掩?”

成為女權(quán)主義者

熊婧是湖北荊門市區(qū)人,家里的獨(dú)生女。父母都在糧食局工作。熊婧覺得父親有點(diǎn)大男子主義,控制別人。她舉例說,小時(shí)候,父母工作都很忙,但家務(wù)都是媽媽操心,父親常常不著家。“媽媽會(huì)考慮我的想法,但父親總想讓我按他的想法做公務(wù)員或者老師。”

她是在“生男生女”都一樣的口號(hào)下成長起來的。直到上大學(xué)前,她從未感到在生活中遭遇過任何歧視,她甚至連這個(gè)詞都沒怎么聽說過。唯一的不快,是她在初中時(shí)一度很想當(dāng)男生,“因?yàn)槟猩梢员容^自由地做很多事,比如晚回家,但女生卻不行”。

熊婧第一次聽說女權(quán)主義,是在大學(xué)中文系的女性文學(xué)評(píng)論課上,老師講了很多文學(xué)世界里的悲慘女性故事,她深感同情,也不解:過去的女人怎么會(huì)那么慘?

這個(gè)問題后來在一場(chǎng)社會(huì)學(xué)講座中找以了答案。講座中提到了一些女權(quán)主義話題,熊婧有茅塞頓開之感,“比如大家都認(rèn)為女生更適合做老師,這就是職業(yè)層面的性別歧視,又比如,女生初中以后成績(jī)下滑,并非智力問題,而是生理上的干擾。”她的興趣被激發(fā)了,開始尋找相關(guān)書籍。

本科畢業(yè)后,熊婧到香港中文大學(xué)讀研究生,便選擇了女性主義研究為方向。她看了很多書,發(fā)覺一向認(rèn)為平等的生活,其實(shí)有許多習(xí)已為常的不平等。比如,女人下廚是本分,但只有男人才能當(dāng)大廚。“我能為中國女性平等做什么?”抱著這樣的心態(tài),熊婧開始尋找內(nèi)地婦女NGO組織。

她就這樣在微博上看到了“女權(quán)之聲”的招牌。

女權(quán)之聲的正式名稱是“婦女傳媒監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)”。這是一家成立于1996年的民間團(tuán)體,主張促進(jìn)媒體中的性別平等和婦女的傳播權(quán)利,同時(shí)致力于改善女性從業(yè)者在媒體傳播機(jī)構(gòu)中的地位。該組織創(chuàng)辦了“女聲網(wǎng)”,女權(quán)主義時(shí)事述評(píng)周刊《女聲電子報(bào)》,在各社交媒體平臺(tái)統(tǒng)一用“女權(quán)之聲”發(fā)言。

熊婧加盟后,參與組織的第一個(gè)活動(dòng)叫“口罩小分隊(duì)”。事情起源是,一位獨(dú)立紀(jì)錄片導(dǎo)演拍攝了一部講述北京郊區(qū)性工作者故事的紀(jì)錄片,公開放映后,片中幾位主人公提出抗議,指出這部紀(jì)錄片是偷拍而成,侵犯了她們的隱私。

作為一家老牌女權(quán)NGO,不能坐視不管。因此,當(dāng)這部紀(jì)錄片在北京一家書店公映時(shí),熊婧和五六位志愿者戴上口罩,去放映現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放抗議傳單。

更大膽的一次行動(dòng)發(fā)生在2012年2月14日。這是被西方婦女運(yùn)動(dòng)組織命名為“V—day”(戰(zhàn)勝暴力日)的日子,各地女權(quán)組織都要在這個(gè)傳統(tǒng)的情人節(jié)里舉行活動(dòng),宣傳反對(duì)針對(duì)婦女和女孩的暴力。熊婧的婦女傳媒也想做點(diǎn)什么,最后決定效仿土耳其一個(gè)反家庭暴力的游行:女性穿上帶血的婚紗,在街上行走示威。

活動(dòng)地點(diǎn)最終選定人流充沛的北京前門,除了熊婧,還有兩位志愿者愿意參與。那天氣溫很低,三個(gè)女孩穿上白色婚紗,潑上紅墨水,弄得好似血跡斑斑,然后舉起“愛,不是暴力的借口”的牌子,走上街頭。

這是熊婧第一次真正意義上的街頭女權(quán)行動(dòng)。前一晚,她失眠了,走上街頭時(shí),緊張得發(fā)抖。不過,當(dāng)看到路人們的反應(yīng),她又有點(diǎn)自豪。有人看到后嚇得倒退幾步,有的女生忍不住驚叫起來,有人舉起手機(jī)拍照,更多的人在竊竊私語。熊婧穿著“帶血婚紗”走在側(cè)目的眾人中,“有一種悶雷在身邊滾動(dòng)的感覺”。

警察很快趕到,勒令她們離開,熊婧冷靜地回答:“好。”她們放下牌子,一路走向前門大街另一頭的出口,以停止抗議的姿態(tài),完成了整個(gè)游行。

從1.0到2.0

女性傳媒共有4名全職工作人員,全為女性,全部是大學(xué)畢業(yè)生,3名生于1980年代末期,一名有男性伴侶,一個(gè)有女性伴侶,單身的兩人既不太在意是否會(huì)有伴侶,更不在乎是否要結(jié)婚。

事實(shí)上,這也是中國新一代女權(quán)主義者的肖像。她們年輕,未婚,大多擁有高學(xué)歷,對(duì)伴侶性別無所謂,對(duì)婚姻也無所謂。她們從一名普通女性轉(zhuǎn)變?yōu)榕畽?quán)主義者,往往并不是因?yàn)樵庥龅搅似缫暬騻Γ鴥H僅是碰巧接觸了女權(quán)理論后,產(chǎn)生了興趣。

相比之下,中國第一代女權(quán)主義者都經(jīng)過了漫長的啟蒙過程。事實(shí)上,她們不僅在之前完全不了解女權(quán),反而曾對(duì)女性在中國的地位頗為自豪。