多養了三五頭

楊正蓮

“一輩子積累下來的產業,會不會就這么被搞垮?”最近,潛江市的養豬大戶宋繼善深陷困惑,他驚恐于自己居然看不懂生豬行情了。過去35年間,宋繼善幾乎經歷了中國生豬產業發展過程中所有價格波動的周期,也正是憑借對豬周期的準確把握,成就了他作為養豬大戶的行業地位。

所謂“豬周期”,指的就是豬肉價格的周期性波動。農業部生豬波動規律性研究課題組運用 1980~2007 年活豬價格和豬肉產量數據,得出生豬生產和價格的波動平均周期大約為 6 年左右,上升期和下降期平均分別為3.5年和2.5年左右。宋繼善曾經見識了各種低谷行情,但今年的下跌趨勢卻讓他格外心力交瘁。“以往經營好的還可以保本,但是今年百分之八九十都虧錢。”對于經營著6個萬頭豬場的宋繼善來說,今年的下跌行情似乎有點空前地差,而且顯得“太漫長”。有時,他也會忍不住反問自己,是不是產業做大,眼睛就花了?

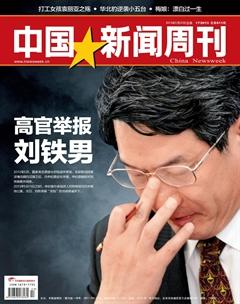

宋繼善的擔憂并非空穴來風。據全國農副產品和農資價格行情系統監測數據顯示,目前豬肉價格創2011年4月以來新低。目前各界認為,這樣的下跌行情并不會很快結束。國家發改委就在4月7日宣布啟動預案開展豬肉收儲時表示,“市場供大于求的狀況仍將持續一段時間”。華中農業大學經濟管理學院教授李崇光則在接受《中國新聞周刊》采訪時認為,未來2至3個月豬價將繼續下行,而且“虧損養殖戶的退出,可能會導致生豬存欄不足,并引發下一輪豬價的急劇上漲”。

“豬糧安天下”。對于偏好豬肉的中國人而言,豬價的暴漲暴跌既不利于行業健康,也對經濟發展不利。具體到像宋繼善這樣經驗豐富的養豬戶,豬周期如何成就他,又是什么讓他看不準了呢?

波谷商機

與今年的深度擔憂不同,以往低谷行情對于宋繼善來說,其實正是發家致富的好機會。

宋繼善1996年開始涉足養豬行業,在那之前他殺過十年豬,又賣了十年豬飼料。1996年,生豬價格跌入改革開放以來的第二次波谷,已經在潛江市畜牧局工作十多年的王志發記得,當地開始出現一種此前從未見過的藍耳病,許多散戶養不活不得不被迫退出,而國營養豬場也相繼虧損垮臺。那時,宋繼善賣給豬場的飼料,經常要押一兩個月才能拿到錢。行情如此不好,就連畜牧局的王志發都覺得失去了服務對象,他正打算辭職去海南的豬場做技術工作。

這讓宋繼善注意到一個有趣的對比:玉米價格0.48元,豬的價格是4.8元。“你能養豬,我就不能嗎?”兩者價差十倍,這讓宋繼善想要自己養豬:“我這個人心大,不服老,也不服氣”。于是,他租下了虧損倒閉的潛江市國營后湖新合豬場,除了兩棟破房子外,這個占地五六畝的養豬場已是空空如也,誰都不愿意接手。

宋繼善很快就趕上了好行情。由于1996年下半年全國生豬出欄減少,豬肉價格上揚,至1997年底豬價一直處于高價位,全年均價13.7元,同比增長10.1%。這一年,宋繼善也正式開始辦場創業。由于資金有限,起初只買了六頭豬,養成后賣掉再買進小豬仔。就這樣,六頭變三十頭,三十頭變六十頭,宋繼善飼養的生豬數量像滾雪球似的越來越多。1999年時,宋繼善已經有了50多萬元。

十年賣飼料的經歷,讓宋繼善總結出一條規律:飼料價格低,說明養豬的人少了,那么接下來豬價就會上漲。2000年6月,正是飼料價格低的時候,他決定抓住行情大規模養豬,于是租下運糧湖管理區一個占地六十畝的廢棄鴨場,改建成萬頭豬場。

雖然場地已經頗具規模,但是50萬元本錢遠遠不夠,宋繼善繼續采用滾雪球的方法。他先買來小豬,把豬養大,掙了錢再蓋豬舍,建了新房子再接著養豬掙錢。鴨棚改造整整花費了五年的時間,宋繼善一邊改建新的養豬場,一邊進行著滾雪球似的發展。這樣謹慎穩健的投資策略,讓宋繼善得以在生豬市場的起伏波動中,越做越大。到2005年6月,運糧湖豬場的十九棟房子全部建好了,宋繼善的手里也有了兩百萬元積蓄。

正是對豬周期行情的準確把握,讓宋繼善開始養豬并走上了規模化之路,但隨后發生的事情完全超出了所有人的預料。2005年的一天,宋繼善當年賣飼料時的老朋友魏先銀正好出差順路回家探親,宋繼善請他吃飯。魏先銀當時是河南一家大型養殖場的技術廠長,閑聊中他無意間抱怨正在全國各地買種豬,但只買到了三千多頭,還差三四千頭。這讓宋繼善意識到種豬市場的空缺,回家之后他就調整豬場的種群,開始引進種豬,自繁自養。

那時,國內開始大規模爆發豬鏈球病和豬藍耳病,除生豬直接死亡損失外,還導致患病母豬的流產或死胎,育肥豬生產性能嚴重下降。市場上對豬的消費量減少,豬價進入下降期,并于2005年10月份快速下跌至虧損線以下。到2006年6月,豬肉價格又跌到了10.56元的最低點。有統計顯示,2006 年因生豬價格周期性下滑,給全國養豬養殖戶(場)造成直接經濟損失估計超過 100 億元。

很多養殖戶都紛紛放棄了養豬,農業部數據顯示,2007年7月散養農戶生豬存欄量同比減少20.5%。就在這時,宋繼善卻決定繼續擴大規模。2006年6月,豬肉價格跌到最低點時,他的二兒子宋遠召被帶到荊州市躍進村的一家豬場前。這是一個瀕臨破產的豬場,兩千頭小豬嗷嗷待哺,四百頭母豬餓得只剩半口氣,許多實力雄厚的大老板看過之后都不敢下手。那時,喂一頭兩百斤重的豬要虧兩百多塊錢,宋遠召一點都不看好這個虧本買賣。不過,宋繼善卻非常興奮,當即以150萬元的價格買下了這家150畝的豬場。沒有人能夠想到,十五天以后,市場行情就開始戲劇性逆轉。兩個月后,行情就翻了一番,整個資產也跟著翻番。

對于這樣的結果,宋繼善一點都不意外。事實上,隨著行情看漲,更大的驚喜還在后面。由于早就算準了行情,調整好了出欄時間,2007年8月行情漲到最高點的時候,宋繼善出手了一萬多頭商品豬,一舉賺了一千六百多萬元。宋繼善喜從中來,一向生活節儉并且對自己特別摳門的他,2007年10月破例買了輛80萬元的寶馬車。

“運氣很好,每次都能趕上行情。”宋繼善毫不諱言自己對市場的敏感,這種盡在掌握的自信,讓他對養豬事業的前景深信不疑。

調控陷阱

自從宋遠召被生拉硬扯地引上養豬道路之后,宋繼善又把自己的兩個弟弟、大兒子、三兒子都拉來養豬。這時的宋繼善雄心勃勃,一心想要打造一個20萬頭的豬場。

與此前各自單獨闖市場不同,此時的養豬行業還得到了國家層面的政策激勵。由于2005年10月以后豬肉價格快速下降,眾多散戶退出養殖行業,2007年生豬存欄量和出欄量同比下降11.03%、16.96%,供應短缺導致2007年豬肉價格大漲,2007年5月以后生豬價格也大幅上漲,不到一年時間內豬價急劇上升暴漲超過或接近 55%。在前幾次波動中,豬肉價格持續上漲后達到最高點高位運行,但這一次豬肉價格在2007年5月上漲后,7月再次出現大幅上漲,不但對城市居民豬肉消費產生了很大影響,同時也推高了CPI。

為穩定市場,促進生豬生產持續發展,2007年7月國務院發布了《關于促進生豬生產發展穩定市場供應的意見》。其中提出,國家按每頭 50 元的標準給能繁母豬養豬戶提供補貼,并建立能繁母豬保險制度,保費由政府負擔 80%,養豬戶(場)負擔 20%。當年 12 月又發布《關于進一步扶持生豬生產穩定市場供應的通知》指出,2008 要穩定現行能繁母豬補貼政策,提高補貼標準,每頭補貼增加到 100 元,擴大保險覆蓋面,力爭能繁母豬“應保盡保”。宋繼善還記得,僅2007年他就得到了5萬元左右的補貼,2011年則享受到了各種補貼20多萬元。

豬肉價格上漲,再加上國家出臺補貼政策,鼓勵規模化養殖,宋繼善當然不會錯過發展的大好時機。2008年4月,他投資一千多萬元,在浩口鎮南灣村新建了一個占地150畝的萬頭豬場;2011年又在后湖管理區新建一個總投資高達1.5億元、占地面積365畝的15萬頭標準化養豬場清潔生產示范場。

在新豬場相繼建立規模不斷擴大的過程中,宋繼善也沒有放松對內部管理和技術提升的投資。2009年,他引進了臺灣自動供料系統,使養豬的人工減少到原來的四分之一,利潤率提高30%。2009年,他投資500萬元新建兩個400m3大型沼氣池,2011年再次投入403萬元新建一個600m3大型沼氣池,年處理豬糞尿3.4萬噸,既減少了對環境的污染,也為周邊800戶居民長期提供沼氣。2011年,他又裝備了視頻監控系統和視頻診療系統,實現遠程監控和遠程診療。今年初,宋繼善又注冊成立了潛江市菲立得生物飼料廠,計劃年產能可達20萬噸。

宋繼善的努力,逐漸得到各級政府認可,2010年被農業部認定為生豬標準化示范場。2012年,位于南灣村的豬場又被選為“中央儲備肉活畜儲備基地場”,每個季度都將接受商務部有關專家的定期檢查,主要檢驗場區內的生活環境、消毒措施疫情防范是否完善等等。

如今,宋繼善旗下已有六個年出欄萬頭以上的大豬場,而且市場效益也相當不錯,2012年銷售額已超過3個億。不過,為了支撐如此密集而大規模的投資,原本喜歡靠自己滾雪球發展的宋繼善,如今也不得不尋求銀行的支持。

2012年9月,宋繼善進行后湖管理區15萬頭標準化養豬場的二期工程建設時,他就從中國農業銀行潛江市支行貸款兩千萬元。

宋繼善養豬事業的演變,只是中國生豬產業近年發展的一個縮影。2007年以后,一家一戶養殖逐漸被大型養殖小區取代。武漢市漢南區的鄧南街,也在這期間開始進行大規模養殖,目前已經退出土地專職養豬的人家達到127戶,其中年出欄1000頭的有25戶,8000頭的也有2戶。

龍國生養豬專業合作社,是該地區唯一一家養豬專業合作社,其理事長全龍告訴《中國新聞周刊》,鄧南街每年僅獸藥開支一年都要耗費兩三百萬元。有數據顯示,2007年至2009年之間,僅湖北省內就新建了200多個萬頭豬場。

而在湖北省潛江市后湖管理區南泥灣畜牧有限公司總經理王志發的印象中,與2007年相比,今年的豬場起碼要多了一倍多。

4月17日下午,王志發告訴《中國新聞周刊》,在他的家鄉潛江市張金鎮,2007年時還只有2個豬場,今年已有上十家,一般都有一兩百頭母豬的規模,一百頭母豬一年可以出欄1500頭豬,而這種情況在潛江市都非常普遍。

與此同時,國內外生豬養殖上、下游企業與國外投行,甚至鋼鐵企業,也開始注意到中國生豬規模化養殖的市場機遇,紛紛斥巨資高調進入。比如,生豬養殖產業鏈上游的飼料生產企業新希望,下游屠宰和豬肉食品生產企業雙匯發展等,均先后介入生豬養殖,而高盛也耗資2億至3億美元,在湖南、福建一帶全資收購了十余家專業養豬場。

讓宋繼善始料未及的是,這些規模資本的介入以及政府宏觀調控政策的出臺,并沒有改善豬價大幅波動的局面,反而越來越難以掌握。農業部的研究顯示,豬肉價格的周期性波動在2007年之后明顯加劇,不僅周期縮短到3年左右,而且振幅加大,尤其是2011年,豬肉價格同比漲幅甚至高達70%。

華中農業大學經濟管理學院教授李崇光也在接受《中國新聞周刊》采訪時表示,近年來我國“豬周期”時間縮短、幅度加大有一個重要原因,“就是政府的對生豬產業的調控政策缺乏預見性,總是疲于事后應對,豬價高時過度干預,豬價格低時扶持不力,導致‘越調越亂。”

對于湖北省潛江市的宋繼善而言,他還有更加直觀的感受。“國家扶持力度大了之后,容易給人以錯覺,好像建了萬頭豬場就能夠給補貼多少。”4月17日下午,在后湖管理區新建的現代化養豬場內,宋繼善反復問了自己幾次為什么之后,終于向《中國新聞周刊》記者說出了連他自己都不想面對的原因:“現在的問題還是豬多了,過剩了。”

穩健夢想

“我的人生目標是養20萬頭豬,現在只有6萬頭。”4月18日早上,一向喜歡自稱“天有多大,心就有多大”的宋繼善看上去有些悵然若失,在賣豬的間隙說起那一度令他激情澎湃的人生目標時,讓人聽起來卻是前半句洪亮而后半句落寞。如果了解到全家已有十二個人在養豬,你大概就能明白他那種“把握不住機遇,命運被別人主宰”的恐懼,他更擔心自己一輩子的心血到頭來卻不能留下多少:“現在晚上睡覺都想這個,覺得有愧于子女。”

那種時候,宋繼善會很自然地想起,早些年他輾轉于潛江市后湖、廣華、向陽、五七、民主等幾個菜市場殺豬賣肉時,每天早上三四點就得起床,只有幾歲大的小孩子也會被弄起床幫忙打下手。他也不會忘記,后來倒賣飼料時,有次他跟兒子去河南買玉米,路上被人偷走一千多元錢,后來他就會把錢綁在腿上或挎在腰間。雖然一直不停地掙錢,但他只給家人留下基本生活費,如今他那學土木工程專業的女兒已經在上海做高級工程師了,宋繼善卻在她回老家探親時發現,女兒就連用紙巾都會細心地折疊起來反復用。這些細節總是能讓宋繼善感慨萬千,一家人省吃儉用幾十年的積累,如今全被他投進養豬場了,這容不得他有半點閃失。

作為職業經理人,場長王志發當然能夠明白老板的焦慮,他已經經歷過五個豬周期。如今,他給宋繼善的建議之一,就是調整種豬群,淘汰老的效率低下的母豬,準備好后備母豬。在以往的正常年份里,母豬的更新率只有25%,但是今年要達到40%。此外,少增重也是王志發能夠想到的應對辦法之一。行情好時,一頭豬起碼要養到130公斤以上,但是現在他覺得長到90公斤就可以賣。

對于大的宏觀環境,王志發也和宋繼善一樣,覺得政府總是在價格高時調控,低谷時卻沒多少作為。“其實養豬的人也不需要一頭豬賺太多錢,只要能夠穩定保持一兩百元的利潤就可以了。”王志發告訴《中國新聞周刊》,他們既不喜歡當前的低谷行情,也并不太歡迎價格暴漲,而穩健發展才是最理想的狀態,“現在只能呼吁政府計劃生產。”

武漢市漢南區鄧南街養豬協會會長全光勤,同樣對政府“豬價高了就給補貼,低的時候卻沒人管”充滿抱怨,不過他對這次低谷能否平穩過渡并不太樂觀。“養豬戶現在積極性不高,覺得前途不好,不想喂了,很多人正在減少或退出。”全光勤告訴《中國新聞周刊》,目前僅鄧南街就有15%的專業養豬戶現在沒有喂一頭豬,大戶原來可以出欄600頭到800頭的,今年卻只做了三分之一的量,這是此前從來沒有過的,他說:“如果就這樣任其自生自滅的話,明年上半年很可能就會供不應求,出現價格高峰。”

為了不受這種市場起伏波動的影響,龍國生養豬專業合作社理事長全龍正在謀劃籌辦豬業農家樂,他試圖通過土豬寄養、低碳養殖、宣傳豬的新吃法等手段,在養豬業領域開辟一項全新業務。“現在這個價格波動太大了,這種行情下,每個人都會虧本。”全龍在接受《中國新聞周刊》采訪時表示:“我們現在不擔心疫情,但是擔心價格。”

4月22日,仍在為生豬行情發愁的宋繼善,特地致電《中國新聞周刊》記者:“能不能像農產品那樣,也對生豬收購采取一個保護價?”