徐光勛:A股要吸引高科技公司

陳紀英

作為納斯卡達克前駐中國首席代表和亞洲董事總經理,徐光勛也非常關注阿里巴巴集團到底會在哪里上市。

馬云在10月25日的一場交流會上表示,阿里巴巴集團的客戶和市場都在中國,他其實最想到A股上市。不過,政策所限,目前包括阿里巴巴集團在內的高科技公司,都無法在A股上市,不得不轉而到美國或者香港等地上市,這將導致中國投資者沒有機會分享這些高科技公司發展的紅利。

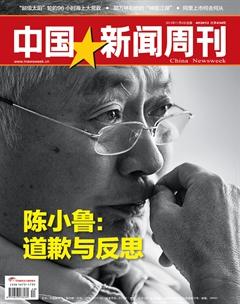

2013年深秋,十八屆三中全會日期剛剛確定之時,恰逢中國證券市場改革的窗口期,徐光勛以納斯達克為參照系,接受《中國新聞周刊》專訪,他認為,中國證券市場門檻應該更為多元化,給阿里巴巴等高科技公司到國內上市提供機會。

中國新聞周刊:有輿論說,現在阿里巴巴集團不適合到美國上市,比如支付寶股權爭議可能讓阿里巴巴和馬云信用破產?而淘寶上賣假貨,可能也導致阿里巴巴集團到美國上市面臨法律風險?你怎么看?

徐光勛:阿里巴巴估值高體量大,美國應該很歡迎這樣的公司去上市。

支付寶股權爭議,這個事爭議大,但是還沒有嚴重到信用破產的地步。說到淘寶網的假貨,美國人把責任分得很清,這個售賣假貨的過程中到底是誰的責任,是平臺的責任還是上面商家的責任。美國強調信息披露的透明和充分,上市的時候,只要阿里巴巴不隱瞞不該隱瞞的信息。至于法律風險,在美國,集體訴訟等都很正常。

中國新聞周刊:現在很多高科技公司,比如搜狐、百度等當初選擇到納斯達克上市,納斯達克為什么能吸引到它們?

徐光勛:第一,時間上很確定。在美國上市時間點很確定的,九個月到一年半內能上市。第二,后續融資的可能性。所有公司上市,最大的動機是融資,上市僅僅是開始,上市后還需要持續性的資金供應。我看了世界上最大的十幾家證券交易所,在納斯達克再次融資限制最少,融資效率是最快的。第三,納斯達克市場結構是做市商制度。在美國有兩大交易所,紐交所是最典型的最傳統的撮合制度,買賣對等才能一次性撮合掉,如果買賣的量對等不起來的,就沒辦法很快磋商成功。但是納斯達克的做市商制度,買賣量上不一定需要對等。

包括中國在內的發展中國家公司,特別是中小型公司,沒達到國內上市門檻的,很適合去納斯達克市場。

中國新聞周刊:馬云說他最想在A股上市,比如根據A股上市有關要求,公司在申報上市材料前需要清理大規模員工持股,將股東人數壓縮到200人之內,這導致很多以員工持股為激勵方式的高科技公司在中國上不了市,不得不去美國上市,導致中國的投資者無法分享這些公司發展的紅利,是不是很可惜?

徐光勛:中國是審批制。美國是注冊制。中國上市門檻整體上偏高。就以納斯達克為例,有三大板塊,共有11個上市標準。所有公司想上市的時候,你去挑選,你最符合那個標準哪個對你最有利你自己去挑。從定量的門檻來說,最低的是年純利潤70萬美元。從財務角度來說,對中國公司不是一個高門檻。

我記得創業板啟動之前的政策討論期,一些政策制定者來找我討論,說創業板的上市門檻中,有一個是連續三年盈利。我當時說,創業公司本來就在高速成長期,是燒錢的階段,盈利條件最好不要,三年門檻太高,這跟主板上市的門檻還有多大區別?!后來政策出來了,是兩年。

中國現在有主板有創業板,但是上市門檻都比較高,很多處于成長期的融資需求比較大的中小公司,根本沒有上市機會。我覺得應該建立分層次的建立多元化的門檻。除了上市這個融資渠道,中國民營企業其他的融資渠道也不是很通暢,企業怎么發展呢?