章鼎兒:補上科學這一課

陳薇

讓18個小學六年級優等生,先憑自己的經驗或觀察指出正南方,再用指南針驗證確認。究竟幾個孩子能做對?

這個小測試,由浙江省杭州市特級教師章鼎兒設計進行。結果是,11個孩子依據校門、陽臺、太陽等參照物,準確指出了南方,7個學生不知道南方在哪里。但更讓章鼎兒傷心的是,已經找到正南方的11名學生中,居然有 6 人用指南針后認為自己指錯了——有把指南針傾斜著觀察的,有把刻度盤上的“南”字作為正南方的,有弄反了南北方向的……

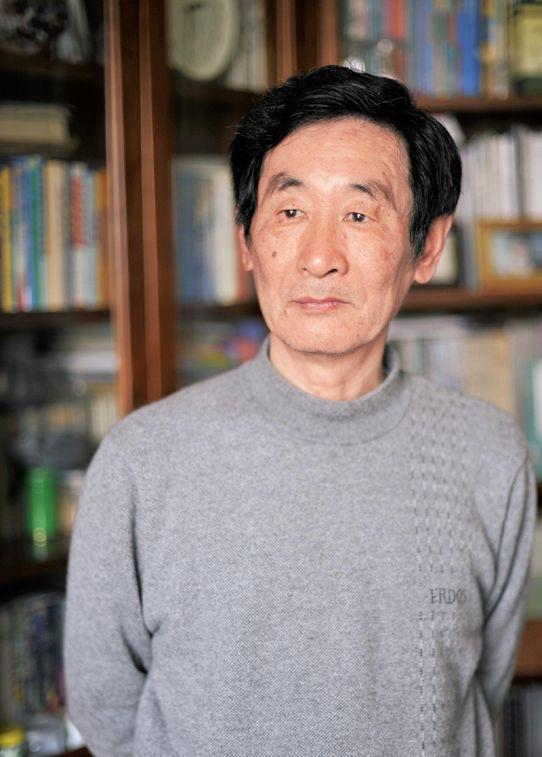

“我們期望科學課能提高學生的科學素養,但是,有什么依據支持我們推斷學生的科學素養確實提高了呢?!”章鼎兒說。這位身形瘦削、戴著眼鏡、七十高齡的老人,是原中國教育學會小學科學教育專業委員會副會長,教育科學出版社《科學》教材主要撰稿人。

在小學科學教育界,章鼎兒是泰斗級人物。不過,他說自己是“老了不在一線工作、不在二線研究,大概可以算是站在第三條線上,關注著、觀察著、思考著我們的小學科學教學的一個人”。

但這位小學科學界的“第三線著名人物”,在退休后的10年里,成為了小學科學教育界的一名志愿者。“民主意識、科學素養,是當代中國人最缺乏的兩大素質”,章鼎兒說。他希望,小學科學課能成為解決第二個問題的敲門磚。

“這是來推銷的吧?”

桂馨基金會的項目官員酆偉第一次見到章鼎兒,是2008年底一次北京研討會。那時,桂馨正式決定開展小學科學課項目,邀請章鼎兒等著名特級教師擔任項目專家,據說,這個并不太出名的基金會輾轉聯系到章鼎兒時,這位已年近古稀的老人想都沒想就一口答應,“這是件好事”,他說。

與別人不同,章鼎兒隨身帶了個工具箱,高約50cm,里面裝滿了塑料水槽、金屬條、漆包線、海綿、泡沫、木塊、木炭等器材。酆偉當時與章鼎兒并不認識,看著這個老頭背著個大箱子走進了會場,心想,“這是來推銷的吧?”

但酆偉很快就發現,這個老頭兒并不簡單。他拿出兩個樹木年輪標本,一個左密而右疏,另一個正好相反。數年輪的圈數,可以知道樹木的年齡;年輪間距寬的,表示這邊向陽;有的年輪圈凹陷變形,表示這一年小樹受傷了……一個小小的年輪標本,可以傳達生物、氣候、環境、歷史等信息,讓酆偉大開眼界。

參與桂馨科學課項目培訓的老師,也很快見識了章鼎兒的“本事”。

青川縣曲河鄉中心小學數學老師杜春彥,還記得2009年6月章鼎兒對他一堂課的點評。課程內容是《測量力的大小》。按照教師手冊要求,杜春彥先講解了“牛頓”作為單位的概念,接著演示使用、制作彈簧秤,最后是學生操作。

章鼎兒戴上眼鏡,挺直了腰板,一動不動地坐在教室后面,他習慣性地把手表摘下來,放在筆記本左邊;右手記錄,字小而密。

課程結束,章鼎兒點評:“講解力的單位,你用了3分53秒;彈簧秤的使用,11分9秒;制作,3分38秒。學生動手的兩個部分,只剩下5分多鐘。動手前面的“指導”有將近24分鐘,這樣的時間分配,不太合理。要知道,小學生可是在使用過程中學會使用的。”

杜春彥驚呆了。他從來沒聽到過這樣精確到秒的課程評價,大概是為了安慰他,章鼎兒開玩笑地說:“你前面的‘牛皮吹得太多了!”

在講座上,章老師詳細解釋了他的課堂時間觀念。他建議,至少要留給學生20分鐘以上的活動時間,教師導入最多不能超過5分鐘。這位科學課老師以科學舉例,“空氣占據著杯子里的空間,水就進不了杯子。非科學探究活動占據著40分鐘,科學探究活動怎么生長得起來?”

近4年后,杜春彥仍清楚地記得章鼎兒記錄的課程時間,“完全顛覆了以前對于科學課的理解”。之后,他開始有意識地給學生安排更多活動時間。

至今,桂馨基金會共在四川、湖北、青海等地組織了14次西部教育培訓,章鼎兒每次必到;參加科學教師交流計劃的西部科學老師來到浙江學習,他也會去聽課點評。不只如此,他還出現在浙江省優質課評比活動、全國科學教育年會以及其他各種講座活動中

曾有一次,章鼎兒連續3天,聽了十多節課,甚至主動報名也上去講一堂。不過他的愿望沒有實現——老師們一方面擔心他太累,一方面存著讓他點評自己課程的“私心”。最后一天,和章鼎兒同去的一位學生都有點支撐不住,但章鼎兒依然興致勃勃。不過,聽課結束后,學生還是發現,這位古稀之年的老人累得話也說不出了。

科學教育的鴻溝

章鼎兒很早便了解到中國東西部在科學教育上的差距。1988年,他成為浙江省教育廳教研室小學常識教研員,多了不少前往全國各地交流聽課的機會。

他曾去一所鄉村小學聽課。講電磁鐵時,男老師呲著牙、屏著氣,將又粗又硬的裸銅絲弄彎,繞到一枚鐵釘上,制成電磁鐵。下課后,章鼎兒問:怎么不用漆包線呢?有絕緣層,繞起來也不費力氣。老師回答,沒有漆包線,只能把鐵釘放在爐火上反復燒,燒到鐵釘表面產生一個不導電的氧化層。

2010年10月,章鼎兒和另一位青年科學老師李家緒前往四川古藺培訓。李家緒是浙江杭州崇文實驗學校科學教師,發現當地學校還用著最古老的長條桌凳。浙江一節課的教學內容,當地老師通常只能完成一半,最多也不超過三分之二,“因為語速慢,上課也很不緊湊”。

在青川,杜春彥用了3年時間在本縣作科學課狀況調查,發現在一些學校的教師績效考核中,科學課僅是“二等公民”。比如,一節語文課的績效是1.5元錢,而一節科學課只有0.9元;科學課大多被作為教師工作量的補充,讓課時不夠的老師去上;還有的學校,安排語文和數學老師上科學課,副課最終上成了主課。青川全縣60多個小學中,只有6個學校有專職科學教師。

這些非專職科學教師,本身的科學素養讓人擔心。章鼎兒自己就曾聽一位西部科學老師講:“越往南邊越熱,越往北邊越冷。”

“幾乎相差20年”,章鼎兒說。西部小學的科學教育,大多仍然停留在以老師為中心、講解常識的“初級階段”。比如,他在培訓時,提到讓孩子們把各組實驗觀察記錄單貼在教室墻上,允許他們在上課時間里自由走動、交流討論,臺下的老師們都很驚訝:“還能這么干?”

不過,從1980年代成為一名專職科學老師后,章鼎兒就有些與眾不同。他常常和孩子們一起把科學課(當時還叫自然課)玩出不少花樣:研究《聲音》,先把教室里的物體都弄出聲音,聽聽有什么不一樣;研究《肥皂泡》,他能把肥皂泡吹得比籃球還大,晃蕩在教室上空,讓全班沸騰;有時,他全身沾滿蒼耳和鬼針草走進教室,惹得孩子們哈哈大笑,然后開始研究,是什么東西,怎么沾到衣服上的,最后每個孩子都沾著種子離開實驗室。

“不要超越小學生的認知發展水平,也不要小看了小學生的認識能力”,章鼎兒相信,一切科學教學活動都要以學生為中心。有一次,一位老師結束課程后總結:“今天,學生們還是比較配合我的”——但章鼎兒評論:“學生不承擔配合你的任務。”

然而,在西部地區,這一觀念仍然難以扭轉——這讓他深感責任重大。

他曾去一所農村完小聽課,剛進教室就贊嘆不已,講臺上、課桌上全是花兒,他曾聽過不少“花”的課,但從來沒有聽過教室里有這么多花的課。

老師開始上課,問一年級的孩子:“這是什么花?”

孩子們歡呼地回答:“映山紅!”

老師說:“這叫杜鵑花。”接著,把這三個字整整齊齊地寫在黑板上。接著,說到桃花、油菜花……最后,是當地沒有的玉蘭花。

因為當地沒有,老師把玉蘭花當成了教學重難點,不料,孩子們怎么也記不住。下課時,這些六七歲的孩子們不但記不住玉蘭花,就連上課前認識的映山紅也不敢回答了。

章鼎兒問老師,為什么一定要叫杜鵑花呢?為什么一定要教玉蘭花呢?老師有點無可奈何:“你們編的教材呀。教材里有啊!”

“老師被教材束縛控制住了”,章鼎兒說,“對一年級小學生來說,‘映山紅就足夠管用了。記住那些陌生的學名,不僅多余,還有難度,真沒有多大的意義可言。”

送去科學探究精神

章鼎兒坦言,如此熱衷小學科學教師的培訓,以及與老師們討論科學課的講授方法,是因為直到退休后,他才發現,以前從沒認真想過,科學課的意義以及真正的科學探究是什么,雖然這早在2001年就被列入《全日制義務教育科學課程標準(3-6年級)》中。

標準指出,“本次課程改革以培養小學生科學素養為宗旨,積極倡導讓學生親身經歷以探究為主的學習活動,培養他們的好奇心和探究欲,發展他們對科學本質的理解,使他們學會探究解決問題的策略,為他們終身的學習和生活打好基礎。”

2003年,《自然》課正式改名為《科學》課——1949年后,這門課一直在《常識》《自然常識》《自然》等名稱間變動,始終不變的是“老師說、學生聽;老師做,學生看”、以教材為中心的知識主義立場。

課程標準的提出,以及名稱的改變,使得章鼎兒開始思考:如何在科學課上,真正做到探究?

退休前,他已嘗試過類似活動。上《碘酒和淀粉》一課,他會事先布置洗手任務,上課先檢查,搖著頭說還沒有洗干凈,要求學生用碘酒消毒右手的食指與拇指后,才面授任務:用消毒后的手指揀出10粒米飯,排列在白紙上。不一會兒,孩子們驚訝起來,米飯與手指變藍紫色了,這是怎么回事呀?

問題產生了,探究活動就此開始。

但直至2004年退休后,他才開始有時間思考,科學探究在中國目前的困境是什么,“不只是名稱的改變,課程、教材、教法、課堂教學都面臨著一場改革”。

“探究”成為他的口頭禪。在各校作講座,題目總是圍繞著《科學探究活動與課堂教學改革》;桂馨基金會出版了一本由他及路培琦、李子平評說科學課的書,名字也是《走向探究的科學課》;他像一位虔誠的布道者,借助一切場合,講解自己的心得。

2012年10月,全國小學科學年會上,他拋出這樣一個問題:“用酒精燈加熱燒杯中的水,學生觀察到水蒸發了、沸騰了。請問這是科學探究嗎?算嗎?”

來自全國各地的科學老師們,有的說是,有的小聲說不是。

“這么一個簡單的問題都不一致了。這是探究嗎?這只是觀察水沸騰的活動,不是探究活動!”說到這里,章鼎兒眼中有了凌厲的光芒,音量抬高了,手也揮舞了起來。

熟悉他的學生說,章鼎兒向來脾氣溫和,最激動的時刻莫過于此。

在中西部科學教師培訓時,章鼎兒更喜歡引用的例子是《物體的沉浮》。他詳細講解了一次上課過程。第一天,將大頭針、圖釘、粉筆頭放在水里,都沉下去了,木塊、玻璃瓶、泡沫塑料塊都浮起來了,于是孩子總結出來:比較輕的東西沉下去了,比較重的東西浮起來了。

老師什么也沒說,宣布下課——不過,這個結論明顯錯誤,難道不是誤人子弟嗎?

第二天,老師準備了一組新材料:同樣重量的木塊和鐵塊。慢慢地,有孩子舉手了:“上節課的研究結果不對……”

這個例子,讓杜春彥明白了章鼎兒說的“探究”究竟是什么意思,要預留給學生足夠大的活動空間,讓學生在自主參與后達成共識——不是老師或教科書的結論,而是學生自己討論出來的共識,才算是科學探究活動。

培訓結束后,杜春彥老師回到青川,開始享受課堂改革后的驚喜。有一位三年級的女生膽子小,特意讓爸爸來找他借天平,說是要稱稱氫氣球里的氣體重量。

還有個五年級男生,在聽完《噴氣式飛機的反推作用》一課后,回到家里,在玩具車的輪子后加了個200毫升的輸液瓶,用兩根短蠟燭在下面加熱,靠反推作用力讓玩具車前進了4.3米。

杜春彥這才發現,“科學課能讓孩子們有思考、有創意、有思想,是打破目前應試教育下思維框架的捷徑——這是其他學科不能比擬的。”

“我們期望這些具備了科學意識和科學常識的學生,能夠在日常生活中把有用的信息傳遞給他們生活周圍的人,從而對他們的生活生產生正面的影響。”章老師的心聲,或許可以以北京桂馨慈善基金會的這段話作結。

如今,章鼎兒還計劃著編寫一些科學探究活動單元教材,寫一本關于科學課教學的書,不過時間被計劃到“跑不動的那一天”。

這有可能被無限期推后,僅2013年4月11日這天,章鼎兒受邀參加杭州崇文實驗學校科學組教研活動,上午兩節課,中午在食堂吃飯,下午1點便開始討論到4 點。活動結束后,一身運動裝的他將水杯放進背包就要離開。有老師說要開車送他,他拒絕了:“不用了,你們忙。而且,我習慣了自己解決問題!”老人轉兩次公交,輾轉二十多公里回到家。

這個學期開學以來,章鼎兒已經聽了31位科學老師的課,還有55位科學老師的課排在本學期的計劃中。

他以“蠶、蛹、蛾”來形容小學科學課與科學教師們的發展階段,“蠶寶寶要吃25天桑葉,再用20天來吐絲結繭,變蛹化蛾,脫胎換骨;而我們現在的教育是剛吃一口桑葉就吐絲,剛吐出一段絲就以為完成一個繭了。其實,要結一個繭還有許多事情、許多日子,我們正在是這樣變蛹化蛾、脫胎換骨的日子中。”