海上家園的危機

柳濤

福建省寧德市往正東方向的海面上,有一片稱為“三都澳”的海域,這里地處太平洋西岸國際諸航線的中心位置和全國南北海岸線的中心點,可以直接通達全國和世界主要海運航線。環三都澳區域的港口岸線富集、區位交通便利、資源配套良好、生態環境優良,是寧德區位、港口、資源優勢的匯集區。

20世紀80年代以來,由于大黃魚人工育苗技術的突破,三都澳海上水產養殖業迅速發展。截至目前,三都澳屬寧德市蕉城區所轄的海域,7個沿海鄉(鎮)漁業養殖從業人數多達3萬以上。

迅猛發展的海上水產養殖業,在帶來可觀經濟效益的同時,也導致了三都澳這片獨特的天然海域受到過度開發,近些年其生態環境已經遭受破壞,港口生產建設的發展也因此碰上了瓶頸。

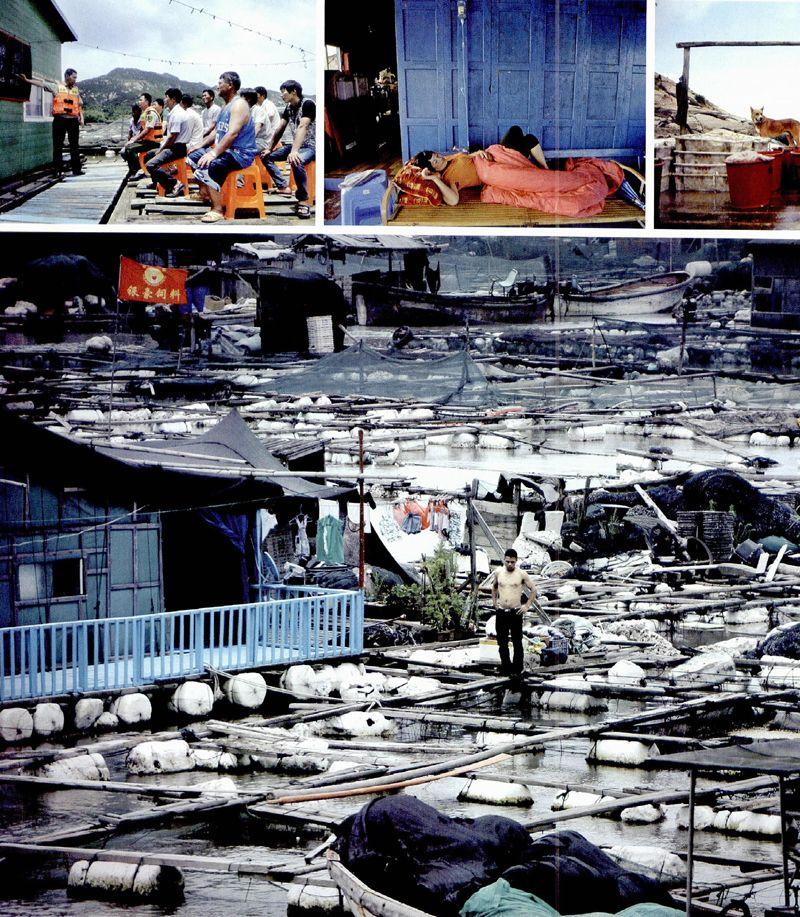

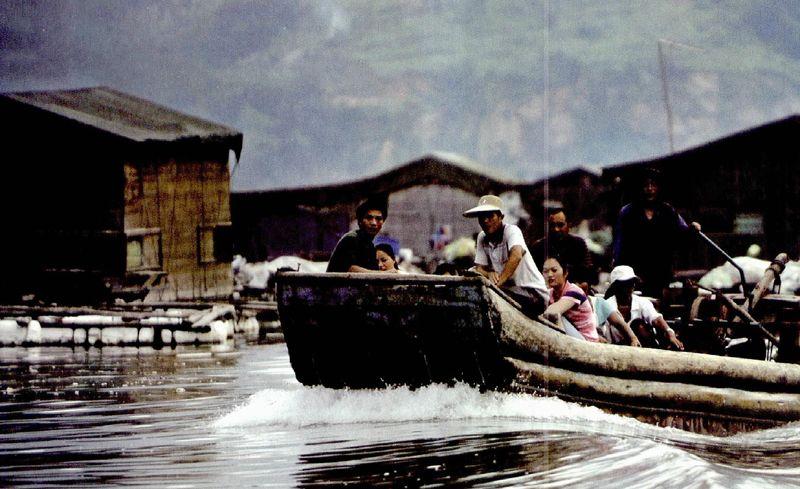

在三都澳的漁排上,生活著8000多名漁民。在鼎盛時期,漁民用塑料泡沫和木板搭建的漁排,上面住人,下面養魚,戶戶相連,列隊成陣,阡陌縱橫。漁城內有街巷、門牌,有海上社區、海上超市、海上110、海上診所和酒樓。

直到前兩年,海上KTV還夜夜笙歌。但現在,不但KTV已經沒有人去,夜總會也倒閉了。許多漁排已是人走排空,只剩破舊不堪的木板房。

在漁排間狹小的通道,隨處可見草梗、白色泡沫和各種各樣的垃圾、廢棄物及死魚,隨著潮起潮落四處漂浮……

同時,海上網箱養殖布排密集,龍須菜、海帶等種植過度,嚴重侵占到港口所必需的航道、錨地等水域,時刻威脅著水上交通運輸安全。

“三都澳是一個口小腹大的內灣,一般海水循環一次要一周。”漁民王昌國說:垃圾長期漂在海上,影響了海區環境和海區水交換,導致海水富營養化加劇,病害發生頻繁。

2008年8月,三都澳海域三都鎮海區內因海域污染物聚集、漁排密度過大、水流不暢導致5000多萬元損失;2009年夏天,三都鎮青山海域、礁溪海域等由于環境污染造成“白點病”等魚病爆發,都給漁民造成巨大的經濟損失。

“今年行市更糟糕了,鮑魚掉到‘白菜價,一斤才30元,大黃魚也便宜,一斤才13元。而現在鮑魚吃的餌料一斤就要1.4元,去年最多七八毛。”王昌國說。他養了60框鮑魚,今年預計虧損30萬。虧損之下,有漁民開始謀求轉行,但大部分漁民還是堅守著當地傳統的養殖業。

其實,早在2006年,寧德蕉城區委、區政府就多次組織漁業用海整治及清港工作。但由于養殖業戶受利益驅動,三都澳海域違法養殖始終未得到有效根治。加上漁民們“靠海吃海”的傳統觀念根深蒂固,對轉產轉業還比較排斥。

“沒文化,年齡大,也不會種地,身體還不好,哪家工廠敢要啊。”從養魚戶轉做開“海上超市”的楊金成說,他祖祖輩輩都是靠打魚為生,長期生活在海上,文化水平低,上岸生活反而不習慣。楊金成認為,漁民都有一種賭一把的心理,雖然風險高,但利潤也很高。如果來年行市好,他還要再下海養魚。

2008年,福建省委、省政府批準實施《環三都澳區域發展規劃》。根據《規劃》,未來10至15年內,要將環三都澳區域建設成海峽西岸的先進臨港工業基地和新興的海灣型城市。現在5年多已經過去了,這一目標能否如期實現,三都澳的漁民們都翹首以待。