地產調控需要“新思維”

任志強

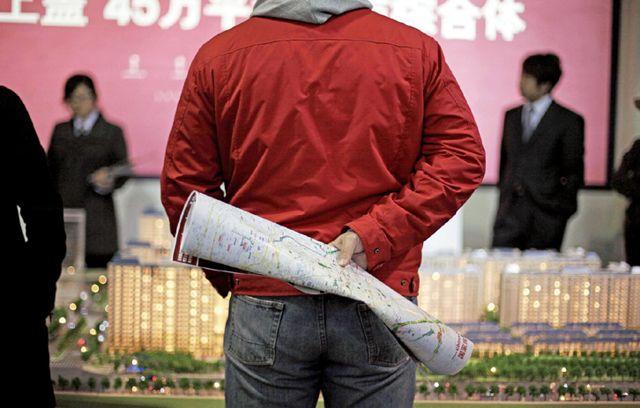

現在已經是12月,大家都想知道明年的房地產怎么辦?在剛剛結束的中央政治局會議和中央經濟工作會議上,關于房地產政策的最新表述,可以看出一些端倪。

在我看來,表述是兩句話。一句話是加強住房保障,第二句話叫改善宏觀調控。這次經濟工作會議把保障放在了前面,把調控放在了后面。可以看出新的調控思路的雛形——先解決保障的問題,剩余的交給市場。

取消錯誤調控,不一刀切

從統計數據可以看出,過去一、二、三線城市房價的上下浮動基本上是同向變化,最近兩年開始明顯分化。不管是面積、銷售、施工、價格,歷史上的“同上同下”,現在都變成了逆向變化,這表明房地產調控已經不具備一刀切的條件。

在我剛剛參加的一個討論房地產調控政策的全國政協會議上,重慶、山東、黑龍江、陜西四個省市的意見比較激烈,都提出了市場調控不能再一刀切。以山東為例,因為人口流入不多、土地指標充分,山東的平均房價比全國的還低1340元。

住建部原副部長、中國房地產業協會理事會會長劉志峰在發言中提出,過去10年房地產政策的錯誤主要是因為調控的錯誤,最后導致市場極端不平衡,出現了很多問題。

調控政策不能一刀切,更不能頻繁出臺調控政策。房地產是一個長周期的行業,如果不到一個生產周期就進行調控,就會出現逆向的效果,這個逆向和貨幣政策又會產生沖突,形成雙重壓力。

短期頻出的調控政策會造成投向房地產的資金劇烈動蕩,貨幣時松時緊,不能保持一個平衡的狀態,結果可能是今年貨幣供應多了,明年的供應又迅速地減少。最近10年來始終如此。

另外,土地市場也會隨著短期調控政策波動頻繁且劇烈。從歷史的數據可以看出,土地供應量有時負增長,有時高增長。在房地產市場上,經常會出現這樣的情況,新供應土地之后,在房子尚未建成之時,調控即已開始,導致房地產供大于求;還有一種情況是,房子供給嚴重不足時,因為上一階段對土地的緊縮調控,導致地產商想蓋房子時,卻沒有土地供給。

今年的土地供應量比去年略有增加,明年的住房供應量因此會比今年有所好轉,整個價格會相對平穩,漲幅會略有下降。我想借這句話說明——采取什么樣的宏觀調控政策,將會對未來房地產市場產生重大影響。今年年底,我們看到有17個城市又出臺了一些政策,按照“國五條”簽訂的房價上漲任務指標而采取行動。這依舊是不顧周期的調控行為,對當地的市場都產生了一些不良影響,如果這些政策繼續的話,房價仍然還會爆漲。

因此,房地產政策亟須轉向長期化,建立以法治為基礎的長效機制,對房地產業立法迫在眉睫,其核心是對土地的高度壟斷機制開刀。

土地在嚴重壟斷和供應不足中,形成了高企的價格。很多人認為是開發商把大量的土地拿走了,最后導致18億畝紅線。事實上,住宅所占的土地供應量是極低的,大量的土地不是給了房屋建筑,而是園區、工礦、開發區等等,它們占的土地遠大于住宅的比例。從土地價格的變化就可以看出,住宅價格的漲幅是最快的,超過5倍,而工業土地只上漲了七成。道理很簡單,前者供應量少,后者供應量多。

所以,十八屆三中全會決定中特別提到了城鄉土地同價同權的問題,經營性集體土地入市也在政策上開閘。李克強總理上任伊始,要求做不動產登記,摸清家底。不動產登記既包括城市也包括農村,既包括土地也包括草原、林地、山地、河流、海洋,房屋登記只是其中一項。這項工作過去分別歸農業部、國土部等不同的部門管,現在統一由國土資源部一個機構進行所有的產權登記。

房價是果,而不是因。以價格為主的調控目標幾乎都是錯的,因為它只能治表象而不能治病根。我們不能僅僅看患者發燒了就吃退燒藥,但不解決病根。現在的共識是,新的政策中不能再以價格為主,應該以供求關系為主。這一次的調控,要把過去所有錯誤的東西都取消。

住房保障新思維

既然住房保障位列地產調控之前,那么,就要明確政府的保障責任,政府到底保障什么?

我的意見是保障居住權利而不是財產權利。換句話說,要保障租不起房子的人,而不是保障買不起房子的人,要逐步從磚頭補貼轉向人頭補貼。

對低端群體給予保障,本質上是居住權的問題;對高端群體,則交給市場來決定資源配置和價格;那么,中間那塊夾心層人群怎么辦?即:游離在保障與市場之外的無能力購房群體。有的人認為政府不能不管,要給予幫助和支持。數年之前,時任國務院總理溫家寶在政府工作報告上,曾經提出過對夾心層群體采取幫助的辦法來解決居住問題,可惜后來沒有下文。

幫助和保障是兩回事兒。幫助是今天我給你一點兒便宜占,明天你得還給我;保障是你確實無能力支付,即使你一分錢不花,我也得給你保障。

對夾心層群體,可以采取共有產權的辦法,這是劉志峰會長在上海提出的。具體的辦法是:政府和個人各自持有一部分產權,個人只交付屬于自己產權比例的房價,出售的時候按照相應漲的價格共同分享房屋增值。現在試點的共有產權不用交房租,但在英國的案例中,你持有50%產權就交50%的房租,持有70%的產權就交30%的房租,這可能會成為未來保障中的一個重點。

順城鎮化潮流而動

站在歷史的視角,高速城市化過程中,房價上漲無法避免。城市化率高的國家都經歷了這樣一個過程。超過這個歷史階段以后,房價才能逐步進入平穩的狀態。

從國際視角來看,歐盟主要國家住房和水電費用占居民總消費的30%,這是一種常態;而中國同一數據占比為8%~10%,加上購房支出平均也僅為18%左右。同時,中國大陸城鎮化率僅為52.6%,距離75%~80%的城鎮化率目標仍有數十年之差。

很多人認為,城市化進程中,居民購買住房的行為,導致其他消費降低,這個觀念是錯誤的。在收入增長的過程中,住房消費和其他消費的增長程度是不同步的。我們處在一個特殊的人口結構變動的階段里面,也就是家庭戶籍人口的總人數在急劇下降,這個下降過程必然造成短期之內住房需求會增加。

德國的過去40年的城市化進程中,只增加了800萬人口,總人口從7300萬到了8100萬,但是家庭總戶數從1900萬變成了4000多萬。為什么總人口增加不多,而家庭戶數增加呢?就是家庭人數迅速減少。在中國,從第五次人口普查到第六次人口普查,家庭小型化一代人居住的比例從27%增長到了38%,提高了11個百分點,可想而知我們要增加多少個家庭。從住房自有化率也可以看得出來,這個數字在2008年達到峰值,之后幾年每年新增1000多萬的住房,可是到2010年住房自有化率反而降低了。當家庭戶數這個分母增加的時候,住房持有化率反而降低了。

我們不能逆城市化發展規律而動。日本、韓國、中國臺灣都經歷了一個相當長的城市化進程,每年保持1.2~1.8個百分點的增長過程。我們在“十二五”中只規定了0.8%的增長,嚴重地違背了現有經濟發展階段的過程。從人口比例、收入增長、城鎮化來看,中國城市化率和世界相差24個百分點。

從規劃速度來看,當城鎮化速度低于工業化速度的時候,就會看到城市里有大量的農民工,而他們沒有城市戶口,不享有城市的很多福利,帶來很多的社會問題。在城市化進程已經完成的美國,工業化率和城市化率之比為1:4,中國現在基本上1:1的概念,這也需要一個相當長的過程。

所以,李克強總理提出,城鎮化是未來城市發展的主要動力,這次中央經濟工作會議也要做出了一個新的城鎮化規劃,包括屬于人的城鎮化規劃的內容。所謂人的城鎮化,是指農業人口從第一產業轉向第二或第三產業之后,才有可能形成真正的城鎮化。當不同性質的土地進入城市的時候,城鎮化才有高速發展的基礎。

在過去的歷史過程中,我們經歷了兩個城鎮化的高峰:一是土地承包制之后,農民開始進城賣菜;二是允許興辦更多的私營企業,更多的農民工找到了工作。城鎮化的下一個高峰將是三中全會之后。我建議,不管出臺什么新的調控措施,都不能違背中國正處在城鎮化高速發展過程中的這個現實。我希望看到新的調控政策更加市場化,更加符合城鎮化發展的歷史規律。

(作者系全國工商聯房地產商會執行會長、華遠地產股份有限公司董事長)