“賈志國”當導演

萬佳歡

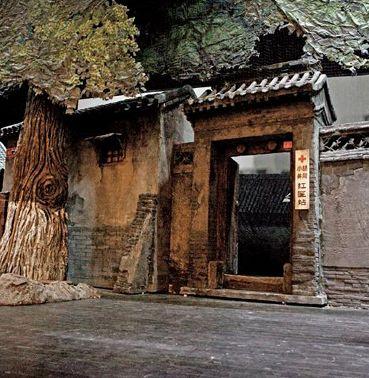

9月27日,《小井胡同》演出結束,濮存昕、何冰、龔麗君、岳秀清等演員一一鞠躬謝幕,首都劇場里一片鼓掌叫好。

“導演怎么還不出來?”一個女觀眾探出腦袋張望。她的鄰座跟著起哄:“賈志國!賈志國!”

演員楊立新演過很多角色,但很多觀眾最難忘的還是那個在情景喜劇《我愛我家》中戴黑框眼鏡、有點小迂腐勁兒、親切又夠生活氣的小知識分子“賈志國”。

最近,“賈志國”有了最新身份:北京人藝復排劇目《小井胡同》的導演。他并不是第一次當話劇導演,但故事橫跨越1949年后30年、擁有13條線索的《小井胡同》卻是一出極具挑戰的大戲。這一次,他需要帶著四五十號演員同自己一齊接地氣,成為真真切切的老北京底層市民。

“我沒有正經讀過導演”

幾十個演員進進出出、上上下下,《小井胡同》的排練廳熱鬧又擁擠。墻上掛著一幅1949年的北京地圖和幾張舊《人民日報》,楊立新坐在墻角認真看戲,偶爾叫停,“表演還是太緊。松一點,松一點。”

演員大部分是80后、90后,楊立新把他們稱為“同學們”或者“小青年”。很多人剛從戲劇學院畢業沒幾年,現實主義作品演得少,對戲里那段歷史完全沒概念。楊立新很頭疼。

《小井胡同》寫于1980年,是劇作家李龍云在南京大學讀書時的畢業作品。與1949年后那段歷史有關的作品不好寫,但《小井胡同》卻圍繞北京南城的五戶人家,細致描寫了1949年前夕、大躍進、文革初期、“四人幫”垮臺和十一屆三中全會以后五個時期,臺詞犀利、場景真實,很多人把它比作“建國后的《茶館》”。

1983年,北京人藝希望將《小井胡同》搬上舞臺,但內部演出三天后就被叫停,因為其描寫的五個時間段里竟然有四個時期都是執政者在政治上出現失誤的時候。直到1985年,它才在幾次修改后得以公演,由刁光覃導演,首輪即連演112場。在刁版《小井》里,楊立新剛好出演過一個小角色“小力笨”。

30年之后,導演楊立新帶著幾個演員騎自行車轉了半個北京南城,又請來閻崇年講解放后的現代史,鄭也夫講紅衛兵運動。他組織演員集體收看北京電視臺的專題片《從一大到十八大》,結果發現其中關于反右和文革的段落都一帶而過,只好回家“翻家底”,帶來一套1980年代末中國檔案館出版的《共和國五十年》,還有一本吉林出版社的《百年中國大事記》,給年輕演員惡補歷史課,從三反五反到人民公社,從公私合營到大鳴大放,從《海瑞罷官》到文斗武斗。排戲前一天,他們還一起看了樣板戲《海港》。

“我沒有正經讀過導演。”楊立新告訴《中國新聞周刊》。他干脆采取笨辦法,對詞時逐一跟演員分析動作目的,有說不好的對白就親自模仿一下;實在排不出來了,他就挽起袖子示范。“我現在排戲能給你示范,當年老刁排戲,示范?甭想!”他笑著跟小演員們開玩笑。

楊立新演戲時的習慣是給自己的每個角色都寫人物分析。做了導演,他就必須將每個人物的生活軌跡都過一遍腦子。比如,為什么反面角色“小媳婦”一開始就會有那么敏感的政治神經?楊立新想,她的丈夫小力笨建國時就是進步青年,而她1959年才離開家鄉、住進小井胡同,那么兩人的家鄉一定是離北京不遠的、先于北京解放的革命老區;而解放區農村的土改先于北京。她來北京時滿腦子都是地主買辦、中產小資產、半無產無產,面對城市平民階層,她必然覺得十分復雜,渾身警惕。

做完這個人物分析,楊立新告訴飾演小媳婦的演員岳秀清,“趕緊回去讀毛澤東的《中國社會各階級分析》。”

“趕鴨子上架”

2012年8月,劇作家李龍云因病辭世。人藝副院長崔寧和濮存昕、人藝黨委書記馬欣一同去李家吊唁,正好遇到楊立新。幾人說起復排《小井胡同》一事,“要是弄《小井》,誰來當導演?楊立新你來吧。”

“我在劇院可沒干過這個,”楊立新轉向濮存昕,“要我導,你們聽(話)嗎?”

濮存昕說:誰不聽誰是孫子。楊立新立即說:“我來(導)。”

在《小井胡同》之前,楊立新當過幾次導演,但幾乎每次都是被“趕鴨子上架”。2008年9月,北京人藝的編劇王梓夫、《作家文摘》社長劉進元讓他幫忙看一個紀念西南聯大建的劇本《我的西南聯大》,提提意見。他匆匆看了14頁,發現劇本幾乎是從頭寫起,人物沒有任何前史。

“話劇不能這樣寫啊。《雷雨》一開幕,周萍跟四鳳都懷了3個月的孩子了。你從挑行李到長沙再到昆明開始寫,這得弄一個四十集電視劇……”他說。后來,王梓夫、劉進元重寫了劇本。楊立新在排《龍須溝》,收到兩人發來的信息:你要不導,我們這劇本就廢了。

“我也不知道怎么排、從哪開始排,沒導過這么大的話劇。”他回憶。但到了昆明,云南省話劇團的演員說了第一句詞,他突然間就知道怎么排了。

戲里有一句臺詞是“媽,媽媽”,演員一張嘴,三個媽字平平淡淡地念了出來。楊立新立即搖頭糾正——在那個年代,普通人家喊“媽”,知識分子家庭出身的人喊“媽媽”。臺詞里為什么不是兩個“媽媽”?很明顯第一個稱呼必須重讀,帶有吃驚的語氣。

《我的西南聯大》演出后,楊立新一度對媒體表示,將在未來幾年里制作和演出幾部關于北京題材的話劇,甚至想過將來有機會能夠操作長達三天的連臺本話劇。另一部現實主義話劇《正陽門下》也很快提上日程,但由于出資方的問題,話劇最后沒能排成。但在北京人藝院慶60周年的大戲《窩頭會館》里,楊立新跟宋丹丹、何冰一起,出任了其中一幕戲的分場導演。

“當時他小試牛刀,完成得非常出色。”北京人藝副院長崔寧對《中國新聞周刊》評價。這成為楊立新導演《小井胡同》的原因之一。

得為每一個棋子多想

“北京人藝歷史上,很多成熟起來的好演員都轉成了導演,我們有這個傳統,”崔寧對《中國新聞周刊》說,“最重要的是,楊立新有這方面的資質,他愛動腦子,一邊演一邊關照周邊舞臺,有把握戲劇整體的能力。”

楊立新算得上是北京人藝的老員工,1975年,不到18歲的他為了躲避插隊,便扛著行李走進了北京人藝(當時還叫“北京話劇團”)。一年后,他開始跑龍套,第一個角色是給《萬水千山》里朱旭扮演的師長配戲,端著槍跟大伙在臺上跑來跑去。

當時,他住在北京人藝的“后三樓”,樓對面就是首都劇場,天天看演出、學習經驗。后來他搬到312房間,左面是李龍云、王梓夫等編劇的“創作用房”,右面則是叢林和高行健。楊立新當了好幾年群眾演員,導演刁光覃當時見了他,曾對別人這樣評價:“這個孩子將來是演大人戲的。”

后來楊立新知道,這是因為自己的長相比較“成熟”。1979年,他終于得到了自己第一個重要的舞臺角色——《日出》中的方達生。跟他搭戲、演陳白露的嚴敏求比他大17歲。1983年演《小井胡同》,戲里飾演他愛人“小媳婦”的又是比他大15歲的呂中。那段時間他還接拍了個兩集的電視劇,跟女主角談戀愛,對方是1936年出生的鄭振瑤,“演起來也還行。”他說。

1991年秋天,楊立新出演了自己的第一個電視劇角色《半邊樓》。他提前半個月進劇組,跟大家一起討論劇本,發現有個地方不符合生活邏輯:自己演的角色跟妻子離婚后,怎么可能對一直追求自己的女孩視而不見?此外,劇本里老寫自己的角色有個科研項目,但他到底研究的是什么?——觀眾不會接受虛的東西。

導演和臺長認同他的想法,可編劇不在,于是他決定自己改。“我當時已經在北京人藝16年了,有了一些經驗。” 楊立新回憶。于是,他根據整體劇情改了四場戲。

再往后幾年,他演了好多角色,可“演主角的機會不是太多”。但他專門歸納了演大配角的訣竅:決不能搶戲、拖戲、突出自己,但到關鍵時刻得有戲、出戲。他把這樣能在戲里引發新沖突的關鍵性大配角比作戲曲行里的“里子”。

而有大局觀的演員往往能做好微觀。1988年的《嘩變》里,他飾演的博德醫生只有八分鐘在臺上,但場場都被觀眾的掌聲送下舞臺。在《我愛我家》的眾多角色里,賈志國是一個機關工作人員,性格和特點不夠鮮明,最難表現。楊立新注意跟不同角色的對戲方式,讓這個角色出了彩。

楊立新在表演方面有一個理論:演員不僅是棋子,也應該站起來看一看棋盤。如今做了導演,他完全成了一個下棋者。他這樣總結這次《小井胡同》的“下棋”經驗:“你得為每一個卒子多想,它們過了河就回不來啦。”