統一與獨立視角下中蘇關系變數研究

王家兵

(1.中國傳媒大學南廣學院,江蘇 南京 211172;2.南京師范大學 公共管理學院,江蘇 南京 210023)

一

中蘇關系的內容十分復雜,這主要是因為當時的國際和各國內情況的復雜性決定的。中國政權經歷了廣州政府—南京政府—北京政府的轉變,在蘇方則經過了列寧—斯大林—赫魯曉夫及其以后等不同階段。中間穿插著共產國際、二戰、冷戰等世界性問題。正是這種多變的國內國際形勢,中蘇關系發生了此起彼伏的變化。筆者認為,在這不定的變數之中,統一與獨立的分歧構成中蘇關系變化之主題。統一與獨立是任何一個國家對外關系中都必須面對的重要問題,從國家的角度上來分析,獨立是一個國家主權的對外表現,指的是主權國家在其領土范圍的政治體內的成員有選擇自己認為合適的政府形式的自由。對這一要求的必要推論是不干涉原則,即一國無權干涉他國內政。在對外關系中就要求主權國家彼此之間相互尊重,獨立自主。獨立表現在國家間政黨組織活動的交往中,則要求各政黨根據自身的條件來處理政黨內部事務,排斥國外其他黨派的指使和干預。獨立性無論對于一個國家還是一個政黨來說都是主體在國際上合法身份得以確立的前提,所以獨立自主的要求自1648年《威斯特伐利亞和約》簽訂以來一直被奉為國家關系確認的圭臬。

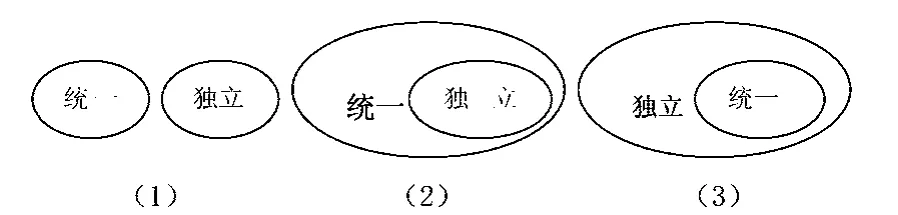

統一性要求有一個集中的領導中心存在。在國際范圍內,統一性則要區別對待。因為任何一個主權國家和別的主權國家在國際上的主體地位即合法身份是平等的,任何一國都不能享有指揮、控制和領導他國的權力,也不能有一個集中化的國際組織可以凌駕于主權國家之上。從國家主體的層面來看,獨立性高于統一性甚至排斥統一性。但統一性和獨立性在世界歷史上的體現都是相對的,特別是在強國與弱國、主權國與非主權國的狀態下尤為明顯。在不同條件(時代條件和現實條件)下,國家間、組織間的行為選擇反映出了統一與獨立的復雜變化。通常來說,統一與獨立的結構可以用以下的數學圖形來表示:

統一與獨立的關系呈現以下三種:第一,統一與獨立完全對立,即沒有相互關聯,要么統一,要么獨立。這在國際上的例證可以舉出兩種:一是宗主國與殖民地是完全的統一,統一于宗主國;二是彼此獨立的主權國家。第二,統一中有獨立,在國際上一方面是強國和弱國之行為選擇的需要,另一方面是宗主國與半殖民地的關系構成。第三,獨立之中有統一,這種情況在特殊條件下也有行為選擇的需要,通常情況下是獨立主體國家之間關系的典型表現。這種模式的出現是當代世界經濟、政治和文化發展的現實反映和客觀需要。在彼此獨立的前提下,存在著一些共同關心的問題需要國家聯合起來共同解決。

中蘇關系中的統一與獨立的變化正是根據中蘇兩國,特別是中國的變化而形成的多變格局。中國經歷了從不獨立到獨立,中國共產黨發生了從革命黨到執政黨的巨大轉變。而蘇聯作為一個獨立的大國本身沒有什么改變,改變的只是外在的形勢和條件。蘇聯因外在現實的轉變而逐步調整對華政策。這樣中蘇關系就表現出了復雜性和多變性。盡管中蘇之間的關系并不是宗主國和殖民地的關系,但事實上中蘇關系同樣表現出了極不平等的傾向。列寧秉承馬、恩遺志,將無產階級專政在俄國變成了現實,在看到世界無產階級革命的高潮已經來臨的情況下,為了把革命推向前進,實現世界革命;為了保衛和鞏固新生的蘇維埃政權,他把革命的目光投向了世界,在西方不亮東方亮之后,俄國向近鄰中國伸出了援助之手,要在東方推進殖民地民族解放運動,不能沒有中國革命。而當時的中國革命經過了向西方學習以圖強的努力失敗之后,把目光也從西方轉移到了東方,“走俄國人的道路”成了中國革命的歷史選擇。從這我們可以看出,中俄革命的聯袂也是統一的共同需要,但中國是一個半殖民地國家,國內政出多門,共產主義的意識還處于襁褓之中,中蘇關系就是在這種條件下開始了統一與獨立的形成和發展。

二

無論出于革命的需要還是出于國家利益的需要,從20世紀20年代至80年代,中蘇關系發生了圍繞著統一與獨立的系列變化。統一與獨立突出地表現在三個方面:第一,意志的統一與獨立。由于蘇聯是世界頭號社會主義大國,在革命過程中,世界無產階級的運動方向、思想等基本上都出自莫斯科。二戰前后,蘇聯成為抗擊西方霸權的唯一具有規模和實力的社會主義強國,其他社會主義國家集結其麾下,統一抵御來自西方的威脅。基于這一系列的客觀事實,中蘇相比,蘇聯要求中國堅決執行它的意志和路線也不是沒有一定道理。但是同處在無產階級革命條件下蘇聯和中國的國情差異很大,貫徹執行蘇聯的意志和路線“條條道路通蘇聯”未必就都符合中國的實際。中國革命從根本上來說還是要靠中國人民來完成,因此,對于來自莫斯科的統一意志,從理論上中方會做出三種反應:一是蘇方意志正確也符合中國實際則應當接受;二是蘇方意志正確但不符合中國實際,則應當不接受;三是蘇方意志不正確,不管符不符合中國實際則均不予接受。另外,隨著中國革命和建設的發展,中共也在革命和建設中不斷積累經驗,在實踐中創造性地提出了基本上符合中國實際的思想和路線。所以對于莫斯科的統一要求,中國則根據實際情況做出了不同的反應,在吸取了慘重的代價之后,也表達了強烈的不滿。在八大會議期間,毛澤東曾說過:“共產國際運動中要一個平等的兄弟黨聽從于另一個兄弟黨的話,服從于另一個兄弟黨的政策、策略和利益,跟著另一個兄弟黨的屁股后面跑的壞習氣、壞傳統是一種極為嚴重的不正之風。”[1](P609)第二,行動上的統一與獨立。在20世紀,蘇聯與中國相比對外影響要比中國深遠得多,故而在對外關系和對外行動上往往表現為蘇聯怎么做我們就怎么做,與蘇聯保持步調上的一致。蘇方基于它的內部實力和對外影響在很大程度上要求其他兄弟黨和兄弟國對它進行追隨。當然跟著蘇方走,與其保持行動上的一致對于中方來說確也起到了同盟對敵,對于革命有利的一面,然而在蘇方的行動中也存在著許多有利于蘇聯而有損或可能有損中國的國家利益和政黨利益的行為,因此有關行動上與蘇聯保持一致還是自行決定也就在中蘇雙方體現出來。中國共產黨隨著自己力量的成熟與壯大,在追隨蘇聯步伐的問題上逐漸有了自己的思考。第三,國家利益上的統一與獨立。在國際交往中,國家利益依然體現著至上性,它是一個主權國家采取對外政策的出發點。中蘇關系中的統一與獨立在國家利益上的表現極為明顯。在中蘇交往中,蘇方表現出了強烈的民族利己主義,甚至不惜損害中國利益為代價以納入它的戰略軌道。中國對于蘇聯的政策就本國的利益而言也采取了針鋒相對的斗爭。可以說,國家利益的統一與獨立是中蘇統一與獨立狀態的根本,它決定了其他兩個方面。中蘇統一與獨立的三大表現在20世紀20年代至80年代的中蘇關系中的不同階段都有顯著的體現。

三

中蘇關系的統一與獨立在列寧時期主要表現為列寧創建共產國際并促進中共與國民黨合作一事。列寧創建共產國際為了在全世界,特別在歐洲推廣俄國革命的經驗,促進并加速共產主義革命在全世界的勝利。在歐洲革命高潮逐漸消退之后,列寧把目光轉向了東方。列寧認為,無論是西方的無產階級革命還是東方的民族民主解放運動,打擊的對象都是國際資本帝國主義,都對鞏固新生的蘇維埃俄國有利。這樣,魏金斯基就被共產國際派往中國開始了俄國直接介入中國革命,援助國共兩黨。對于列寧的東方行動,當時的中共和國民黨都采取了統一于蘇俄的策略。列寧之后,斯大林進一步加大了對華介入力度。繼魏金斯基、馬林之后,鮑羅廷、越飛、羅易、羅明納滋、諾伊曼、米夫、李德、加倫將軍、崔可夫元帥等諸人被派往中國。一方面,他們冒著生命危險從事革命活動;另一方面,他們作為斯大林的“欽差大臣”又常常頤指氣使,力圖包攬中共中央事務[2](P4)。年幼的中國共產黨在缺乏經驗和理論的現實條件下,在大革命時期基本上貫徹了蘇聯的意志和路線,統一于共產國際名義下的領導。這其中有對中國革命有利的一面,同時嚴格的統一也極大地損害了我國國家和民族利益。在此期間,以陳獨秀為首的部分中共領導雖然也對黨內合作表示了不滿,但終究未能堅決地做出自己的決定。獨立性的萌芽被聲勢巨大的統一性所扼殺。在土地革命時期,為貫徹斯大林的“第三階段”理論和“第三時期”理論以及“城市中心”論,共產國際不僅派顧問插手干預中共內部事務,同時還在留蘇人員中挑選其代理人。中國土地革命時期,共產國際先后批判了陳獨秀代表的“右傾”機會主義和瞿秋白代表的“左”傾盲動主義,在幫助中共糾正錯誤的同時也加強了對中共的控制,使莫斯科與中共的關系發生了重大的變化,中共獨立自主性越來越小。

從瞿秋白到王明“左”傾思想進一步升級,貫徹“國際路線”幾乎將中國革命力量斷送,以毛澤東為首的中共黨人也對來自莫斯科的指示表示懷疑,并大膽地抵制,首先開始了以農村為中心,走農村包圍城市武裝奪取政權的道路。這是對斯大林過高估價國民黨和對中共不信任的一次有力回擊,也是中共走向獨立的一次突破。但盡管毛澤東付出了極大的努力仍被莫斯科派所壓倒,所剩的唯一結果就是戰略大轉移——長征。遵義會議在中蘇通信中斷的情況下召開,這使得中共中央第一次破天荒地獨立自主地做出重大決策,盡管它沒有從根本上打破中共黨內對莫斯科的迷信,但畢竟使中共獲得了很大的獨立性。莫斯科的政治氣候隨著國際形勢也發生著改變,斯大林對以毛澤東為首的獨立革命道路由不滿逐漸轉為基本肯定。1935年,共產國際七大的召開無疑為中共解除蘇聯的統一繩索創造了政治前提。毛澤東更多地注重中國實際,而莫斯科主要考慮的則是蘇聯的利益和需要。在如何促進抗日民族統一戰線的實現的形式上,突出地反映在對西安事變的態度上,中共予以極大的支持,而莫斯科則對張、楊大加指責說:“張學良兵變是德日協定簽署的直接后果。”[3](P46-47)

抗日戰爭爆發以后,蘇聯出于其利益上的考慮,把精神更多地給了中共,而把物資則更多地給了國民黨,并將抗日的希望寄托在蔣介石身上,對國民黨制造的反共摩擦實行偏袒和遷就,從一定程度上增加了中共在抗日民族統一戰線中獨立自主的困難。蘇德戰爭打響以后,蘇聯要求中共出兵邊境以抗擊日寇,再次提出“保衛蘇聯”的口號。對諸如此類的言行,毛澤東同志進行了策略性的抵制。斯大林因此說:“中國共產黨人不是真正的共產黨人,他們是‘人造黃油式的共產黨人’。”《雅爾塔協定》簽訂也無疑以犧牲中國利益為代價而獲取蘇軍進軍東北。再有抗戰結束以后,對于蔣介石假和平真內戰的詭計,蘇聯則要求中共放下武器,在中共的努力失敗以后,蘇聯則當了騎墻派坐山觀虎斗,惟恐自己被卷入戰爭引起美國懷疑。1949年,毛澤東、周恩來等訪蘇期間,斯大林不愿意放棄過去在中國獲得的特權,甚至仍想在中國東北和新疆建立蘇俄的勢力范圍,常以一種不平等的姿態來談判,毛澤東后來非常生氣地說:“什么兄弟黨,不過口頭上說說,實際上是父子黨,是貓鼠黨。”[4](P324)同樣,斯大林在朝鮮戰爭問題上的言行不一、猶豫不決首先考慮的也是蘇聯的利益,這不能不說是它民族利己主義的表現。

斯大林以后,從20世紀50年代到80年代,中蘇關系經歷了重大的波折。短暫的中蘇“蜜月”之后裂痕開始出現,蘇聯從大國主義、大黨主義出發,憑借其在冷戰中的特殊位置和影響,把社會主義其他兄弟國家納入它的對外戰略軌道。這時,新生的中華人民共和國的領導人非常珍視這來之不易的國家獨立和主權,對于蘇聯的“老子黨”行為給予了堅決的反擊。長波電臺、聯合艦隊一事被雨打風吹之后,中蘇交惡逐步升級。從雙方的分歧和斗爭來看,依然圍繞著統一與獨立展開。無論在意志、行為還是國家利益方面中國領導人都有自己的發言和行為選擇,無論是美國還是蘇聯都不能再打中國的算盤。在這一點上,蘇聯領導人并沒有清醒,故態復萌。20世紀50年代初建立起來的平等關系很快夭折,雙方在意識形態、國家利益等方面又展開了要統一于蘇聯還是要謀求獨立的斗爭,以力求外交的主動。20世紀80年代,勃列日涅夫發表塔什干講話,中蘇兩國僵硬的“冰雪”開始消融;戈爾巴喬夫上臺后,中蘇平等關系的正常化出現新勢頭。鄧小平所說的“結束過去,開辟未來”也就成了明智的選擇。統一中的獨立終究要為獨立中的統一所代替。進入新世紀新階段,中俄平等關系的對話和發展也充分地說明“只有相互尊重才有相互發展”。

[1]師哲.在歷史巨人身邊[M].北京:中央文獻出版社,1991.

[2]袁南生.斯大林毛澤東蔣介石[M].長沙:湖南人民出版社,1999.

[3]馬寶華,烏傳袞.蘇聯及共產國際對西安事變的反應[J].文獻和研究,1986(6).

[4]毛澤東外交文獻[M].北京:中央文獻出版社,1994.