高秉涵:用20余年圓同鄉老兵“回家”夢

文/魯齊

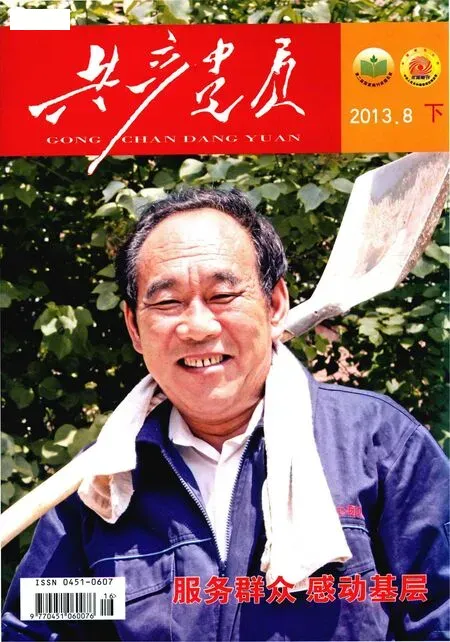

20多年時間里,他先后護送百余名同鄉老兵的骨灰回大陸安葬,讓他們終圓“回家”夢。20多年的堅持,讓他成為“感動中國”2012年十大人物。“海峽淺淺,明月彎彎。一封家書,一張船票,一生的相會。相煎倍覺離亂苦,近鄉更知故鄉甜。少小離家,如今你回來了。雙手顫抖,你捧著的不是老兵的遺骨,一壇又一壇,卻是滿滿的鄉愁。”這是屬于他的頒獎詞。他,就是高秉涵。

逃亡臺灣 母恩難忘

高秉涵出生于山東菏澤。1948年,13歲的高秉涵被迫離開母親宋書玉,從山東菏澤逃到了江南。他歷盡艱難,用了6個月時間,穿越6個省份,走了2000多公里路,最后擠上了由福建廈門開往金門的輪船,漂泊到了臺灣。

初到臺灣,對于一個年僅13歲的舉目無親的孩子來說,生存無比艱辛。“當時到處都是難民,誰幫得了誰呢?沒有住的地方就露宿在火車站;沒有吃的,我就去垃圾場找。最大的敵人就是狗,有時候就連狗都不理的東西都要吃,就這樣持續了兩個多月。”

后來,高秉涵考上了當地夜校的初中部。經過6年半工半讀的艱苦歲月,他如愿考取了臺灣國防管理學院法律系,畢業后又考取了法官。10年法官生涯后,他辭掉工作,建立起自己的工作室,后來成為臺灣著名的律師。雖然功成名就,但高秉涵無時無刻不在思念自己的故鄉,思念自己的母親。他經常在夜里夢見自己變成了海鳥,飛過大海回了家。

1979年,高秉涵去國外開會,有大陸代表與會,他寫了家信,想請他們轉交卻又不敢。“當時要求我們六不:不接觸,不交流,不拍照……而且一起出去的人要互相監視。”后來,這封信是他委托同學,經由英國、美國才寄到了山東菏澤的小高莊——他出生的村莊,收信人是他的母親宋書玉。他在信中寫道:“娘,這么幾十年,我還有這個毅力,還要活著,就是為了最后能夠活著見你一面。娘,你要等我活著回來。”

1980年5月12日,高秉涵收到了來自故鄉的第一封家書。展信之后,他悲泣不已,原來母親已于一年前去世。回信的是他的弟弟:“除夕晚上這一餐,母親幾乎沒吃過飯,都是淚流滿面。母親在餐桌上放一個碗一雙筷子,念叨著:‘春生(高秉涵的小名),不管你活著沒活著,過年了,你就陪媽媽再吃一餐吧。’”

高秉涵說,母親去世后,人們在她枕頭底下發現了兩件東西,分別是他幼年時的小照片和他曾穿過的小棉襖。當年給自己做這件小棉襖時母親哼唱過的旋律,高秉涵記得很清楚:“冷風兮兮,冷雨凄凄,流浪的人兒需寒衣。”有人問他為什么能記得這么清,他有些心痛地回答道:“我需要寒衣,我需要媽媽,寒衣就是代表媽媽是不是?冷雨、冷風代表大時代洪流沖擊,我需要溫暖,需要媽媽。”這位快八十歲的老人,說“媽媽”二字時,用的是娃娃才有的聲調。

鄭重承諾 躬身踐行

母親在世的時候,未能床前盡孝,讓高秉涵抱憾終身。他決定以另外一種方式盡孝,來彌補心中的愧疚。他說,我現在做的事情,肯定是母親希望我做的。

1995年,菏澤旅臺同鄉會成立。它既是一個聯誼鄉情、關懷照顧鄉親的民間社團,也是一個愛國家、愛民族、反“臺獨”、促統一的群體,高秉涵是它的創始人和現任會長。

當年逃亡到臺灣的菏澤老鄉大多沒有文化,在臺灣的生活很艱辛,許多人直到終老都是孑然一身。高秉涵是知名律師,經濟條件好,又有一副熱心腸,老鄉們有事就向他求助;高秉涵則有求必應,把自己的辦公室變成了菏澤老鄉活動的場所、團聚的“家”。

眼看著人近黃昏而歸鄉無期,很多同鄉老兵就把“回家”的希望寄托在了高秉涵身上。他們囑咐他:“老弟啊,我是沒有希望回去了,你還年輕、有機會,如果我死了,你有朝一日能回家,一定要把我的骨灰帶回去……”就這樣,一個、兩個……高秉涵肩負了很多深情的囑托。

1987年,《臺灣地區民眾赴大陸探親辦法》正式實施,禁錮兩岸近40年的鐵幕就此被打破一角,可惜的是,許多老兵直到人生謝幕也沒能趕上這一天。為了自己的鄭重承諾,從那以后,高秉涵頻繁往返于兩岸之間,先后把上百名老兵的骨灰從臺灣送回老家安葬。骨灰罐是大理石做的,一個七八斤重,而他的體重僅有四十四公斤。他一次帶兩個,放在拉桿箱里,坐飛機運回大陸。

“我每次都是親手捧著他們的骨灰盒,這樣才安心,有時候在路上,會在心里默默和他們說話。”高秉涵說。其中很多老兵,已經沒有任何親人。遇到這樣的情況,高秉涵就找到老兵所在村子的大槐樹或者玉米田,一邊撒著骨灰,一邊跟他們說話:“我把你帶回家啦,落了土,你安心吧。”

近鄉情怯 悲喜交集

“老家在哪里,哪里就是故鄉,出生在哪里,哪里就是故鄉。有人總盼著歸鄉,有人常急著離鄉。歸鄉是去尋找自己的老家,離鄉是為子女創造另一個故鄉。我的故鄉不是河北省房山縣的周口店,也不是山西省洪洞縣的老鴰窩。我在異鄉漂泊中另起了新家園,而漂泊前的家,就是我的故鄉。所以,我的故鄉在山東菏澤。”這是高秉涵寫在自己《天涯感悟》一書的開篇語。

很多個夜晚,當鄉愁無限蔓延時,高秉涵的心頭便會被淚水浸濕。很自然的,在“感動中國”2012年十大人物頒獎典禮上,他說出了那句流傳一時的話:“沒有在深夜痛哭過的人,不足以談人生。”

回到菏澤之前,高秉涵曾通過另外一種方式接近故土。上世紀80年代初,一位已經移民阿根廷的菏澤老鄉回鄉探親,途經臺灣時帶了一些家鄉的泥土和小吃。三公斤的土,分給一百多個菏澤老鄉,一家只有一調羹。高秉涵把一半土鎖到了保險箱里,另一半分七次沖水喝下。“水是從我嘴里面進去了,但是水一剎那之間又從我眼里出來了。掉的淚何止七壺呀。元朝有一個作曲家,說是斷腸人在天涯。只有真正流浪在外,無歸期的人才會斷腸。”而當時分得的3個耿餅和1個燒餅,直到放得發霉了高秉涵也沒舍得吃。因為看著它們,他仿佛就能聞到故土的氣息。

1991年5月,高秉涵初次回到故鄉。在村口,他一個人呆了半個小時,不敢走進去。“我怕,怕進去。那種心情,用文字沒辦法形容,近鄉情更怯,老祖宗真是偉大,那真是形容到家了。”村口一個老人問他,先生你找誰呀。他一看,說話的人竟是他童年的玩伴。他問“糞叉子”還在嗎?過了一會兒,有人拄著拐棍一點一頓地來了,喊他“春生哥”。他摟住已經鬢發皆白的童年玩伴,嘴里說著“糞叉子,我不嫌你臭”,笑淚交加。家里的房子都不在了,親人也都已經離開了。他看到老榆樹猶在,就拉了一把榆錢,塞進嘴里嚼幾下,感嘆唯一沒變的,只剩口中這一點新鮮的苦澀滋味了。

每在夜深人靜時,高秉涵總感嘆人生坎坷,不堪回首。但他同時表示,如果有人問他:難道一生都沒有得意的事嗎?他將不假思索地回答:我曾背著上百壇老兵的骨灰回到他們的老家,這是我在人生旅途上最得意的事,也讓我的人生有機會發一點光,照亮那些需要光的地方。