日本新世紀戰(zhàn)爭文學的新變研究:反思與迷惘:日本文學如何反思侵略戰(zhàn)爭

王智新

(日本早稻田大學,日本東京1698050)

前言

作為一個中國人,首先我不認為日本人是先天性的“無反省國民”。正如對規(guī)定了放棄戰(zhàn)爭和不擁有戰(zhàn)爭力量的《日本國憲法》第九條得到日本國民堅決和廣泛的支持所反映的,在戰(zhàn)后的日本社會,和平意識已經(jīng)緊緊地在國民之間廣泛地扎根。這里的和平意識在我看來是有一定局限性的。

日本作為二戰(zhàn)的戰(zhàn)敗國,在“東京審判” 和“舊金山和約”面前它確實低下了頭,并對戰(zhàn)爭的殘酷性和危害性做了一定的反思。但是他們認輸不認罪,對其中殘酷性與危害性還存在一定的爭議。而和平意識的另一個局限性就是目標的唯一性。

雖然放棄了戰(zhàn)爭和放棄了戰(zhàn)爭力量,但是,日本是一個有著強烈武士道精神的民族,強烈的民族主義還使得他們自認為是“有色人種的精英”。時至今日,仍還有不少日本人堅持認為自己的親人是為抗擊歐美的入侵,保護東亞的和平而戰(zhàn)死在中國乃至亞洲其他戰(zhàn)場,為此他們還繼續(xù)在各個方面對亞洲各國進行干涉,不僅僅是中國,朝鮮和韓國也仍都是日本干涉的對象。

日本是如何反省的,這是我報告的主題。本文將通過文學—以不同的形式(稱作體裁)表現(xiàn)內(nèi)心情感和再現(xiàn)一定時期和一定地域的社會生活的這一文化表現(xiàn)形式,來分析日本是如何反省的和反省了什么及其原因所在。

一

日本是東亞地區(qū)唯一一個兩次世界大戰(zhàn)都參與,并且是發(fā)動第二次世界大戰(zhàn)的三大罪魁國之一,給周邊國家和亞洲人民留下了巨大的戰(zhàn)爭創(chuàng)傷。這場大戰(zhàn)不僅在時間上與現(xiàn)在很近,而且也是迄今規(guī)模最大的一場戰(zhàn)爭,也是對日本影響最深的一場戰(zhàn)爭。在這場戰(zhàn)爭中,日本始終處于一種極其特殊的地位;它既是三個戰(zhàn)爭發(fā)動國之一,也是唯一受到原子彈轟炸的國家。更為令人擔憂的是對這樣一次人類歷史上史無前例的戰(zhàn)爭,日本迄今為止仍還沒有正確的認識,反省的也不徹底,近年來篡改戰(zhàn)爭歷史和否認侵略戰(zhàn)爭等令人瞠目行為越來越露骨。今年3月,習近平主席在俄羅斯期間高瞻遠矚地提出“維護二戰(zhàn)成果和戰(zhàn)后國際秩序”。維護和尊重二戰(zhàn)成果就是要開萬世和平,永無干戈;只有維護和發(fā)展了二戰(zhàn)的成果,我們才能繼續(xù)進行社會主義四個現(xiàn)代化的建設,才能有一個實現(xiàn)中國夢的良好國際環(huán)境。

日本當代文學幾乎都與二次世界大戰(zhàn)密切相關,但是其主題既不是反對侵略戰(zhàn)爭,也不是反對戰(zhàn)敗,而是從人道主義的立場出發(fā),對世界大戰(zhàn)進行反思,描寫戰(zhàn)爭的殘酷,[1]戰(zhàn)時經(jīng)濟困乏以及給普通民眾造成的感情扭曲等的心理創(chuàng)傷。作品中都或多或少地流露出反戰(zhàn)、厭戰(zhàn)的思想意識,其中既有深層次的社會、政治、思想、文化等方面的原因,也與作家的個人體驗密切相關。縱觀日本二戰(zhàn)后的文壇,無論從數(shù)量上或質(zhì)量上說,這一意義上的反戰(zhàn)文學一直占主導地位。

日本反戰(zhàn)文學主要包括兩個內(nèi)容;一是對戰(zhàn)爭的揭露,二是對核戰(zhàn)爭的反對。第二次世界大戰(zhàn)期間,日本文壇受法西斯勢力的嚴格控制,幾乎不能發(fā)表什么反戰(zhàn)言論和反戰(zhàn)作品。戰(zhàn)爭結束后,長期積蓄在作家心里的反戰(zhàn)情緒便如洪水般奔騰直瀉、勢不可擋。各式各樣的反戰(zhàn)文學應運而生,反戰(zhàn)成為當時文壇最引人注目的話題。從這個意義上可以說,日本當代文學是從反戰(zhàn)文學起步的。但是也毋庸諱言,由于戰(zhàn)前的錯誤教育和輿論導向,日本人和日本作家對日本軍國主義者發(fā)動的這場侵略戰(zhàn)爭的認識和態(tài)度不盡一致,所以日本當代反戰(zhàn)文學并不是清一色的反對侵略戰(zhàn)爭的文學,也存在打著反戰(zhàn)的旗號為軍國主義分子招魂和美化侵略戰(zhàn)爭的所謂反戰(zhàn)文學。二者針鋒相對、壁壘分明。

二

日本民族自從進入中世紀以來,幕府執(zhí)政武家政權長期當家,造成這一民族長久以來“尚武”,成為一個軍事集團色彩強烈的國家,在古代作品中也有很多描寫戰(zhàn)爭的作品,如《平家物語》等。近代開國后,大量資方文化傳入,主要是西歐的技術,映襯出日本的落后性。為了扭轉(zhuǎn)劣勢,日本舉國大張旗鼓開展了洋化運動。有人發(fā)明了“和魂洋才”這個體面的詞匯,大力獎勵技術的洋化,而鼓吹保持“和魂”,也就是精神方面,保持原樣即可。并非是因為優(yōu)秀才保持原樣。精神文化的優(yōu)劣不像生產(chǎn)技術那樣直觀,特別是文化藝術領域,還存在語言的差異。

明治維新初期,日本流行政治小說,對當時的政治,軍事以及社會現(xiàn)象進行批評和抨擊。由于在鳥銃傳入種子島以來傳統(tǒng)的日本,技術的洋化立即與富國強兵聯(lián)系起來。被這種洋化運動排擠在外的作家們所具有的強烈的遭排斥的局外人意識,遽然地演變?yōu)闃O端偏激的民族主義意識,偏執(zhí)地鼓吹日本要“向世界雄飛”。要“向中國擴張伸權”,同時又狂妄地提出什么“南進論”,“北進論”,毒化近代國家國民的心靈。而就在這一階段的甲午戰(zhàn)爭和日俄戰(zhàn)爭的勝利,更令日本全國上下民族主義情緒膨脹,熱血沸騰,整個日本社會進入利令智昏的境地。

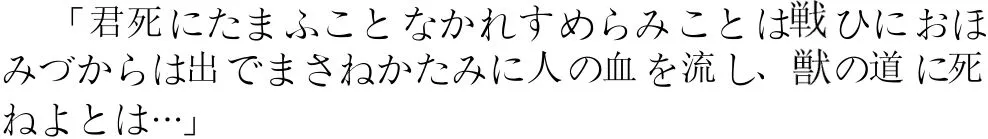

1894年中日甲午戰(zhàn)爭爆發(fā),德富蘇峰①立即發(fā)表《征討清國的真實意義》,出版《大日本膨脹論》,鼓吹甲午戰(zhàn)爭是“膨脹的日本實行膨脹實踐的最好時機”。在甲午戰(zhàn)爭中充當隨軍記者的國木田獨步②在報紙上連載的長篇報告文學《愛弟通信》 (1895),描寫在朝鮮戰(zhàn)場的《陣中日記》 (遲冢麗水),《大村少尉》(川上眉山),荻原塑太郎的《原田重吉的夢》(戰(zhàn)后改名為《日清戰(zhàn)爭逸聞錄》),德富蘆花③的長篇小說《不如歸》(1898)及泉鏡花的《凱旋祭》等,有關甲午戰(zhàn)爭的文學作品成為當時日本最暢銷的讀物。新生日本帝國孤注一擲,險勝沙俄帝國的日俄催生了大量的文學作品。櫻井忠溫的《肉彈》(1906年)是根據(jù)他自己戰(zhàn)場從征的親身經(jīng)歷加工的。水野廣德的《在此一戰(zhàn)》(1911年)再現(xiàn)了日本海軍艦隊與俄羅斯艦隊激戰(zhàn)的情形,將日本國民的好戰(zhàn)狂熱提升到了新的高度。就在日俄戰(zhàn)爭最為白熱化時期,針對羅曼諾夫王朝,俄國文豪托爾斯泰發(fā)表了一篇抨擊戰(zhàn)爭的文章,日本的報紙刊載了此文。受到從敵國傳來的反戰(zhàn)訊息刺激的日本女詩人與謝野晶子(Akiko Yosano1878—1942),以對半年前被征發(fā)參加旅順包圍戰(zhàn)的弟弟訴說的形式,在1904年《明星》9月號共公開呼吁:《你,別去死!》

與謝野晶子有個弟弟叫籌三郎,非常愛好文學,但為了繼承家業(yè)只好放棄。明治37(1904)年夏天,籌三郎被一紙召集令征到第4師團8連隊當兵,不巧正趕上參加日俄戰(zhàn)爭中的旅順要塞攻堅戰(zhàn)。大家知道,被乃木稱為“鐵血覆山山改形”的攻擊戰(zhàn)中,日方用的完全是肉彈戰(zhàn)術,六天中日軍共傾瀉28英寸炮彈五百余噸,整個戰(zhàn)爭日軍死傷人數(shù)達59 000人,比俄軍多30 000人。當時,旅順苦戰(zhàn)的戰(zhàn)報每天在報紙上登載,與謝野晶子懷著對至親同胞的真摯感情,為弟弟的安危擔驚受怕。她把這種感情直言不諱地寫進了和歌,詩的標題也是開宗明義:《你,別去死!》副題是“嘆身處旅順包圍軍中之弟”。全詩共五段,現(xiàn)僅介紹其中最為最痛烈的一段如下:

《你別去送死》

嘆旅順圍剿軍中的弟弟

啊!吾弟,我為你哭泣,千萬不能送死去。

你是雁序最末之子,爹娘寵愛于一身。

春暉庭訓遵正道,難道教你去殺人?

二十四載恩情重,詎料天涯成亡命。

為何你要去送死,旅順存亡何關情。

你可知,

吾家世代陶朱業(yè)**,背祖遠征無先例。

吾弟不要去送死,君王逍遙復逍遙。

讓你替他去灑血,讓人殉在虎狼道。

血染沙場為哪般?難道此謂光榮死?

君王若有愛民心,如何想象這一切。

啊吾弟!你不該去征戰(zhàn)送死。

去秋娘送爹長逝,悲嘆未息今送你。

肝腸寸斷佳無依,孤苦伶仃常飲泣。

人言圣代多安康,誰憐老母白發(fā)絲。

門簾后邊慟聲咽,裊娜新娘生死別。

恩愛無比才十月,不忍從此成永訣。

試想可憐少女心,本欲青藤繞樹依。

你是她唯一依靠人,啊吾弟!你不要送死去。

**日本人以長子繼承父業(yè)和財產(chǎn),故作如此說。

這首反戰(zhàn)歌一經(jīng)發(fā)表,便遭到一些狂熱于日俄戰(zhàn)爭的文人的猛烈批判,“身為皇國的國民,此為不敬之舉”。文藝評論家大町桂月言辭激烈地譴責道:“與謝野晶子是亂臣賊子,是國家應以國法論處的罪人。”對此,與謝野晶子毫無退縮的意思,為了反駁,她在《明星》11月號上發(fā)表《打開的信封》,前言寫道“論愛國的熱情,我不輸給任何人”,接下來,“只要是女性,都會厭惡戰(zhàn)爭。如時下流行,`赴死'、`赴死'常掛在口,討論什么事都要擺出忠君愛國和教育敕語,難道就不危險嗎,詩歌就是詩歌,不抒發(fā)真情的詩歌,還有什么價值可言。”與謝野晶子不但沒有屈服在這些指責下,翌年,她的詩歌集《戀衣》刊行,再次登載了《你不要送死去》。

日俄戰(zhàn)爭是垂死的沙俄帝國與新興的日本帝國,在中國的領土上展開的一場非正義的廝殺,戰(zhàn)爭打的激烈異常為中外戰(zhàn)爭史上所罕見,與謝野晶子擔憂自己弟弟的命運,喊出了不能為帝王去送死的強音,在當時來講是非常難能可貴的。但是她卻沒有看到化為戰(zhàn)場的旅順人民生靈涂炭的遭遇。與根據(jù)自己作為隨軍醫(yī)生參戰(zhàn)的經(jīng)歷描寫戰(zhàn)爭殘酷,士兵悲慘的田山花袋④的《一兵卒》以及芥川龍之介⑤的《將軍》等一起構成了近代日本反戰(zhàn)文學的主流。后者著力描寫了日軍敢死隊精神上的盲目、無奈和瘋狂,對照表現(xiàn)出中國抗日志士的鎮(zhèn)定從容、大義凜然和視死如歸,辛辣諷刺了侵華日軍“持槍盜賊”的本質(zhì),矛頭直指日軍偶像被尊為“軍神”的乃木希典大將。這一切是在日本軍國主義方興未艾之時形成的,是在日本本土中心發(fā)出,誠可謂是日本近代文學史上表達反戰(zhàn)意識的先聲,同時也奠定了近代日本文學對戰(zhàn)爭的態(tài)度。但是,中國的人文主義、文化至上的傳統(tǒng)幾千年來產(chǎn)生出輕武的風氣,“好鐵不打釘,好男不當兵”,這句有名的俗語就是證據(jù)。而日本則不然,由于總體“尚武”,公開提倡“花中櫻花,人中武士”,人中的豪杰自然成了“武士”。雖然日本很多作家在描寫武士時盡量將他寫的溫良恭儉讓,彬彬有禮,但是剝?nèi)ツ菑堉袊褰潭Y儀的外表,我們看到的是一張殘忍,暴戾,乖僻,嗜血如命的武士嘴臉。

三

世界上無論哪個國家,民族,當這個國家或民族進入全民戰(zhàn)爭狀態(tài)的時候,即使是在政治高壓狀態(tài)下的無奈的戰(zhàn)爭,或多或少也總會有一些具有良知的人士成為反戰(zhàn)斗士,他們會堅決而義無反顧地奮起反抗,反抗任何形式的戰(zhàn)爭,特別是那些喪失人類天良和反人類的戰(zhàn)爭,這些斗士們的行為和意識,總會以文學為戰(zhàn)斗武器,文學作品會成為他們帶聲響的匕首和投標。可是就這一點來說,作為日本這個民族在整個二戰(zhàn)期間,在法西斯軍部的高壓統(tǒng)治之下,明治以來形成的反戰(zhàn)文學傳統(tǒng)產(chǎn)生了斷層,尤其是20世界30年代以后,這是極不正常的,因而也就說明,日本民族的血液中流淌著好戰(zhàn)和善于侵略的極端民族特性。可以說,從整個人類的歷史角度來說,這是扭曲了的民族性格。法西斯軍采取高壓政策,裹挾人民參加侵略戰(zhàn)爭,教育和文學也都為虎作倀,起到了推波助瀾的作用。日本的文學評論家,廣島大學教授水島裕雅⑥將那個時代日本的文人分為四大類;1.是剛正不阿,正面對抗,最終遭到逮捕關押;2.對自己以前的反戰(zhàn)言論表示懺悔,發(fā)表聲明表示拋棄自己的立場(日本人稱之為“轉(zhuǎn)向”),轉(zhuǎn)入沉默或是寫一些不疼不癢的小品;3.全面投入法西斯懷抱,充當御用文人;4.抑制自己的感情,寫一些與時局政局無關的文章,抑或是私下里寫些反戰(zhàn)作品,但不發(fā)表。

水島繼續(xù)分析到,其中選擇1的日本作家非常少只有二三個人,上述的小林多喜二⑦算一個,另外還有一個是宮本百合子⑧。小林多喜二在東京街頭與地下工作者聯(lián)絡時,遭到特高警察的襲擊而被捕,數(shù)小時后即被毒打致死。小林之死是日本左翼文學運動的分水嶺。宮本也在同年被逮捕,沒經(jīng)審判就一直被關押,直到戰(zhàn)敗后才被釋放。選擇2的日本作家也不多,中野重治⑨就是其中的代表。在小林逝世的那年6月,日共領導人佐野學和鍋山貞親發(fā)表文告,聲明“轉(zhuǎn)向”,也就是放棄革命思想,脫離革命運動。由此造成進步作家組織內(nèi)部發(fā)生了劇烈的動搖和混亂,大批黨員、作家紛紛“轉(zhuǎn)向”,變節(jié)投降。但選擇3的著名文人很多,如被譽為“國民詩人” 的北原白秋⑩就曾接受法西斯軍部的要求,寫了很多贊美戰(zhàn)爭的詩歌;高村光太郎?擔任`文學報國會'詩歌部部長,成了名副其實的“戰(zhàn)爭詩人”,德富蘇峰更是老當益壯充任大日本言論報國會、大日本文學報國會會長,先后拋出《昭和國民讀本》(1939年),以教化民眾,使其盲從戰(zhàn)爭,當日本戰(zhàn)敗日益接近時又炮制《必勝國民讀本》(1944年),號召民眾與軍國主義分子一起垂死一搏;火野蘆平作為戰(zhàn)地記者隨軍參加攻打徐州的徐州會戰(zhàn),寫下了《麥子與士兵》,成為“報國文學”的樣板,受到國民狂熱的追捧,銷售量超過一百萬部。后他又繼續(xù)寫了《土與士兵》,《花與士兵》等士兵系列小說。第4種人為數(shù)不多,其代表人物有唯美派代表作家永井荷風,堀辰雄,原喜民等。永井對人生抱消極態(tài)度,對現(xiàn)實社會不滿,卻又沒有叛逆的勇氣,只好追懷過去,一方面在創(chuàng)作一些描寫女傭,藝妓的劇本,同時又不斷地撰寫《斷腸亭日乘》,直到戰(zhàn)敗后才公開發(fā)表。堀辰雄,原喜民亦是如此。這兩人由于體弱多病,被免予兵役在戰(zhàn)時體制的高壓下堅持寫作,默默地抵抗著軍國主義的時代潮流。

盧溝橋事變爆發(fā)后,各大出版社為了搶到前線第一手信息,紛紛派遣作家隨軍奔赴前線體驗生活,撰寫戰(zhàn)地報告文學或戰(zhàn)地通信稿。1937年秋末,日本全面侵華戰(zhàn)爭爆發(fā)后三個月,石川達三作為《中央公論》特派記者隨軍到華中戰(zhàn)場采訪。從上海出發(fā),經(jīng)過蘇州、無錫、常熟,直達南京,隨軍參加了日軍進攻南京及攻陷南京后的全過程。回國以后,他用12天時間完成了長篇報告文學《活著的士兵》,發(fā)表于《中央公論》1938年3月號。小說素材取自石川的親身經(jīng)歷。他目睹了南京大屠殺的慘狀,在良知的驅(qū)動下寫出了這部客觀描寫日軍暴行和厭戰(zhàn)情緒的作品。軍事當局卻以“擾亂安寧秩序”的罪名,將雜志查禁,并判處石川禁錮四個月,緩刑三年。當時,幾乎所有的日本從軍作家無不歌頌皇軍“堂堂進軍、赫赫戰(zhàn)果”,而《活著的士兵》 卻敢于秉筆直書,實屬罕見。遺憾的是,就連石川這樣具有進步意識的作家,最后不得不也順應時勢地寫出了贊美侵略戰(zhàn)爭的《武漢作戰(zhàn)》。上田廣撰寫了反映鐵道兵生活的《鮑慶鄉(xiāng)》,《黃塵》等戰(zhàn)地報告文學作品,在北京,天津前線的尾崎士郎寫了《悲風千里》。這些作品都是以在侵華戰(zhàn)場上的士兵為主,歌頌他們在戰(zhàn)場上英勇作戰(zhàn),所向披靡,奮勇殺敵的事跡。1938年8月,日本侵華總指揮部為了配合攻打武漢,加速中國的滅亡,要求作家從軍組成“筆部隊”,全面協(xié)助侵華軍事行動。于是,有24人的筆部隊陸軍班,8人的海軍辦班,還有音樂家組成的唱盤部隊,美術家也不甘落后地參加了美術班。到11月又有10幾名文壇名將參加了南支從軍筆部隊。林芙美子的《戰(zhàn)線》,丹羽文雄的《海戰(zhàn)》等,都是作家以文學家的視點捕捉到的戰(zhàn)場前線的情況撰寫的戰(zhàn)場小說,太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后,又有幾十名作家、畫家、詩人、記者等組成軍事報道班,隨著侵略日軍到處征戰(zhàn),馬來、緬甸、爪哇、菲律賓等地,日軍鐵蹄所到之處無處不留下他們的足跡。

四

1945年的戰(zhàn)敗給日本文學界造成了巨大的精神上的沖擊,同時也帶來了新生。戰(zhàn)后初期的階段,當時各種思潮迭起,不同的體驗在人們內(nèi)心交織,作家創(chuàng)作在精神和物質(zhì)兩個層面上都發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變。在這些紛繁復雜的思想意識中,對“神國不滅,皇軍不敗”之類神話深信不疑的日本人對于戰(zhàn)敗的敏感顯得格外突出,因此在文學創(chuàng)作中避諱也最多。

日本戰(zhàn)后“反戰(zhàn)文學”如火山噴發(fā)大量問世,其中最常表現(xiàn)主題有兩個:經(jīng)濟主題和情感主題,而恰恰是這兩個主題,造成了日本人受害意識的大量產(chǎn)生。如自然派作家正宗白鳥的《戰(zhàn)爭受害者的悲哀》、戰(zhàn)后派作家椎名麟三的《深夜的酒宴》、大岡升平的《武藏野夫人》,無賴派作家坂口安吾的《白癡》等都從各個角度反映了經(jīng)濟受害和感情受害;夏目漱石私塾女弟子野上彌生子的短篇小說《狐》,描寫了主人公為逃避兵役蟄伏山中養(yǎng)狐韜光養(yǎng)晦,每當想起肺病“一旦痊愈,又會被拉去打仗,便產(chǎn)生絕望”,甚至巴不得因病死去,也不愿死在戰(zhàn)場。根據(jù)自己戰(zhàn)時從軍當兵的體驗寫成的小說,如大岡升平的《俘虜記》 (1949年)、《野火》(1952年)則描繪日軍在菲律賓戰(zhàn)場傷亡慘重,一群潰不成軍的散兵游勇啖同類身上的肉,著重刻畫了日軍在瘋狂蹂躪和絕望自戕中的暴戾。梅崎春生的《櫻島》(1946年),《激烈搖擺的風箏》》(1963年)中的川邊中士因染上性病久治不愈,就聽信喝用人骨磨成粉末的偏方,掘墓挖出半年前處決的中國俘虜?shù)念^蓋骨,將其敲成碎片作羹湯一飲而盡。描寫原爆受難者體驗的,如大田洋子的《尸橫滿街》、《到哪里去》,原喜民的《夏季的花朵》,被稱為原爆詩人的栗原貞子《原爆詩鈔;我的廣島原爆證詞》。轉(zhuǎn)向文學青年的體驗,如野間宏的《陰暗的圖畫》;戰(zhàn)后復員士兵體驗,如野間宏的《臉上的紅月亮》,女性視角,如林芙美子的《平民區(qū)》,宮本百合子的《播州平原》等都是反戰(zhàn)、厭戰(zhàn)的不朽名作。

女作家壺井榮?的《二十四只眼睛》(1952年)是戰(zhàn)后膾炙人口的反戰(zhàn)巨作。小說通過剛從師范學校畢業(yè)去瀨戶內(nèi)海偏遠的小豆島小學某分校赴任的女教師大石久子老師與學生的交流,揭露了戰(zhàn)爭給日本人民帶來的重大災難。此地孩子們只有到五年級時才會從分校轉(zhuǎn)到離此五里的總校去上學。當她騎著新式自行車穿著西服出現(xiàn)在村子里時,給村子帶來的極大的沖擊。就這樣,她第一次走上了僅有12名學生的分校講壇。可是第二天,她就扭傷了腳住進醫(yī)院,孩子們走了八公里路去去看望老師,并拍了紀念照。大石因為不能騎車,就轉(zhuǎn)到該校教書去了。五年后,日本軍國主義不斷推進,孩子們也從分校轉(zhuǎn)到該校來上學了,大石也結婚了。因為戰(zhàn)爭,孩子們遭遇了很多變故,大石開始對教育產(chǎn)生了懷疑想要辭去老師工作。“24只眼睛”畢業(yè)后第八年,在支那事變、日德防共協(xié)定簽訂的歷史動蕩中,有女學生從師范學校中畢業(yè)后在小學校中任教,有女學生因為工作生病回到家中,大石老師送5個男學生參軍。又過了4年,日本戰(zhàn)敗,當年的孩子們死的死,殘的殘。第二年,大石再次踏上分校講臺,激動地流下了眼淚。

這是一部日本戰(zhàn)后具有反戰(zhàn)意義的作品,發(fā)表后產(chǎn)生巨大影響,尤其是促動了教師的反思。有教師寫了“致死去的學生”一詩,表示對自己在課堂上灌輸軍國主義理論的懺悔,其中寫道“哦,我那優(yōu)秀而一去永不復返的學生,絞死你繩索的另一頭竟然是在握在我的手上,而且是以人師的名義”。日本最大的教師工會組織——日本教職員組合提出了“決不將自己的學生再次送上戰(zhàn)場”的口號。一般教師與下層士兵,市井商人等平民百姓自發(fā)地對戰(zhàn)爭進行反思,掀起了波瀾壯闊的反戰(zhàn)和平運動。

縱觀日本戰(zhàn)后文壇,有兩個特點是必須指出的;一是大浪裹挾,泥沙俱下,反戰(zhàn)文學和歌頌 美化侵略戰(zhàn)爭的文學同行并存;二是戰(zhàn)后日本反戰(zhàn)文學的反戰(zhàn)觀所具有的局限性和曖昧性。

如在二戰(zhàn)末期在沖繩戰(zhàn)役中搭乘`大和號'戰(zhàn)艦從征的吉田滿的《戰(zhàn)艦大和號的末日》,是在戰(zhàn)敗后寫成的,由于其混淆正義和非正義戰(zhàn)爭的界限,公開為日本帝國海軍張目,丑化聯(lián)軍行為,在公開發(fā)表時就遭到美軍占領軍GHQ的檢閱,被全文刪除。但是1952年舊金山和約生效后,竟一字不改在日本全文公開刊出。作為`筆部隊'從征的作家中多數(shù)人在戰(zhàn)后仍毫無反悔繼續(xù)筆耕不止,先后出版了大量的作品,如今日出海的《山中放浪》,林富美子的《浮云》,江崎誠致的《羅宋山谷間》等,雖然沒有戰(zhàn)前那么露骨,但是字里行間還不時露出對那場戰(zhàn)爭性質(zhì)的歌頌,對皇軍士兵的贊美,無一不對戰(zhàn)敗表示惋惜。在這期間更多的是從前線復員回來的士兵,軍官等撰寫的回憶錄,手記等,這些都是在所謂寫實,記述真實生活和戰(zhàn)斗情景,記錄自己在戰(zhàn)場上的心情的幌子下,不加反思,毫無反悔之意的戰(zhàn)場記錄,其中不乏文過飾非,強詞奪理之作。作家,評論家山本七平的《某異常體驗者的偏見》 (1974年),《我心中的日本軍》(1975)。原甲級戰(zhàn)犯松井石根的秘書同為戰(zhàn)犯的田中正明編纂松井石根的日記成書《戰(zhàn)中日記》等。這類作品的性質(zhì)我們可以從東史郎的《陣中日記》的遭遇得到反面的印證?。西伯利亞滯留者是二戰(zhàn)結束以后被蘇聯(lián)紅軍解除武裝后押往西伯利亞的日本戰(zhàn)俘,總數(shù)達70萬,其中主要是駐守滿洲國(今中國東北)的日本皇軍中下級官兵,后來在八月風暴行動中或是向蘇聯(lián)紅軍投降,或是被紅軍解除武裝。這些戰(zhàn)俘多被流放到西伯利亞等地進行強制勞動改造,由于環(huán)境極其惡劣,以及缺乏基本的糧食和休息,其中大約有20萬戰(zhàn)俘死在了勞改地,主要是死在冰天雪地的西伯利亞。這就成了日本戰(zhàn)后反戰(zhàn)文學的一大寶庫,如山崎豐子的《不毛地帶》等,這些作品閉口不談在成為戰(zhàn)俘前自己的行為,一味指責和攻擊蘇聯(lián)政府殘忍,非人道地虐待俘虜。日本政府也為他們撐腰打氣,隔三差五地舉展覽會,號召大家不忘戰(zhàn)敗之苦和戰(zhàn)敗的屈辱。直到2010年6月日本國會還通過了《西伯利亞特措法》表示要以國家力量究明抑留的真相,對生存者進行補償,并開展收集遺骨及遺物、進行追悼等活動的進行。

由于日本戰(zhàn)后不同時期“反戰(zhàn)文學”是由不同社會身份作家從個體體驗出發(fā),撰寫的作品都是試圖通過具體的個人體驗描寫,僅限于表達受害意識,所以就缺乏對戰(zhàn)爭和平性質(zhì)的認識,不可能達到人類理想境界的高度。包括日本戰(zhàn)后文壇上有著非常重要的影響野間宏的轉(zhuǎn)向體驗小說和戰(zhàn)爭體驗小說在內(nèi),這類戰(zhàn)爭文學固然有對日本軍國主義專制統(tǒng)治和發(fā)動的那場侵略戰(zhàn)爭進行批判的積極因素,但也存在著故意模糊戰(zhàn)爭的侵略性質(zhì),為日本人的侵略戰(zhàn)爭推卸責任的思想意識。如竹山道雄的《緬甸的豎琴》(1948年),野坂昭如寫的《螢火蟲之墓》(1967年),女作家三枝和子的《宇曾利山考》(1995)等,這類作品幾乎不談什么國家政策,只注重戰(zhàn)爭悲慘的效果,小說中的戰(zhàn)爭被害者永遠是作為實際加害者的日本士兵本身,催人淚下,告訴人們戰(zhàn)爭是非常恐怖和悲慘的是沒有任何利益的事情。類似的文藝作品在日本可謂汗牛充棟,這種現(xiàn)象不僅與作家的政治態(tài)度相關,而且與日本文化的“島國根性”或日本現(xiàn)代文學“私小說”式的寫實傳統(tǒng)有密切關系。

特別值得一提的是日本的原爆文學。在二次大戰(zhàn)中最令日本人刻骨銘心的莫過于在二戰(zhàn)即將結束時,美軍在在廣島和長崎的扔下的兩顆原子彈,造成了兩地成千上萬的無辜市民的死傷,留下了巨大的后遺癥,是人類戰(zhàn)爭史上最該遭受譴責的一頁。除了上面提到的作品以外,還有大江健三郎《廣島札記》(1964年)、井伏鱒二《黑雨》 (1966年)、《6000的愛》,林京子的《祭場》(1975年)等,是日本戰(zhàn)后文學中的瑰寶。這些作品在描寫原子彈爆炸和恐怖,受害者的悲慘,凸顯了原子彈使用者和制造者的丑惡。但是,卻有意無意地割斷了歷史,因為“廣島長崎”不只是原爆受害的問題,其中還包含了許多舉世矚目的歷史因素。因此,割斷歷史單提“廣島長崎原爆”,難以全面講述歷史的真實情況。僅舉廣島原爆資料紀念館的一幅展件為例。其中一項是介紹1937年“七·七”事變的文字上方,放置了兩幀軍國主義時代的宣傳品。一是當時的朝日新聞的報道,說中國政府決心對日開戰(zhàn),再是大阪朝日新聞的“號外”,上面有大字標題:“夜間演習中的我軍,遭受不法射擊”。從歷史學角度考察,史料運用應該有辯偽的過程。不真實的資料不能用作正面的證據(jù),如果需要以之表述當時輿論,也需要作出輔助說明。這兩張軍國主義時代的宣傳品,它們的目標本身就是宣揚侵略戰(zhàn)爭正當性,這種不加批判地陳設利用,造成了誤解,既有悖于原爆資料館倡導的和平宗旨,同時也給每位參觀者進行了誤導。

評論家,社會活動家小田實早在1960年代就指出:“在戰(zhàn)后21年間,雖然反映親歷戰(zhàn)爭的文字多如過江之鯽,但幾乎都是從被害的視角記述的。?”村上春樹在回答美國記者的有關為什么“日本人對二戰(zhàn)中侵略的歷史都諱莫如深?”他一針見血地指出:“今天的日本社會盡管戰(zhàn)后進行了許許多多重建,但本質(zhì)上絲毫沒有改變。歸根結底,日本最大的問題點在于:戰(zhàn)爭結束后未能將那場戰(zhàn)爭劈頭蓋腦的暴力相對化。人人都以受害者的面目出現(xiàn),以非常曖昧的措辭改口聲稱`再不重復那樣的錯誤了',而沒有人對那架暴力機器承擔內(nèi)在責任,沒有認真地接受過去。”[2]大江健三郎在諾貝爾文學獎授獎大會上明確表示,二戰(zhàn)中日本“侵略了亞洲各國”,他“對日本軍隊在亞洲各國所犯下的慘絕人寰行為感到痛心,應予賠償”,并誠懇地表示“愿為中國和韓國等的文學稍盡綿薄”。

五

綜上所述,我們可以知道戰(zhàn)后日本的反戰(zhàn)文學是日本傳統(tǒng)的反戰(zhàn),厭戰(zhàn)文學的延伸。從與謝野晶子,到小林多喜二,壺井榮,野間宏等,他們的反戰(zhàn)出發(fā)點是對危在旦夕的弟弟的擔憂,對戰(zhàn)場上斃命的戰(zhàn)友痛惜以及對在戰(zhàn)場上死傷的學生的內(nèi)疚,“有力地批判了戰(zhàn)前軍國主義有悖于生命價值的扭曲,但多從戰(zhàn)爭“受害者”的角度還未從“加害者”的角度審視那場戰(zhàn)爭”[3],目光僅限在作為實際加害者的日本士兵本身加害者一方,就不可能看到受害者的痛苦和傷害。如同是對待遠離大阪的中國大地上爆發(fā)的另一場戰(zhàn)爭——“一二八上海事變”,與謝野晶子的態(tài)度就截然不同。事變發(fā)生后不久,她在大阪《每日新聞》上連續(xù)撰文,肉麻地歌頌日軍的暴戾行為,“帝國陸海軍果然不辜負我國民期待,以超出預計的速度一掃上海附近的支那軍,使得國內(nèi)外人能共同安心。”(《支那國民的親和》)。對侵華日軍扶植的傀儡政權偽滿洲國的出現(xiàn)更是欣喜若狂,“滿洲國獨立是劃時代的,我的直覺告訴我,支那國的分裂就此已足見端倪。”([支那不遠的將來])。對深受侵略戰(zhàn)爭傷害的中國人,她甚至顛倒黑白地寫道;“日本是為了援救中國國民”而發(fā)動戰(zhàn)爭的,“是為日中兩國國民的和平”,是“日本人自我犧牲精神的顯露”,為此,中國人“不應該怨恨對中國并無直接或間接加害的鄰邦日本。”

鋪天蓋地的受害手記和記錄以及模糊侵略戰(zhàn)爭和反侵略戰(zhàn)爭的界限,不分戰(zhàn)爭正義與否一概加以反對的反戰(zhàn)小說,其結果就是淡化或美化了日本帝國主義的侵略罪行,給人造成一種錯覺,好像二戰(zhàn)中最大的受害國是日本。這也正是上世紀70年代后以“新教科書編撰會”為代表的日本新民族主義抬頭的土壤和基礎。

上世紀90年代,就如何看待二戰(zhàn)中日本人的死亡和亞洲各國人民的犧牲,日本學者中爆發(fā)了一場爭論。明治學院大學國際學系教授加藤典洋認為,戰(zhàn)后日本的“革新勢力”主張必須為二千萬亞洲人的犧牲者而謝罪,但同時對本國的三百萬死者不屑一顧。“保守勢力”則相反,對二千萬亞洲人的犧牲者不屑一顧,卻陷入了把三百萬本國戰(zhàn)死者放在靖國神社祭奠的“虛幻”。加藤把上述革新派和保守派的姿態(tài)分別稱為“外向性自我”和“內(nèi)向性自我”,并認為在這里出現(xiàn)了所謂日本人的人格分裂,而日本戰(zhàn)后問題的根源就在于此。加藤認為,正是“革新勢力”把日軍稱為“侵略者”,從而成為“靖國(神社)邏輯”產(chǎn)生的根源。因為“保守勢力”反復宣稱“上次戰(zhàn)爭不是侵略戰(zhàn)爭”、“南京大屠殺是編造的謊言”等,只是為士兵之死找回意義,表達追悼之心。所以,加藤的結論是“靖國(神社)邏輯源于革新派的死者觀”。他的提議是:只有先解決了人格分裂,實現(xiàn)統(tǒng)一的有責任感的日本國民主體,才能真正做到對外謝罪。作為具體步驟,在追悼二千萬亞洲的犧牲者之前,先對三百萬日本戰(zhàn)死者表示哀悼。另外,加藤在談到天皇的戰(zhàn)爭責任時稱“天皇的責任是對(本國)臣民的責任”。[4]對此,東京大學綜合文化研究部教授高橋哲哉撰文加以批判。他從哲學理論的觀點出發(fā),采取引用、比喻、比較的手法審視歷史,論述對于日本發(fā)動的那場侵略戰(zhàn)爭給亞洲各國帶來的災難,作為日本人應當承擔什么樣的責任和義務,那就是要正視歷史事實,審判自己的過去,促使日本政府履行戰(zhàn)爭賠償,向各國受害者謝罪,并將這一慘痛教訓傳給子孫后代,以免歷史重演。自東西方冷戰(zhàn)結束后的20世紀90年代起,由于亞洲各國的戰(zhàn)爭受害者紛紛向日本法庭提出戰(zhàn)后賠償,追究戰(zhàn)爭責任,迫使日本重新面對被自己棄置了長達半個世紀之久的戰(zhàn)爭責任和戰(zhàn)后責任。與此同時,在日本國內(nèi),對受害者的呼聲不但充耳不聞,反而持粗暴的拒絕態(tài)度,主張“歷史修正”的新民族主義勢力在增強。《戰(zhàn)敗后論》的作者所提出“首先要祭奠本國的包括士兵在內(nèi)的戰(zhàn)爭死者,然后才能哀悼2 000萬的亞洲死者”,這與日本國內(nèi)“要找回日本國民的自豪感”,抹去歷史教科書中充滿“自虐性”的記述,否認“南京大屠殺”和“隨軍慰安婦” 的歷史事實的言論異曲同工,比他們要更復雜、更講究,既不是排外主義,又不是否定論,是危險的新民族主義者主張,應該警惕。他還一針見血地指出,加藤先生“首先要祭奠本國死者”的主張,就意味著要先哀悼“南京大屠殺”的劊子手、“七三一”細菌部隊的成員以及把“慰安婦”作為性奴隸的日本兵。這無論從倫理上還是從政治上都是行不通的。保持恥辱的記憶,為它羞愧,不要忘記那場戰(zhàn)爭是侵略戰(zhàn)爭,要一直作為今天的課題,意識這一點,代替本國死者向被侵略者謝罪與賠償,這就是日本人的戰(zhàn)后責任。[5]

上世紀70年代《朝日新聞》記者本多勝一?首先站了出來,全面采訪、全面揭露日軍侵華罪行,他的一系列報告文學《中國之旅》、《在中國的日本軍》等,第一次打破了日本戰(zhàn)后30多年來對自己犯下自行的沉默。森村誠一的長篇報告文學《惡魔的飽食》 (1981),以鮮為人知的史實為核心,揭露二戰(zhàn)中,日本帝國主義在我國東北等地用活人做生體實驗的罪行。從中國撫順和太原戰(zhàn)犯管理所經(jīng)過教育,改造后獲得新生的日軍老兵從1970年代開始,不斷用自己的所見所聞、所感所思來反省過去,揭露日本軍國主義,《侵略——從軍士兵的證言》、《三光》、《侵略——在中國的日本戰(zhàn)犯的自白》、《我們在中國干了些什么?》、《不忘侵略屠殺的天皇軍隊——日本戰(zhàn)爭手記第2集》等,以“中歸聯(lián)”會員個人著作出版的書,不下幾十部。這些舊日侵華老兵的回憶與懺悔,極為恐怖,真實,發(fā)人深省,在日本社會也引起了不小的震蕩。尤其是在日本新民族主義泛濫,新軍國主義思潮迅猛高漲的情況下,控訴和揭發(fā)日本侵略戰(zhàn)爭罪行是一個極具思想意義與政治意義的選題,這不僅是厘清歷史事實的學術課題,更關系到本文開頭所提到的二戰(zhàn)成果是否能夠繼續(xù)得到維護,能否繼續(xù)促進人類和平與發(fā)展崇高事業(yè)的事關千秋大業(yè)問題。同時也是一個極有文化內(nèi)涵可供開掘的題材。

幾年前,在離東京不遠的崎玉縣一隅中歸聯(lián)和平圖書館的建立,其中保存的約有2萬4千余份資料,都是老人們一生的反戰(zhàn)記憶;45名老戰(zhàn)犯親筆寫下的罪行供述書,老戰(zhàn)犯們看過的各種讀物和他們的證言錄像錄音,它們將永遠告訴人們那場戰(zhàn)爭的真相。諾貝爾文學獎得主大江健三郎,小田實等人發(fā)起成立民間團體“九條會”,為保衛(wèi)日本的和平憲法不斷奔走。戰(zhàn)后的日本憲法第九條規(guī)定,日本“永久放棄以國權發(fā)動的戰(zhàn)爭及武力威嚇或武力行使作為解決國際紛爭的手段”。

我們期待著日本作家能從加害者的角度,從整體上,從廣闊的文化背景上,探討和剖析這場浩劫的內(nèi)在原因;如能對這場戰(zhàn)爭的帝國主義性質(zhì)給予必要的批判,將具有更加發(fā)人深省的影響和巨大推動力量。倘若如此,這必將是世界愛好和平人民的福音。

[1]何建軍.論日本戰(zhàn)后派戰(zhàn)爭文學的主題[J].解放軍外國語學院學報,2007,(2).

[2]林少華.《奇鳥行狀錄》:從“小資” 到斗士的“編年史”[EB OL].21世紀網(wǎng).http: www.21cbh.com HTML 2010-2-3 164951.html.

[3]李德純.不得不面對的事實——日本反戰(zhàn)文學剖析 [N].光明日報,2001-09-19.

[4]加藤典洋.敗戰(zhàn)后論 [M].日本講談社,1997.

[5]高橋哲哉.戰(zhàn)后責任論[M].北京:社會科學文獻出版社,2008.

注釋:

①德富蘇峰 (Tokutomi、Soho,1863年3月14日-1957年11月2日,本名德富豬一郎,是日本著名的作家、記者、歷史學家和評論家,是繼福澤諭吉之后日本近代第二大思想家,在福澤去世后接過其手中接力棒,鼓吹極具侵略性的皇室中心主義.德富經(jīng)歷幕末、明治、大正、昭和時期,活了近一世紀,于1887年前后登上論壇直到1957年病逝筆耕70余載,且始終處于輿論界的核心地位,其地位幾乎與皇室、首相、軍部等同.他是日本右翼思想家典型,其思想是近代日本思想史的折射,當今日本右翼思潮和政界的思維與其思想一脈相承.

②國木田獨步 (Kunitia doobu 1871~1908),本名國木田哲夫,日本小說家、詩人.生于千葉縣一個下級官吏家庭.1888年入東京專門學校 (早稻田大學前身)學習,曾信奉基督教.與民友社社長德富蘇峰相識,接近民友社.因?qū)W校當局不滿而退學.后曾任教員、新聞記者、雜志編輯等.晚年與小說家田山花袋交誼很深.1908年因肺結核病逝,享年36歲.<愛弟通信>,從1894年10月21日-95年3月12日、以連載形式發(fā)表在 『國民新聞』上.)

③德富蘆花 (1868-1927)日本近代著名社會派小說家,散文家,生于熊本縣.甲級戰(zhàn)犯德富蘇峰之弟.少年時受自由民權運動熏陶.1885年皈依基督教,1898發(fā)表小說《不如歸》而聞名.1903年震動文壇的長篇小說《黑潮》,揭露明治政府的奢侈昏聵和專橫暴虐.后一直在東京郊外實踐了晴耕雨讀的生活.寫下的隨筆集《蚯蚓的夢囈》.并發(fā)表《謀叛論》,反對強權統(tǒng)治.還有批判封建道德的《黑眼睛與黃眼睛》等,他的作品以剖析和鞭笞社會的黑暗在日本近代文學中獨樹一幟.

④田山花袋 (1872~1930)日本小說家.日本私小說的創(chuàng)始人,生于群馬縣.幼年喪父,從中學輟學,充當?shù)陠T.1886年遷居東京,開始涉獵西歐文學.1889年投桂林派一歌人門下學習和歌,接受寫實主義的理論.1891年發(fā)表處女作《瓜田》.早期創(chuàng)作崇尚感情與理想,帶有濃厚的浪漫主義色彩.《小詩人》、《故鄉(xiāng)》、《野花》等,幾乎都是愛情小說.這些作品在清新的意境中,流露著感傷的情調(diào).這一時期的創(chuàng)作同當時《文學界》的精神解放運動是一致的.20世紀初,以沖擊封建專制為目的的自然主義文學興起.

⑤芥川龍之介 (1892年3月1日-1927年7月24日),號“澄江堂主人”,俳號“我鬼”,日本小說家.本姓新原,幼年即過繼于其舅父,改姓芥川.芥川龍之介在他短暫的一生中,寫了超過150篇小說.他的微型短篇小說篇幅很短,取材新穎,情節(jié)新奇甚至詭異.作品關注社會丑惡現(xiàn)象,但很少直接評論,而僅以冷峻的文字和簡潔有力的語言來陳述,讓讀者深深感覺到其丑惡性,這使得他的小說即具有高度的藝術性又成為當時社會的縮影,其代表作品如《羅生門》 和《竹林中》、《蜘蛛之絲》 等已然成為經(jīng)典之作,有很多都被翻譯為漢語.

⑥水島裕雅原分為五類,筆者根據(jù)他的理論將最后二項合并成為四類.

⑦小林多喜二 (1903年10月13日-1933年2月20日)是日本無產(chǎn)階級文學的代表作家、小說家.生于日本秋田縣北秋田郡下川沿村(現(xiàn)在的大館市).從小家境貧窮,4歲時全家移居北海道小樽市,在北海道小樽高等商業(yè)學校 (現(xiàn)小樽商科大學)畢業(yè)以后,在北海道拓殖銀行工作,就職期間學習志賀直哉、有島武郎、武者小路實篤等作家的作品,并開始創(chuàng)作.當時正值社會主義思想覺醒,在1929年發(fā)表其代表作《蟹工船》一書.以銀行聯(lián)合地主剝削農(nóng)民為主題之小說《在外地主》(1929)發(fā)表,導致他于同年11月16日遭銀行開除.不久之后,小林多喜二便直接參與社會運動.1930年移居東京專心寫作.作為日本無產(chǎn)階級文學作家同盟書記長,1931年10月參與當時處于非法狀態(tài)的日本共產(chǎn)黨.小林成為無產(chǎn)階級作家同盟一員以后,于1933年被特高警察逮捕,當天死于刑訊,當局對外宣稱死因是心臟麻痹,并阻止解剖尸體,其作品直到戰(zhàn)后都一直列為日本禁書.在1933年遺作發(fā)表《黨生活者》.

⑧宮本百合子 (Miyamoto,Yuriko 1899-1951).日本女小說家,日本無產(chǎn)階級革命文學的代表、戰(zhàn)后民主主義文學的旗手.原姓中條,生于東京著名建筑師家庭.17歲入日本女子大學,同年發(fā)表處女作《貧窮的人們》,被視為天才少女.1918年去美國留學.1927年赴歐洲考察.1930年加入日本無產(chǎn)階級作家聯(lián)盟.1932年與比她小九歲的宮本顯治結婚,改姓宮本.曾多次被捕入獄.二次大戰(zhàn)后,參加創(chuàng)立新日本文學會,積極開展民主主義文學運動.主要作品有《伸子》、《播州平野》、《兩個院子》、《路標》 等.

⑨中野重治(1902~1979)日本小說家、評論家、詩人.生于福井縣地主家庭.高中時代開始文學創(chuàng)作.1925年和東京大學同學結成馬克思主義研究會.翌年同洼川鶴次郎等人創(chuàng)辦《驢馬》雜志,并當選為全日本無產(chǎn)者藝術聯(lián)盟中央委員.在艱難的生活和法西斯迫害下度過了戰(zhàn)爭年代.戰(zhàn)后重新開始文學活動,1945年和藏原惟人、宮本百合子等人發(fā)起成立新日本文學會,任秘書長.1964年因意見分歧被日共開除出黨.1954年完成自傳體小說《五臟六腑》(1954)和《梨花》 (1957~1958).1969年他的長篇小說《甲乙丙丁》出版,作品反映了黨內(nèi)斗爭和生活情況.他還發(fā)表過一些文學評論.

⑩北原白秋 (Kitahara Hakushu 1885年1月25日-1942年11月2日)日本童謠作家與詩人,日本福岡縣柳川市人,出生于熊本縣玉名郡南關町.原名隆吉.曾在早稻田大學學英文.1906年參加明星社,不久退出,1908年創(chuàng)立牧羊會.翌年發(fā)表第一部詩集《邪宗門》,因此揚名.后又陸續(xù)出詩集《回憶》、《水墨集》等.還有歌集《云母集》、《雀卵》、《白南風》等.也寫有不少童謠.其詩歌中抒情的和象征的風格,在日本詩壇較有影響.曾先后創(chuàng)刊文藝雜志《ARS》 和短歌雜志《多磨》.后刊有《白秋全集》18卷.

?高村光太郎 ((1883年 (明治16年)3月13日-1956年 (昭和31年)4月2日)),號碎雨,日本詩人、雕刻家、日本近代美術的開拓者.二戰(zhàn)期間,光太郎寫過一些斗志昂揚的“愛國主義”的詩歌,1941年的《智慧子抄》,熱情歌頌了亡妻智慧子,表達了對她的思慕和哀念.作品以哀切、甘美和抒情聞名于世.1945年他的東京的家被美國空軍投擲的燃燒彈燒毀,所以雕刻作品和文稿毀于一旦.他所幸勉強逃生.戰(zhàn)后他在巖手縣山間小棚中蟄居7年以示反省.在1947年發(fā)表的《愚人小傳》和 1950年的《典型》中,他嚴厲反省了自己在戰(zhàn)爭中的思想和行為,是思想和藝術的成熟之作.獲得讀賣文獎獲獎.此外,他還著有雕刻藝術、美學方面的論文集.及關于美學和詩歌的譯著.

?壺井榮 (1900~1967),日本女小說家、兒童文學家.其中她的短篇小說《蒲公英》曾被編入過中國中學語文教材.

?東史郎在侵華戰(zhàn)爭期間,將親身經(jīng)歷記錄下來,匯集成《陣中日記》.在日記中,東史郎將其殺害中國軍民的罪行及其同伙參加南京大屠殺的經(jīng)過如實地記載下來,決心在有生之年將日軍罪行公布于眾.1987年7月6日,東史郎公布了《陣中日記》,揭露南京大屠殺.隨后又撰寫《我們的南京步兵隊——一個召集兵體驗的南京大屠殺》一書,讓日本人民了解南京大屠殺真相,為此他幾乎得罪了所有的日本人,被辱罵為“國賊”.右翼勢力更是慫恿其戰(zhàn)友橋本光治以“在南京用郵袋殺害一名中國人的事實不符”為由,將他告上法庭.東京地方法院,東京高等法院在經(jīng)過5年零8個月的所謂“調(diào)查論證”和庭審辯論后,竟然判定如實記述當年侵華日軍南京大屠殺期間一起虐殺無辜中國人事件的原日軍士兵東史郎“有罪”,強令東史郎向那個殺人兇手橋本光治“賠償名譽損失”、“登報謝罪”.

?小田實.平和をつくる原理.日本講談社,1966.

?本多勝一(1931年-)日本長野縣人.千葉大學藥學系、京都大學農(nóng)學系畢業(yè)后入朝日新聞社.1963年在朝日新聞連載《加拿大·愛斯基摩》,開始引人注目,以后相繼發(fā)表《新幾內(nèi)亞高地人》等成名作,1980年后連續(xù)發(fā)表《中國之旅》、《在中國的日本軍》 …揭露日軍侵華罪行.