譯者主體性視角下譯者意圖及其影響因素研究

李慧芳 林 夏

(1.河海大學文天學院 安徽馬鞍山 243031;2.杭州師范大學 浙江杭州 310036)

翻譯研究學派的代表人物Andre Lefevere在其專著《翻譯、改寫以及對文學名聲的制控》(Translation,Rewriting and the Manipulation of Literary Fame)的序言中指出,“翻譯當然是對源于文本的重寫(又譯改寫,筆者注)(Translation is,of course,a rewriting of an original text)”(Lefevere,2004:vii),并且認為無論基于何種意圖的重寫,都反應了某種特定的意識形態和詩學對文學的調整,以便以特定的方式在特定的社會中起作用(All rewritings,whatever their intention,reflect a certain ideology and a poeticsand as suchmanipulate literature to function in a given society in a given way)(同上),從而開創了翻譯研究對語碼轉換之外對翻譯過程可能造成影響的因素的關注。當語言層面的技術操作與意識形態和詩學相沖突時,往往屈就于后者。意大利裔美國學者Lawrence Venuti認為歐美強勢文化采用的流暢、通順的翻譯策略使得譯者“隱身”,聲稱要采用他所提出的所謂“阻抗式翻譯”,讓讀者感受到所讀的乃是譯文,從而使譯者“顯身”,并強調為其如此才能提高譯者的地位。國內也有不少學者基于翻譯研究的文化轉向(cultural turn)對譯者作用的凸顯,認為傳統翻譯標準不僅桎梏了譯者的主體性,也在譯文中越多保留譯者的風格,即譯者“顯身”,也就是譯者主體性得以體現的標志。

一、譯者主體性

(一)主體性與譯者主體性

哲學上關于如何界定主體的爭議一直存在著,而主觀性與主體有不可分割的關系。劉宓慶認為,主體是對象性的范疇,因此只能在對象性關系中才能獲得自己的規定。笛卡爾,康德,費希特,黑格爾和費爾巴哈將人的理性和感性視為主體,主體的能動性為理性,而主觀性為感性。主觀能動性指的是人認識世界改造世界的能力,因此是主體作用于客體的相互關系問題。“能動性”指認識的能動作用,表現在認識過程中從物質到精神,從感性認識到理性認識的飛躍,更表現在從精神到物質,從理性認識到革命實踐的這一飛躍。陳立思則認為主觀能動性和人類的自覺能動性是同一概念,強調其兩層含義:思想意識等主觀的東西,本身的產生就是一個積極的能動的,從低級到高級的過程,此過程不與物質過程直接同一;作為認識過程結果的意識(或精神產品)通過實踐,使物質世界發生特定的變化,引起對象化結果。從上述對主體及主觀能動性的觀點闡釋中可見,主觀能動性牽涉主體與客體的相互關系,主體對客體的認識以及認識對實踐的指導,即認識通過實踐將主體的意志作用于客體。

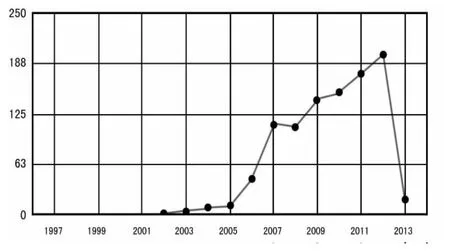

在翻譯研究領域,隨著翻譯研究學派將重點轉向影響翻譯的外部因素,如:意識形態和詩學,認為翻譯是在意識形態和目的語社會主流詩學的影響下對源語文本的重寫,從而也就使得譯者在翻譯中的作用受到關注。國內學者將譯者在翻譯過程中所體現出來的主觀能動性稱為譯者主體性。就筆者目前掌握的資料來看,這一術語最早出現在羅新璋刊載在《世界文學》1990年第2期的論文《中外翻譯觀之“似”與“等”》中。羅新璋指出:“翻譯理論中,抹殺譯者主體性的論調應少唱,倒不妨多多研究如何拓展譯者的創造天地,于拘限中掌握自由。”近年來隨著翻譯研究的深入,國內學者對譯者主體性的關注熱度持續增長,很多研究從不同角度,結合不同理論對其進行闡釋或應用。筆者在中國知網(CNKI)中國期刊全文數據庫輸入關鍵詞“譯者主體性”,截至2013年5月9日搜索結果顯示有965篇相關論文,而筆者登陸中國知網(CNKI)個人數字圖書館輸入主題“譯者主體性”并點擊“主題分析統計”,從生成的其中兩個統計表就能直觀了解學界對譯者主體性的學術關注度(見圖一)。

圖一 近年來“譯者主體性”的學術關注度示意(截至2013年5月9日)

從統計示意圖中可以看出,相關研究從上世紀90年末開始起步,而這也同樣是國外研究的所謂文化轉向開始影響國內翻譯研究的大致節點,而到本世紀前十年的后期,則出現井噴之勢,尤其是近兩年來更是達到空前水平,并且也得到了國家社科基金或其他各層次基金的支持。對譯者主體性研究的愈加深入就愈加感覺理論研究不能與翻譯實踐相脫離,更不能背離,也有學者開始反思譯者主體性研究的局限性以及對譯者主體性這一術語本身可能存在的誤讀或誤用,因此有必要對相關研究進行梳理并厘清到底何為譯者主體性。

(二)梳理與反思

國內譯者主體性的相關研究正在逐漸成為翻譯研究的熱點,學者們結合不同的理論,從不同角度進行研究,從而也得出了相應的研究成果。目前,譯者主體性的定義有兩個較有代表性的提法,一個是查建明、田雨所給出的:譯者主體性是指作為翻譯主體的譯者在尊重翻譯對象的前提下,為實現翻譯目的而在翻譯活動中表現出的主觀能動性,其基本特征是翻譯主體自覺的文化意識、人文品格和文化、審美創造性;另一個則由屠國元、朱獻瓏提出:譯者主體性就是指譯者在受到邊緣主體或外部環境及自身視域的影響制約下,為滿足譯入語文化需要在翻譯活動中表現出的一種主觀能動性,它具有自主性、能動性、目的性、創造性等特點。而不管如何定義譯者主體性,學者們都有幾點較為統一的認識:翻譯研究的文化轉向彰顯了譯者的地位;傳統翻譯觀要求譯文透明的翻譯標準抹殺了譯者的主體性;譯文表現譯者的風格、譯文讀起來就像翻譯過的文本,從而使得譯者“顯形”,并認為這是譯者地位提高和譯者主體性得到發揮的體現。

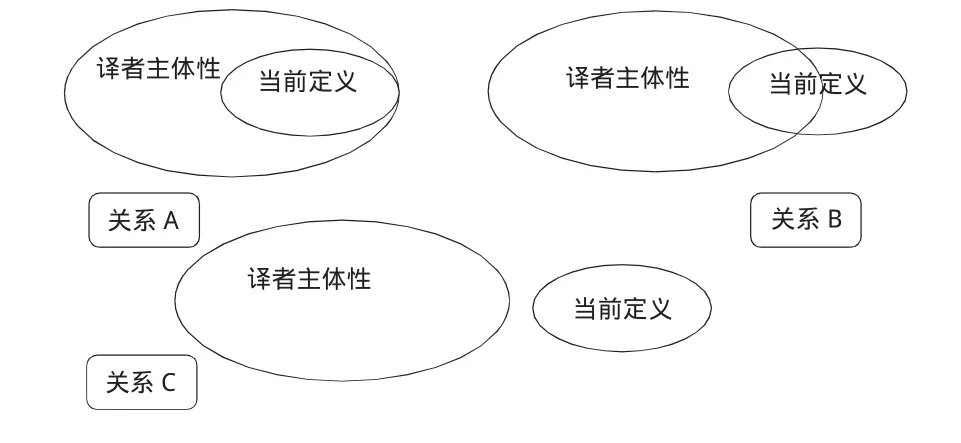

然而深入思考就會發現,相關研究存在著某種程度的誤解,比如,將譯者地位的提高與譯者主體性得以發揮相關聯。譯者地位應該包括狹義和廣義兩方面,狹義的譯者地位是指譯者在翻譯過程中的作用。譯者是解讀源于文本和再現源語語義的中介,具有主導性作用且不可替代,這是毋庸置疑的。而廣義的譯者地位除了其在翻譯過程中的作用以外還指譯者在社會語境下的社會、經濟地位和職業聲譽。從這個意義上講,譯者的地位是不可能與原作者相比較的,這并不是指其地位的孰高孰低,而是其職業性質在本質上的不同而不具可比性,雖然有相似之處,即都是文字表達和再現思想的過程,但是原作者是闡述自己的或者說自己整理融合的思想,而譯者則是將原作者在源于文本中既定的思想(源于語義)用目的語進行物化再現,這是創作與翻譯的根本區別。既然職業的性質不同,就不能用同樣的標準去評價,不能也不應要求譯者與原作者的所謂“地位平等”,即使同一主體,作為作者創作自己的文本與作為譯者翻譯他人的文本,都應該予以分別評鑒,就像我們不能將教師的授課與政治家的演講進行對比是一樣的道理。如此看來,所謂通過在譯文中保留譯者風格、讓譯者“顯形”,并不能等同于譯者地位的提高,更不能說就是譯者主體性得以很好發揮的表現,當前對譯者主體性的研究由于受傳統翻譯觀不太專門關注譯者個體因素對翻譯的影響,而在文化轉向的影響下走向了另一個極端,極度放大譯者的自主性。筆者認為,不應將譯者主體性與翻譯主體、譯者地位、譯者“顯身”等概念相混淆,好的翻譯應該是譯者充分發揮譯者主體性解讀源語文本,并結合譯者意圖選擇適當翻譯策略或策略組合產出的譯語文本的過程。傳統翻譯觀下的翻譯滿足了當時特定語境下的翻譯要求,如佛經翻譯、圣經翻譯、文學翻譯,譯者主體性體現在充分解讀源語文本的情況下,忠實地再現源語文本語義;而當前全球化語境下,譯者翻譯的目的可能存在差異,在不同的譯者意圖引導下的翻譯,其結果當然也會存在差異性,那么譯者主體性則體現在充分解讀源語文本的情況下,選用不同的翻譯策略或策略組合以便使譯語文本很好滿足譯者意圖。筆者認為,只有對譯者主體性全面的認識才能推動翻譯研究和翻譯事業的持續健康發展,而當前相關研究存在的某種程度的片面性,本研究所認為的譯者主體性的內涵與當前相關研究一般意義上較為統一的認識之間的關系如圖三所示,兩者并非完全包涵(關系A),亦非互不相關(關系C),而是包括其合理的部分但剔除其存在誤解的部分。

圖二 本研究認為的譯者主體性與當期相關研究所指相互關系示意

既然譯者主體性的發揮體現在對譯者意圖的執行及滿足方面,那么何為譯者意圖,譯者意圖的影響因素又有哪些也就成為不得不考察的問題了。

二、譯者意圖及其影響因素

(一)譯者意圖與目的論

在人們不斷爭論翻譯應以何種策略為主的時候,Peter Newmark聲稱翻譯要以直譯為主,Eugene A.Nida則提出動態對等,而以Kantharina Reiss,Hans Vermeer,Justa Holz-Manttari以 及Christiane Nord為代表的德國功能主義翻譯學派的理論,尤其是其中目的論(Skopostheorie)更是指出翻譯策略由譯語文本的目的所決定(The translation method is determined by the purpose of the target text),這也就是所謂的“結果決定方法(Theends justifies themeans)”。而 Nord對目的的解釋是這樣的:功能主義論者所稱的目的實際上是指譯語文本在譯語社會文化環境下的譯語文化受眾所意欲達到的交際功能(what functionalists call“skopos”is,in fact,the communicative function the target text is intended to achieve for a target-culture audience in their socio-cultural situation)。了解目的論的主要觀點之后,我們再來研究何謂譯者意圖。譯者為什么將某一文本從某一種語言翻譯成另一種語言?這就是譯者意圖。譯者意圖指的是譯者進行翻譯的目的,體現在文本選擇與策略選擇,也體現在譯者試圖讓譯語文本在譯語文化中起到何種作用,從這個意義上,譯者意圖包括目的論的翻譯目的。譯者所要翻譯哪個文本,用何種策略來譯并非偶發奇想,而是有一定的目的的。霍克斯選擇翻譯《紅樓夢》就考慮到當時在華的歐美人士期望能有一部小說以供排遣時間,且這部小說最好又是能反應中國文化的,歐美強勢文化的優越感顯然不允許霍克斯過多采用保留源語文化的異化策略,于是基本采用歸化翻譯策略,即將難以理解的文化負載表達用地道的英語再現,果不其然,霍譯本大受歡迎。

翻譯不是在真空中進行的,譯者生活在特定的文化語境中,其翻譯過程必定受到各個方面的因素的影響,下面筆者將試著探討譯者意圖的影響因素主要有哪些。

(二)譯者意圖影響因素

林夏所做的相關研究認為譯者意圖應受文本類型、委托人、目標讀者、語言水平等的影響,并決定翻譯策略或策略組合的選擇,然而譯者意圖只有在譯者了解并遵守譯者的職責才有意義,否則,譯者有可能隨心所欲地進行翻譯,那么譯者的職責又有哪些呢?翻譯的文化轉向和德里達的解構主義對翻譯研究的影響都使得人們清楚地認識到,翻譯中絕對的忠實是做不到的,于是譯者的職責或者說倫理問題成了無法回避的議題。Andrew Chesterman總結了五種倫理模式:1.再現的倫理(ethics of representation);2.服務的倫理(ethics of service);3.交 際 的 倫 理 (ethics of communication);4.基于規范的倫理(norm-based ethics);5.“ 承 諾 ” 的 倫 理 (ethics of“communication”)(轉引自:孫致禮,2007:14-15)。孫致禮在Chesterman分類的基礎上,進一步將譯者的職責明確為再現原作、完成委托人的要求、符合目的語社會文化的規范、滿足目的語讀者的需求、恪守職業道德等五個方面,并認為譯者在翻譯的過程中應綜合考慮各個因素來決定自己的取舍、策略與方法,從而在各種制約因素中尋求平衡與和諧。那么,譯者在遵守其職責的前提下,譯者翻譯某一特定文本的目的應受如下因素的影響:

第一,文本類型(text type)。不同體裁的文本其功能是不同,Reiss借用Karl Buhler關于語言功能的三分法,將三種功能與其相對應的語言維度、文本類型或各自使用的交際環境聯系起來。信息性文本(informative text)是“單純事實的交流”;表情型文本(expressive text)主要是“創造型行文”;操作型文本(operative text)則為“引起行為反應”。另外Reiss還劃分出第四類文本,視聽類(andiomedial)語篇:如電影、視覺和語音廣告。顯然,譯者翻譯不同類型的文本會選擇不同的翻譯策略以便達到不同的目的實現不同的功能,必然影響譯者意圖。

第二,委托人的需求(patron’sneeds)。委托人是委托譯者翻譯某一特定文本的人或組織機構,也可能就是譯者本人。委托人基于某種需求而需要某一外語材料的譯語文本,其特定的需求必定影響譯者在翻譯過程中所做的決定。在專業翻譯中更其如此,因為委托人就是贊助人,為譯者的翻譯提供物質支持,從這個意義上來說也是譯者的客戶,考慮并滿足其要求是必然的。

第三,目標受眾(targetaudience)。所謂目標受眾是指譯者所定位的譯本的接受主體,即所設定和期待的譯本為誰所讀、所用。《格列佛游記》本來是英國作者斯威夫特的著名政治諷刺小說,然而因為其大人國和小人國的故事使得很多譯本將其目標受眾定位為兒童,所以譯本的措辭,修飾等等方面必定要根據兒童的接受能力和認知水平進行適當的調整。無獨有偶,《安妮日記》的德譯本就刪除了其中有可能引起德國人不快的字眼,因為二戰中誕生的這本日記記錄了納粹德軍犯下的累累罪行,必定流露著作者刻骨銘心的恨,適當的刪減只是為了讓譯本在目標受眾德國人中在了解過去真實歷史的同時更易接受。不考慮目標受眾的接受性的翻譯是盲目的,因而是不切實際的。

第四,意識形態(ideology)與主流詩學(poetics)。本文所指的意識形態包括兩個方面:譯者自身的思想價值觀念與政治意義上的意識形態。如引言中引述的Lefevere的觀點:無論基于何種意圖的重寫,都反應了某種特定的意識形態和詩學對文學的調整,以便以特定的方式在特定的社會中起作用。意識形態和主流詩學對翻譯的影響無所不在,如解放后的一段時間里,前蘇聯和東歐等社會主義陣營的文學作品成為譯者的主要翻譯對象,改革開放以后歐美等西方的各種作品則逐漸取而代之。林紓、嚴復等人在清末民族危亡之時,抱著“保文保種,救國圖強”的目的,選擇并翻譯反應西方進步思想的作品,同樣是作者自身思想價值觀念的體現。魯迅則意欲以改變漢語表達的模糊性來改變國民思想的模糊性而主張采用“洋化”的翻譯策略,即保留英語中注重邏輯關系的表達及其所承載的英美文化。雖然魯迅采用異化策略翻譯的作品銷售不暢,但還是在一定程度上為白話文運動和漢語表達的改變起到助推作用,這也在側面反應出主流詩學對翻譯的影響力,“洋化”不符合目的語社會的主流詩學規范,故短期內不太為目的語社會的大眾所接受。

譯者主體性并不能與譯者地位、譯者“顯形”劃上等號,對譯者主體性的認識應更加全面。無論是傳統翻譯觀所強調的“忠實”,還是翻譯研究學派提出的“重寫”,都不可能撇開譯者,不可能忽視譯者在翻譯過程中的主觀能動性。譯者在翻譯過程中需恪守譯者的職責,綜合考慮各個方面的影響因素,最終選擇適當的翻譯策略或策略組合來產出滿足譯者意圖的譯本,可見譯者意圖決定翻譯策略的選擇,而整個翻譯過程中的選擇與處理正是譯者主體性得以發揮的體現。

[1]Andre Lefevere.Translation,Rewriting and the Manipulation of Literary Fame[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004:vii.

[2]卞建華.關于翻譯目的論相關問題的討論——與克里斯蒂安·諾德教授的四次網上交流[J].中國翻譯,2006(1):44-46.

[3]陳立思.試論主觀能動性及其發揮作用的過程和條件[J].團校學報,1984(3):54.

[4]黃忠廉.翻譯變體研究[M].北京:中國對外翻譯出版社,2000:9.

[5](英)杰米里·芒迪,李德鳳等譯.翻譯學導論——理論與實踐[M].北京:商務印書館,2007:105.

[6]林夏.歸化、異化翻譯策略與譯者意圖[J].電影文學,2011(20):157-158.

[7]林夏,李慧芳.從譯者意圖看翻譯策略與英語電影字幕翻譯[J].安徽工業大學學報(社會科學版),2011(6):96-98.

[8]劉宓慶.翻譯與語言哲學[M].北京:中國對外翻譯出版社,2007:49.

[9]孫致禮.譯者的職責[J].中國翻譯,2007(4):14-18.

[10]屠國元,朱獻瓏.譯者主體性:闡釋學的闡釋[J].中國翻譯,2003(6):8-14.

[11]文博.論客觀規律性與主觀能動性[J].社會科學研究,1979(5):80.

[12]查建明,田雨.論譯者主體性——從譯者文化地位的邊緣化談起[J].中國翻譯,2003(1):19-24.